Le patient diabétique de type 2 reste un sujet à haut risque sur le plan cardiovasculaire. Le dépistage systématique à large échelle n’est plus indiqué, car ces patients ne peuvent plus être considérés comme des équivalents coronariens. Les scores basés sur les facteurs de risque classiques ne sont pas suffisamment discriminant pour repérer quel sont les patients qui pourraient bénéficier d’un dépistage de l’ischémie silencieuse, par des méthodes non-invasives. Le score calcique des artères coronaires permet de mieux classer les patients par rapport au risque d’ischémie silencieuse. Sur le plan thérapeutique, la stratégie de traitement de l’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaires est indiquée avec des effets particulièrement bénéfiques pour les statines. Les nouveaux antidiabétiques oraux telles que les gliptines n’ont pas encore démontré de bénéfices au niveau de la prévention des événements coronariens. Certaines données récentes suggèrent même une augmentation du risque d’insuffisance cardiaque.

Publikation

- CARDIOVASC

Vous devriez également aimer

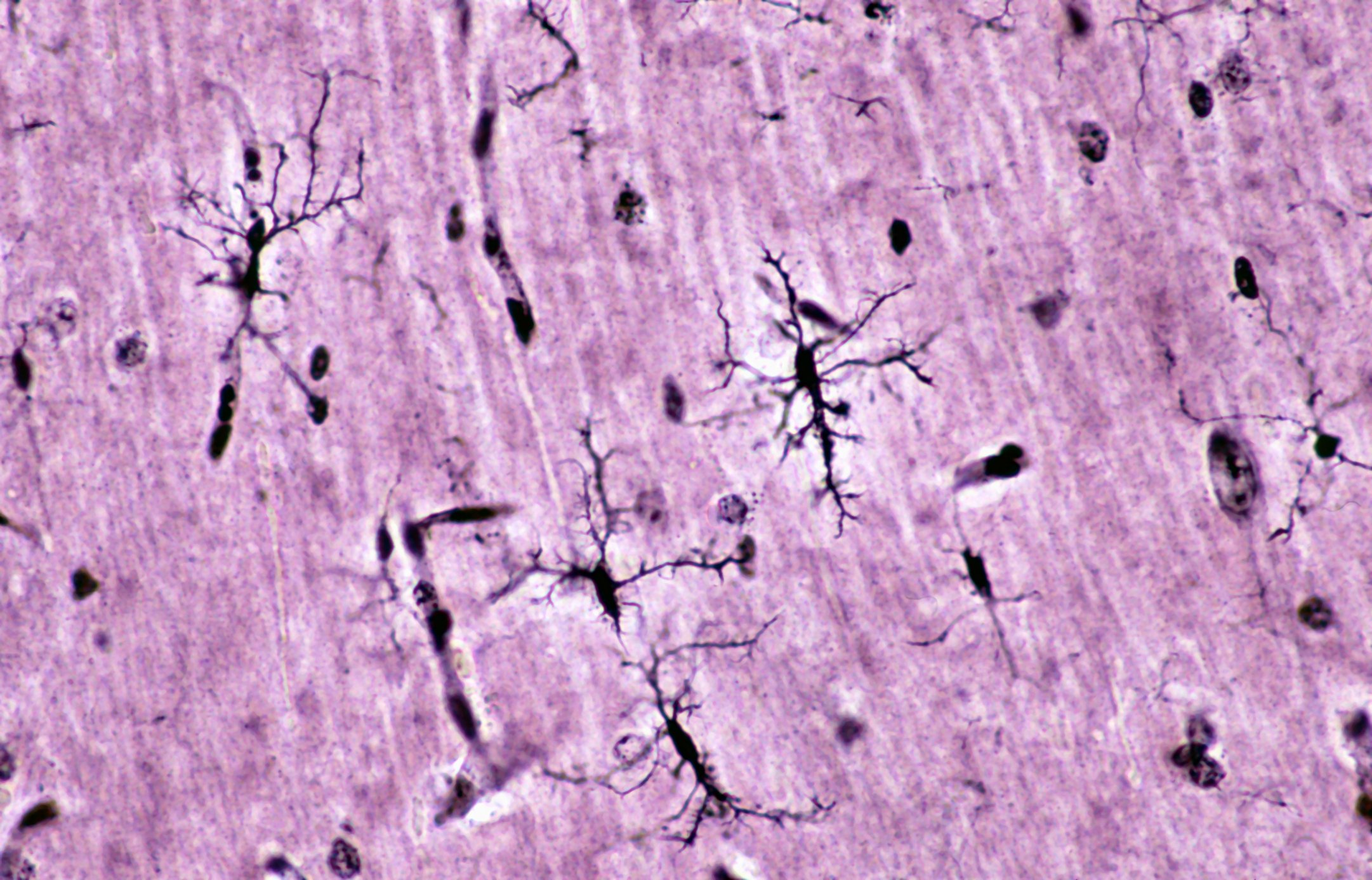

- Lésions chroniques actives de la SEP

Nouveau paradigme dans le diagnostic et le traitement de la sclérose en plaques

- L'IA en neurologie

Le contrôle plutôt que le déluge de données : l’IA permet d’exploiter le big data et les wearables

- Participation du patient

Adhérence en psychiatrie

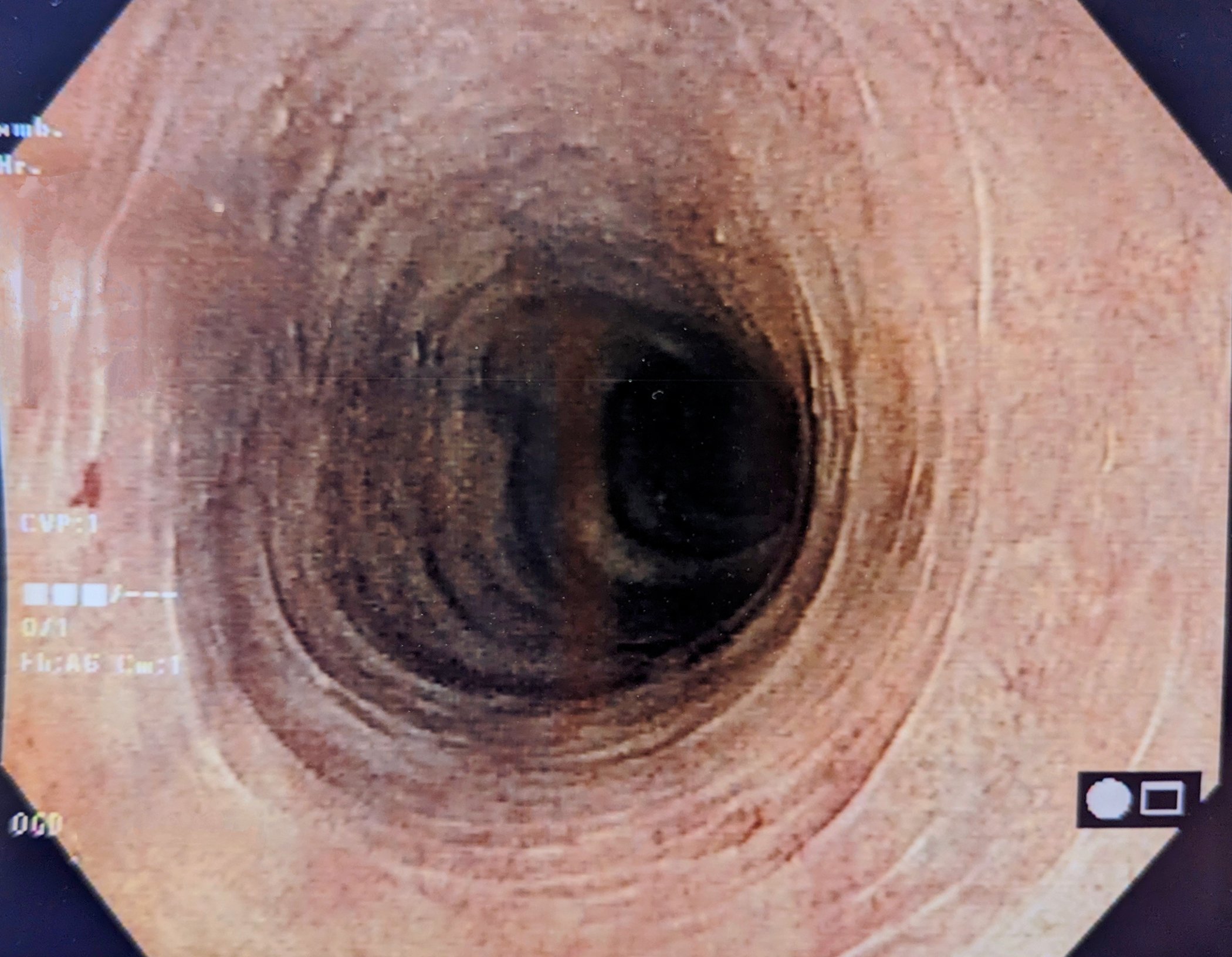

- Œsophagite à éosinophiles

L’EoE est rarement isolée

- Cancer du poumon avec mutation de l'EGFR

Nouvelles perspectives dans le traitement de première ligne

- Troubles du sommeil

La médecine du sommeil en mutation : de nouveaux objectifs et une réévaluation des anciens hypnotiques

- Extrait de ginkgo biloba dans un modèle de souris Alzheimer

Effets sur les sous-populations microgliales associées à la maladie

- "Indicateur W.A.I.T. des patients"