Plus de 100 000 personnes atteintes de SEP sont traitées par l’ocrelizumab dans le monde. De nouvelles analyses montrent que l’exposition à la molécule et les faibles taux de cellules B réduisent le risque de progression. Les données à long terme conseillent de commencer le traitement le plus tôt possible.

L’ocrelizumab réduit le risque de progression de la sclérose en plaques. C’est ce que montrent les données de sécurité présentées par Hoffmann-La Roche lors de la 71e réunion annuelle de l’Academy of Neurology (AAN) à Philadelphie.

L’ocrélizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie sélectivement à l’antigène CD20 des lymphocytes B, entraînant ainsi l’élimination des cellules B CD20 positives concernées. Ces derniers sont soupçonnés d’être largement impliqués dans les lésions de la gaine de myéline et des axones. Comme l’ocrélizumab ne se lie qu’aux antigènes de surface CD20, qui sont exprimés sur certaines cellules B, mais pas sur les cellules souches ou plasmatiques, d’importantes fonctions du système immunitaire sont préservées pendant le traitement. La substance active, disponible sous le nom commercial d’Ocrevus®, est à ce jour le seul traitement autorisé pour la SEP rémittente (RMS) et la SEP primaire progressive (PPMS).

L’ocrélizumab est administré tous les six mois par perfusion intraveineuse. Initialement, 2× 300 mg sont administrés à deux semaines d’intervalle. Les doses suivantes sont de 600 mg.

Sans danger même en cas d’exposition élevée

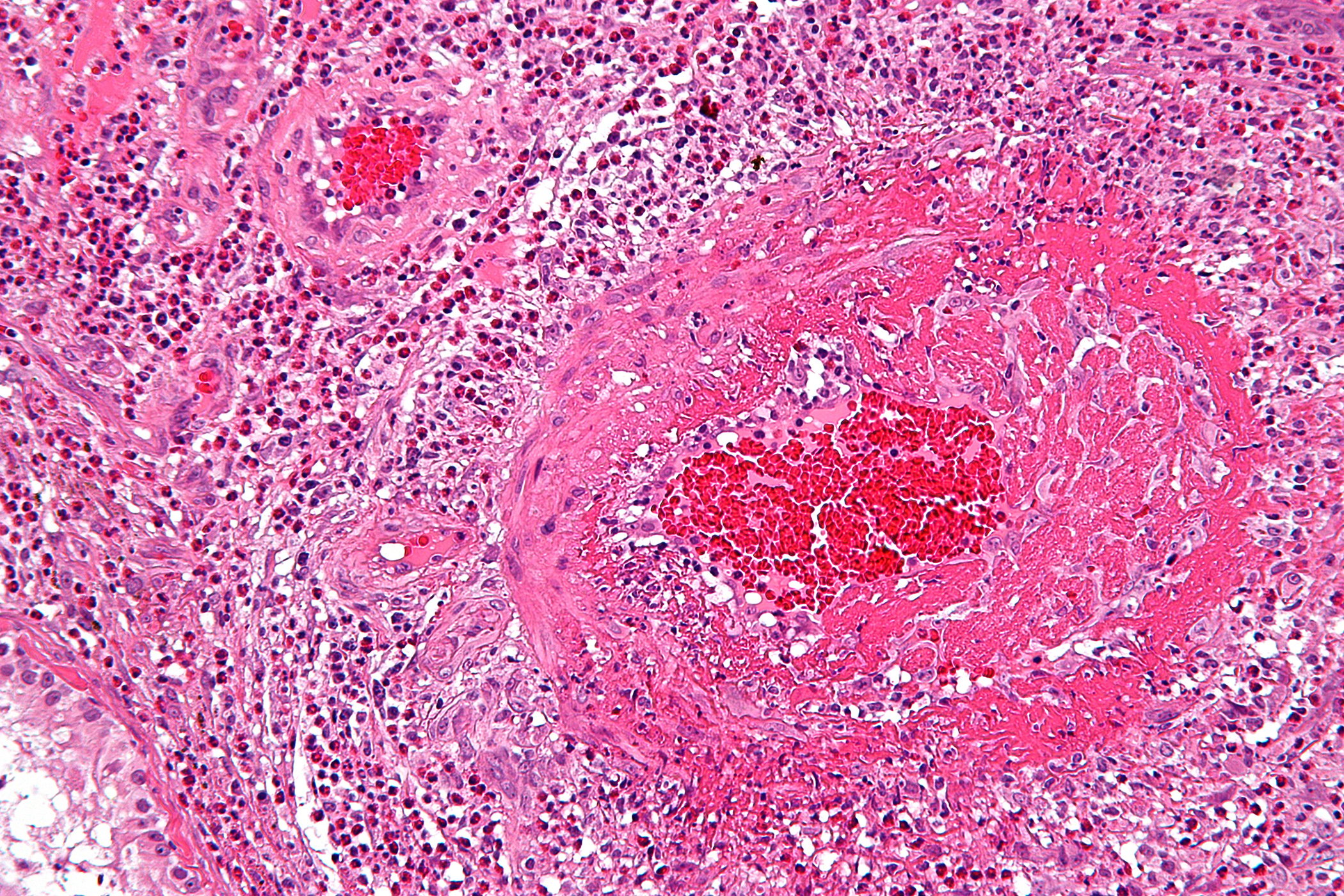

Les nouvelles données de sécurité proviennent de 4501 patients atteints de sclérose en plaques rémittente ou primaire progressive, soit un total de 12 599 patients-années sous ocrelizumab. Ils montrent une corrélation entre une concentration plus élevée de médicament et des niveaux plus faibles de cellules B ainsi que des taux de progression plus faibles. Ainsi, chez les patients RMS, le traitement de 24 semaines a réduit le risque de progression sur toutes les valeurs d’exposition par rapport à l’interféron bêta-1a – et ce, avec une exposition croissante à l’ocrelizumab. La situation était similaire chez les patients atteints de PPMS. L’administration de la substance active a entraîné une réduction du risque de progression de la maladie confirmée sur 24 semaines par rapport au placebo pour toutes les valeurs d’exposition. Sous traitement par ocrelizumab, les lésions T1 enrichies en gadolinium ainsi que les nouvelles lésions T2 ou les lésions qui s’agrandissent n’étaient plus détectables à l’IRM. Les taux de poussée annuels ont également été réduits : Les patients atteints de SMR ont atteint un niveau faible (0,13-0,18) dans toutes les zones d’exposition.

Une exposition plus importante à l’ocrélizumab n’a pas entraîné d’augmentation des effets indésirables. Ce profil bénéfice/risque favorable, confirmé par toutes les études cliniques, réjouit Stephen Hauser. Il s’agit des premières données démontrant qu’une exposition plus importante à Ocrevus® est associée à un meilleur contrôle de la progression sans compromettre la sécurité, a déclaré le responsable du comité scientifique des études OPERA, directeur de l’Institut Weill de neurosciences et chef du département de neurologie de l’Université de Californie.

Réduction continue du risque de progression

Les données à long terme des études ouvertes de prolongation de phase III OPERA et ORATORIO sur le RMS et le PPMS sont également positives. Pour une période d’étude de plus de cinq ans, ils démontrent qu’un traitement précoce par l’ocrelizumab réduit considérablement le risque de progression continue de la maladie – avec un effet durable. Cela a été démontré par exemple dans le cadre de l’étude de prolongation OPERA : dans le groupe de patients ayant reçu de l’ocrelizumab pendant toute la durée d’observation de cinq ans, la proportion de patients RMS présentant une progression de la maladie confirmée sur 48 semaines était plus faible que dans le groupe qui n’est passé à l’ocrelizumab qu’après deux ans de traitement par interféron bêta-1a (10,4% contre 15,7% ; p=0,004). Dans l’étude ORATORIO, la proportion de patients atteints de PPMS dont la progression de la maladie a été confirmée sur 48 semaines était également plus faible dans le groupe qui avait reçu de l’ocrelizumab en continu pendant cinq ans et demi, par rapport aux patients qui étaient passés du placebo à l’ocrelizumab après la phase en double aveugle de 120 semaines (43,7% contre 53,1% ; p=0,03).

Les résultats à 1 an de l’étude de phase III OBOE (Ocrelizumab Biomarker Outcome Evaluation) ont pu montrer qu’avec l’utilisation de l’ocrelizumab, la concentration d’un biomarqueur de l’inflammation des cellules nerveuses dans le sérum et le liquide céphalo-rachidien diminue chez les patients RMS après 12, 24 et 52 semaines.

Source : Hoffmann-LaRoche

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2019 ; 17(4) : 36