Le traitement standard pour les patients symptomatiques souffrant de fibrillation auriculaire paroxystique et persistante <1 an est l’ablation endocardique percutanée par cathéter si le traitement médicamenteux est inefficace. Les premières expériences en Suisse avec l’ablation hybride, une combinaison d’ablation par radiofréquence endocardique percutanée et épicardique thoracoscopique, montrent désormais qu’il s’agit d’une option de traitement possible et sûre. Les résultats actuels de l’Hôpital de l’Île sont très prometteurs, mais leur portée est encore limitée.

L’ablation endocardique percutanée par cathéter est le traitement de référence pour les patients symptomatiques souffrant de fibrillation auriculaire (FA) paroxystique et persistante (FAV) <1 an en cas d’échec du traitement médicamenteux. Mais que pouvons-nous proposer aux patients qui présentent une FVH symptomatique persistante de longue durée ? Quelles sont les options pour les patients qui ont subi de multiples ablations de cathéter sans succès ? La chirurgie offre-t-elle une réponse possible ?

L’opération de Cox Maze, bien que très efficace (voir rapport précédent), était et reste techniquement difficile et nécessite une machine cœur-poumon, car l’opération doit être réalisée à cœur ouvert et arrêté. Il est donc difficile de justifier une intervention aussi invasive au maximum pour la FHV. Afin d’exploiter les bons résultats de l’opération de Cox Maze dans le cadre d’un traitement judicieux plus élaboré, on a récemment mis l’accent sur les voies d’abord mini-invasives. Une isolation épicardique complète des veines pulmonaires à cœur battant peut aujourd’hui être obtenue par des procédures thoracoscopiques à faible risque. Cependant, plus nous devenons minimalement invasifs, plus nous perdons la possibilité de réaliser toutes les fragmentations et lésions initiales de l’opération réussie de Cox-Maze et acceptons donc que l’efficacité de l’intervention diminue.

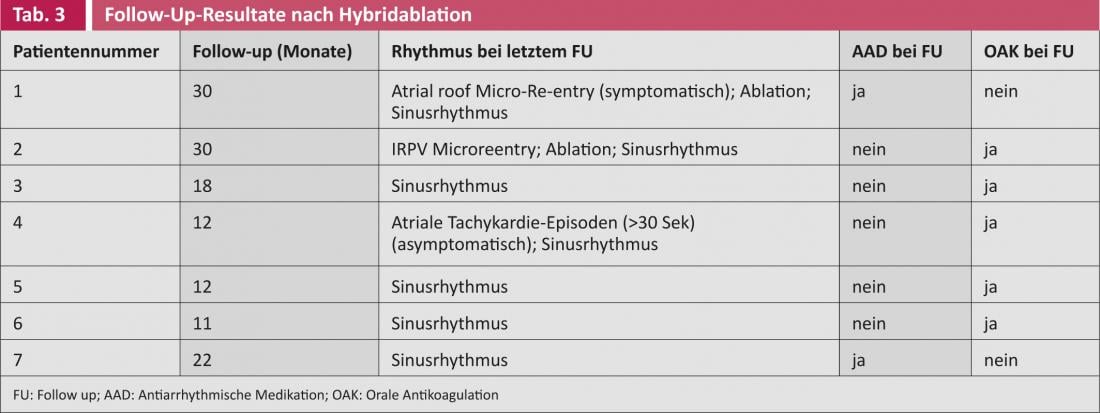

La réflexion s’impose donc de combiner les deux méthodes, chirurgicale mini-invasive (épicardique) et par cathétérisme (endocardique), afin de potentialiser les avantages des deux méthodes tout en minimisant les inconvénients (tableau 1).

Traitement sur mesure grâce à collaboration interdisciplinaire

En partant du principe que les deux options de traitement doivent être combinées pour obtenir une symbiose positive de leurs avantages et inconvénients respectifs, et avec les connaissances actuelles et les systèmes de cartographie électrophysiologique de pointe, un traitement sur mesure pour chaque patient devrait pouvoir être conçu par une équipe interdisciplinaire. Nous avons pu établir ce programme avec succès pour la première fois en Suisse en mai 2010 à l’hôpital de l’Île à Berne.

Les objectifs de l’ablation hybride de la FHV sont les suivants :

- Les taux de réussite doivent être meilleurs que ceux de l’ablation endocardique ou épicardique isolée, avec un taux de complications plus faible.

- Elle est censée être plus rapide à réaliser qu’une ablation endocardique isolée.

- La cage thoracique ne doit pas être ouverte (donc complètement endoscopique).

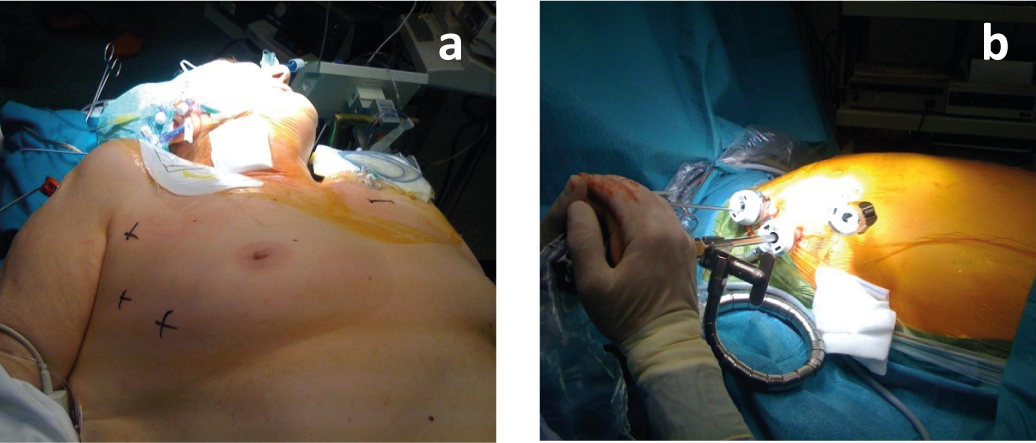

Il s’agit donc d’une intervention qui peut être réalisée en laboratoire d’électrophysiologie(Fig. 1). La condition est de disposer d’un laboratoire de classe A en matière de BPF.

Fig. 1 : Cadre du laboratoire d’électrophysiologie pendant l’ablation épicardique

Intervention

Le patient est sous anesthésie générale avec une intubation à double lumière. Le positionnement du patient est illustré dans la figure 2: Trois throcaires intercostaux sont introduits en thoracique droite pour permettre l’introduction de l’optique et de deux instruments (Fig. 2 b).

Fig. 2 : a) Positionnement du patient en cas d’intubation à double lumière ;

b) Introduction de trois throcarts intercostaux au niveau thoracique droit afin de pouvoir introduire l’optique et deux instruments.

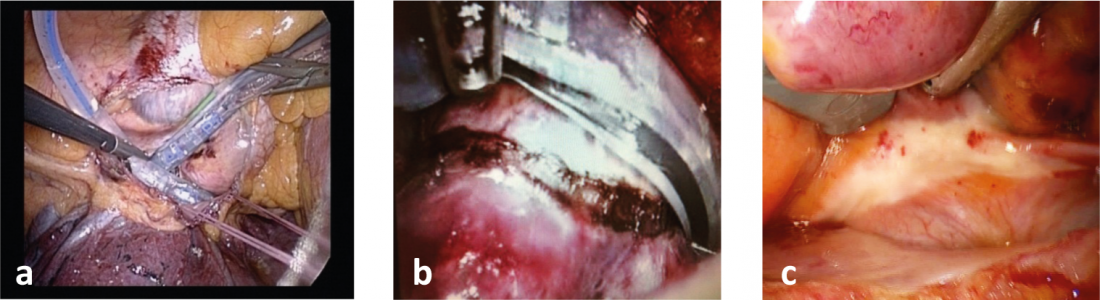

Le péricarde est ensuite ouvert par vidéo-endoscopie et une électrode unipolaire ou bipolaire est placée sur le cœur battant afin d’effectuer une ablation par radiofréquence pour isoler toutes les veines pulmonaires (Fig. 3).

Fig. 3 : a) Image peropératoire de la mise en place du cathéter d’ablation épicardique ; b) Image peropératoire de la lésion d’ablation récente;c) La cicatrice d’ablation quelques mois après l’intervention.

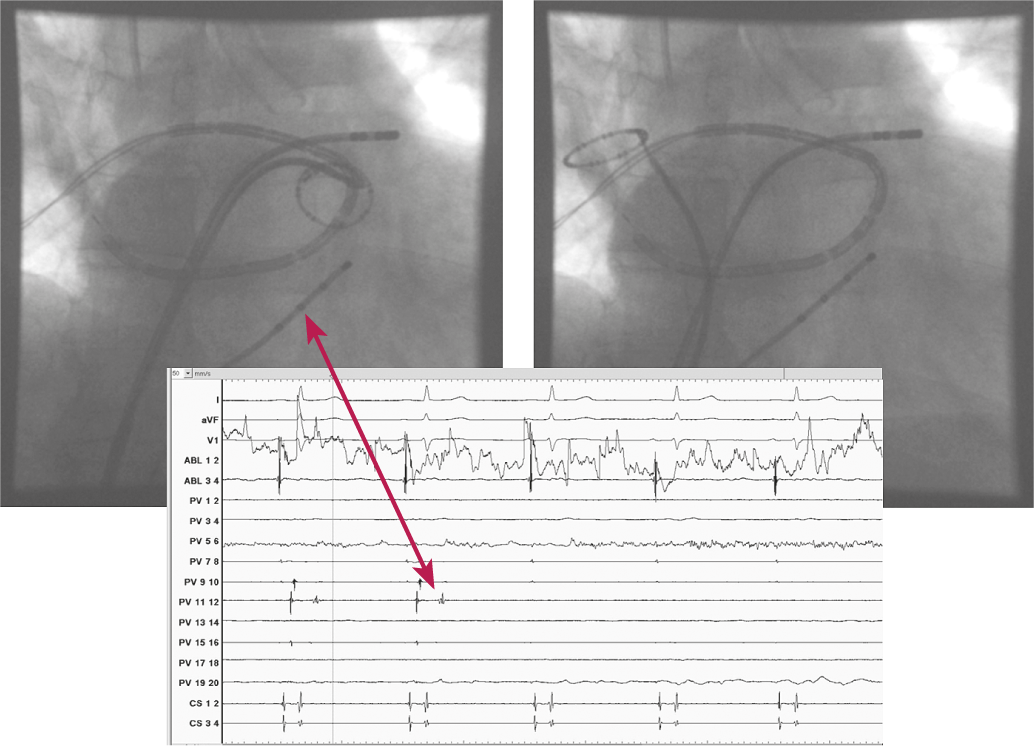

Après l’administration d’héparine, l’électrophysiologiste prend en charge l’intervention et, après l’introduction des électrodes du cathéter par l’aine jusqu’à l’oreillette gauche, l’isolation électrique de l’ablation chirurgicale est vérifiée. Le cas échéant, les lacunes électriques sont complétées par cathétérisme(Fig. 4).

Fig. 4 : Introduction des électrodes du cathéter par l’aine gauche jusqu’à l’oreillette gauche

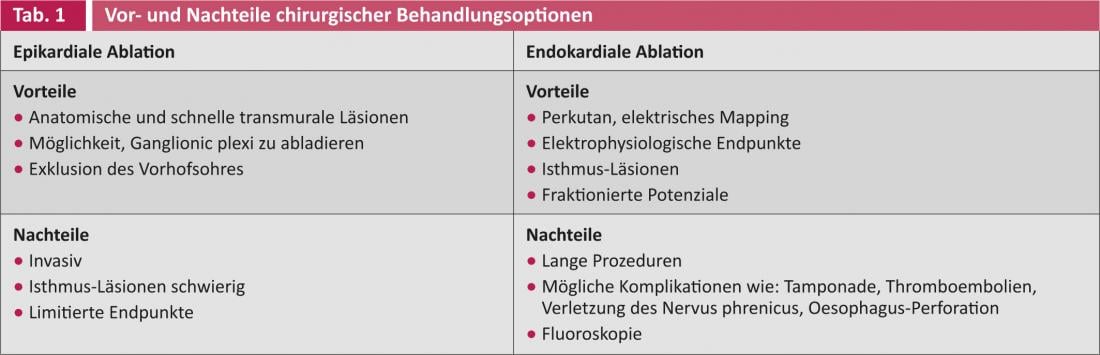

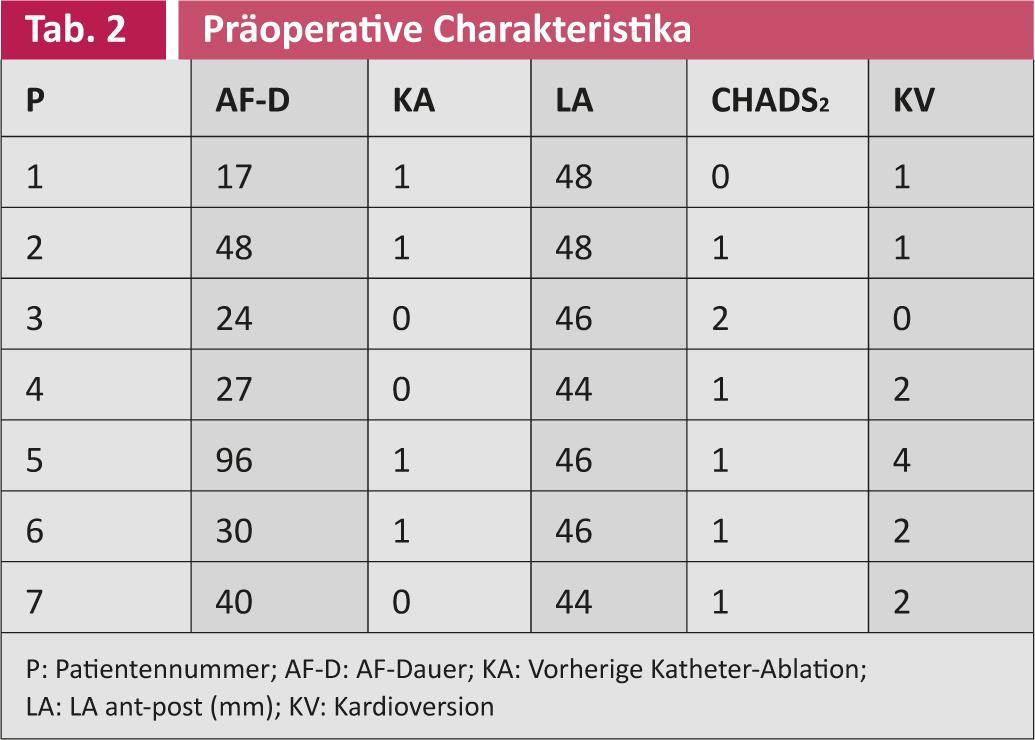

Jusqu’à présent, nous avons traité sept patients (âge moyen : 51 ans) avec cette méthode à l’Hôpital de l’Île à Berne. Le tableau 2 présente les caractéristiques préopératoires. Jusqu’à présent, les patients concernés étaient principalement des patients souffrant d’une FVH persistante de longue durée et n’ayant pas répondu au traitement médicamenteux et au cathétérisme.

Il n’y a pas eu de complications intraprocédurales. Tous les patients ont été extubés immédiatement après l’intervention. La durée médiane de l’opération était de 240 minutes (120-395 minutes). L’exposition moyenne totale aux radiations était de 19,4 minutes (11,4-59,6 minutes). Aucun patient n’a reçu de produits sanguins étrangers et la durée moyenne de séjour à l’hôpital était de six jours. Les résultats du suivi sont présentés dans le tableau 3. Tous les patients sont en rythme sinusal. Deux patients ont eu besoin d’une ablation par cathéter supplémentaire après deux ans en raison d’une arythmie auriculaire localisée, mais pas pour une FHV.

Conclusion

- L’ablation combinée de l’oreillette par voie épicardique thoracoscopique et par cathétérisme endocardique chez les patients présentant une FVH persistante de longue durée est possible et sûre.

- Cette procédure implique une étroite collaboration entre l’anesthésie, l’électrophysiologie et la chirurgie cardiaque.

- Les expériences actuelles sont prometteuses, mais limitées.

Les échanges entre les électrophysiologistes/cardiologues et les chirurgiens cardiaques, ainsi que leurs efforts combinés dans le traitement de la FVC, favorisent la compréhension de cette pathologie et de ses options thérapeutiques, contribuant ainsi à la réussite du traitement des patients.

PD Dr. med. Alberto Weber