Malgré les progrès réalisés dans le domaine des radiochimiothérapies combinées, la laryngectomie totale joue toujours un rôle important dans les cancers avancés du larynx et de l’hypopharynx. Les mesures de réadaptation oncologique comprennent entre autres des aspects psychosociaux.

Malgré les progrès des protocoles de traitement par radiochimiothérapie combinée, la laryngectomie totale joue toujours un rôle important dans le traitement des cancers avancés du larynx et de l’hypopharynx. Cette opération modifie considérablement la vie d’un patient et a des conséquences psychosociales importantes. Nous allons maintenant aborder plus en détail certains aspects de ce traitement.

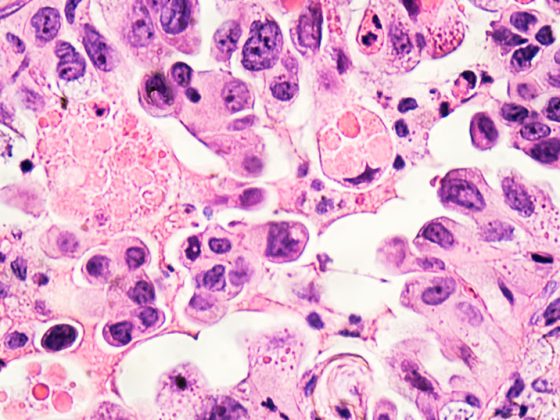

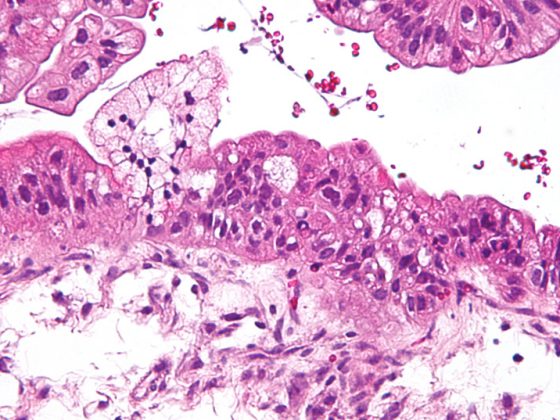

L’indication de laryngectomie est posée en cas de carcinome laryngé avancé avec infiltration du cartilage thyroïde et ou cricoïde (figure 1). Dans ce cas, la tumeur primaire peut également partir de l’hypopharynx et infiltrer le larynx. S’il n’y a pas d’infiltration de cartilage, une radiochimiothérapie combinée peut être utilisée comme alternative. Outre cette indication classique de laryngectomie en cas de tumeur maligne, l’indication peut rarement être posée en cas de limitation ou de perte fonctionnelle du larynx. Ainsi, les maladies neurologiques ou les scléroses postradiogènes peuvent entraîner une dysphagie sévère avec des pneumonies d’aspiration récurrentes. La première étape consiste à pratiquer une gastrostomie et à interdire aux patients de s’alimenter et de s’hydrater par voie orale. Si des pneumonies par aspiration graves et répétées surviennent au cours de l’évolution, la laryngectomie doit être envisagée.

Technique, reconstruction, traitement adjuvant

La laryngectomie classique consiste généralement à retirer la thyroïde, le cricoïde et l’hyoïde. Le moignon trachéal est suturé à la peau au niveau crânien et une trachéotomie est formée. Le tube pharyngé est fermé en premier lieu. Cela permet d’enlever la tumeur et de séparer les voies aériennes et alimentaires. Le patient respire désormais par la trachéotomie.

Après l’ablation de la tumeur, il faut vérifier s’il y a suffisamment de muqueuse pharyngée pour une fermeture primaire. Si ce n’est pas le cas, une reconstruction est nécessaire pour obtenir une fonction de déglutition suffisante, ce qui augmente la morbidité de l’intervention et donc la probabilité de limitations ultérieures. Il existe des plasties par lambeaux locaux pédiculés, comme le lambeau pectoral majeur, ou des plasties par lambeaux libres, dans lesquelles une microanastomose est réalisée.

L’étendue de l’opération et les éventuelles conséquences sont définies par l’extension de la tumeur et l’ampleur des métastases des ganglions lymphatiques cervicaux. Par conséquent, le résultat fonctionnel en termes de déglutition et de voix ne peut pas toujours être comparé. Plus le stade T et N est important, plus les limitations post-thérapeutiques sont importantes. Dans l’idéal, une laryngectomie avec fermeture primaire du pharynx est suffisante et ne nécessite pas de traitement adjuvant. Dans ce cas, la fonction de déglutition et la qualité de la voix sont souvent très bonnes.

Si des métastases ganglionnaires cervicales sont détectées ou s’il s’agit d’un hypopharynx primaire, une radiothérapie adjuvante est nécessaire pour le contrôle locorégional. Si les métastases des ganglions lymphatiques cervicaux présentent une croissance extracapsulaire ou si l’exérèse est incomplète, une chimiothérapie doit être administrée en plus de la radiothérapie adjuvante. Celle-ci présente à son tour un grand nombre d’effets secondaires et peut donc prolonger l’ensemble de la rééducation.

Rééducation vocale

La première laryngectomie totale a été réalisée par Theodor Billroth en 1873. Dès cette époque, une première canule à valve phonatoire est décrite par Carl Gussenbauer en 1874 pour la rééducation vocale. Aujourd’hui, il existe essentiellement 3 variantes de rééducation vocale.

La variante la plus courante est la voix trachéo-œsophagienne au moyen d’une valve de phonation. Il s’agit d’un implant semi-permanent qui doit être changé régulièrement, le plus souvent au fauteuil. Cette valve est insérée à travers le trachéostome entre la paroi arrière de la trachée et l’œsophage. Dans la région, les prothèses Provox® et Blom-Singer® sont les plus utilisées, avec des tailles et des modèles différents. Il est généralement facile d’apprendre à manipuler la valve, mais il est nécessaire de la changer régulièrement. En moyenne, un changement a lieu tous les trois mois. Les vannes dotées d’un revêtement en Téflon ont une durée de vie plus longue. Ces valves sont toutefois beaucoup plus chères et une garantie de prise en charge des coûts doit être obtenue auprès de l’assureur-maladie avant la pose de cette valve.

Une autre possibilité de rééducation vocale est la voix œsophagienne, également appelée voix de substitution des ruptures. Ici, les patients apprennent à produire des vibrations muqueuses dans le segment pharyngo-œsophagien après avoir avalé de l’air, ce qui leur permet de parler sans les doigts. Ce type de rééducation vocale est toutefois difficile à apprendre et a été quelque peu relégué au second plan avec les possibilités actuelles d’utiliser une valve de phonation.

Une variante encore plus rare de la rééducation vocale est ce que l’on appelle l’électrolarynx à l’aide d’un appareil Servox. Cet appareil, qui génère des vibrations mécaniques, doit être pressé contre le plancher de la bouche pour qu’il y ait une transmission des vibrations au pharynx et à la cavité buccale. L’articulation se fait ensuite avec la langue et les lèvres. La voix générée est monotone et mécanique.

Conséquences et restrictions

Comme indiqué précédemment, l’ampleur des limitations dépend fortement de l’étendue de l’opération et d’un éventuel traitement adjuvant. L’un des principaux objectifs est de restaurer la fonction de déglutition avec une alimentation perorale et une rééducation vocale.

La valve vocale est généralement placée juste avant la fermeture de la muqueuse pharyngée et peut être utilisée après quelques jours. Il existe un risque accru de fistule salivaire pharyngocutanée lors d’interventions impliquant des reconstructions complexes ou des laryngectomies après radiothérapie. Dans ces cas, la pose de la valve vocale est retardée de quelques semaines et nécessite une nouvelle anesthésie générale. Avec une valve de phonation fonctionnelle, les patients peuvent communiquer normalement et même téléphoner, mais ils doivent utiliser une main pour fermer la trachéotomie. Depuis quelque temps, il existe un système appelé Provox® FreeHands FlexiVoice™, qui permet de parler au choix sans les doigts ou avec une fermeture manuelle de la stomie.

Si la muqueuse pharyngée peut être préservée au maximum lors de l’opération, l’alimentation postopératoire n’est pas limitée. Si une partie de la muqueuse doit être retirée ou si des cicatrices et une perte d’élasticité du tube pharyngé surviennent après une radiothérapie, une dysphagie peut apparaître à des degrés divers. Selon leur degré, la viande et le pain, par exemple, peuvent être plus difficiles à avaler. Si la xérostomie est importante après une radiothérapie, elle entraîne en outre une restriction de la prise alimentaire. Les aliments doivent être suffisamment humidifiés à chaque fois.

Les patients ayant subi une laryngectomie respirent à travers la trachéotomie mise en place. Il n’y a donc pas de ventilation nasale, ce qui réduit l’odorat. Seules des odeurs très fortes peuvent être perçues. Les limitations de la voix et de l’odorat sont les problèmes les plus fréquemment rapportés par les patients laryngectomisés en postopératoire. Cela s’accompagne de difficultés à manger en public et avec des amis, d’où une tendance au repli sur soi et une réduction des contacts sociaux. En raison de leur trachéotomie, les patients laryngectomisés ne peuvent pas nager et doivent prendre des précautions pour éviter que de l’eau ne pénètre dans leur trachée lorsqu’ils prennent une douche (Fig. 2).

Soins de trachéotomie

Comme les voies aériennes sont séparées des voies alimentaires, les sécrétions expectorées ne peuvent pas être avalées et doivent être retirées du trachéostome. La production de sécrétions est souvent élevée en postopératoire, raison pour laquelle on utilise initialement un appareil d’aspiration. Cet appareil peut être acheté ou loué. La production de sécrétions par les poumons est très individuelle et peut considérablement limiter une vie quotidienne normale. Des aspirations régulières sont nécessaires, surtout dans les premiers mois suivant l’opération. A long terme, l’aspiration ou l’inhalation ne sont souvent plus indiquées.

Si une vanne parlante est utilisée, il est nécessaire de la nettoyer plusieurs fois par jour. Une petite brosse est généralement utilisée à cet effet. (Fig. 3). Un petit ballon peut également être utilisé pour nettoyer la valve à l’aide d’un flux d’air. (Fig. 4). L’objectif de l’entretien de la valve est de maintenir sa fonction afin de pouvoir parler, d’éviter un défaut de la valve dû à des résidus alimentaires et de réduire le biofilm de la flore de la peau et de la gorge avec du Candida, qui détruit à long terme la valve en silicone. La durée de fonctionnement des vannes est variable, elle est généralement de quelques mois.

Au cours de la deuxième semaine suivant la laryngectomie, les patients commencent généralement à s’occuper de la trachéotomie. Celle-ci s’effectue à l’aide d’un miroir et d’une lumière. L’apprentissage de la manipulation nécessite du temps et un encadrement infirmier intensif. Il est souvent nécessaire de surmonter un obstacle émotionnel pour faire face à la modification de l’anatomie et à la nouvelle situation de vie.

Depuis quelques années, on utilise des pansements de stomie respectueux de la peau, qui doivent être changés régulièrement et qui permettent l’application d’un filtre avec échange de chaleur et d’humidité de l’air respiré (fig. 5). Depuis lors, la fréquence des trachéites aiguës a considérablement diminué, surtout pendant les mois d’hiver. Selon le pays et l’étendue des soins médicaux, on continue à utiliser exclusivement des foulards pour protéger la trachéotomie.

Parallèlement à l’apprentissage des soins de trachéotomie, une thérapie orthophonique commence pour s’entraîner à la déglutition et à la parole. L’utilisation de la valve de parole peut nécessiter de quelques jours à plusieurs semaines de thérapie. Si une radiothérapie a lieu après l’opération, la parole et la déglutition peuvent être limitées par les effets secondaires du traitement. La dermatite radique rend temporairement impossible le port du pansement de stomie.

Capacité de travail et de déplacement

Les patients laryngectomisés peuvent généralement voyager et prendre l’avion, en fonction de leur comorbidité. Si vous utilisez une valve de communication, il est recommandé d’emporter un bouchon adapté à la valve (figure 6). Si le clapet de la valve de communication est défectueux pendant le voyage, ce plug peut être utilisé pour fermer la valve. Il est ainsi possible de continuer à s’alimenter et à s’hydrater, mais plus de parler avec le plug utilisé. Au retour, la valve de communication peut alors être changée. Selon la destination et la durée du voyage, les patients s’informent également sur un éventuel changement de valve de communication sur place par un spécialiste. Il faut également apprendre à utiliser le plug. Chaque patient devrait recevoir des instructions à ce sujet. Si un appareil d’aspiration est nécessaire, le médecin traitant doit le certifier afin qu’il puisse être emporté dans l’avion.

La capacité de travail doit être évaluée individuellement. En règle générale, il y a incapacité de travail si le lieu de travail est soumis à des exigences particulières en matière d’hygiène ou à une forte exposition à la poussière et à la saleté. Il y a également restriction lorsque le patient est particulièrement dépendant de l’odorat ou de la voix dans l’exercice de son travail. Si la reprise de l’activité professionnelle est envisagée, elle doit se faire le plus rapidement possible et à un faible pourcentage afin de surmonter les obstacles psychologiques et de renforcer la confiance en soi du patient. L’assurance invalidité suisse devrait également être impliquée le plus tôt possible afin de pouvoir mettre en place les mesures de réadaptation appropriées. Un facteur important pour la reprise de l’activité professionnelle est le niveau de qualification professionnelle et le type de rééducation vocale. En raison des conditions de vie, les patients jeunes qui exercent une activité professionnelle sont nettement plus susceptibles de rencontrer des difficultés financières post-thérapeutiques que les patients plus âgés qui bénéficient déjà d’une pension de retraite et sont donc financièrement à l’abri.

Sexualité

La sexualité est généralement rarement abordée. Après une laryngectomie, il n’existe aucune restriction médicale formelle à l’activité sexuelle. Les patients laryngectomisés doivent s’habituer au changement de perception de leur corps. Pour cela, il faut du temps. Bien entendu, il faut également tenir compte des effets secondaires de l’ensemble du traitement, en particulier de la chimiothérapie et des éventuels effets secondaires sur la libido. Une partie des patients indiquent des restrictions dans l’activité sexuelle, mais aussi une diminution de l’intimité avec leur partenaire. Il n’est pas rare que ce sujet soit évité dans la relation. Il peut donc être utile d’inclure ce sujet dans le cadre du suivi psychologique du patient et/ou du partenaire.

Assistance psychosociale

L’information préopératoire sur l’étendue de l’intervention et ses conséquences joue un rôle décisif dans la satisfaction du patient quant à la prise en charge et à son implication dans la prise de décision. Elle réduit le stress affectif, améliore la communication avec les proches et a un impact sur les déclarations de qualité de vie postopératoire. Les patients présentant une extension tumorale avancée ont souvent besoin de plus d’informations en préopératoire afin d’évaluer les conséquences du traitement. Il est recommandé que tous les patients soient en contact avec d’autres patients concernés avant une laryngectomie. Dans ce cas, il est important d’avoir des échanges et des contacts réguliers avec les organisations d’entraide. Cette possibilité peut également faciliter la réintégration sociale par la suite.

Un accompagnement psychologique des patients, mais aussi de leurs proches, est recommandé. Outre le soutien en cas de sentiment d’impuissance et de peur de la récidive, il est également utile de prévoir un accompagnement périopératoire en vue de l’abandon de la voix en tant que partie intégrante de soi. Une prise en charge psycho-oncologique appropriée peut éventuellement permettre de mieux gérer le sentiment de honte et de réduire les comportements d’évitement avec retrait social. Le rôle du médecin généraliste en tant que personne de confiance, qui peut conseiller, soutenir et motiver le patient, joue également un rôle important dans ce contexte.

Messages Take-Home

- L’ampleur des limitations de la voix et de la déglutition après une laryngectomie et un éventuel traitement adjuvant dépend de l’étendue de la maladie tumorale.

- La rééducation vocale la plus fréquente et la plus efficace après une laryngectomie est avec une prothèse vocale qui doit être changée régulièrement.

- Les patients laryngectomisés sont généralement capables de voyager et peuvent reprendre une activité professionnelle, en fonction de la profession exercée et des qualifications.

- L’odorat est toujours présent, mais la fonction olfactive est fortement réduite en raison de la séparation des voies aériennes et alimentaires.

- Un accompagnement psychosocial aide à surmonter la maladie, à réduire l’anxiété et à lutter contre le retrait social.

Littérature complémentaire :

- Babin E, et al : Qualité de vie psychosociale chez les patients ayant subi une laryngectomie totale. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 2009 ; 130 : 29-34.

- Bozec A, et al : Évaluation de l’information donnée aux patients subissant une pharyngolaryngectomie totale et de la qualité de vie : une étude prospective multicentrique. Eur Arch of Oto-Rhino-Laryngol 2019 ; 276 : 2531-2539.

- Costa JM, et al : Impact de la laryngectomie totale sur le retour au travail. Acta Otorrinolaringol Esp 2017 ; 69 : 74-79.

- Eadie TL, et al : Coping and quality of life after total laryngectomy. Otolaryngol Head Neck Surg 2012 ; 146 : 959-965.

- Low C, et al : Issues of intimacy and sexual dysfunction following major head and neck cancer treatment. Oral Oncol 2009 ; 45 : 898-903.

- Moreno KF, et al : Sexualité après le traitement du cancer de la tête et du cou : résultats basés sur la modification du questionnaire d’ajustement sexuel. Laryngoscope 2012 ; 122 : 1526-1531.

- Pereira da Silva A, et al : Quality of life in patients submitted to total laryngectomy. J Voice 2015 ; 29 : 382-388.

- Perry A, et al : Quality of life after total laryngectomy : functioning, psychological well-being and self-efficacy. Int J Lang Commun Disord 2015 ; 50 : 467-475.

- Roick J, et al : L’intégration sociale et sa pertinence pour la qualité de vie après une laryngectomie. Laryngorhinootologie 2014 ; 93 : 321-326.

- Singer S, et al : Problèmes sexuels après laryngectomie totale ou partielle. Laryngoscope 2008 ; 118 : 2218-2224.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2019 ; 14(12) : 8-11