La maladie d’Alzheimer (MA) est l’une des maladies neurodégénératives les plus fréquemment diagnostiquées dans le monde et la principale cause de démence. La maladie d’Alzheimer touche 50 à 70% des patients atteints de démence dans le monde et se caractérise par des troubles cognitifs et un déclin progressif des capacités fonctionnelles. En l’absence de traitement causal capable de prévenir l’apparition de la maladie d’Alzheimer ou de stopper sa progression, la communauté médicale est confrontée à l’un des plus grands défis du 21e siècle.

(red) Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le coût mondial du traitement de la maladie d’Alzheimer est estimé à environ 1,3 billion de dollars, et ce chiffre ne cessera d’augmenter au cours des prochaines décennies. Parallèlement, le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer devrait atteindre 152 millions dans le monde d’ici 2050, soit quatre fois plus que la prévalence actuelle. Les pays à revenus faibles et moyens sont particulièrement menacés, car l’accès aux médecins, aux diagnostics avancés et aux médicaments coûteux y est souvent limité.

La maladie d’Alzheimer est une maladie complexe et multifactorielle caractérisée par des processus physiopathologiques tels que le dépôt de bêta-amyloïde et de protéines tau dans le cerveau, des processus neuroinflammatoires, un stress oxydatif et un dysfonctionnement mitochondrial. Ces mécanismes conduisent à une perte progressive de neurones, ce qui entraîne à son tour des déficits cognitifs, des changements de comportement et la perte des fonctions quotidiennes. De plus, des facteurs génétiques, tels que des mutations dans les gènes PSEN1, PSEN2 et APP, jouent un rôle crucial dans la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer familiale. Les approches thérapeutiques pharmacologiques actuellement autorisées ne visent qu’à atténuer les symptômes en favorisant la neurotransmission cholinergique ou en inhibant l’excitation du glutamate. Cependant, ces médicaments, tels que le donépézil ou la mémantine, ont une efficacité limitée et sont associés à une série d’effets secondaires tels que nausées, vertiges, insomnies et fatigue accrue. En conséquence, la phytothérapie gagne du terrain en tant que traitement alternatif ou complémentaire.

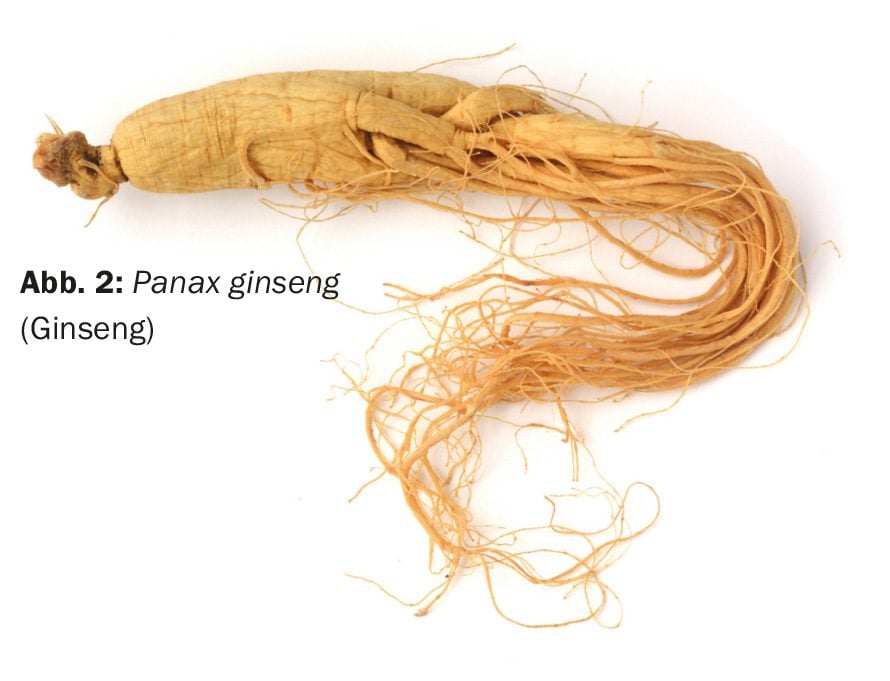

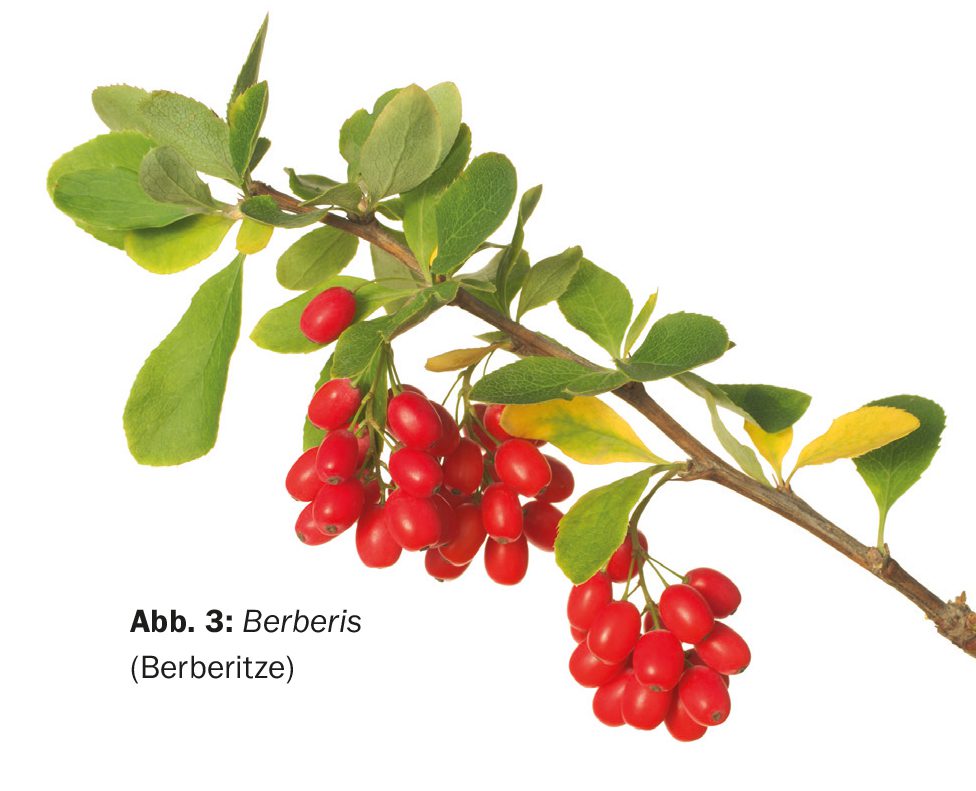

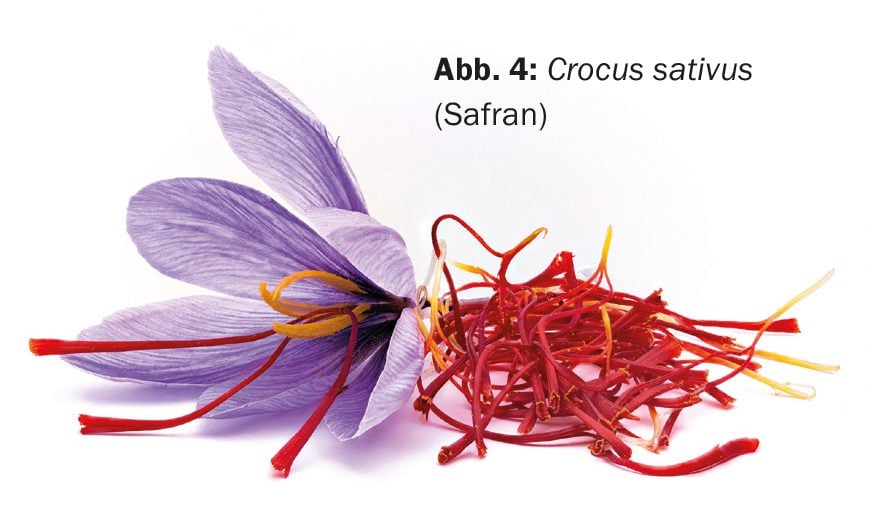

Depuis des siècles, les médicaments à base de plantes se sont révélés efficaces dans la médecine traditionnelle, notamment dans le traitement des maladies neurodégénératives. Des substances végétales telles que le curcuma longa (curcuma), le panax ginseng (ginseng), la berbéris et le crocus sativus (safran) se sont révélées prometteuses dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, car elles présentent des propriétés neuroprotectrices, anti-inflammatoires, antioxydantes et anti-apoptotiques. Cet article donne un aperçu complet de l’état actuel de la recherche sur ces substances végétales et de leur utilisation potentielle dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.

Mécanismes physiopathologiques de la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive associée à de nombreux mécanismes physiopathologiques. L’une des hypothèses les plus connues sur l’origine de la maladie d’Alzheimer est l’hypothèse de la bêta-amyloïde. La bêta-amyloïde (Aβ) est une protéine qui s’accumule dans les cellules cérébrales des patients atteints de la maladie d’Alzheimer et y forme des plaques. Ces dépôts entraînent un dysfonctionnement des neurones et jouent un rôle central dans la progression de la maladie.

L’Aβ résulte du clivage de la protéine précurseur de l’amyloïde (APP) par les enzymes β- et γ-sécrétase. Ces processus pathologiques conduisent à la formation d’Aβ42 neurotoxique, qui se dépose dans le cerveau sous forme de plaques. Ces plaques ne contribuent pas seulement directement à la détérioration des neurones, mais activent également des réactions inflammatoires dans le cerveau. Outre la bêta-amyloïde, la protéine Tau joue également un rôle crucial dans la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer. Les protéines Tau stabilisent normalement les microtubules qui assurent le transport axonal au sein des cellules nerveuses. Cependant, chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, la protéine Tau subit une hyperphosphorylation, ce qui entraîne son agrégation et la formation d’enchevêtrements neurofibrillaires. Ces enchevêtrements contribuent au dysfonctionnement synaptique, à la dégénérescence neuronale et à la perte de mémoire.

Le stress oxydatif et le dysfonctionnement mitochondrial sont d’autres éléments centraux dans la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer. La surproduction d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) entraîne des lésions des mitochondries, qui sont responsables de l’approvisionnement en énergie des cellules. Ce processus contribue au dysfonctionnement neuronal et favorise la mort cellulaire. L’ADN mitochondrial (ADNmt) étant particulièrement vulnérable aux dommages en raison de l’absence de mécanismes de protection, ce processus s’accélère chez les personnes âgées.

Les prédispositions génétiques jouent également un rôle important. Environ 60 à 80% du risque de développer la maladie d’Alzheimer est déterminé par des facteurs génétiques. L’allèle ε4 de l’apolipoprotéine E (APOE), en particulier, est associé à un risque accru de maladie d’Alzheimer, car il favorise l’accumulation de bêta-amyloïde dans le cerveau. Les individus porteurs d’une copie du gène APOE4 ont un risque jusqu’à sept fois plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer. Cette pathogenèse complexe offre de nombreuses cibles pour des approches thérapeutiques potentielles, y compris la phytothérapie, qui repose sur l’utilisation d’extraits de plantes et de leurs principes actifs pour traiter les maladies.

La phytothérapie dans la maladie d’Alzheimer

La phytothérapie désigne l’utilisation de médicaments à base de plantes pour la prévention et le traitement de maladies. En ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, plusieurs plantes ont été identifiées ces dernières années comme ayant le potentiel d’influencer les processus neurodégénératifs. Parmi les plantes les plus étudiées figurent le curcuma longa, le panax ginseng, le berberis et le crocus sativus. Ces plantes contiennent des substances bioactives qui présentent des effets antioxydants, anti-inflammatoires, neuroprotecteurs et antineurodégénératifs. Voici un examen détaillé de leurs effets potentiels sur la maladie d’Alzheimer.

Curcuma longa (curcuma, fig. 1) : Le curcuma longa, communément appelé curcuma, est une épice et un remède utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle indienne. Son principal ingrédient actif, la curcumine, est un polyphénol qui présente de nombreuses propriétés pharmacologiques, notamment des effets antioxydants, anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. La curcumine a le potentiel de traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui est particulièrement intéressant pour son utilisation dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.

La curcumine agit en inhibant les dépôts de bêta-amyloïde et l’hyperphosphorylation des protéines tau, deux des principales causes de la maladie d’Alzheimer. Des études montrent que la curcumine peut inhiber l’activation de la microglie, qui est impliquée dans le développement de processus neuroinflammatoires. De plus, la curcumine réduit le stress oxydatif en diminuant la production de ROS et en activant les enzymes antioxydantes.

Malgré ces propriétés prometteuses, la curcumine a une faible biodisponibilité, ce qui signifie qu’elle n’est disponible que de manière limitée dans l’organisme après une prise orale. Pour surmonter ce problème, plusieurs nanotechnologies ont été développées ces dernières années afin d’améliorer la solubilité et la disponibilité de la curcumine dans l’organisme. En outre, il a été démontré que la combinaison de la curcumine avec d’autres substances végétales, comme le ginkgo biloba, peut encore augmenter la biodisponibilité.

Panax ginseng (ginseng, fig. 2) : Le ginseng est une plante médicinale utilisée depuis plus de 2000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise et coréenne. La racine contient des ginsénosides, un groupe de saponines qui ont un large éventail d’effets pharmacologiques, y compris des effets antioxydants, anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. En ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, des études ont montré que les ginsénosides inhibent la production de bêta-amyloïde et améliorent la fonction mitochondriale.

Une substance particulièrement prometteuse dans le ginseng est le Rg1, un ginsénoside qui favorise la mitophagie, le processus par lequel les mitochondries endommagées sont dégradées. Cela améliore la production d’énergie dans les cellules et réduit l’accumulation de protéines nocives telles que la bêta-amyloïde. Rg1 améliore également la mémoire en favorisant la neurogenèse dans l’hippocampe et en augmentant les facteurs neurotrophiques comme le facteur de croissance des nerfs (NGF) et le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF).

Berberis (berbéris, fig. 3) : Le berberis est un genre de plantes utilisé en médecine traditionnelle pour traiter une grande variété de maladies. Le principal ingrédient actif du berberis, la berbérine, possède des propriétés neuroprotectrices, antioxydantes et anti-inflammatoires qui en font un candidat prometteur pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. La berbérine agit en inhibant la formation de plaques bêta-amyloïdes et d’enchevêtrements neurofibrillaires.

La berbérine influence également le circuit des neurotransmetteurs cholinergiques en inhibant l’activité de l’acétylcholinestérase, l’enzyme responsable de la dégradation de l’acétylcholine. Cela augmente la disponibilité de l’acétylcholine dans le cerveau, ce qui entraîne une amélioration de la fonction cognitive. En outre, la berbérine a des propriétés anti-inflammatoires en réduisant la production de cytokines telles que l’IL-1β et le TNF-α.

Crocus sativus (safran, fig. 4) : Le safran est l’une des plantes aromatiques les plus chères et a une longue histoire dans la médecine traditionnelle. Les principaux principes actifs du safran, la crocine et le safranal, ont montré dans des études des effets neuroprotecteurs et anti-inflammatoires. La crocine inhibe la formation de bêta-amyloïde et d’enchevêtrements neurofibrillaires, tandis que le safranal réduit l’activité de l’acétylcholinestérase, ce qui contribue à améliorer la fonction cognitive des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Des études montrent que le safran donne des résultats similaires à ceux du donépézil, le médicament de référence, dans le traitement de la démence d’Alzheimer légère à modérée, mais avec beaucoup moins d’effets secondaires. Cela fait du safran un candidat prometteur pour le futur traitement de la maladie d’Alzheimer.

Études cliniques et développements futurs

De nombreuses études précliniques et cliniques ont démontré le potentiel des médicaments à base de plantes dans le traitement de la maladie d’Alzheimer. Dans des modèles animaux, la curcumine, le ginseng, la berbérine et le safran ont montré des effets neuroprotecteurs et anti-inflammatoires prometteurs. Des études cliniques chez l’homme ont également montré que ces substances végétales pouvaient améliorer les fonctions cognitives et ralentir la progression de la maladie, tout en entraînant moins d’effets secondaires que les médicaments traditionnels.

Malgré ces résultats prometteurs, d’autres études à long terme sont nécessaires pour confirmer la sécurité et l’efficacité de ces produits phytothérapeutiques. Alors que de plus en plus de patients recherchent des traitements naturels et alternatifs, il est important d’approfondir la recherche dans ce domaine et de développer de nouvelles approches phytothérapeutiques pour le traitement de la maladie d’Alzheimer.

Conclusion

La phytothérapie offre un grand potentiel en tant que thérapie alternative ou complémentaire pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. Des plantes comme le curcuma longa, le panax ginseng, le berberis et le crocus sativus contiennent des substances bioactives qui ont des effets anti-inflammatoires, antioxydants et neuroprotecteurs. Ces substances végétales pourraient jouer un rôle important dans le traitement de la maladie d’Alzheimer à l’avenir, notamment compte tenu de l’efficacité limitée et des nombreux effets secondaires des médicaments actuellement disponibles.

Cependant, la recherche dans ce domaine n’en est qu’à ses débuts et d’autres études cliniques sont nécessaires pour confirmer l’efficacité et la sécurité à long terme de ces médicaments à base de plantes. Si les résultats prometteurs des études menées jusqu’à présent se confirment, la phytothérapie pourrait à l’avenir constituer un pilier important dans le traitement de la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives.

Source : Piekarz J, Picheta N, Burdan O, et al. : Phytotherapy in Alzheimer’s Disease-A Narrative Review. Biomedicines . 2024 Aug 9 ; 12(8) : 1812. doi : 10.3390/biomedicines12081812. PMID : 39200276 ; PMCID : PMC11351709.

PHYTOTHERAPIE PRAXIS 2024; 1(1): 22–23