L’indication d’une revascularisation endovasculaire est une composante essentielle de la réussite du traitement. Il existe d’immenses possibilités techniques pour la revascularisation endovasculaire moderne. Souvent, le traitement académique de l’efficacité clinique et de la rentabilité est nettement en retard sur la vitesse de l’innovation. La médecine vasculaire doit être comprise de manière interdisciplinaire, c’est la seule façon d’exploiter les points forts des différentes techniques de revascularisation dans l’intérêt du patient.

La prévalence de l’artériopathie oblitérante périphérique (AOP) est en augmentation, une tendance qui va se poursuivre en raison de l’évolution démographique [1]. Tant le spécialiste vasculaire que le médecin généraliste sont appelés à traiter cette affection fréquente de manière judicieuse, efficace et adaptée. La thérapie interventionnelle est une pierre angulaire importante dans ce contexte, dont l’élément essentiel pour un traitement réussi est la pose de l’indication. Elle doit toujours avoir un objectif clairement défini en fonction des besoins individuels de chaque patient.

Cependant, le traitement conservateur non interventionnel de l’AOP n’est pas moins important, peut-être même plus important, car il influence durablement le pronostic global du patient. Dans la grande majorité des cas, l’AOP est due à l’artériosclérose. Il s’agit d’une affection systémique qui s’accompagne souvent d’autres manifestations cliniques dans d’autres territoires artériels ; parmi celles-ci, la manifestation artérielle périphérique est la moins menaçante sur le plan vital. La plupart des patients atteints d’AOP ont une maladie coronarienne et une artériosclérose cérébrale [2]. C’est pourquoi il faut recommander aux patients d’adopter un mode de vie sain, sans nicotine et avec beaucoup d’exercice physique, et de suivre une prophylaxie médicamenteuse secondaire. La thérapie par statine et l’inhibition de l’agrégation plaquettaire sont les piliers du traitement médicamenteux. Les autres facteurs de risque cardiovasculaire, tels que l’hypertension et le diabète, doivent être contrôlés le mieux possible. D’après l’expérience des auteurs, cette prise de conscience est désormais heureusement comprise par la plupart des collègues médecins généralistes et spécialistes. Seule la mise en œuvre pratique est difficile, c’est là que l’observance des patients est requise. Il est difficile, surtout à un âge avancé, de commencer à mener une “vie saine” si l’on n’en avait pas l’habitude auparavant.

Indications du traitement interventionnel

L’AOP, basée sur l’artériosclérose, est incurable. Il s’agit d’une situation palliative et l’indication stricte d’une revascularisation interventionnelle n’est généralement posée que si une amputation est imminente. Dans ce cas, le patient présente soit une lésion d’origine ischémique et/ou non cicatrisante en raison de l’ischémie, soit des douleurs au repos et des déficiences d’origine ischémique. Ces critères purement cliniques sont étayés sur le plan métrologique par la mesure de l’ABI et l’oscillographie.

L’indication est moins stricte lorsqu’une progression de l’AOP est considérée comme menaçant de provoquer une ischémie critique. Les données ne sont pas claires à ce sujet. Cependant, les diabétiques sont particulièrement concernés et doivent être traités de manière plus agressive en raison de leur risque nettement plus élevé [3]. La claudication intermittente n’est pas une indication stricte de traitement interventionnel. Dans ce cas, de nombreux aspects doivent être pris en compte pour déterminer si une angioplastie transluminale percutanée (ATP) est appropriée. D’une part, il faut considérer si les possibilités de traitement conservateur ont été épuisées et à quel point la maladie est limitante pour le patient, d’autre part, la morphologie de la lésion joue un rôle important. En outre, les comorbidités existantes doivent être mises en relation avec l’AOP.

En principe, la longueur d’une lésion est négativement corrélée à la durabilité d’un traitement interventionnel réussi. Une occlusion prolongée (>5 cm), par exemple de l’artère fémorale superficielle, présente après un traitement interventionnel une probabilité non négligeable de récidive pouvant aller jusqu’à 40% dans les douze premiers mois, et ce après une intervention souvent non dénuée de complications. Les récidives sont toujours plus compliquées et n’ont pas forcément un résultat plus durable. Le médecin généraliste et le spécialiste sont appelés à réunir tous les aspects pour choisir la stratégie de traitement individuelle pour chaque patient.

Accès interventionnel

Pour planifier l’intervention, il est avant tout important de savoir d’où l’on accède. Les voies fémorales ante et rétrogrades ainsi que les voies brachiales sont les plus fréquentes. De plus en plus souvent, des voies d’accès alternatives sont utilisées chez les patients souffrant de troubles circulatoires graves, par exemple une ponction des artères de la jambe ou du pied. L’accès doit toujours être le plus proche possible de la lésion à traiter ou offrir la possibilité de traiter plusieurs lésions en même temps. L’échographie duplex exploratoire permet de planifier précisément l’intervention. Cependant, les possibilités offertes par le matériel de cathétérisme sont désormais si variées qu’il est possible de traiter des lésions éloignées de la voie d’abord, par exemple des lésions au niveau de la jambe avec une voie d’abord par l’artère brachiale. Plus l’accès est petit, plus le risque de complications liées à la ponction est faible [4]. Là encore, l’évolution technique du matériel permet désormais de travailler très souvent avec des accès de petite taille (4 French, 1,33 mm de diamètre extérieur du sas).

Ballon ou stent ou les deux – avec ou sans revêtement médicamenteux ?

Le développement des techniques interventionnelles a été rapide ces dernières années. Les preuves scientifiques claires n’ont que rarement suivi. Néanmoins, le traitement endovasculaire peu invasif est désormais le premier choix pour la plupart des indications, avant la revascularisation chirurgicale. Il n’est pas rare que l’interventionniste décide intuitivement si l’ATP seule est suffisante ou si un stenting est également nécessaire, les critères durs étant rares. Un bon résultat angiographique avec un flux puissant et un pouls périphérique cliniquement amélioré justifie actuellement, selon nous, l’absence de stent dans la grande majorité des cas. En revanche, une dissection du vaisseau limitant le flux suggère l’utilisation supplémentaire d’un stent.

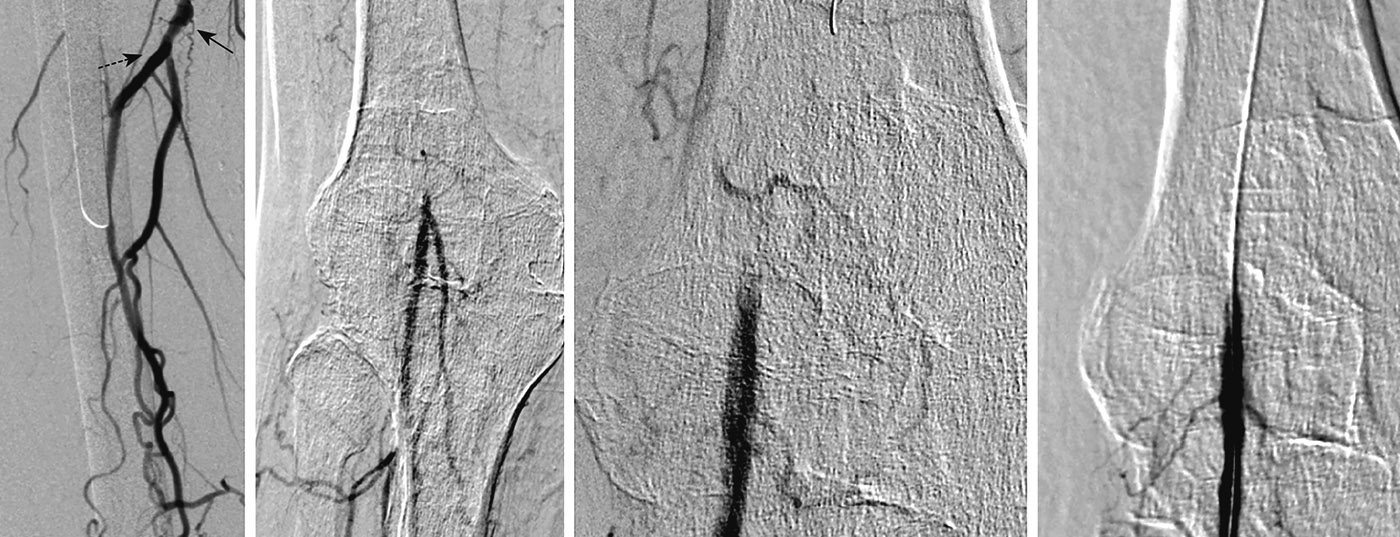

Les lésions aorto–iliaques présentent des taux de réussite prometteurs en cas d’ATP, que ce soit avec l’ATP seule ou avec l’utilisation de stents. La situation est beaucoup plus compliquée pour les lésions fémoro-poplitées (Fig. 1). Celles-ci ont des taux de récidive très élevés, jusqu’à 40% dans les douze premiers mois. Il semble toutefois que l’utilisation de stents nitinol recouverts de paclitaxel permette de réduire considérablement ces taux de récidive [5]. Ceux qui estiment que le matériau étranger du stent a une influence négative sur l’intima artérielle peuvent désormais utiliser un ballonnet recouvert de médicaments. Des données récentes soutiennent son utilisation dans le segment fémoro-poplité, en particulier pour les lésions à courte distance [6]. Les ballons recouverts de médicaments sont souvent utilisés, en particulier dans le traitement des récidives, par exemple pour les sténoses instentanées néointimales.

Dans le futur, les stents biorésorbables seront également discutés. Les premières études sur ces dispositifs qui se dissolvent en quelques mois sont déjà en cours. En outre, il convient de mentionner les cathéters de thrombectomie, qui peuvent retirer aussi bien les plaques anciennes que les thrombus récents. Ces cathéters sont surtout adaptés à la voie artérielle pelvienne ou au segment fémoro-poplité. Comme un “aspirateur”, qui mobilise en outre le matériel thrombotique de la paroi, on traverse la lésion et on aspire le matériel obstruant frais et ancien.

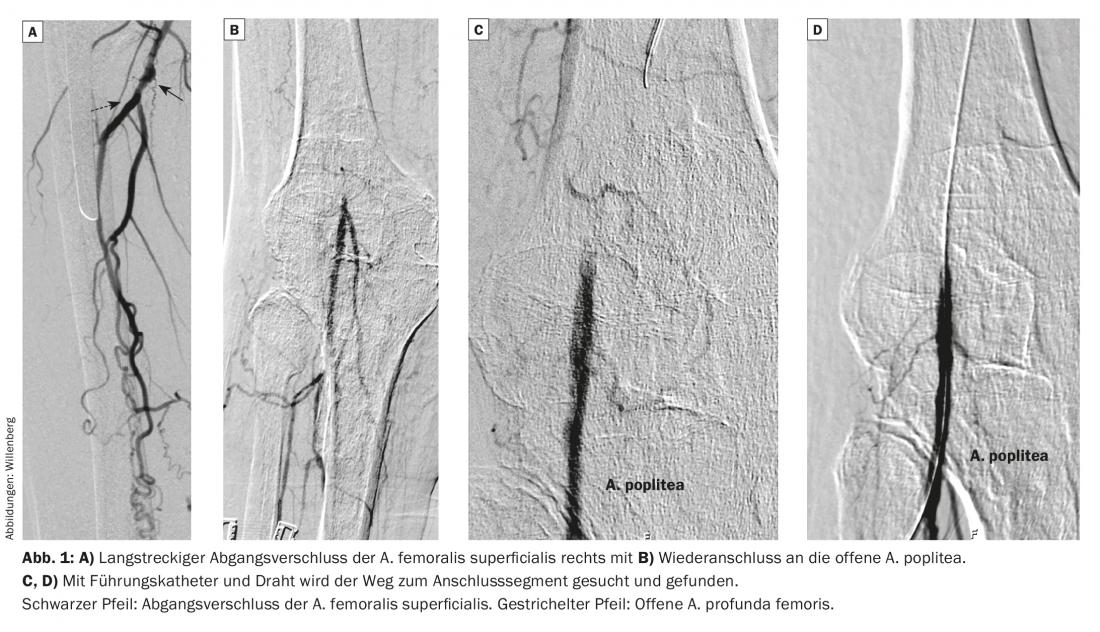

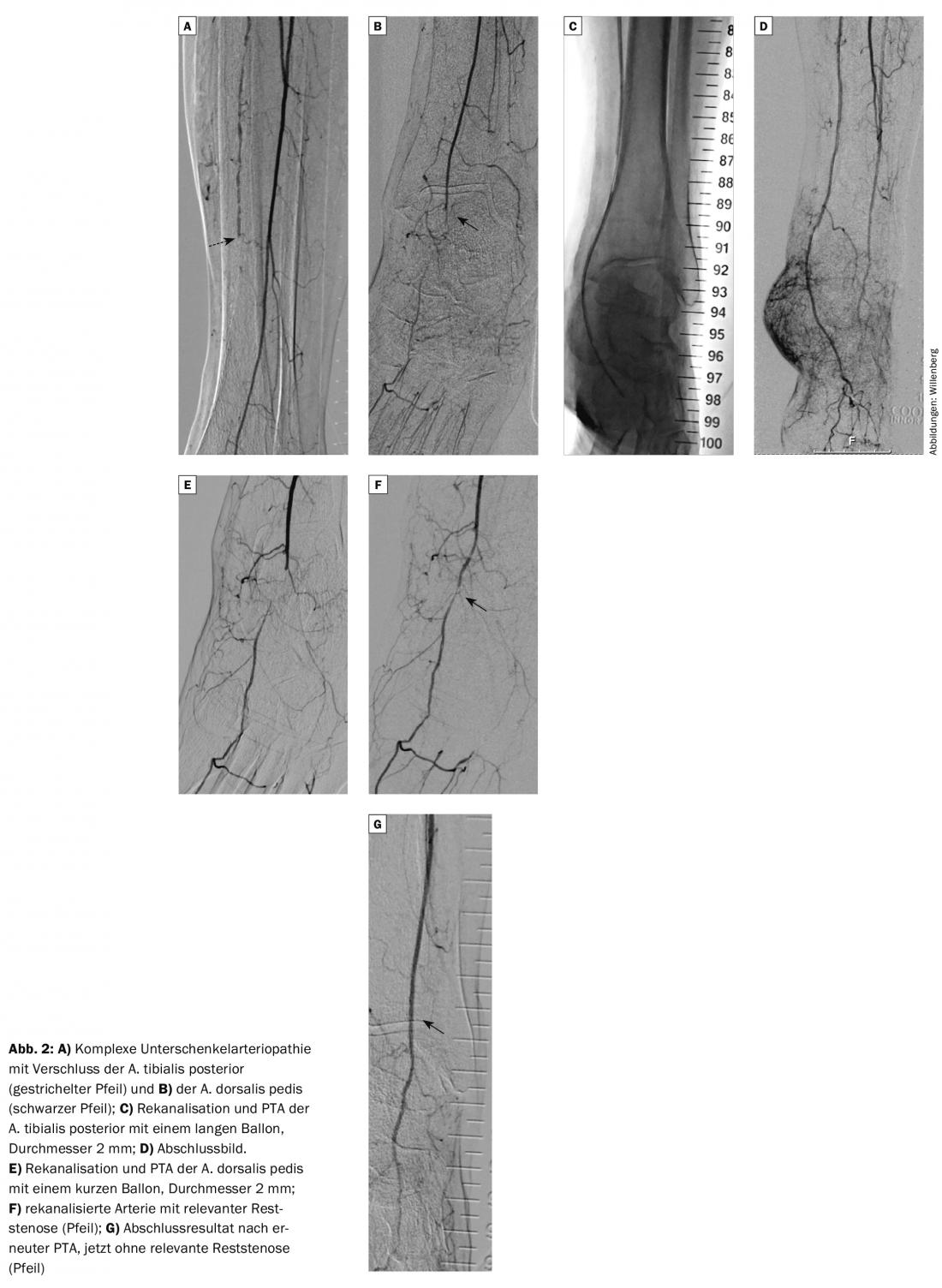

La situation est encore plus difficile, car souvent aussi cliniquement plus délicate, pour les artères de la jambe et du pied. Ils ne devraient être abordés qu’avec une indication stricte en cas d’ischémie critique par des interventionnistes très expérimentés. Les progrès techniques du matériel permettent désormais des interventions par cathéter tout à fait distales, jusque dans les artères du pied. Des fils très fins et des ballons sont utilisés ici (Fig. 2). Une étude désormais bien connue a montré que le résultat clinique de l’intervention sur les artères de la jambe est aussi durable que celui obtenu après un pontage fémoro-crural [7]. C’est pourquoi l’intervention est désormais considérée comme le traitement de première intention des lésions des artères de la jambe et du pied.

Maintien de l’option thérapeutique chirurgicale

L’ATP est une option de revascularisation qui présente l’avantage décisif d’une convalescence plus rapide et d’un taux de complications réduit en raison de l’accès “minuscule”. Il ne faut cependant pas oublier que, dans l’idéal, l’option de revascularisation par chirurgie vasculaire ne doit pas être détruite, par exemple par la mise en place d’un stent dans un segment de connexion potentiel pour un pontage. On ne saurait donc trop insister sur la nécessité pour l’angiologue, le radiologue interventionnel et le chirurgien vasculaire de travailler en étroite collaboration et de manière collégiale afin de trouver la stratégie de traitement la plus appropriée pour le patient. Les centres vasculaires modernes devraient suivre cette philosophie ; ils ne peuvent d’ailleurs désormais utiliser le terme “centre vasculaire” que si toutes les disciplines mentionnées sont impliquées et impliquées.

Littérature :

- Hirsch AT, Duval S : La pandémie mondiale d’artériopathie périphérique. Lancet 2013 ; 382(9901) : 1312-1314. doi:10.1016/S0140-6736(13)61576-7.

- Dormandy J, Heeck L, Vig S : L’artériosclérose de basse intensité comme reflet d’un processus systémique : implications pour les maladies coronariennes et carotidiennes concomitantes. Semin Vasc Surg 1999 ; 12(2) : 118-122.

- Willenberg T, et al : An angiographic analysis of atherosclerosis progression in below-the-knee arteries after femoropopliteal angioplasty in claudicants. J Endovasc Ther 2010 ; 17(1) : 39-45. doi:10.1583/09-2819.1.

- Savolainen H, et al : Pseudoanévrismes fémoraux nécessitant un traitement chirurgical. Trauma Mon 2011 ; 16(4) : 194-197. doi:10.5812/kowsar.22517464.3186.

- Dake MD, et al : Sécurité et efficacité durables des stents à élution de paclitaxel pour les lésions fémoropoplitées : suivi à 2 ans des études cliniques randomisées et à un seul bras zilver PTX. J Am Coll Cardiol 2013 ; 61(24) : 2417-2427. doi:10.1016/j.jacc.2013.03.034.

- Zeller T, et al. : Ballons recouverts de médicaments dans le bas du corps. J Cardiovasc Surg (Torino) 2011 ; 52(2) : 235-243.

- Bradbury AW, et al : Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg (BASIL) : Multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005 ; 366(9501) : 1925-1934. doi:10.1016/S0140-6736(05)67704-5.

CARDIOVASC 2015 ; 14(4) : 16-19