Il est nécessaire d’améliorer l’information et l’éducation du public sur cette maladie. Dans les pays industrialisés, le taux de cas non diagnostiqués est estimé à environ 50%. En ce qui concerne le traitement, une bonne collaboration entre l’ophtalmologue traitant et le médecin généraliste est importante.

Le glaucome est une maladie oculaire chronique potentiellement cécitante, connue depuis longtemps. Le contexte historique de cette nomenclature est intéressant et n’est pas connu de tous : les Grecs anciens avaient déjà constaté que certains patients devenus aveugles présentaient une couleur remarquable de leur réflexe pupillaire. La traduction du mot grec “glaukos” est “gris-bleuâtre-verdâtre”. L’anatomie exacte de l’œil et la physiopathologie n’étaient pas encore connues. Au 8e siècle après J.-C., le terme de “cataracte” a été inventé pour désigner les opacités du cristallin, mais le mécanisme exact de la cécité n’était toujours pas clair. Ce n’est qu’avec l’invention de l’ophtalmoscope et la possibilité d’évaluer le fond de l’œil et le nerf optique que les entités cataracte et glaucome ont pu être séparées.

En revanche, le terme de “glaucome” utilisé en allemand n’a été inventé qu’au 18e siècle. On pensait alors que les “sucs” de l’œil pouvaient changer de couleur et prendre une teinte verdâtre en cas de glaucome. L’origine exacte du terme n’est toutefois pas connue. La maladie peut se manifester à tout âge, mais sa fréquence augmente considérablement avec l’âge. On estime qu’en Suisse, 2,5% des personnes de plus de 40 ans souffrent d’un glaucome, et il est remarquable que plus de la moitié des patients concernés ignorent leur maladie [1].

En 2004, le glaucome était la première cause de cécité irréversible [2] et la cataracte la première cause de cécité réversible. La dégénérescence maculaire sénile entraîne également une cécité irréversible. Ces dernières années, en raison de l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de patients devenus aveugles à cause d’une dégénérescence maculaire a fortement augmenté et a pris la tête des causes de cécité dans certains pays.

Physiopathologie

Pour simplifier, le globe oculaire est une structure sphérique entourée d’une enveloppe solide. En conséquence, il existe une pression interne variable pour chaque œil, ce qui est important pour l’homéostasie. Cette pression interne est contrôlée par le rapport entre la production et l’écoulement de l’humeur aqueuse. Dans le cas du glaucome, il y a un déséquilibre entre ces deux composantes, et très souvent l’écoulement dans l’angle irido-cornéen est altéré. Si la pression intraoculaire augmente au-delà de la pression tolérable pour l’œil concerné, des lésions progressives se produisent dans la partie la plus faible, le nerf optique. L’atteinte progressive du nerf optique entraîne une altération progressive du champ visuel. Il est important d’insister sur le fait que la pression interne optimale tolérable est différente pour chaque œil ; un glaucome progressif peut se développer même si la pression interne est normale et basse. C’est pourquoi les définitions actuelles du glaucome omettent la pression interne comme facteur principal de lésion du nerf optique et l’assimilent aux autres facteurs de risque [3]. Ces facteurs de risque sont décrits plus en détail dans la section consacrée au diagnostic.

Répartition

Les glaucomes peuvent être classés soit en fonction de leur structure, soit en fonction de leur étiologie. Structurellement, nous distinguons les formes suivantes :

- Les glaucomes à angle ouvert (environ 90%) présentent un angle iridocornéen ouvert. L’obstacle à l’écoulement de l’humeur aqueuse se situe principalement au niveau du trabéculum et à la jonction avec les veines épisclérales, entraînant une augmentation plus ou moins importante de la pression intraoculaire. Un sous-groupe est constitué de patients souffrant d’un glaucome dit à pression normale, chez lesquels la pression intraoculaire est toujours dans les limites de la normale, mais dont le nerf optique montre des signes de détérioration croissante.

- Les glaucomes à angle fermé (environ 5%) présentent un angle iridocornéen plus ou moins fermé. Les patients présentant une situation dite d’angle étroit doivent être informés des résultats, car une augmentation rapide de la pression oculaire peut se produire dans certaines conditions. Cette augmentation rapide de la pression oculaire est une situation d’urgence ophtalmologique : la crise de glaucome aiguë est très douloureuse et entraîne, outre une symptomatologie oculaire, une altération marquée de l’état général.

Dans une classification par étiologie, nous distinguons deux formes :

- Dans les glaucomes primaires (environ 95%), le glaucome est la principale maladie de l’œil.

- Les glaucomes secondaires (environ 5%) sont dus à une autre maladie oculaire et le glaucome est une maladie secondaire.

Les glaucomes congénitaux constituent un sous-groupe et appartiennent pour la plupart aux glaucomes primaires.

Diagnostic

L’ophtalmologue prend des antécédents médicaux afin de déterminer le profil de risque. Nous distinguons les groupes suivants comme facteurs de risque [4] :

- Facteurs de risque familiaux, en particulier un glaucome dans la famille proche (parents, frères et sœurs et grands-parents)

- Les facteurs de risque personnels : L’âge, l’ethnicité et le sexe sont des facteurs donnés. Il est possible d’agir en partie sur les facteurs de risque vasculaires, en ciblant notamment l’hypotension systémique (surtout nocturne). Les variations importantes de la pression artérielle, qui peuvent être détectées dans le cadre d’une mesure de la pression artérielle sur 24 heures, méritent une attention particulière. Les patients atteints d’un glaucome dit à pression normale présentent souvent des signes de dérégulation vasculaire avec des acres froids, une symptomatologie de Raynaud, des migraines et parfois une hypotension systémique. L’influence de l’hypertension systémique et du diabète sucré est toujours controversée. Les antécédents médicamenteux sont importants : les anticholinergiques peuvent entraîner une crise de glaucome aiguë chez les patients présentant un angle étroit. Les préparations contenant de la cortisone (également en pommade ou sous forme injectable) entraînent une augmentation de la pression intraoculaire chez un tiers des patients. Le mécanisme repose sur une augmentation de la résistance à l’écoulement dans l’angle iridocornéen, pour laquelle plusieurs théories sont discutées et qui est probablement due à un défaut génétique (“stéroïde répondeur”) [5].

- Facteurs de risque oculaires : le principal facteur de risque est l’augmentation de la pression intraoculaire, bien que, comme nous l’avons déjà mentionné, chaque œil ait sa pression intraoculaire maximale tolérable. Les autres facteurs de risque sont des anomalies de réfraction plus élevées (hypermétropie et myopie), une cornée fine (norme : 500-600 microns), des hémorragies intraoculaires (surtout au niveau de la tête du nerf optique) et des dépôts dans l’œil tels que la dispersion des pigments et la pseudo-exfoliation, qui peuvent bloquer l’écoulement dans l’angle irido-cornéen.

Lors de l’examen, la réfraction et l’acuité visuelle des yeux sont déterminées afin d’obtenir des indications sur la performance visuelle. La morphologie des yeux est évaluée à la lampe à fente avec un grossissement d’environ 10 à 16 fois pour déterminer les éventuels facteurs de risque. La mesure de la pression oculaire se fait généralement par tonométrie d’aplanation selon Goldmann (GAT), qui reste le gold standard [6].

La pression intraoculaire optimale se situe dans une fourchette de 8 à 21 mm Hg. Il s’agit d’une valeur statistique basée sur une valeur moyenne de 15 mm Hg et sur l’écart-type habituel.

Si un glaucome est suspecté, des examens complémentaires sont prescrits (Fig. 1) :

- La détermination du champ visuel

- La représentation morphologique du nerf optique

- La représentation de l’angle de la chambre au moyen d’un verre de contact

- Mesures de la pression oculaire à l’aide de différents appareils de mesure et détermination de l’épaisseur de la cornée.

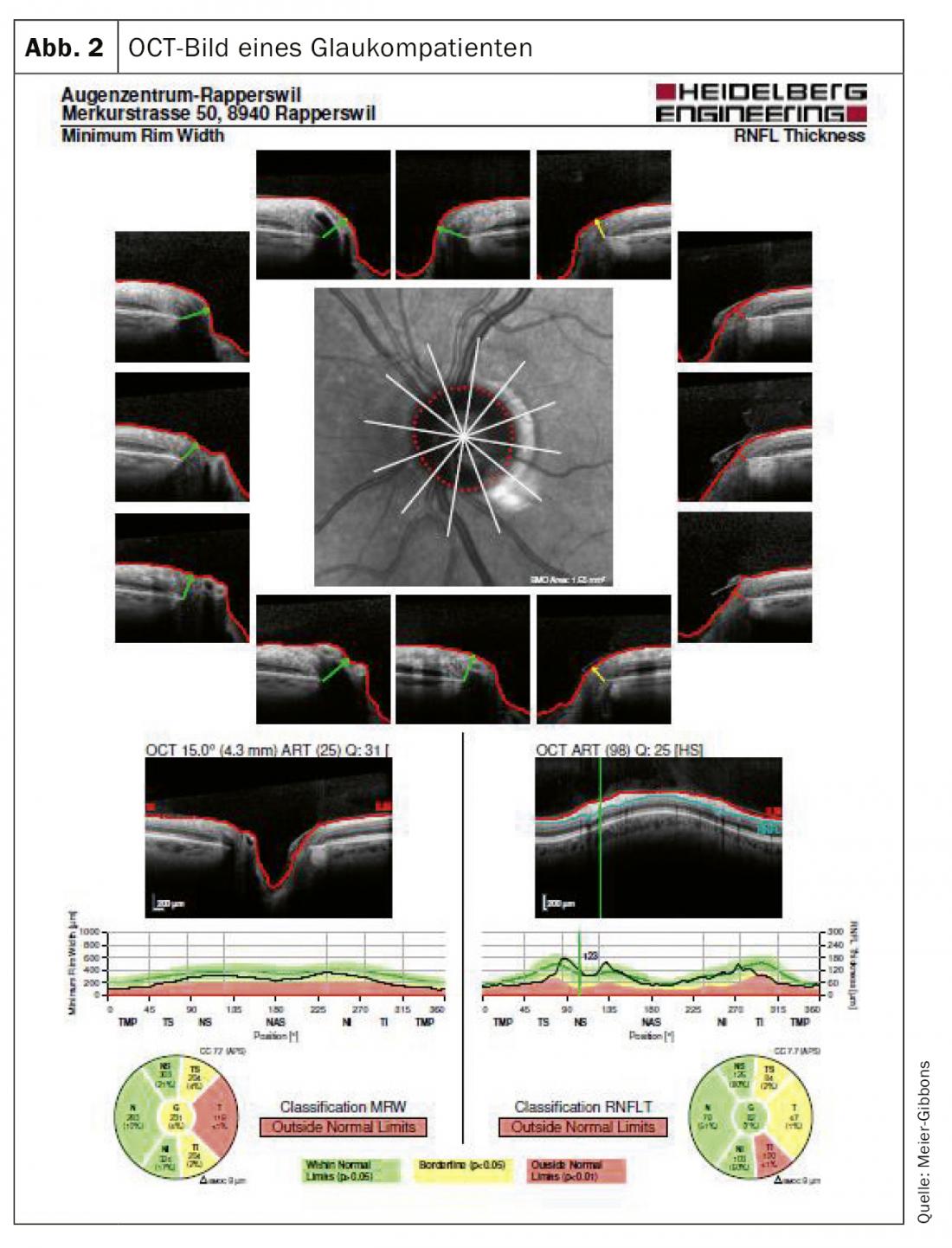

Le champ visuel est déterminé par périmétrie automatique. Cet examen consiste à présenter au patient des stimuli lumineux monoculaires de différentes tailles et intensités dans le champ de vision normal. Le nerf optique doit être mesuré en trois dimensions, ce pour quoi on utilise aujourd’hui le plus souvent une tomographie par cohérence optique (OCT) guidée par laser (Fig. 2). Cet examen permet de visualiser avec précision les couches de tissu nerveux et de les comparer à une base de données normalisée. Des photographies en couleur sont souvent prises, car elles peuvent servir de comparaison même après de nombreuses années, ce qui n’est malheureusement souvent pas possible avec les appareils OCT qui changent souvent (fig. 3).

Il est important d’examiner l’angle de la chambre à l’aide d’un verre de contact. La morphologie de l’angle iridocornéen donne des informations sur le type de glaucome existant et est importante pour déterminer un traitement. L’examen par verres de contact est non invasif et indolore pour le patient.

Ces dernières années, plusieurs nouveaux appareils de mesure de la pression oculaire ont été mis au point, car des études ont montré que la mesure selon la GAT ne donnait pas la véritable pression interne chez certains patients (notamment en cas de cornée très fine, en présence de modifications pathologiques de la cornée ou après un traitement de correction au laser). Ces instruments de mesure ainsi que la détermination de l’épaisseur de la cornée sont utilisés en complément de la mesure GAT.

Tous les examens mentionnés ci-dessus sont indispensables pour établir un diagnostic. Nous faisons la distinction entre un résultat normal, un résultat suspect de glaucome et un résultat clairement pathologique.

Il est important d’informer précisément le patient : Si l’examen de l’œil est normal, un contrôle est recommandé et le patient est informé que l’œil peut changer au cours de la vie et que certaines maladies peuvent apparaître à un âge plus avancé. Il est impératif de donner au patient certaines directives concernant la distance de contrôle. Celui-ci dépend de l’âge, des antécédents médicaux, des résultats locaux et des facteurs de risque.

En cas de résultat suspect de glaucome, il est impératif d’informer le patient : un résultat limite sur le moment peut s’avérer être un glaucome en peu de temps. Par définition (American Academy of Ophthalmology et Société européenne du glaucome), un patient suspect de glaucome présente un ou plusieurs des résultats suivants :

- La tête du nerf optique est suspecte de glaucome

- Le champ visuel est suspect de glaucome

- La pression oculaire est supérieure à 21 mm Hg (il est important de mesurer la pression oculaire à différents moments de la journée afin de déterminer les valeurs les plus élevées).

Remarque générale : tout examen anormal doit d’abord être répété par sécurité. Si la répétition révèle vraiment une pathologie, il peut y avoir une transition vers une maladie du glaucome.

Thérapie

Nous devons être conscients que le patient se rend à peine compte de son glaucome, du moins au début, et que tout traitement a à la fois un effet et souvent des effets secondaires.

Les directives de la Société européenne du glaucome stipulent que tout traitement doit répondre aux trois points principaux suivants : il doit être à la fois efficace, peu coûteux et provoquer le moins d’effets secondaires possible [3].

Pour le moment, la réduction de la pression intraoculaire est le seul traitement qui peut réduire la progression de la maladie. Bien entendu, les autres facteurs de risque mentionnés ci-dessus doivent être examinés et, si possible, réduits. Il serait intéressant d’influencer et de protéger le nerf optique lui-même, ce que l’on appelle la neuroprotection. Malheureusement, les études médicamenteuses menées jusqu’à présent n’ont pas été très prometteuses.

Quels sont les moyens dont nous disposons pour réduire la pression intraoculaire ? Il n’y a en fait que deux options :

- Réduction de la production d’humeur aqueuse

- Amélioration de l’écoulement de l’humeur aqueuse

Réduction de la production d’humeur aqueuse : l’humeur aqueuse est produite dans le corps ciliaire, circule dans les chambres postérieure et antérieure de l’œil et quitte l’œil par l’angle iridocornéen pour rejoindre la circulation vasculaire. La production d’humeur aqueuse peut être réduite par les bêtabloquants (BB), les agonistes alpha (AA) et les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique (CAI). Le timolol, un bêtabloquant, est utilisé depuis 1978 dans le traitement du glaucome et réduit la pression intraoculaire de 20 à 25%. Localement, les BB sont bien supportés, mais ils entraînent souvent des effets secondaires systémiques tels qu’une baisse de la pression artérielle et du pouls. Nous pensons que les patients qui prévoient de suivre un traitement par BB doivent en parler à leur médecin généraliste afin d’éviter toute interférence avec d’autres médicaments.

Les agonistes alpha sont utilisés depuis de nombreuses années, mais les AA disponibles auparavant ont souvent entraîné des effets secondaires locaux et systémiques très prononcés et ne sont donc plus utilisés. Aujourd’hui, la brimonidine est la molécule la plus utilisée, qui réduit la pression intraoculaire de 20 à 25%, mais qui peut également entraîner des effets secondaires locaux (hyperémie) et systémiques (vasculaires et cérébraux).

Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique sont utilisés sous forme systémique dans le traitement du glaucome depuis le début des années 1950 et sont également appliqués localement depuis 1994. Ils entraînent parfois de graves effets secondaires systémiques, notamment en cas d’hypersensibilité aux sulfamides. Les agonistes alpha et les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique sont parfois utilisés en combinaison avec des bêtabloquants afin d’obtenir une meilleure réduction de la pression oculaire.

Amélioration de l’écoulement de l’humeur aqueuse : l’humeur aqueuse quitte l’œil par deux voies : L’écoulement conventionnel ou trabéculaire et, beaucoup moins souvent, l’écoulement non conventionnel ou uvéoscléral. Ce dernier correspond à une proportion de 25-55% chez les enfants et diminue progressivement avec l’âge. Une diminution de l’écoulement de l’humeur aqueuse entraîne une rétention dans l’œil, puis une augmentation progressive de la pression intraoculaire. Des études récentes ont montré que l’augmentation décisive de la résistance à l’écoulement se situe majoritairement au niveau du maillage trabéculaire iuxta-canaliculaire et au niveau de la paroi interne du canal de Schlemm.

Les principaux médicaments utilisés pour améliorer l’écoulement de l’humeur aqueuse sont les agonistes locaux des prostaglandines. Ils ont été utilisés pour la première fois dans le traitement du glaucome au milieu des années 1990 et ont rapidement pris la position de leader des médicaments antiglaucomateux. Le premier produit était le latanoprost, suivi de plusieurs médicaments similaires. L’effet (une réduction d’environ 25% de la pression intraoculaire) dure 24 heures, ce qui améliore l’adhérence des patients. Les agonistes des prostaglandines ne présentent pratiquement aucun effet secondaire systémique, mais les effets secondaires locaux pourraient être considérables : croissance des cils, pigmentation croissante de l’iris, hyperhémie conjonctivale, mais aussi coloration plus foncée de la peau périorbitaire et atrophie du tissu adipeux orbitaire.

Dans certains pays (pas encore en Europe), deux nouveaux groupes de substances ont été autorisés dans le traitement du glaucome : Les inhibiteurs de la rhokinase et le latanoprost bunod. Ces deux médicaments améliorent l’écoulement de l’humeur aqueuse et ne doivent également être utilisés qu’une fois par jour.

Il nous semble important d’aborder brièvement la problématique des médicaments génériques, de plus en plus utilisés. Par définition, le contenu des médicaments génériques devrait être identique à celui des médicaments originaux. Les gouttes ophtalmiques diffèrent toutefois des médicaments administrés par voie systémique sur des points essentiels :

- Nous pouvons certes déterminer la concentration de la substance active dans le collyre, mais la biodisponibilité de la substance au niveau de l’œil lui-même n’est pas mesurable.

- Seule la substance active des génériques doit être identique au médicament d’origine, tous les produits auxiliaires peuvent varier. Comme la substance active ne représente que 0,005% dans le cas du latanoprost, par exemple, la plus grande partie de la goutte peut être modifiée dans le cas d’un générique.

- De nombreuses études ont montré des différences entre le médicament original et le médicament générique en ce qui concerne la taille et la viscosité de la goutte, la nature du flacon compte-gouttes, l’ouverture du flacon compte-gouttes et les agents de conservation [7].

C’est pourquoi nous pensons que le passage à un médicament générique équivaut à l’utilisation d’un nouveau médicament et nécessite des contrôles plus fréquents au début.

Le problème est le passage fréquent par les pharmacies à des médicaments génériques de moins en moins chers, ce qui peut conduire à ce que ni le patient ni le médecin ne sachent quel médicament il utilise actuellement. Il vaut la peine de discuter avec le patient pour attirer son attention sur les différences entre les médicaments originaux et les génériques.

Il n’est pas facile de trouver un traitement antiglaucomateux qui réduise la progression de la maladie, qui ait peu d’effets secondaires et qui soit utilisé régulièrement. L’adhésion et la persistance ne sont pas très bonnes dans le glaucome, comme dans d’autres maladies chroniques. De nombreuses études ont montré que l’adhésion au traitement prescrit est de 30 à 70% et qu’au bout d’un an, seuls 10% des patients commandent à nouveau les collyres prescrits [8].

Les raisons d’une mauvaise observance sont multiples, mais nous devons être conscients que nous prescrivons un traitement qui doit être extrêmement fiable et régulier, mais qui a aussi souvent des effets secondaires. Cela est particulièrement problématique pour les patients aux premiers stades du glaucome, car ils ne remarquent encore presque rien de la maladie elle-même. Newman Casey a résumé dans une étude les raisons les plus fréquentes d’un manque d’adhérence : Difficulté à administrer les gouttes, difficulté à intégrer l’administration des gouttes dans la routine quotidienne et effets secondaires des gouttes [9]. Les effets secondaires ne doivent pas être sous-estimés. Des études ont montré que deux tiers des patients atteints de glaucome souffrent d’effets secondaires de leur traitement [10]. Ce sont à la fois les effets secondaires locaux des médicaments et les effets tardifs sur l’œil, et en particulier sur la surface de l’œil, qui gênent le patient. Si un patient présente des effets secondaires de son traitement, il vaut la peine de changer de traitement, éventuellement de passer d’un dérivé de prostaglandine à un autre dérivé. Chez les patients plus jeunes, les patients prenant plusieurs médicaments et les patients présentant déjà des troubles de la surface oculaire (“syndrome de Sicca”), il vaut la peine d’essayer des gouttes ophtalmiques sans conservateur. Les conservateurs, en particulier le chlorure de benzalkonium, peuvent entraîner une aggravation des problèmes de surface oculaire. Cependant, comme les gouttes ophtalmiques sans conservateur sont souvent conditionnées en unidoses, les patients ayant une mauvaise acuité visuelle ou des altérations rhumatismales dans les mains peuvent rencontrer des difficultés d’application [11].

Outre les médicaments antiglaucomateux, la pression oculaire peut être abaissée par des mesures chirurgicales. La première intervention chirurgicale du glaucome a été réalisée en 1856 (iridectomie par Von Graefe). Récemment, le spectre opératoire s’est considérablement élargi avec l’introduction de la chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Moins invasives, différentes techniques laser permettent à la fois de réduire la production d’humeur aqueuse et d’améliorer l’écoulement de l’humeur aqueuse.

La chirurgie est surtout envisagée chez les jeunes patients atteints d’un glaucome avancé ou chez les patients qui ne tolèrent pas les traitements locaux (généralement des problèmes de surface oculaire).

Perspectives d’avenir

Le fait que de nombreux patients perdent encore la vue à cause du glaucome est effrayant, car la maladie, si elle est détectée à temps et traitée correctement, peut être clairement influencée dans sa progression. Sur quoi devons-nous travailler ?

Il y a encore au moins 50% des patients qui ne savent pas qu’ils souffrent de cette maladie. C’est pourquoi il est impératif d’informer précisément la population afin d’évaluer les patients et leurs facteurs de risque et d’identifier ceux qui souffrent d’un glaucome à évolution rapide.

Lorsqu’un traitement est initié chez un patient glaucomateux, l’aspect de l’adhérence doit être spécialement discuté avec le patient : Un médicament administré sous forme de gouttes n’est efficace que si la goutte est administrée !

Il est impératif de contrôler régulièrement le nerf optique et son fonctionnement ; la pression oculaire doit être contrôlée et le traitement adapté en conséquence. Un patient diagnostiqué avec un glaucome est généralement contrôlé 2 à 3 fois par an par un ophtalmologue. Des médicaments plus récents, avec moins d’effets secondaires et éventuellement un mode d’administration différent (par exemple, des plugs punctum à libération lente ou par injection dans l’œil lui-même) peuvent conduire à une meilleure adhérence et donc à un meilleur contrôle du glaucome.

Les alternatives à la thérapie médicamenteuse sont importantes : la thérapie au laser permet d’améliorer l’écoulement de l’humeur aqueuse ; par ailleurs, la thérapie chirurgicale présente de nombreuses nouvelles approches, de plus en plus d’interventions dites “micro-invasives” sont réalisées, au cours desquelles des stents sont parfois posés.

L’important, et ce sera encore le cas à l’avenir, c’est le patient lui-même : il doit être informé avec précision sur sa maladie et être impliqué dans le traitement de sa maladie.

Messages Take-Home

- Malgré l’amélioration des mesures diagnostiques et thérapeutiques, le glaucome continue d’entraîner une diminution de la qualité de vie et parfois la cécité chez de nombreux patients. Le nombre de patients atteints qui ignorent leur maladie est de 50%, même dans les pays industrialisés, et nécessite une plus grande information du public sur cette maladie.

- Le médecin doit recueillir des antécédents médicaux précis chez tous les adultes afin de déterminer les facteurs de risque de glaucome (familiaux, systémiques et oculaires). A partir de 40 ans, un examen préventif chez l’ophtalmologue est nécessaire, les soi-disant “examens préventifs” parfois effectués par les opticiens ne sont en aucun cas suffisants.

- Le seul traitement du glaucome à ce jour consiste à traiter le principal facteur de risque, à savoir l’augmentation de la pression oculaire. Ce traitement se fait le plus souvent à l’aide de médicaments locaux qui font baisser la pression oculaire ; avec l’augmentation des possibilités chirurgicales, il est probable qu’à l’avenir, un traitement chirurgical direct sera plus souvent utilisé.

- Pour toutes les mesures thérapeutiques, une bonne collaboration entre l’ophtalmologue traitant et le médecin de famille est importante.

Littérature :

- Quigley HA, West SK, Rodriguez J, et al : The prevalence of glaucoma in a populationbased study of Hispanic subjects : Proyecto VER. Arch Ophthalmol 2001 ; 119 : 1819-1826.

- Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé, nov 2004 ; 82 (11).

- EGS Guidelines Edition 2014.

- Leske CM et al. Pour le groupe d’essai Early Manifest Glaucoma Trial. Arch Ophthalmol. 2003;121(1) : 48-56.

- Kersey JP, Broadway DC : Corticosteroid-induced glaucoma : a review of the literature. Eye 2006 ; 20 : 407-416.

- Goldmann H, Schmidt T : A propos de la tonométrie d’aplanation. Ophthalmologica 1957 ; 134 : 221-242.

- Genazzani AA, Pattarino F : Difficultés dans la production de produits pharmaceutiques identiques du point de vue de la technologie pharmaceutique. Drugs RD 2008 ; 9(2) : 65-72.

- Friedman DS, Quigley HA et al. Using pharmacy claims data to study adherence to glaucoma medications : methodology and findings of the Glaucoma Adherence and Persistency Study (GAPS). Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007 Nov ; 48(11) : 5052-5057.

- Newman-Casey PA, Killeen OJ, Renner M, et al : Access to and experiences with ehealth technology among glaucoma patients and their relationship with medication adherence. Telemed J E Health 2018 ; DOI : 10.1089/tmj.2017.0324

- Zimmerman JB, Hahn SR, Gelb L, et al : The impact of ocular adverse effects in patients treated with topical prostaglandin analogs : changes in prescription patterns and patient persistence. J Ocul Pharmacol Ther : 1308-1316.

- Dietlein TS, Jordan JF, Lüke C, et al. : Auto-application de récipients ophtalmiques à usage unique dans une population âgée : comparaisons avec un flacon ophtalmique standard et avec des patients plus jeunes. Acta Ophthalmol. 2008 ; 86 : 856-859.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2019 ; 14(11) : 6-10