Le bénéfice du traitement anticoagulant en prévention I et II est bien démontré dans de nombreuses pathologies cardiaques emboligènes et en particulier dans la fibrillation auriculaire non-valvulaire qui constitue certainement la principale cause cardiaque d’embolies cérébrales. La marge thérapeutique étroite des antagonistes de la vitamine K associée à une grande variabilité inter et intra-individuelle a entrainé une ous-utilisation de cette thérapie, en grande partie à cause du risque hémorragique. La venue sur le marché des anticoagulants oraux directs va certainement contribuer à modifier cet état de fait. En effet, l’ensemble des résultats d’études randomisées montrent que les anticoagulants oraux directs constituent à l’heure actuelle une alternative thérapeutique tout à fait valable en particulier pour les patients chez lesquels le risque d’une hémorragie cérébrale est plus élevé. L’utilisation de l’aspirine dans le cadre d’une fibrillation auriculaire non-valvulaire devrait dès lors devenir de plus en plus restreinte.

L’anticoagulation occupe une place privilégiée dans la prévention des AVC (accidents vasculaires cérébraux). Elle est indiquée en premier lieu dans la fibrillation auriculaire non-valvulaire (FANV) qui constitue la principale cause cardiaque d’embolies cérébrales. L’anticoagulation est également bénéfique en présence d’autres sources cardiaques emboligènes, mais avec des degrés d’évidence variable, de même que dans un certain nombre de pathologies spécifiques telles que les thromboses veineuses cérébrales.

Place des anticoagulants dans la prévention des AVC

Les anti-vitamine K et le contrôle thérapeutique: Les antagonistes de la vitamine K (AVK) sont utilisés depuis plus de 50 ans. Ils sont cependant caractérisés par une marge thérapeutique étroite, nécessitant des contrôles d’INR fréquents et avec une grande variabilité inter- et intra-individuelle. Parmi les nombreuses sources de variabilité, il y a l’âge, le poids, les interactions avec les médicaments (cytochrome P450) ainsi que l’alimentation. Par ailleurs, plus récemment il a pu être démontré que cette variabilité résultait aussi d’un polymorphisme de certains gènes codant pour le CYP2C9 et le VKORCI. Le contrôle thérapeutique a d’importantes implications sur le plan clinique. En effet, le risque de décès, d’hémorragies et d’AVC est étroitement associé au contrôle de l’INR. Ceci ressort clairement des données des études SPORTIF III et V (Stroke Prevention Using an Oral Thrombin Inhibitor in Atrial Fibrillation) qui ont montré que le groupe avec un mauvais contrôle thérapeutique (<60% du temps), défini par le temps moyen durant lequel l’INR se trouvait dans la fourchette thérapeutique, avait des taux plus élevés de mortalité et d’hémorragies majeures comparé au groupe avec contrôle intermédiaire (60 –75% du temps) et au groupe avec bon contrôle (>75% du temps) [1]. Ces différents éléments entrainent en pratique une sous-utilisation des AVK, en particulier chez des patients plus âgés, population précisément à risque plus élevé d’AVC.

Les nouveaux anticoagulants (AOD): Le Dabigatran (Pradaxa®), le Rivaroxaban (Xarelto®) et l’Apixaban (Eliquis®) constituent le groupe des nouveaux anticoagulants oraux directs (AOD). Contrairement aux AVK qui influencent les différents facteurs de la coagulation vitamine K dépendants, les AOD ont un effet direct en bloquant un facteur de coagulation activé, soit la thrombine pour le Dabigatran, ou alors le facteur Xa pour le Rivaroxaban ou l’Apixaban. Aussi contrairement aux antivitamines K, les AOD ont une meilleure courbe dose-réponse que les AVK. La durée de l’effet des AOD est plus courte que celle des AVK. Il n’y a pas de nécessité d’un suivi. Pour l’heure il n’existe aucun antidote.

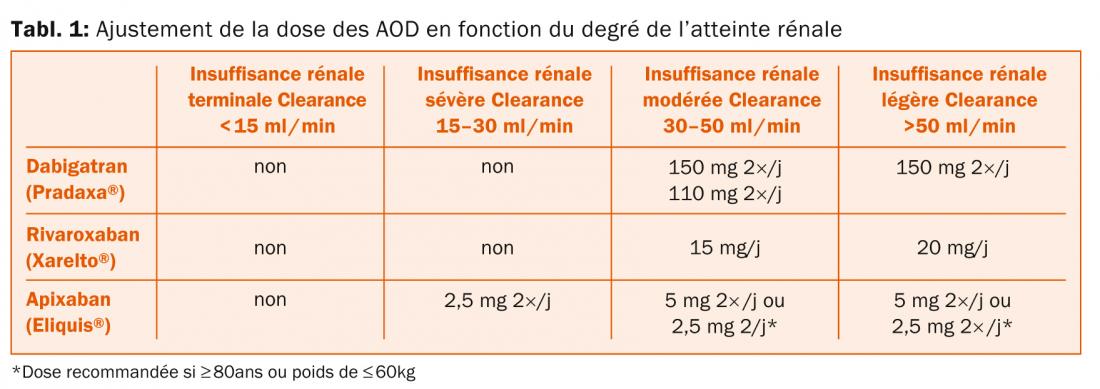

Au niveau pharmacocinétique il faut mentionner le rôle–clé de la P-gp (glycoproteine P) dans le passage de toutes ces molécules et du CYTP3A4 en particulier dans le métabolisme du rivaraoxaban ou de l’Apixaban. Certaines situations cliniques nécessitent un ajustement de la posologie ou précautions d’emploi comme l’insuffisance rénale ainsi que certaines interactions médicamenteuses (Tableaux 1–3).

Ces trois médicaments ont été comparés de manière individuelle aux AVK dans des études cliniques phase III (RE-LY, ROCKET, ARISTOTLE) [2–4]. Dans l’ensemble, les résultats montrent que les trois médicaments sont au moins aussi efficaces que la warfarine à dose ajustée.

Les taux de complications hémorragiques par ailleurs sont relativement semblables entre les trois médicaments et sont inférieurs à ceux observés avec les AVK (Tableau 4). Il y a à noter que le risque d’hémorragie digestive était un peu plus important pour les patients traités par les AOD comparé aux AVK; ceci était notamment le cas pour les malades traités par Dabigatran (dose de 150 mg 2×/j)ou Rivaroxaban, mais pas par Apixaban [5].

L’étude AVERROES (the Apixaban Versus Acetylsalicylic Acid to prevent Strokes trial) a comparé le bénéfice de l’Apixaban à celui de l’aspirine, chez des patients avec FANV présentant une contre-indication à une anticoagulation par AVK. L’étude a montré que l’Apixaban était supérieur à l’aspirine pour la prévention des AVC avec un taux de complications hémorragiques semblable à celui de l’aspirine [5].

Les sources cardiaques emboligènes

Fibrillation auriculaire non-valvulaire (prévention I et II): La fibrillation auriculaire d’étiologie non-valvulaire (FANV) est la cause la plus fréquente des embolies cérébrales à point de départ cardiaque et est associée à une augmentation de cinq fois au moins du risque d’AVC. Elle est responsable de 25% des AVC des patients de plus de 80 ans et sa prévalence augmente avec l’âge (environ 1 – 2% chez les personnes de 60 ans et 18% chez des patients de >85 ans).

Dans une revue systématique récente évaluant huit études randomisées (9598 patients avec FANV) de prévention primaire avec un suivi moyen de 1,9 an et comparant aspirine (dose allant de 75 à 325 mg/jour) aux AVK, il ressort que l’anticoagulation orale était associée à un risque moindre d’AVC ischémique et d’embolisations systémiques (respectivement OR 0,53, IC 95%: 0,41–0,68 et OR 0,48 IC 95%: 0,25–0,90). En revanche, il ressort que les hémorragies intracérébrales étaient plus nombreuses dans le groupe AVK (OR 1,98 IC 95%: 1,2–3,2) [6].

L’étude «European Atrial Fibrillation Trial» (EAFT) est la seule étude à large échelle de prévention secondaire d’AVC, contrôlée, prospective et randomisée qui a analysé l’efficacité de l’anticoagulation orale en présence d’une FANV. Elle a pu montrer que la warfarine permettait une réduction relative du risque d’AVC de 62% en comparaison avec l’aspirine (p=0,001) et de 67% avec le placebo (p<,001). A noter que le taux de complications hémorragiques était plus élevé dans le groupe de patients traités par AVK (OR 4,6 IC 95%: 1,6–12,9), avec une différence absolue de 2,9 vs. 0,9% par année. Aucun des patients sous AVK cependant n’avait eu une hémorragie intracérébrale [6,7].

Soulignons par ailleurs que l’étude ACTIVE a montré que les AVK étaient plus efficaces que la combinaison aspirine-clopidogrel dans la prévention des AVC en présence d’une FANV [8].

Ainsi, pour les patients présentant une FANV (paroxystique ou chronique), une anticoagulation orale est recommandée en prévention I et II. Elle peut se faire par un AVK (INR optimal de 2,5 avec une fourchette thérapeutique allant de 2,0–3,0, classe I, niveau d’évidence A) ou par un AOD (Tableau 5).

Pour les patients présentant une contre-indication à une anticoagulation orale, que ce soit avec les AVK ou avec les AOD, l’aspirine seule peut être recommandée (classe I, niveau d’évidence A). En effet, à titre d’exemple, la présence de microhémorragies visibles à l’IRM cérébrale suggestives d’une angiopathie amyloide doivent inciter à recommander l’aspirine seule, d’autant plus si le patient a déjà présenté une hémorragie cérébrale avec ou sans anticoagulant. Le choix entre antiplaquettaire et antiocaogulant au long cours repose sur une évaluation globale prenant en compte le terrain et le risque thromboembolique du patient. De nombreux schémas de stratification du risque d’AVC en présence d’une FANV ainsi que du risque hémorragique potentiel du patient ont été développés afin d’orienter l’option thérapeutique préventive du clinicien (Tableaux 6 et 7).

Autres sources cardiaques emboligènes (prévention I et II)

Infarctus aigu du myocarde avec présence d’un thrombus dans le ventricule gauche: Environ un tiers des patients développent un thrombus intracardiaque 15 jours après un infarctus du myocarde. Un AVC peut compliquer cette situation dans environ 10% des cas. Trois études à large échelle ont permis de montrer qu’un traitement initial avec de l’héparine après un infarctus aigu du myocarde (inférieur et antérieur) suivi d’un AVK réduisait la survenue d’embolies cérébrales de 3 â 1% comparé à l’absence d’anticoagulation [9]. Sur cette base, l’anticoagulation avec un AVK peut être recommandée lors d’infarctus antérieur associé à un thrombus dans le ventricule gauche visualisé à l’échographie (classe I, niveau d’évidence B). Il n’y a pas de consensus sur la durée de l’anticoagulation, mais plusieurs études suggèrent que le risque thromboembolique diminue après trois mois.

Cardiomyopathie: Environ 10% des patients avec AVC ont une fraction d’éjection du ventricule gauche de ≤30%. Une étude récente, WARCEF (Warfarin vs. Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction), a évalué si le traitement avec warfarine était supérieur à celui avec de l’aspirine chez des patients ayant une fraction d’éjection du ventricule gauche réduite et qui sont par ailleurs en rythme sinusal [10]. Les principaux critères de jugement étaient la survenue d’un AVC ou d’une hémorragie intracérébrale. L’étude n’a pas montré de différence significative entre les deux groupes. Une réduction du nombre d’AVC était rapportée dans le groupe de patients anticoagulés, cependant le bénéfice était contrebalancé par un nombre important de complications hémorragiques. Une analyse post hoc de cette étude a toutefois permis de montrer que les patients de moins de 60 ans bénéficiaient davantage du traitement anticoagulant et cela indépendamment du risque hémorragique. En revanche pour les patients de ≥ 60 ans, il n’y avait pas de différence entre les deux groupes [11]. Le bénéfice des AVK chez des patients avec antécédents d’AVC/AIT et présentant une fraction d’éjection du ventricule gauche réduite n’est pas démontré (classe IIB, niveau d’évidence B). Selon l’âge du patient (+/– 60 ans), un traitement par AVK (INR entre 2,0–3,0) ou l’aspirine seule (100 mg par jour) doivent être considérés.

Les pathologies valvulaires

1. Maladie rhumatismale mitrale: Une embolisation récidivante peut survenir chez 60% des patients souffrant d’une pathologie valvulaire rhumatismale et ayant déjà présenté un événement embolique préalable. Ces récidives surviennent dans 60–65% des cas durant la première année et surtout durant les six premiers mois [12]. Il n’existe pas d’études randomisées ayant comparé l’anticoagulation à l’antiagrégation chez des patients porteurs d’une pathologie rhumatismale de la valve mitrale. En revanche, de nombreuses études observationnelles ont démontré la réduction du risque d’AVC et d’embolisations systémiques grâce au traitement anticoagulant [13]. Il y a à noter que la plastie de la valve mitrale n’élimine pas le risque thromboembolique et donc n’élimine pas la nécessité d’anticoaguler ces patients à long-terme. Sur cette base, une anticoagulation au long cours peut être recommandées aux patients porteurs d’une maladie rhumatismale mitrale (classe IIa; niveau d’évidence C).

2. Valves prothétiques mécaniques: Tous les patients porteurs de valves cardiaques mécaniques doivent être mis sous AVK. Le risque d’embolisation est plus important lorsque la valve est en position mitrale, qu’il existe une fibrillation auriculaire, une altération de la fraction d’éjection ventriculaire, des troubles de la coagulation et surtout des antécédents d’embolie cérébrale ou systémique. En principe, les valves en position aortique sans facteurs de risque nécessitent une anticoagulation avec INR optimal entre 2 – 3. Si il existe des facteurs de risque associés, l’INR visé doit être entre 2,5 et 3,5. Pour les valves en position mitrale, l’INR doit se situer d’emblée entre 2,5 et 3,5 (classe I, niveau d’évidence B) [14]. L’adjonction d’aspirine à une dose de 100 mg doit être proposée aux patients porteurs d’une valve mécanique et présentant un AVC malgré une anticoagulation efficace (classe IIa, niveau d’évidence B) [15]. Chez les patients ayant une valve cardiaque mécanique et ayant présenté un AVC hémorragique, un INR de 2,5 (entre 2 – 3) peut aussi être recommandé.

3. Valves prothétiques biologiques: Pour les valves biologiques, les recommandations proposent une anticoagulation durant les trois premiers mois, puis l’aspirine seule, à l’exception des patients qui présentent des facteurs de risque. Ceci est aussi valable pour les patients porteurs de valve biologique et qui présentent un AVC sans autre source identifiable. L’intensité de l’INR sera alors le même que pour les valves mécaniques avec un INR entre 2–3 pour la position aortique et 2,5 – 3,5 pour la position mitrale (classe IIb, niveau d’évidence C).

Thromboses veineuses cérébrales

Pathologie spécifique avec indication à l’anticoagulation: Il s’agit d’une affection relativement rare et probablement sous-estimée. Son incidence est chez l’adulte de l’ordre de 3 à 4 / 1’000’000 /an. Elle touche de manière prépondérante les femmes jeunes (75%). Les thrombophilies acquises ou héréditaires sont souvent à l’origine de cette pathologie. Deux études portant sur la thérapie et comparant à un placebo ont été réalisées: l’une avec de l’héparine non-fractionnée et l’autre avec l’héparine de bas poids moléculaire [16,17]. Une meta-analyse de ces deux études a permis de montrer que l’anticoagulation était associée à un risque relatif de décès de 0,33 (IC 95%: 0,08 – 1,21) et de décès et de dépendance de 0,46 (IC 95%: 0,16 – 1,31) [18].

Le traitement de choix des thromboses veineuses cérébrales est l’anticoagulation, soit par héparine fractionnée (avec bolus de 5000U) ou alors de préférences avec de héparine de bas poids moléculaire. Ce traitement doit être introduit le plus rapidement possible, même en présence d’un infarctus veineux avec composante hémorragique.

Il n’existe pas d’étude randomisée concernant la durée de l’antiocoagulation (classe Iia, niveau d’évide B). Une durée de 3 à 6 mois est en général recommandée en l’absence d’une anomalie de la coagulation qui peut nécessiter alors une anticoagulation plus longue (classe IIa, niveau d’évidence C).

Anticoagulation lors de la phase aigue de l’AVC

Aucune étude n’a permis de démontrer qu’un début précoce du traitement anticoagulant, que ce soit avec de l’héparine non fractionnée ou avec de l’héparine de bas poids moléculaire, était associé à un meilleur pronostic des patients. Une récente revue incluant cinq grandes études portant sur l’utilisation d’un anticoagulant dans la phase aigue (durant les premiers 14 jours), illustre bien que les patients avec un âge plus avancé, un déficit plus sévère et une fibrillation auriculaire ont certes un risque plus élevé d’événements ischémiques mais aussi d’événements hémorragiques [19]. Dans cette revue, aucun paramètre ne permettait de prédire la survenue de l’une ou l’autre des complications. Il est dès lors tout à fait licite, même en présence d’un AVC d’origine clairement cardio-embolique, de commencer avec de l’aspirine, puis de passer dans un deuxième à une anticoagulation en tenant en compte de la taille de la lésion. En pratique, il est recommandé d’attendre cinq à sept jours en cas d’AVC de taille modérée (lésion inférieure au tiers du territoire de la cérébrale moyenne) et dix à quatorze jours en cas d’AVC important (lésion équivalente au tiers du territoire de la cérébrale moyenne ou plus). En cas d’AIT ou d’AVC mineur (lésion de moins de 20 mm à l’IRM) une anticoagulation peut être instaurée de manière immédiate.

Arrêt transitoire de l’anticoagulation avant une chirurgie

Les patients avec FA et un antécédent d’AVC/AIT sont à risque de récidiver en cas d’interruption transitoire du traitement (par exemple dans le contexte d’une chirurgie élective). Un relais avec une héparine de bas poids moléculaire à des doses thérapeutiques est préconisé dans cette situation avec une reprise des AVK le plus rapidement possible après l’intervention. Pour les patients sous AOD, il est recommandé de tenir compte du risque hémorragique de l’intervention en question. Si le risque est jugé faible, l’arrêt de l’AOD peut se faire 24 h avant: le patient ne prend pas le comprimé la veille au soir, puis le reprend 24h après le geste. Si l’intervention est jugée à risque hémorragique modéré ou important, l’AOD devrait être arrêté cinq jours avant, avec un relais d’une héparine de bas poids moléculaire. Après l’intervention, il y aura également un relais avec une héparine de bas poids moléculaire à dose préventive ou curative selon le risque hémorragique estimé.

Dr méd. Roman Sztajzel

Références:

- White HD, et al.: Arch Intern Med 2007; 167: 239–245.

- Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, ARISTOTLE Committees and Investigators: N Engl J Med 2011 Sep 15; 365(11): 981–992.

- Wallentin L, et al.: Lancet 2010 Sep 18; 376(9745): 975–983.

- Patel MR, et al.: N Engl J Med 2011 Sep 8; 365(10): 883–891.

- Cove CL, Haylek EM: Am Heart Assoc 2013 Oct 23; 2(5): 1–12.

- Aguilar MI, Hart R, Pearce LA: Cochrane Database Syst Rev 2007 Jul 18; (3): CD006186. Review.

- Saxena R, Koudstaal P: Cochrane Database Syst Rev 2004 Oct 18; (4): CD000187.

- Healey JS, et al.: Stroke 2008 May; 39(5): 1482–1486.

- Natarajan D, Hotchandani RK, Nigam PD: Int J Cardiol 1988; 20: 201–207.

- Homma S, et al: N Engl J Med 2012 May 17; 366(20): 1859–1869.

- Homma S, et al.: Circ Heart Fail 2013; 6:(5)988–997.

- Carter AB: Lancet 1965; 2: 514–519.

- Bonow RO, et al.: J Am Coll Cardiol 1998; 32: 1486–1588.

- Mok CK, et al.: Circulation 1985; 72: 1059–1063.

- Turpie AGG, et al.: N Engl J Med 1993; 329: 524–529.

- Einhaupl KM, et al.: Lancet 1991; 338: 597–600.

- de Bruijn SF, Stam J: Stroke 1999; 30: 484–488.

- Stam J, De Bruijn SF, DeVeber G: Cochrane Database Syst Rev 2002; (4): CD002005.

- Whiteley WN, et al.: Lancet Neurol 2013 Jun; 12(6): 539–545.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2014; 12(4): 22–27