Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Le syndrome coronarien aigu se manifeste différemment chez les femmes que chez les hommes. La reconnaissance précoce des symptômes est essentielle. La physiologie et la pathophysiologie cardiovasculaires chez les femmes évoluent au fil des étapes de la vie. Certaines entités cardiovasculaires sont exclusivement, voire plus fréquemment, observées chez les femmes.

Au cours des deux dernières décennies, la mortalité cardiovasculaire a pu être réduite d’environ 30% grâce aux progrès réalisés dans le traitement aigu de l’infarctus du myocarde, à l’amélioration des médicaments et des dispositifs et au développement de la prévention primaire. Ce succès n’a malheureusement pas été observé dans la même mesure dans le groupe d’âge des femmes de 35 à 50 ans. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde, y compris en Suisse. Notamment parce que le risque de maladie cardiovasculaire est souvent sous-estimé chez les femmes. Il est communément admis que les femmes sont moins susceptibles de souffrir de maladies cardiovasculaires ou de mourir d’un événement cardiovasculaire. La réalité est tout autre : selon les statistiques sur les causes de décès de l’OFSP, 35% des femmes sont décédées en Suisse en 2014 d’une maladie cardiovasculaire, contre 31% des hommes.

Cet article de synthèse traite de l’éventail des maladies cardiaques chez les femmes, en mettant l’accent sur la maladie coronarienne, les différences entre les facteurs de risque cardiovasculaires selon le sexe, les maladies spécifiques aux femmes telles que la dissection coronaire, la cardiomyopathie gravidique ou le syndrome de Tako-Tsubo, ainsi que les particularités des causes et du traitement de l’hypertension artérielle chez les femmes. En outre, l’article est consacré à la prise en charge des maladies cardiaques chez les femmes en âge de procréer.

Physiopathologie de la maladie coronarienne et de l’ischémie myocardique – qu’est-ce qui est différent chez les femmes ?

Chez les femmes, la maladie coronarienne ne se manifeste pas seulement par une athérosclérose avec obstruction des vaisseaux coronaires épicardiques. Sur le plan pathogénique, les modifications microvasculaires, la dysfonction endothéliale, la dissection coronaire et la cardiomyopathie induite par le stress (Tako-Tsubo) jouent un rôle important [1–5].

Dans environ deux tiers des examens coronariens, aucune obstruction des coronaires ne peut être détectée malgré la présence de symptômes d’ischémie et de marqueurs objectifs (en laboratoire, de défauts de perfusion à l’IRM cardiaque ou d’une ischémie à l’échocardiographie de stress). Des modifications microvasculaires en sont souvent responsables ; et ce sont souvent les petits vaisseaux coronaires, c’est-à-dire les artérioles, qui sont touchés. Ces derniers ne sont que partiellement accessibles à une intervention coronarienne.

Contrairement aux hommes, les vaisseaux coronaires des femmes sont plus fragiles et de plus petit calibre. Les hormones jouent également un rôle : les œstrogènes ont un effet protecteur sur les cellules endothéliales, de sorte qu’une maladie coronarienne sténosante significative des gros vaisseaux épicardiques est moins fréquente pendant la période précédant la ménopause que chez les hommes du même âge [6–8].

Les mécanismes pathologiques prédominants d’une occlusion thrombotique d’une artère coronaire à l’origine d’un infarctus aigu du myocarde sont d’une part la rupture aiguë de la plaque et d’autre part les érosions de la plaque. Une lésion endothéliale entraîne l’activation de la coagulation et la formation d’un thrombus occlusif. Les données autopsiques des dernières décennies indiquent que l’érosion de la plaque est la principale cause d’infarctus aigu du myocarde, en particulier chez les femmes jeunes, et non la rupture de la plaque comme chez les hommes [9]. Les micro-embolisations de matériel thrombotique sont donc plus fréquentes chez les femmes, ce qui peut conduire à des nécroses focales dans le myocarde [10,11].

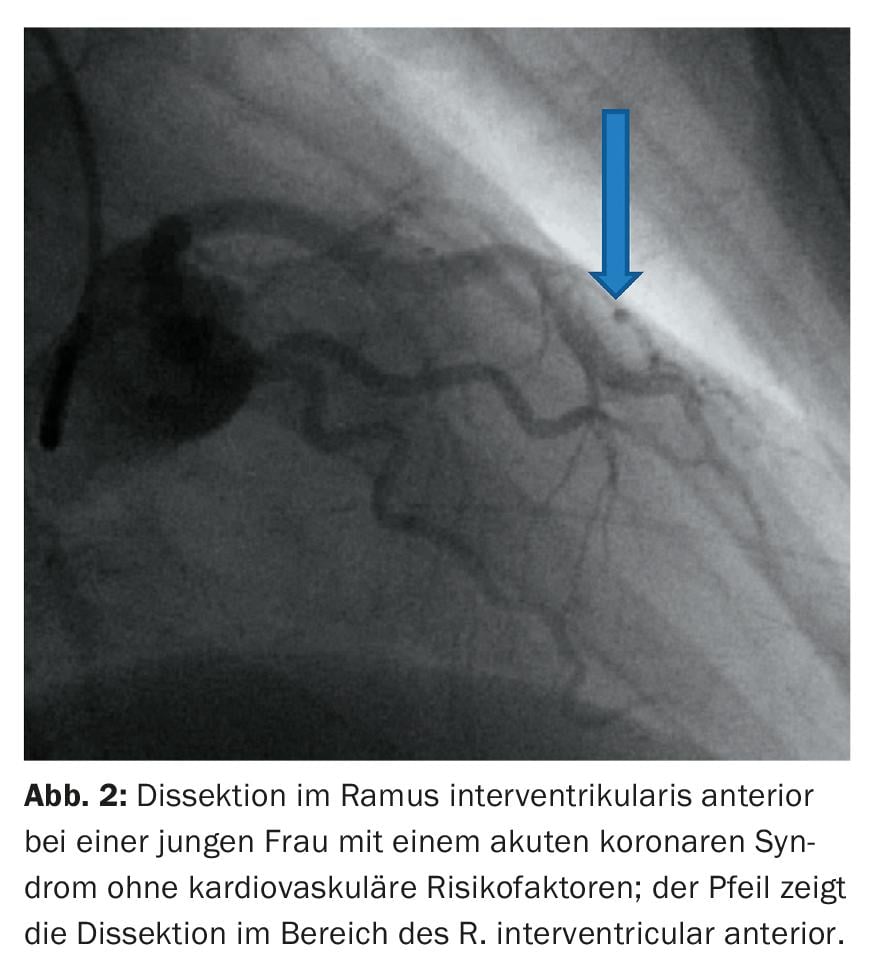

La dissection coronaire spontanée est un diagnostic différentiel rare mais important de l’infarctus aigu du myocarde, en particulier chez les jeunes femmes sans profil de risque cardiovasculaire [11]. Il existe un risque accru dans la période péri- et post-partum, notamment en relation avec les maladies des tissus conjonctifs et les vascularites.

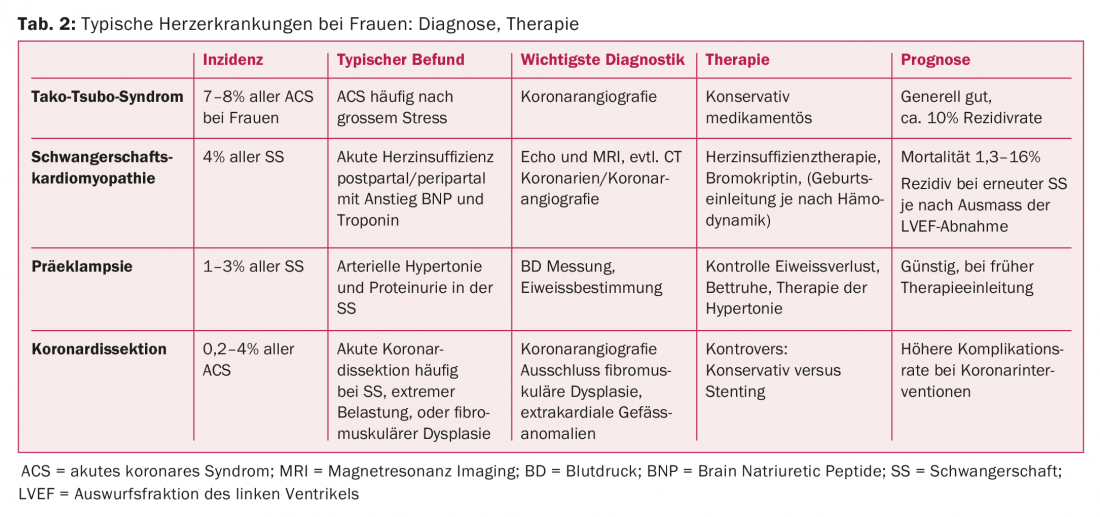

La cardiomyopathie induite par le stress (“syndrome de Tako-Tsubo”) a été décrite pour la première fois au Japon dans les années 1990. Elle se caractérise par une dysfonction systolique et diastolique transitoire du ventricule gauche (typiquement avec akinésie de l’apex avec manchette basale hypercontractile) alors que les coronaires sont souvent normales ou peu modifiées à l’angiographie. Les femmes ménopausées sont les principales victimes de cette pathologie, qui est de bon pronostic. Les déclencheurs possibles sont typiquement des événements stressants émotionnels ou physiques.

Présentation clinique

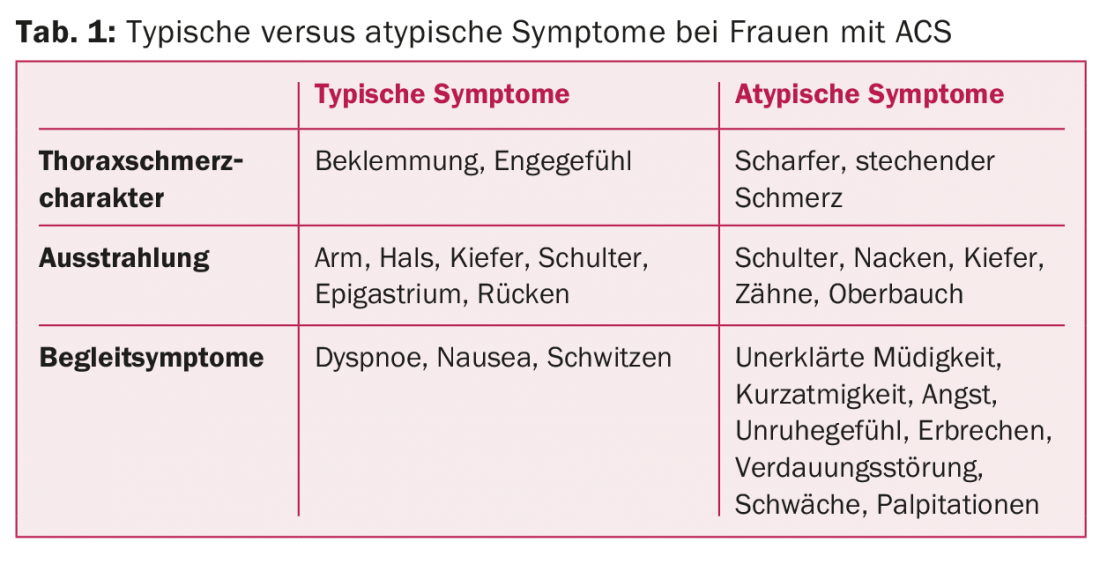

Il existe des différences évidentes entre les sexes dans les manifestations cliniques du syndrome coronarien aigu (SCA). Jusqu’à un tiers des patientes présentent souvent des symptômes atypiques (tab. 1) [13].

Les symptômes cliniques atypiques ont des conséquences sur le triage correct et le diagnostic précoce (ECG, laboratoire) d’un SCA ainsi que sur la mise en place d’un traitement adéquat.

Cette présentation clinique différente explique en partie le retard dans la mise en place d’un traitement adéquat. Il est bien documenté qu’une perte de temps avant la revascularisation coronarienne interventionnelle entraîne un moins bon résultat en termes de morbidité et de mortalité [14].

Traitement de la maladie coronarienne

L’angioplastie coronaire percutanée est le traitement de choix des lésions nécessitant une revascularisation pour les deux sexes. Les données du registre AMIS Plus (registre national des sociétés suisses de cardiologie, de médecine interne et de médecine intensive) montrent que dès que le diagnostic d’infarctus aigu du myocarde a été posé, les femmes ont reçu le même traitement fondé sur des données probantes que les hommes. Dans l’ensemble, la mortalité a pu être réduite de 50% au cours des 15 dernières années, en particulier pour les infarctus du myocarde par élévation, grâce au traitement rapide de reperfusion.

Le moins bon pronostic chez les femmes ayant subi un infarctus du myocarde peut toutefois s’expliquer à la fois par un retard significatif de présentation à l’hôpital, avec une mise en place du traitement et une revascularisation plus tardives en conséquence, et par un état clinique plus souvent mauvais à l’admission ou avant la mise en place du traitement. Les femmes attendent trop longtemps avant d’appeler une ambulance.

Les femmes sont également plus susceptibles de subir un effet indésirable du médicament que les hommes, en raison de différences de poids corporel, de volume de distribution, de mécanismes de dégradation différents et de polymorphismes génétiques.

Chez les femmes atteintes de cardiopathie, l’observance médicamenteuse est encore plus faible que chez les hommes : après un an, 59% des patientes atteintes de coronaropathie prennent encore des statines (contre 82% chez les hommes), 53% des bêtabloquants en cas d’insuffisance cardiaque (contre 60%) et 54% des inhibiteurs de l’ECA (contre 60%) [15]. Les statines sont au moins aussi efficaces pour la prévention secondaire des maladies coronariennes chez les femmes que chez les hommes [16].

L’aspirine est utilisée en prévention secondaire des maladies coronariennes. Cependant, l’utilisation, ou le bénéfice, en prévention primaire est encore plus controversé chez les femmes que chez les hommes [17].

Les données du Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) indiquent également un risque d’hémorragie nettement plus élevé, supérieur à 43%, pendant l’hospitalisation pour un SCA. Les hémorragies sont principalement fémorales au niveau du site de ponction, y compris en cas d’administration de doses élevées d’antiagrégants plaquettaires [18]. L’accès radial est donc probablement l’accès le plus sûr pour réduire les complications hémorragiques graves, du moins en ce qui concerne le syndrome coronarien aigu.

Réhabilitation pour les maladies cardiaques

Les femmes sont moins souvent inscrites à la rééducation. Le bénéfice durable d’une réadaptation spécifiquement cardiaque est également valable pour les femmes, en particulier pour les patientes présentant un profil de risque prononcé, conformément à toutes les directives internationales [19]. Souvent, une surcharge familiale et des situations de stress psychosocial particulières jouent un rôle, raison pour laquelle la participation à une rééducation n’est pas possible.

Les syndromes dépressifs sont significativement plus fréquents chez les femmes que chez les hommes et nécessitent des soins spécifiques.

Facteurs de risque cardiovasculaire

Le profil de risque est différent pour les deux sexes. Les femmes sont en moyenne 8 à 10 ans plus âgées que les hommes lors de la manifestation d’une maladie coronarienne. Les femmes présentent plus souvent de multiples facteurs de risque.

Les facteurs de risque connus sont les mêmes pour les deux sexes, sauf que la susceptibilité est très probablement plus grande chez les femmes. Le tabagisme, le diabète sucré de type 2 et l’obésité sont de puissants facteurs de risque chez les femmes [20–22].

L’association d’un infarctus aigu du myocarde avec une hypertension artérielle est également plus forte chez les femmes que chez les hommes [23].

Il n’y a pas de différence significative entre les sexes en ce qui concerne les dyslipidémies.

Ménopause – le dilemme avec les hormones

En particulier, le risque cardiovasculaire augmente plus rapidement après la ménopause.

L’augmentation du risque cardiovasculaire chez les femmes ménopausées ne s’explique pas uniquement par un taux d’œstrogènes plus bas.

L’effet complexe de la substitution œstrogénique en relation avec l’augmentation du risque cardiovasculaire après la ménopause, n’est pas totalement élucidé. L’effet cardioprotecteur des œstrogènes endogènes ne peut pas être apporté par une substitution hormonale exogène à la ménopause [24,25].

Grossesse et hypertension artérielle

La pré-éclampsie, définie comme une hypertension artérielle induite par la grossesse accompagnée d’une protéinurie, survient dans 1 à 2 % des grossesses (tableau 2). Les données actuelles indiquent un risque cardiovasculaire deux fois plus élevé. Le risque de développer ultérieurement une hypertension artérielle ou un diabète sucré est multiplié respectivement par deux et par trois [26,27]. Les femmes présentant un état de pré-éclampsie doivent impérativement faire l’objet d’une évaluation du risque cardiovasculaire six mois après l’accouchement.

L’hypertension artérielle induite par la grossesse concerne environ 15% des grossesses et n’est donc pas si rare dans la pratique quotidienne. Le risque cardiovasculaire est également augmenté, mais de manière moins prononcée qu’après une pré-éclampsie. Le diagnostic d’hypertension artérielle est également beaucoup plus fréquent au cours de l’évolution ; le risque de développer un diabète sucré est également probablement plus élevé, bien que les preuves ne soient pas bien établies dans ce domaine. Il en résulte la recommandation de dépister régulièrement ces patientes par la suite. [28].

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) touche environ 5% des femmes en âge de procréer. Ces femmes ont très probablement un risque accru de développer une hypertension artérielle, mais les données disponibles à ce sujet sont contradictoires. Il existe cependant un lien avéré avec l’apparition d’un diabète sucré, ce qui justifie certainement un dépistage régulier de ces femmes [28].

Cardiomyopathie de la grossesse

La cardiomyopathie gravidique (tableau 2) survient dans environ 1 cas sur 2000 naissances, et plus fréquemment chez les patientes souffrant d’hypertension artérielle, de prééclampsie et d’âge avancé. Il s’agit d’une insuffisance cardiaque aiguë potentiellement mortelle, qui survient souvent au cours de la première semaine suivant l’accouchement et qui ne présente aucun signe antérieur de maladie cardiaque. Le diagnostic est établi sur la base de trois critères : Détection par échocardiographie d’une diminution de la fonction de pompage du ventricule gauche de <45%, développement d’une insuffisance cardiaque au cours du dernier mois de grossesse ou dans les quelques mois qui suivent l’accouchement, et absence d’autre cause d’insuffisance cardiaque. Il semble y avoir un lien avec le taux de prolactine, ce qui explique que l’administration de bromocriptine joue un certain rôle. L’étiologie exacte de la cardiomyopathie gravidique reste incertaine ; cependant, un travail récent a montré que la cardiomyopathie gravidique peut présenter les mêmes altérations génétiques que la cardiomyopathie dilatée [29]. Il est important de poser un diagnostic et de déclencher l’accouchement en fonction de l’état hémodynamique. Environ la moitié des femmes atteintes de cardiomyopathie du péripartum se rétablissent dans les six mois suivant l’accouchement. Après l’accouchement, un traitement de l’insuffisance cardiaque doit être mis en place. On ne sait pas encore si l’allaitement retarde ou favorise la régression des modifications cardiaques ; des études sont en cours à ce sujet.

Il n’existe pas de consensus général sur le risque de récurrence pour les grossesses futures. Le risque de récidive après récupération complète de la FEVG est d’environ 20%. Un suivi et des conseils personnalisés sont indiqués pour ces patientes à haut risque [30,31].

Hypertension artérielle

L’hypertension artérielle est un problème courant dans la pratique clinique quotidienne. La fréquence augmente avec l’âge, et même plus chez les femmes que chez les hommes. L’hypertension artérielle reste l’un des facteurs de risque les plus fréquents de morbidité et de mortalité cardiovasculaires pour les deux sexes [32].

Le traitement de la pression artérielle améliore le risque cardiovasculaire. Certes, les femmes sont généralement sous-représentées dans les études randomisées disponibles. Les analyses de sous-groupes montrent que les deux sexes bénéficient de la même manière d’une réduction optimale de la pression artérielle.

Les femmes obèses ont un risque 4 à 6 fois plus élevé de développer une hypertension artérielle par rapport aux femmes de poids normal [33]. Les contraceptifs oraux peuvent également entraîner une augmentation de la pression artérielle. Cependant, avec la nouvelle génération de contraceptifs combinés, les doses d’œstrogènes et de progestatifs sont beaucoup plus faibles, ce qui n’entraîne qu’un faible risque d’augmentation significative de la pression artérielle. L’association entre la prise de contraceptifs et l’augmentation du risque d’infarctus du myocarde n’a pas été confirmée.

Chez les femmes qui ont déjà reçu un diagnostic d’hypertension artérielle, un suivi attentif et un traitement optimal doivent être mis en place, tout comme chez les hommes.

Les maladies auto-immunes : un facteur de risque cardiaque sous-estimé

La polyarthrite rhumatoïde (PR) et le lupus érythémateux disséminé (LED) sont plus fréquents chez les femmes. L’état inflammatoire chronique accélère l’athérogenèse, ce qui entraîne une augmentation de la mortalité cardiovasculaire chez les patientes atteintes de PR et de LED [34].

Le score de risque de Framingham sous-estime substantiellement le risque cardiovasculaire chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, tant chez les hommes que chez les femmes. Sur la base de ce constat, la société savante (EULAR) a proposé un coefficient multiplicateur simple de 1,8 pour commencer plus tôt une prophylaxie primaire.

Il est proposé d’effectuer un dépistage cardiaque annuel chez les patients atteints de ces maladies auto-immunes en raison du risque cardiovasculaire élevé et de l’activité inflammatoire importante de la maladie. Sinon, un dépistage sera effectué tous les deux ou trois ans [35].

Syndrome de Tako-Tsubo

Le syndrome de Tako-Tsubo est une cardiomyopathie de stress (“syndrome du cœur brisé”) décrite pour la première fois dans les années 1990 au Japon, où la libération de catécholamines, les spasmes et le dysfonctionnement microvasculaire sont supposés entraîner un tableau clinique d’infarctus aigu du myocarde, malgré des vaisseaux épicardiques ouverts (tableau 2). Les femmes post-ménopausées sont principalement concernées [36]. Les déclencheurs peuvent être un décès ou une maladie grave dans la famille, une dispute, une conférence, un stress physique, une maladie grave, la cocaïne et l’anesthésie [37].

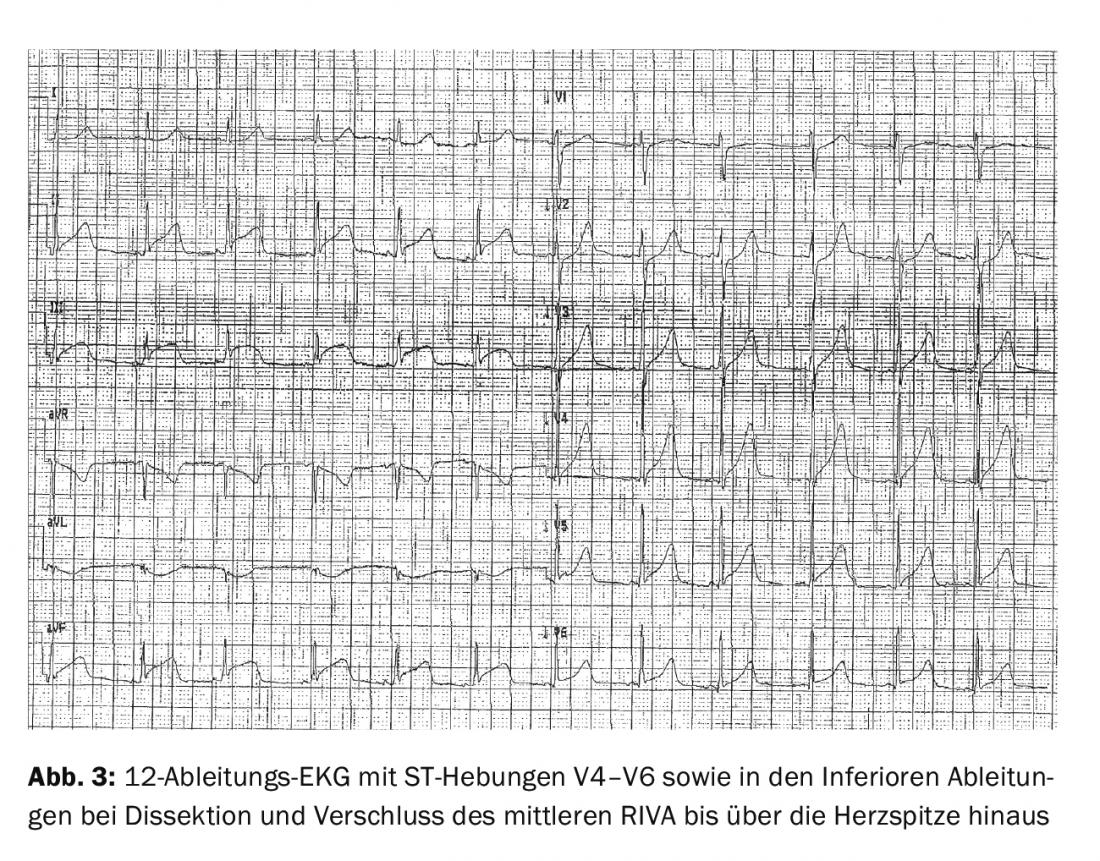

Jusqu’à 7,5% des femmes présentent un syndrome de Tako-Tsubo comme cause d’un syndrome coronarien aigu. Un exemple d’image typique dans le laevogramme en angiographie coronaire est présenté dans la figure 1. Le risque de récidive est d’environ 2% par an. Ce syndrome d’insuffisance cardiaque aiguë a une morbidité et une mortalité substantielles. La question de savoir quel est le meilleur traitement dans ce cas reste ouverte [38].

Dissections coronariennes

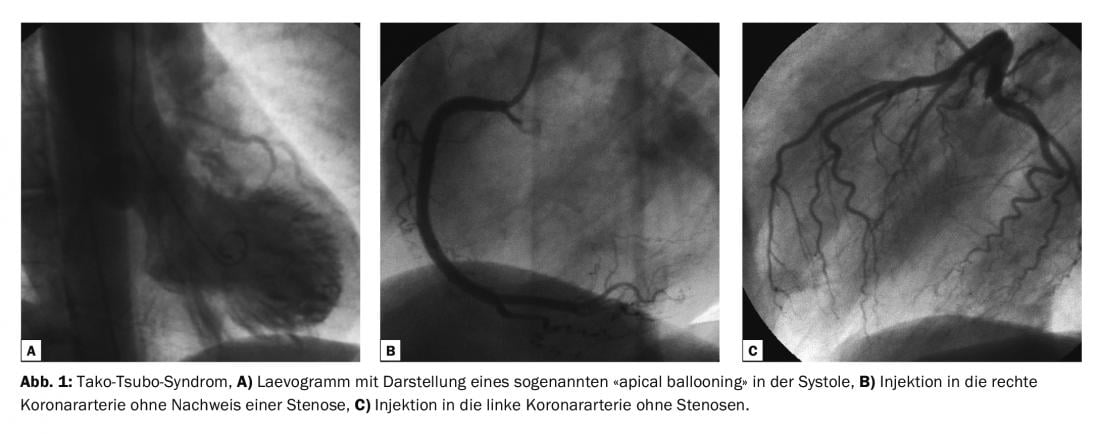

Les dissections coronariennes spontanées sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes. Les dissections coronariennes sont plus fréquentes après un stress physique ou psychologique extrême et pendant la grossesse ou le péripartum (tableau 2). Elle peut également toucher plusieurs vaisseaux, mais le plus souvent la région RIVA. Les figures 2 et 3 montrent l’exemple d’une jeune femme souffrant d’un syndrome coronarien aigu avec ischémie transmurale dans la région RIVA ; la cause était une dissection coronarienne. Le risque de récidive peut atteindre 29% [39]. Les causes possibles incluent principalement une dysplasie fibromusculaire, rarement une faiblesse congénitale du tissu conjonctif comme le syndrome d’Ehlers-Danlos ou de Marfan peut être responsable [40]; une angiographie coronaire est recommandée. La question de savoir si la dissection doit être traitée de manière conservatrice ou par dilatation et pose de stent reste controversée.

Résumé

Lorsque nous traitons les femmes atteintes de maladies cardiaques au quotidien, nous devons être conscients de la limitation suivante : Notre pratique clinique et les directives actuelles en matière de prévention, de diagnostic et de traitement se réfèrent à des études randomisées portant sur un petit nombre de femmes par rapport à une population de patients majoritairement masculine. Néanmoins, grâce aux études de genre, nous avons acquis une meilleure compréhension de la manière dont les femmes souffrant de SCA, de coronaropathie et d’hypertension doivent être traitées de manière optimale.

La santé cardiovasculaire des femmes dépend de plusieurs facteurs liés au sexe. Les influences hormonales ainsi que les facteurs liés à la grossesse et les maladies auto-immunes peuvent augmenter le risque cardiovasculaire.

Certaines maladies comme le syndrome de Tako-Tsubo, la dissection coronaire ou la cardiomyopathie gravidique sont des maladies spécifiques aux femmes, dont la présentation, l’évaluation et le traitement particuliers sont importants.

L’identification de ces facteurs de risque spécifiques au sexe est essentielle pour la mise en place d’un traitement adéquat. En tenant compte des points mentionnés ci-dessus, les femmes souffrant de maladies cardiaques peuvent être évaluées, examinées et traitées de manière optimale.

Littérature :

- Bairey Merz CN, et al : WISE Investigators. Insights from the NHLBI-sponsored Women’s Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) Study, part II : gender differences in presentation, diagnosis, and outcome with regard to gender-based pathophysiology of atherosclerosis and macrovascular and microvascular coronary disease. J Am Coll Cardiol 2006 ; 47(suppl) : S21-S29. doi : 10.1016/j.jacc.2004.12.084.

- Basso C, et al : Dissection spontanée de l’artère coronaire : une cause négligée d’ischémie myocardique aiguë et de mort subite. Heart 1996 ; 75 : 451-454.

- DeMaio SJ Jr, et al : Evolution clinique et pronostic à long terme de la dissection spontanée de l’artère coronaire. Am J Cardiol 1989 ; 64 : 471-474.

- Thompson EA, et al : Différences entre les sexes et prédicteurs de mortalité dans la dissection spontanée de l’artère coronaire : une revue des cas rapportés. J Invasive Cardiol 2005 ; 17 : 59-61.

- Selzer A, et al : Syndrome clinique d’angine de poitrine variante avec artériographie coronaire normale. N Engl J Med 1976 ; 295 : 1343-1347.

- Shaw LJ, et al : Les femmes et la maladie cardiaque ischémique : l’évolution des connaissances. J Am Coll Cardiol 2009 ; 54 : 1561-1575.

- Shaw JL, et al. : Insights from the nhlbisponsored women’s ischemia syndrome evaluation study : Part i : Gender differences in traditional and novel risk factors, symptom evaluation, and gender-optimized diagnostic strategies. J Am Coll Cardiol 2006 ; 47 : S4-20.

- Lidegaard O, et al. : Accident thrombotique et infarctus du myocarde avec contraception hormonale. N Engl J Med 2012 ; 14 : 366 : 2257-2266.

- Farb A1, et al : Erosion de la plaque coronaire sans rupture dans un noyau lipidique. Une cause fréquente de thrombose coronaire dans la mort coronaire subite. Circulation 1996 ; 93(7) : 1354-1363.

- Virmani R, et al : Lessons from sudden coronary death : a comprehensive morphological classification scheme for atherosclerotic lesions. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000 ; 20 : 1262-1275.

- Virmani R, et al : Pathologie de la plaque vulnérable. J Am Coll Cardiol 2006 ; 47(suppl) : C13-C18. doi : 10.1016/j. jacc.2005.10.065.

- Vrints CJ : Dissection spontanée d’une artère coronaire. Heart 2010 ; 96 : 801-808.

- Khan NA, et al. : Équipe GENESIS PRAXY. Différences sexuelles dans la présentation des symptômes du syndrome coronarien aigu chez les jeunes patients. JAMA Intern Med 2013 ; 173 : 1863-1871.

- Ting HH, et al : Factors associated with longer time from symptom onset to hospital presentation for patients with ST-elevation myocardial infarction. Arch Intern Med 2008 ; 168 : 959-968.

- Manteuffel M, et al : Influence du sexe et du genre du patient sur l’utilisation des médicaments, l’observance et l’alignement des prescriptions sur les lignes directrices. J Womens Health (Larchmt) 2014 ; 23(2) : 112-119.

- Le groupe d’étude scandinave sur la survie à la simvastatine. Essai randomisé de réduction du cholestérol chez 4444 patients atteints de coronaropathie : l’étude scandinave de survie à la simvastatine (4S). Lancet 1994 ; 344 : 1383-1389.

- Ridker PM, et al : A Randomized Trial of Low-Dose Aspirin in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Women. N Engl J Med 2005 ; 352 : 1293-1304.

- Moscucci M, et al : Predictors of major bleeding in acute coronary syndromes : the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Eur Heart J 2003 ; 24 : 1815-1823.

- Piepoli MF, et al. : Section de réadaptation cardiaque de l’Association européenne de prévention et de réadaptation cardiovasculaires. Secondary prevention through cardiac rehabilitation : from knowledge to implementation : a position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010 ; 17 : 1-17.

- Njølstad I, et al : Smoking, serum lipids, blood pressure, and sex differences in myocardial infarction : a 12-year follow- up of the Finnmark Study. Circulation 1996 ; 93 : 450-456.

- Kawachi I, et al : L’arrêt du tabac en relation avec le taux de mortalité total chez les femmes : une étude de cohorte prospective. Ann Intern Med 1993 ; 119 : 992-1000.

- Willett WC, et al : Relative and absolute excess risks of coronary heart disease among women who smoke cigarettes. N Engl J Med 1987 ; 317 : 1303-1309.

- Yusuf S, et al : Effet de facteurs de risque potentiellement modifiables associés à l’infarctus du myocarde dans 52 pays (l’étude INTERHEART) : étude cas-témoins. Lancet 2004 ; 364 : 937-952.

- Hulley S, et al : Essai randomisé d’œstrogènes plus progestin pour la prévention secondaire des maladies coronariennes chez les femmes ménopausées. Heart and estrogen/progestin replacement study (hers) research group. JAMA 1998 ; 280 : 605-613.

- Grady D, et al : Résultats des maladies cardiovasculaires au cours de 6,8 années d’hormonothérapie : suivi de l’étude sur le remplacement des œstrogènes et des progestatifs (HERS II). JAMA 2002 ; 288 : 49-57.

- Engeland A, et al : Risk of diabetes after gestational diabetes and preeclampsia. A registry-based study of 230,000 women in Norway. Eur J Epidemiol 2011 ; 26 : 157-163.

- Lykke JA, et al : Hypertensiveregnancy disorders and subsequent cardiovascular morbidity and type 2 diabetes mellitus in the mother. Hypertension 2009 ; 53 : 944-951.

- European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice European Heart Journal 2016 ; 37 : 2315-2381.

- Ware JS, et al. : Investigateurs IMAC-2 et IPAC. Prédisposition génétique partagée dans les cardiomyopathies péripartum et dilatées. N Engl J Med 2016 ; 374(3) : 233-241.

- Arany Z, et al : Cardiomyopathie du péripartum Circulation 2016 ; 133(14) : 1397-1409.

- Pearson GD, et al : Peripartum Cardiomyopathy : National Heart Lung, and Blood Institute and Office of Rare Diseases. JAMA 2000 ; 283:1183-1188.

- Weyer GW, et al : Hypertension in Women, Evaluation and Management. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America 2016 ; 43(2) : 287-306.

- Bateman BT, et al : Hypertension chez les femmes en âge de procréer aux États-Unis : NHANES 1999-2008. PLoS One 2012 ; 7 : e36171.

- Crowson CS, et al : Usefulness of risk scores to estimate the risk of cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis. Am J Cardiol 2012 ; 110 : 420-424. 42430X Kyuma M, et al : Effect of intravenous propranolol on left ventricular apical ballooning without coronary artery stenosis (ampulla cardiomyopathy) : three cases. Circ J 2002 ; 66 : 1181-1184.

- Peters MJ, et al : EULAR evidence-based recommendations for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2010 ; 69 : 325-331.

- Brenner R, et al : Caractéristiques cliniques, hormones sexuelles et suivi à long terme chez les femmes suisses post-ménopausées présentant une cardiomyopathie de Takotsubo. Clin Cardiol 2012 ; 35(6) : 340-347.

- Akashi YJ, et al : Takotsubo cardiomyopathy : a new form of acute, reversible heart failure. Circulation 2008 ; 118 : 2754-2762.

- Templin C, et al : Caractéristiques cliniques et résultats de la cardiomyopathie de Takotsubo (stress). N Engl J Med 2015 ; 373(10) : 929-938.

- Tweet MS, et al : Caractéristiques cliniques, prise en charge et pronostic de la dissection spontanée des artères coronaires. Circulation 2012 ; 126 : 579-588.

- Henkin S, et al : Dissection spontanée de l’artère coronaire et son association avec les troubles héréditaires du tissu conjonctif. Heart 2016 ; 102(11) : 876-881.

CARDIOVASC 2016 ; 15(6) : 16-23