La plupart des grossesses en cas d’épilepsie se déroulent sans problème, mais il convient d’anticiper les problèmes spécifiques à l’épilepsie et de les traiter conjointement entre le médecin et la patiente dans le cadre d’une “gestion” ciblée de la grossesse. Le présent aperçu aborde ces problèmes avant et pendant la grossesse, à la naissance et en post-partum.

La présence d’une épilepsie ne doit pas être l’occasion de renoncer à avoir ses propres enfants malgré le désir d’en avoir. La plupart des grossesses chez les épileptiques se déroulent sans problème et la plupart des enfants de mères (et de pères) épileptiques naissent en bonne santé et se développent conformément aux attentes. Toutefois, en cas de désir d’enfant et de grossesse, il faut très certainement anticiper les problèmes spécifiques à l’épilepsie, qui peuvent être traités conjointement par le médecin et la patiente dans le cadre d’une “gestion” ciblée de la grossesse. Le présent aperçu d’orientation aborde ces problèmes de manière chronologique : quels sont les aspects à prendre en compte avant la grossesse, pendant la grossesse, à la naissance et en post-partum ? L’accent est mis sur la constellation de la mère (potentielle) épileptique et de l’enfant, et non sur les aspects épileptiques du désir d’enfant chez l’homme, et donc pas chez le père (potentiel). Certes, la fertilité de l’homme peut également être affectée par l’épilepsie et les médicaments [1], et l’épilepsie paternelle peut également augmenter légèrement le risque d’épilepsie chez l’enfant [2]. Mais pendant la grossesse, l’enfant est exclusivement exposé aux médicaments et aux crises maternels, et c’est la mère, et non le père de l’enfant, qui doit expérimenter dans sa propre chair les interactions entre l’épilepsie et la grossesse.

Fertilité

L’épilepsie et, en plus, la médication anticonvulsive peuvent réduire la fertilité féminine de 15 à 30 % par différents mécanismes [1]. Les femmes atteintes d’épilepsie qui souhaitent manifestement avoir un enfant et qui ne présentent pas de troubles de la fertilité connus à l’avance ne connaissent toutefois pas de retard de grossesse par rapport aux femmes en bonne santé [3]. Dans la plupart des cas, une grossesse peut être obtenue conformément aux souhaits des épileptiques.

Risques pour la santé maternelle

Les femmes épileptiques présentent des risques légèrement plus élevés d’avortements spontanés, d’hémorragies pré- et post-partum, d’hypertension artérielle et d’accouchement avant 37 semaines de grossesse par rapport aux femmes non épileptiques [4]. Les femmes épileptiques traitées par des médicaments ont montré un risque légèrement plus élevé d’hémorragie postnatale par rapport aux femmes souffrant d’épilepsie non traitée [4]. Dans une étude de synthèse plus ancienne, les données disponibles n’ont pas permis de mettre en évidence un risque accru d’hypertension gravidique, de prééclampsie, d’avortements spontanés, de décès périnatal de l’enfant ou d’état de mal épileptique de la mère [5], mais au moins dans une autre étude isolée [6], on a constaté une augmentation de l’incidence du diabète gestationnel.

Risque d’hérédité

Avant une grossesse, on aimerait évaluer le risque de survenue d’une épilepsie chez l’enfant. Les maladies monogéniques rares associées à l’épilepsie devraient faire l’objet d’une consultation spéciale en génétique humaine, compte tenu du risque d’hérédité parfois assez élevé [7]. Pour les autres épilepsies, le risque d’hérédité est relativement faible. Au total, environ 4 à 5 % des enfants de femmes épileptiques développent également une épilepsie [8]. Dans le cas des épilepsies acquises d’étiologie symptomatique, le risque est encore plus faible, comme on pouvait s’y attendre, et dans le cas des épilepsies idiopathiques, il augmente au maximum de 10%, dans la tranche inférieure des deux chiffres.

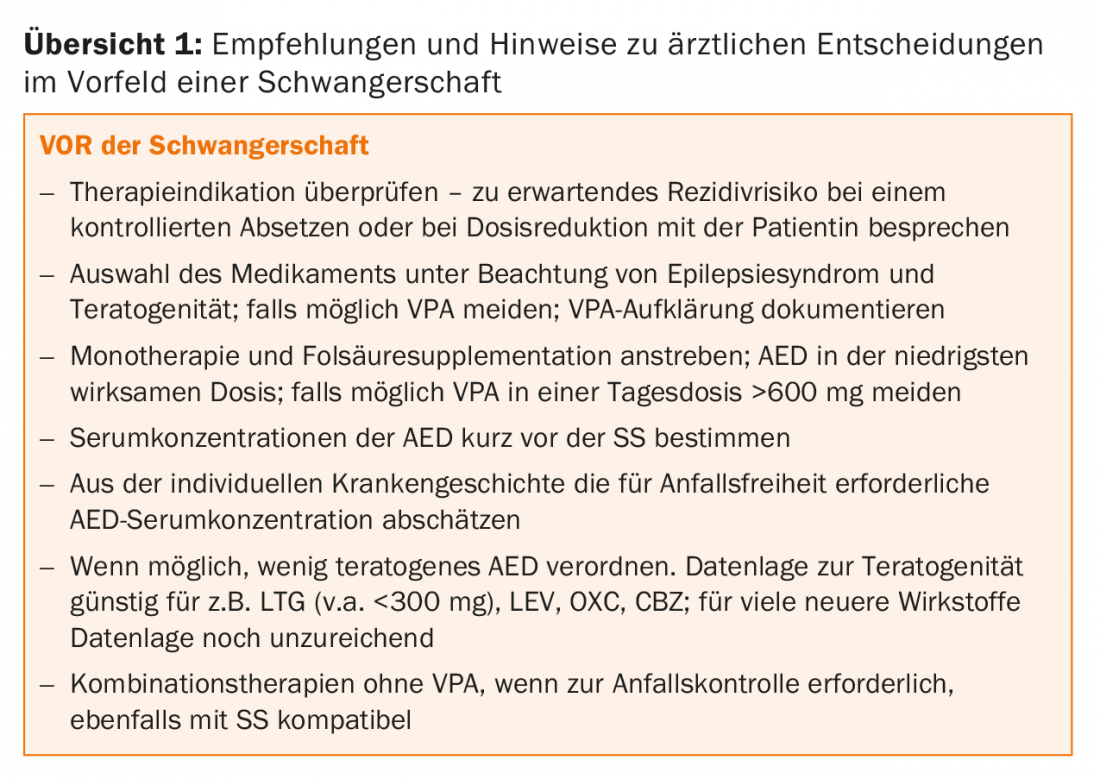

Risque de crise pendant la grossesse

Les crises restent inchangées pendant la grossesse chez environ 54 à 80% des femmes ; des améliorations spontanées sont rapportées dans 3 à 24% des cas selon les études, et des aggravations dans 14 à 32% [5]. Souvent, les aggravations sont dues à des réductions de dose ou à l’arrêt des anticonvulsivants par le patient lui-même. De même, pendant la grossesse, les crises des épilepsies non traitées sont moins favorables que celles des épilepsies traitées. Un traitement médicamenteux peu risqué en termes de tératogénicité permet d’éviter une augmentation significative du risque de malformations par rapport aux épilepsies non traitées [9]. Comme l’absence de crises chez la mère doit de toute façon être considérée comme l’objectif thérapeutique prioritaire pendant la grossesse, on conseillera à la plupart des patientes de poursuivre le traitement anticonvulsivant pendant la grossesse. Chez les patientes traitées sans crise, une réduction de la dose ou un arrêt total peut être discuté avant une grossesse planifiée, en fonction de l’évaluation individuelle du risque de récidive des crises. Une réduction de la dose peut être intéressante, surtout dans le cas de monothérapies avec le valproate, la lamotrigine ou la carbamazéine, car une augmentation des taux de malformations en fonction de la dose est assez bien démontrée pour ces agents [10,11]. Cet effet est particulièrement spectaculaire avec le valproate, avec des taux allant de bien moins de 10% pour des doses ne dépassant pas 600 mg à des taux de plus de 20% pour des doses élevées de 1500 mg et plus [11]. Avant le début de la grossesse, l’absence de crises ou le meilleur contrôle possible des crises dans la situation thérapeutique atteinte (maintien de la médication précédente, passage à une substance active non problématique, réduction de la dose, arrêt du DAE) doit être documenté pendant au moins six mois. Pour les anticonvulsivants dont la tératogénicité dépend de la dose (par ex. valproate, carbamazépine, lamotrigine), on peut viser la dose la plus faible possible avant la grossesse, également avec une médication stable d’au moins six mois avant la conception. Si l’absence de crises a été obtenue pendant 9 à 12 mois avant le début de la grossesse, les chances d’absence de crises pendant la grossesse sont également très élevées (84-92%) [5].

Traitement médicamenteux en cas de désir de grossesse

Le choix de l’anticonvulsivant ou des anticonvulsivants est déterminé non seulement par l’efficacité individuelle et syndromique, mais surtout par le risque tératogène des substances actives. Chez les patientes épileptiques traitées, les taux de malformations infantiles sont jusqu’à trois fois plus élevés que chez les femmes saines non traitées [12]. Des taux de malformations comparativement élevés en monothérapie sont observés pour le valproate (jusqu’à bien plus de 10% selon les études et les doses), la primidone et, dans une moindre mesure, le phénobarbital et, de manière inconstante, la phénytoïne [13,14]. Avec les nouveaux anticonvulsivants tels que la lamotrigine, le lévétiracétam et l’oxcarbazépine, les taux de malformation sont heureusement faibles, de l’ordre de 2 à 4% [15,16], mais peuvent atteindre des pourcentages plus élevés à un chiffre en cas de traitement à haute dose. D’autres anticonvulsivants plus récents ne peuvent pas (encore) être recommandés pour une utilisation pendant la grossesse : soit en raison de l’absence de données (p.ex. perampanel, brivaracetam), soit en raison d’indications critiques et/ou de résultats contradictoires sur les malformations et le poids à la naissance (p.ex. topiramate, zonisamide, prégabaline) avec des données encore insuffisantes, en particulier pour les monothérapies.

Chez les patientes qui sont bien contrôlées par un traitement anticonvulsivant combiné, la question se pose de savoir s’il faut quand même passer à une monothérapie pour la grossesse. Dans des études plus anciennes [17], le taux de malformation a augmenté de manière significative avec le nombre d’agents administrés. Des études récentes portant sur des combinaisons de thérapies contenant des anticonvulsivants plus récents indiquent toutefois que, dans les conditions thérapeutiques actuelles (avec une utilisation très rare du phénobarbital et de la primidone, par exemple), des taux de malformations plus élevés peuvent être observés, en particulier avec les polythérapies contenant également du valproate. Les associations sans valproate (par exemple avec la carbamazépine ou la lamotrigine) ne présentent souvent pas de taux significativement plus élevés par rapport aux monothérapies [18]. En ce sens, l’ancienne règle générale consistant à éviter autant que possible les polythérapies pendant la grossesse doit être relativisée. Cependant, il existe toujours des preuves selon lesquelles les polythérapies peuvent également avoir un impact négatif sur le développement cognitif des enfants. Comme de tels effets cognitifs négatifs ont également été mis en évidence dans les monothérapies, principalement pour le valproate [19–21], il faudrait à l’avenir étudier plus précisément les polythérapies sans valproate en ce qui concerne la cognition de l’enfant.

Certains médecins recommandent de répartir les fortes doses d’anticonvulsivants en trois doses quotidiennes afin d’absorber les pics de concentration sérique potentiellement tératogènes [22]. Il est difficile de démontrer un effet cliniquement pertinent de telles mesures. De plus, l’introduction d’une dose partielle supplémentaire à midi entraîne un risque accru d’erreurs de prise (oubli de la dose de midi, par exemple chez les femmes qui travaillent à plein temps).

Valproate pendant la grossesse ?

Les preuves d’un effet négatif (dans une certaine mesure dépendant de la dose) [21,23] d’une exposition intra-utérine au valproate sur le développement cognitif de l’enfant sont désormais clairement établies, y compris en comparaison avec d’autres substances actives et probablement largement inoffensives sur le plan cognitif, comme le lévétiracétam [24], la lamotrigine et la carbamazépine [21,25,26]. L’exposition intra-utérine au valproate peut également prédisposer au développement de traits autistiques [27]. Si l’on ajoute à ces résultats le taux élevé de malformations sous traitement au valproate, on peut se demander s’il ne faudrait pas éviter de manière générale les traitements au valproate pendant la grossesse. En effet, les associations d’épileptiques conseillent aujourd’hui de n’utiliser le valproate qu’exceptionnellement chez les femmes en âge de procréer. Une telle exception serait par exemple donnée lorsque – comme c’est souvent le cas en présence d’une épilepsie généralisée idiopathique – l’absence de crises ne peut être obtenue que par le valproate, et non par d’autres médicaments de premier choix. De même, on ne changera probablement pas de médicament si une grossesse est déjà survenue alors que l’épilepsie est par ailleurs bien traitée par le valproate : le passage à une autre substance active et (a fortiori) l’arrêt du valproate sans remplacement pendant la grossesse s’accompagnent d’une augmentation des crises tonico-cloniques généralisées [28]. De plus, des crises tonico-cloniques généralisées fréquentes pendant la grossesse sont également un prédicteur négatif des performances scolaires ultérieures [19]. En raison de la complexité de la situation, il est aujourd’hui conseillé d’utiliser des formulaires d’information standardisés et des brochures d’information pour les décisions concernant les traitements au valproate pour le groupe cible féminin concerné (disponibles pour la Suisse, par exemple, en téléchargement sur www.swissmedic.ch).

Autres risques pour la santé de l’enfant

Le risque pour la santé de l’enfant à naître lié aux crises maternelles est probablement principalement dû au risque d’accident lié aux crises pour les mères. Les crises isolées – y compris les événements tonico-cloniques généralisés – ne nuisent probablement pas à l’enfant de manière ponctuelle ; dans ce cas, l’affinité plus élevée de l’hémoglobine fœtale pour l’oxygène peut avoir un effet protecteur. En revanche, une augmentation des naissances prématurées et une diminution du poids à la naissance ont été rapportées spécifiquement chez les enfants nés de mères ayant subi des crises tonico-cloniques généralisées pendant la grossesse [29]. Il n’existe pas de données claires sur le risque de dommages liés à l’hypoxie en raison d’un état de mal épileptique généralisé ou de crises de grand mal prolongées ou en série.

Les enfants de femmes épileptiques présentent généralement un risque accru d’avoir un score d’Apgar abaissé [30] et un faible poids de naissance [4,31]. Le risque de mort intra-utérine (avortement spontané ou enfant mort-né) peut être augmenté sous polythérapie [32], alors que cela n’a pas été clairement démontré pour les monothérapies. Le risque de retard de croissance fœtale est légèrement plus élevé chez les femmes épileptiques que chez les femmes non épileptiques, et également en cas d’épilepsie traitée par des médicaments par rapport à une épilepsie non traitée [4].

Le fait que les “grandes” malformations, c’est-à-dire les malformations du cœur, du système uro-génital, du système nerveux, du visage et des membres nécessitant une correction pour des raisons de santé ou d’esthétique, soient favorisées par certaines constellations de traitements médicamenteux est considéré comme une certitude [11]. Certaines malformations sont anormalement fréquentes avec certains anticonvulsivants, par exemple les malformations cardiaques sous phénobarbital ou les fentes sous valproate [30]. La question de savoir si et dans quelle mesure l’épilepsie elle-même est associée à un risque accru de malformation est controversée. Dans le cas positif, on s’attendrait à une augmentation du taux de malformation également dans les épilepsies non traitées ; cependant, cela n’a pas été démontré dans une méta-analyse plus large [33]. D’autre part, des études plus anciennes ont avancé que (1) les malformations chez les enfants de mères épileptiques étaient déjà connues avant l’ère du traitement médicamenteux, et que (2) les épilepsies paternelles chez les mères saines et non traitées par anticonvulsivants s’accompagnaient également de taux de malformations plus élevés chez les enfants communs. [34]. Il est possible que les petites malformations, c’est-à-dire les anomalies mineures qui ne nécessitent généralement pas de correction, telles que les dysmorphies discrètes, la microcéphalie, etc., soient un peu plus fréquentes chez les enfants de parents épileptiques, indépendamment de la médication, alors que les grandes malformations sont plutôt favorisées par les anticonvulsivants.

Supplémentation en acide folique pendant la grossesse

Il existe au moins des preuves faibles d’une réduction du taux de malformations par une supplémentation en acide folique de 0,4-5 mg par jour pendant le premier trimestre (la supplémentation devrait donc commencer avant la conception) [35]. Dans cette gamme de doses, aucun effet indésirable de l’acide folique ne devrait encore se produire [36]. En épileptologie, une supplémentation de 5 mg par jour est devenue courante, bien que l’effet spécifique de cette dose relativement élevée soit difficile à démontrer [37]. Récemment, il a été démontré que la supplémentation en acide folique réduisait le risque de développer des traits autistiques [38], et qu’elle pouvait avoir un effet positif sur le développement ultérieur de l’intelligence [21].

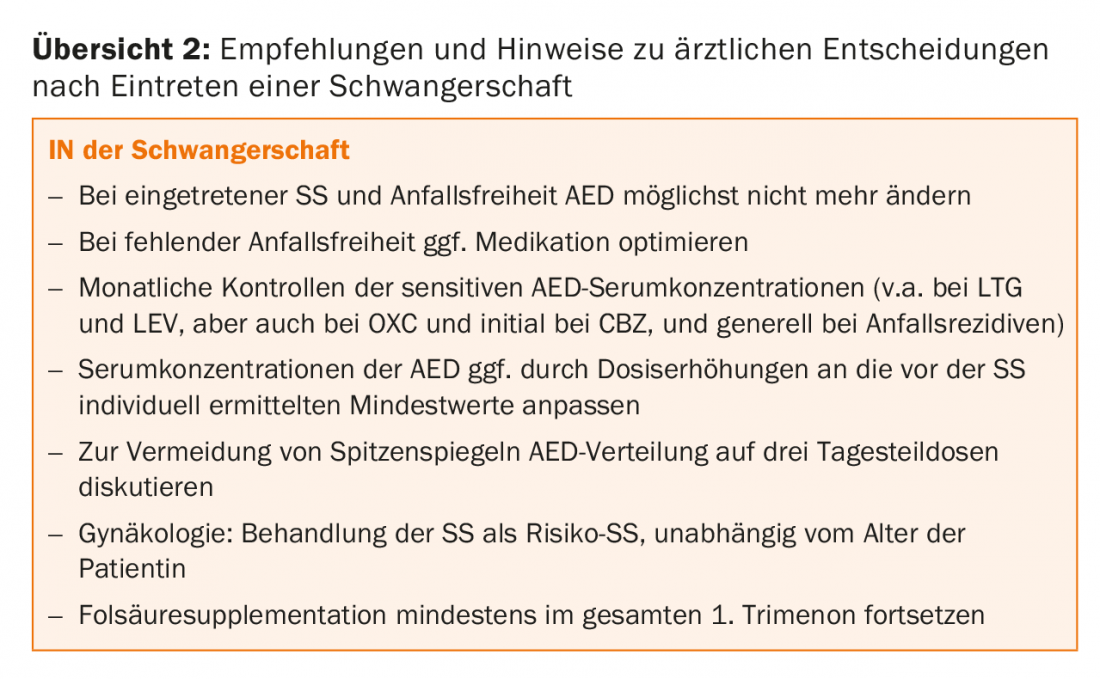

Ajustement des doses d’anticonvulsivants

Pendant la grossesse, les concentrations sériques de certains anticonvulsivants doivent être régulièrement contrôlées, car des interactions hormonales et des modifications de la pharmacocinétique, entre autres, peuvent entraîner des diminutions importantes des concentrations sériques et donc des récidives de crises. C’est le cas, entre autres, de la lamotrigine, du lévétiracétam, de l’oxcarbazépine, de la phénytoïne, du phénobarbital, du topiramate et du zonisamide [39,40]. Pour la lamotrigine, l’effet d’une clairance accrue par la glucuronidation activée (œstrogènes) peut s’ajouter, de sorte que pour cette substance active, des augmentations de dose progressives jusqu’à environ deux fois la dose initiale sont souvent effectuées pour maintenir la concentration sérique nécessaire. Comme le traitement à haute dose n’est généralement atteint qu’au deuxième ou troisième trimestre, de telles augmentations de dose semblent justifiées. Il peut être difficile de répondre à la question de savoir quelle concentration sérique il convient de viser individuellement. Pour la lamotrigine en particulier, et peut-être aussi pour l’oxcarbamazépine et le lévétiracétam, il est souvent possible d’obtenir des informations sur les antécédents médicaux individuels (concentrations sériques en phase post-critique lors de crises antérieures ? ) une valeur de référence qui peut être utilisée pour la conduite du traitement pendant la grossesse.

En règle générale, la grossesse en cas d’épilepsie devrait être traitée comme une grossesse à risque par les gynécologues et les obstétriciens, avec les mesures de surveillance correspondantes, y compris le suivi de la grossesse. Échographies fines aux moments prévus.

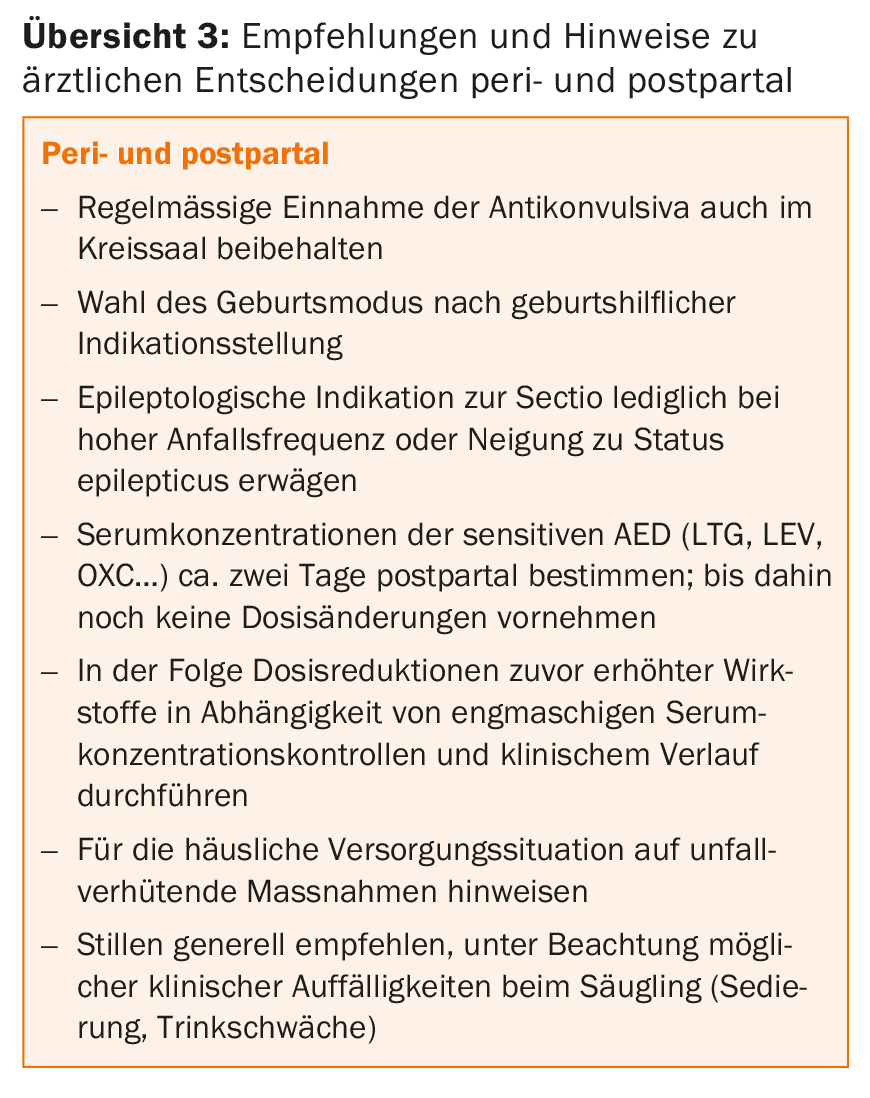

Accouchement et période post-partum

En période péri-partum, le risque de crises est légèrement plus élevé chez les patientes épileptiques. Des facteurs tels que la privation de sommeil, la prise irrégulière de médicaments et le stress émotionnel et physique jouent probablement un rôle. L’administration systématique d’un médicament anticonvulsivant à la demande dans le cadre de l’accouchement n’est toutefois pas recommandée, à moins qu’une fréquence très élevée des crises ne soit déjà connue.

Le mode d’accouchement peut être choisi en premier lieu en fonction de critères obstétricaux individuels. La présence d’une épilepsie ne constitue pas en soi une indication de césarienne. Tout au plus, en cas de fréquence très élevée des crises ou de tendance connue à l’état de mal épileptique, la césarienne peut être choisie sur indication épileptologique.

L’administration de vitamine K au nouveau-né est effectuée conformément aux recommandations en vigueur [41]. Une administration prénatale supplémentaire de vitamine K à la femme enceinte n’est donc plus nécessaire pour des raisons épileptologiques que dans le cas de thérapies combinées avec plusieurs inducteurs enzymatiques ou en cas d’accouchement prématuré dû à l’épilepsie avant la 37e semaine de grossesse.

Les concentrations sériques maternelles d’anticonvulsivants doivent être contrôlées en post-partum, en particulier si des ajustements de dose ont été effectués pendant la grossesse. Les concentrations de lamotrigine, de lévétiracétam et d’autres substances actives dont les concentrations ont été augmentées précédemment peuvent parfois augmenter massivement au cours des premières semaines post-partum, avec pour conséquence des signes de surdosage chez la mère et – en cas d’allaitement – éventuellement aussi chez l’enfant. Il n’est malheureusement pas possible d’établir un calendrier fixe pour les réductions de dose post-partum dans le but d’atteindre la dose pré-partum, car les évolutions sont très variables. La poursuite de la dernière dose pré-partum pendant les deux premiers jours post-partum a fait ses preuves, puis des réductions progressives de la dose selon des déterminations étroites de la concentration sérique au cours des semaines et des mois suivants. En cas de traitement par la lamotrigine, il est même utile, dans un premier temps, de procéder à des dosages sériques hebdomadaires en post-partum afin d’éviter des réductions de dose trop prudentes, mais aussi excessives et précipitées.

Dans l’environnement familial, la plupart des patientes épileptiques peuvent s’occuper des nouveau-nés de manière totalement autonome, à condition que ce rôle leur soit attribué dans la répartition des tâches au sein de la famille. Des restrictions de soins trop rigides et étendues en raison de l’épilepsie pèsent sur la mère et sur l’interaction mère-enfant. Néanmoins, quelques règles de comportement simples doivent être respectées pour prévenir les accidents, en particulier chez les mères qui ne font pas de crises :

- La mère ne doit pas baigner l’enfant sans être accompagnée, car il y aurait un risque de noyade en cas de crise.

- Par mesure de précaution, les activités telles que le changement de couches, etc. doivent être effectuées au sol et non en position surélevée (risque de chute de la table à langer).

- Il est préférable de porter l’enfant dans les bras en position assise plutôt que debout, dans la mesure du possible (risque de chute dû aux crises).

Allaitement

En règle générale, les enfants de patientes épileptiques traitées ne doivent pas renoncer aux avantages de l’allaitement. Les anticonvulsivants courants diffèrent fortement en ce qui concerne les concentrations sériques attendues chez l’enfant, qui ne peuvent d’ailleurs pas être simplement déduites des concentrations d’anticonvulsivants dans le lait maternel [42], car elles dépendent également du métabolisme de l’enfant. Des concentrations sériques relativement élevées chez l’enfant peuvent résulter de l’allaitement au phénobarbital, à la primidone et à l’éthosuximide, ainsi que, dans une moindre mesure, à la lamotrigine et éventuellement au zonisamide [43]. Dans l’ensemble, les données sur les effets cliniques de l’allaitement dans les épilepsies traitées par des médicaments sont encore insuffisantes [44]. Les substances actives considérées comme “sûres” ou recommandables sont principalement celles dont la pharmacocinétique est connue et ne pose pas de problème, et pour lesquelles aucun effet indésirable (sédation, difficulté à boire, absence de prise de poids) n’a été rapporté chez les nourrissons sur un nombre raisonnable d’études. Dans une étude récente, le lévétiracétam, la carbamazépine, le phénobarbital, la primidone et le valproate ont été classés comme ne posant pas de problème, et la lamotrigine comme pouvant être utilisée sous réserve, L’oxcarbazépine, la phénytoïne, l’éthosuximide, le vigabatrin, le topiramate, la prégabaline, la gabapentine et le zonisamide sont considérés comme recommandables, tandis que le clobazam, le mesuximide, le rufinamide, le felbamate, le lacosamide, le sultiam et le perampanel sont considérés comme non recommandables [45]. Dans une autre revue [43], la carbamazépine, le valproate, la phénytoïne ont été classés comme “sûrs”, la lamotrigine, l’oxcarbazépine, le lévétiracétam, le topiramate, la gabapentine, la prégabaline, le vigabatrin comme “largement sûrs”, le phénobarbital, la primidone, l’éthosuximide, le felbamate, le zonisamide et les benzodiazépines comme “potentiellement dangereux” (avec des données très insuffisantes pour : Perampanel, Lacosamide, Brivaracetam).

De telles classifications restent en partie théoriques, car parmi les substances actives peu problématiques, on en trouve beaucoup dont l’utilisation n’est généralement plus guère usuelle (p. ex. primidone, phénobarbital, phénytoïne) ou qui ne sont de toute façon pas recommandées pendant la grossesse (p. ex. valproate, topiramate), de sorte qu’elles ne seront probablement pas non plus utilisées pendant l’allaitement. Le fait qu’une substance active soit jugée “sûre” ou “compatible” ne signifie donc pas nécessairement qu’elle est spécifiquement recommandée pour l’allaitement.

Les données concernant les effets cognitifs indésirables sur l’enfant dus à l’absorption d’anticonvulsivants post-partum via l’allaitement doivent encore être améliorées. Les études menées jusqu’à présent [46,47] ont permis d’identifier des effets cognitifs plutôt positifs que négatifs de l’allaitement parmi les anticonvulsivants couramment utilisés ; de même, aucun effet négatif supplémentaire du valproate n’a été mis en évidence pour une exposition prolongée par l’allaitement.

Conclusion

Une grossesse sans problème et un bon développement post-partum de l’enfant sont également la règle, et non l’exception, chez les patientes épileptiques. Les aspects spécifiques à l’épilepsie du traitement et de la conduite de la grossesse devraient être pris en compte de manière appropriée dans le trialogue entre la patiente, le gynécologue et l’épileptologue à travers toutes les phases. La planification de la grossesse en épileptologie commence bien avant la conception par une consultation anticipée de la patiente, par l’ajustement à une médication aussi compatible que possible avec la grossesse et par le début d’une supplémentation préconceptionnelle en acide folique lorsque le projet de grossesse est concrétisé.

Messages Take-Home

- Même en présence d’une épilepsie, la plupart des grossesses se déroulent sans problème pour la mère et l’enfant, planification adéquate du traitement

- et de surveillance.

- Avant d’envisager une grossesse, il convient d’instaurer un traitement anticonvulsivant à la dose la plus faible possible ; l’absence de crises chez la mère reste le principal objectif thérapeutique.

- Dans la mesure du possible, les thérapies contenant du valproate doivent être évitées. En l’absence de valproate, les thérapies combinées avec les molécules actuellement utilisées sont associées à un risque de malformation plus faible qu’on ne le pensait auparavant.

- Les substances actives dont l’efficacité sur la grossesse est prouvée sont principalement la lamotrigine, le lévétiracétam, la carbamazépine et l’oxcarbazépine, si possible à faibles doses quotidiennes.

- Les patientes épileptiques traitées par des médicaments peuvent allaiter leurs enfants, en tenant compte des effets indésirables possibles, qui se manifestent principalement par une sédation, une difficulté à boire et une absence de prise de poids chez l’enfant.

Littérature :

- Herzog AG : Disorders of reproduction in patients with epilepsy : Primary neurological mechanisms. Seizure 2008 ; 17 : 101-110.

- Ottman R, et al : Risque plus élevé de crises chez les enfants nés de mères que de pères épileptiques. Am J Hum Genet 1988 ; 43(3) : 257-264.

- Pennell PB, et al : Fertilité et résultats de l’accouchement chez les femmes enceintes souffrant d’épilepsie. JAMA Neurol 2018 [E-Pub ahead of Print]

- Viale L, et al : Epilepsy in pregnancy and reproductive outcomes : a systematic review and meta-analysis. Lancet 2015 ; 386 : 1845-1852.

- Harden CL, et al : Management issues for women with epilepsy – Focus on pregnancy (an evidence-based review) : I. Complications obstétricales et changement de la fréquence des crises. Epilepsia 2009 ; 50(5) : 1229-1236.

- Katz O, et al : Pregnancy and perinatal outcome in epileptic women : a population-based study. J Matern Fetal Neonatal Med 2006 ; 19(1) : 21-25.

- Helbig I, et al : Primer Part I – The building blocks of epilepsy genetics. Epilepsia 2016 ; 57(6) : 861-868.

- Pirker S : Les femmes atteintes d’épilepsie : 7 aspects importants. Neurophysiol clinique 2005 ; 43 : 138-143.

- Vajda FJE, et al : The outcomes of pregnancy in women with untreated epilepsy. Seizure 2015 ; 24 : 77-81.

- Morrow J, et al : Malformation risks of antiepileptic drugs in pregnancy : a prospective study from the UK Epilepsy and Pregnancy Register. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006 ; 77 : 193-198.

- Tomson T, Battino D : Effets tératogènes des médicaments antiépileptiques. Lancet Neurol 2012 ; 11 : 803-813.

- Meador K, et al : Pregnancy outcomes in women with epilepsy : a systematic review and meta-analysis of published pregnancy registries and cohorts. Epilepsy Res 2008 ; 81(1) : 1-13.

- Kaneko S, et al. Malformations congénitales dues aux médicaments antiépileptiques. Epilepsy Res 1999 ; 33 : 145-158.

- Hernandez-Diaz S, et al : Sécurité comparée des médicaments antiépileptiques pendant la grossesse. Neurology 2012 ; 78 : 1692-1699.

- Tomson T, et al. Risque comparatif de malformations congénitales majeures avec huit médicaments antiépileptiques différents : une étude de cohorte prospective du registre EURAP. Lancet Neurol 2018 ; 17 : 530-538.

- Molgaard-Nielsen D, Hviid A : Médicaments antiépileptiques de nouvelle génération et risque d’anomalies congénitales majeures. JAMA 2011 ; 305 : 1996-2002.

- Nakane Y, et al. Étude multi-institutionnelle sur la tératogénicité et la toxicité fœtale des médicaments antiépileptiques : rapport d’un groupe d’étude collaboratif au Japon. Epilepsia 1980 ; 21 : 663-680.

- Vajda FJE, et al : Le risque tératogène de la polythérapie médicamenteuse antiépileptique. Epilepsia 2010 ; 51(5) : 805-810.

- Adab N, et al : Le résultat à long terme des enfants nés de mères épileptiques. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004 ; 75 : 1575-1583.

- Gaily E, et al : Intelligence normale chez les enfants exposés à la carbamazépine pendant la période prénatale. Neurology 2004 ; 62 : 28-32.

- Meador KJ, et al : Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 ys (NEAD study) : a prospective observational study. Lancet Neurol 2013 ; 12 : 244-252.

- Pennell PB : Pregnancy in women who have epilepsy. Neurol Clin 2004 ; 22 : 799-820.

- Baker GA, et al : QI à 6 ans après exposition in utero à des médicaments antiépileptiques. Neurology 2015 ; 84 : 382-390.

- Shallcross R, et al : Développement de l’enfant suite à une exposition in utero. Neurology 2011 ; 76 : 383-389.

- Bromley RL, et al : Développement cognitif précoce chez les enfants nés de femmes épileptiques : un rapport prospectif. Epilepsia 2010 ; 51(10) : 2058-2065.

- Nadebaum C, et al : Language-skills of school-aged children prenatally exposed to antiepileptic drugs. Neurology 2011 ; 76 : 719-726.

- Roullet FI, et al. Exposition in utero à l’acide valproïque et autisme – une revue actuelle des études cliniques et animales. Neurotoxicol Teratol 2013 ; 36 : 47-56.

- Tomson T, et al : Withdrawal of valproic acid treatment during pregnancy and seizure outcome : Oberservations from EURAP. Epilepsia 2016 ; 57(8) : 173-177.

- Rauchenzauner M, et al : Generalized tonic-clonic seizures and antiepileptic drugs during pregnancy – a matter of importance for the baby ? J Neurol 2013 ; 260(2) : 484-488.

- Harden CL, et al : Management issues for women with epilepsy – Focus on pregnancy (an evidence-based review) : II. tératogénèse et résultats périnataux. Epilepsia 2009 ; 50(5) : 1237-1246.

- Yerbi M, et al. Complications de grossesse et résultats dans une cohorte de femmes atteintes d’épilepsie. Epilepsia 1985 ; 26(6) : 631-635.

- Tomson T, et al : Antiepileptic drugs and intrauterine death : A prospective observational study from EURAP. Neurology 2015 ; 85(7) : 580-588.

- Fried S, et al : Malformation rates in children of women with untreated epilepsy : a meta-analysis. Drug Saf 2004 ; 27(3) : 197-202.

- Janz D : Sur le risque de malformations et de troubles du développement chez les enfants de parents épileptiques. Neurologue 1979 ; 50 : 555-562.

- Harden CL, et al : Management issues for women with epilepsy – Focus on pregnancy (an evidence-based review) : III. vitamine K, acide folique, taux sanguins, et alimentation du sein. Epilepsia 2009 ; 50(5) : 1247-1255.

- Asadi-Pooya AA : La supplémentation en acide folique à haute dose chez les femmes épileptiques : sommes-nous sûrs que c’est sans danger ? Seizure 2015 ; 27 : 51-53.

- Ban L, et al. : Anomalies congénitales chez les enfants de mères prenant des médicaments antiépileptiques avec et sans utilisation periconceptionnelle de fortes doses d’acide folique : une étude de cohorte basée sur la population. PloS 2015 ; 10(7) juil 6 : e0131130.

- Bjork M, et al : Association de la supplémentation en acide folique pendant la grossesse avec le risque de traits autistiques chez les enfants exposés in utero à des médicaments antiépileptiques. JAMA Neurol 2018 ; 75(2) : 160-168.

- Reimers A : Les nouveaux médicaments antiépileptiques et les femmes. Seizure 2014 ; 23 : 585-591.

- Tomson T, et al. : Traitement médicamenteux antiépileptique pendant la grossesse : changements dans la disposition des médicaments et leurs implications cliniques. Epilepsia 2013 ; 54(3) : 405-414.

- Schubiger G, et al : Prophylaxie de la vitamine K chez les nouveau-nés : Nouvelles recommandations. Paediatrica 2002 ; 13(6) : 54-55.

- Chen L, et al. : Is breast-feeding of infants advisable for epileptic mothers taking antiepileptic drugs ? Psychiatrie et neurosciences cliniques 2010 ; 64 : 460-468.

- Veiby G, et al : Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure 2015 ; 28 : 57-65.

- Van der Meer DH, et al : Lactation studies of anticonvulsants : a quality review. Br J Clin Pharmacol 2014 ; 79(4) : 558-565.

- Crettenand M, et al. : Les antiépileptiques pendant l’allaitement. Médecin Névrosé 2018 ; [Epub ahead of print]

- Veiby G, et al. : Développement précoce de l’enfant et exposition aux médicaments antiépileptiques par voie prénatale et par l’allaitement maternel. A prospective cohort study on children of women with epilepsy. JAMA Neurol 2013 ; 70(11) : 1367-1374.

- Meador KJ, et al : Breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. JAMA Pediatr 2014 ; 168(8) : 729-736.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2018 ; 16(5) : 18-24