Le scanner coronaire permet, après administration i.v. d’un produit de contraste, de visualiser et d’évaluer directement les coronaires et peut, avec une valeur prédictive négative élevée, exclure une coronaropathie chez les patients symptomatiques. Elle prend peu de temps et peut être réalisée avec une très faible dose de radiation. A l’avenir, le scanner coronaire va certainement gagner en importance.

Plusieurs méthodes d’imagerie cardiaque non invasives sont disponibles pour diagnostiquer une éventuelle maladie coronarienne (MC). Outre les tests fonctionnels tels que l’échocardiographie de stress, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) de stress ou les méthodes de cardiologie nucléaire (tomographie par émission de photons uniques du myocarde [SPECT]; tomographie par émission de positrons du myocarde [PET], [1]), la tomodensitométrie (TDM) coronaire est une méthode établie dans la routine clinique en tant qu’examen anatomique non invasif [2]. Le scanner coronaire permet, après administration intraveineuse de produit de contraste, de visualiser et d’évaluer directement les coronaires et peut, avec une valeur prédictive négative élevée, exclure une coronaropathie chez les patients symptomatiques. L’examen prend peu de temps et, grâce aux progrès réalisés au cours des dernières décennies, il peut être effectué avec une très faible dose de radiation. Chez les patients asymptomatiques, le score calcique (basé sur un scanner cardiaque natif sans administration de produit de contraste) est un outil important de stratification du risque.

Scanner coronaire pour l’évaluation de la maladie coronarienne chez les patients symptomatiques

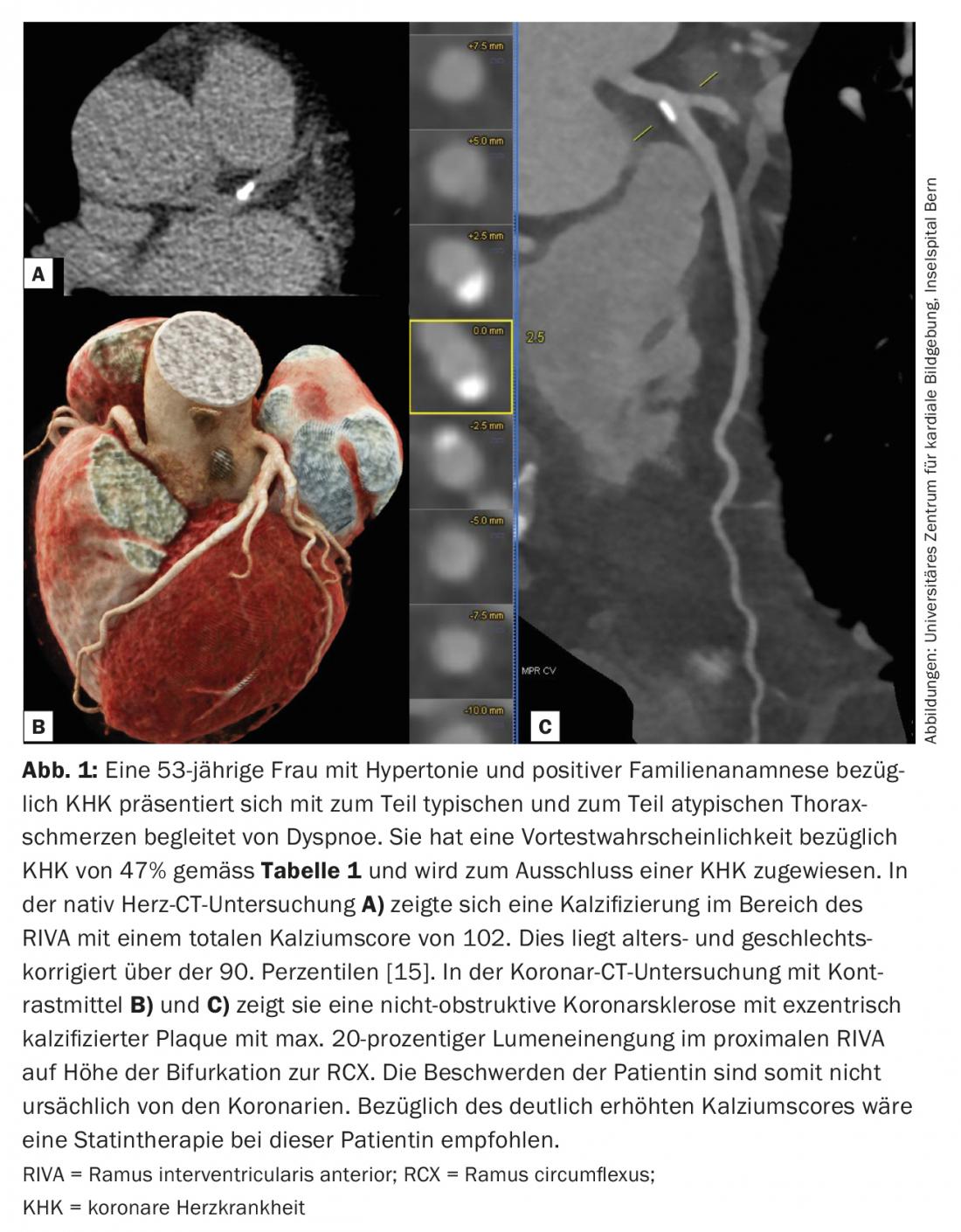

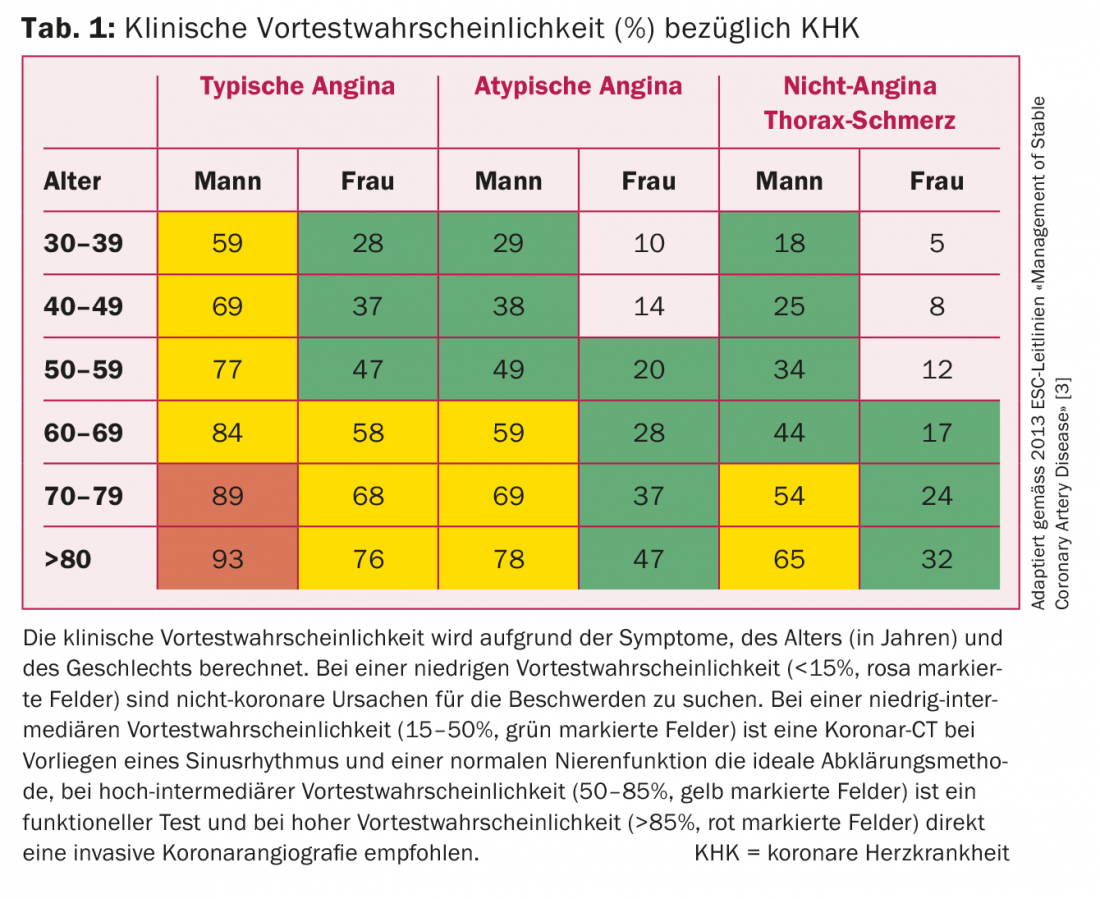

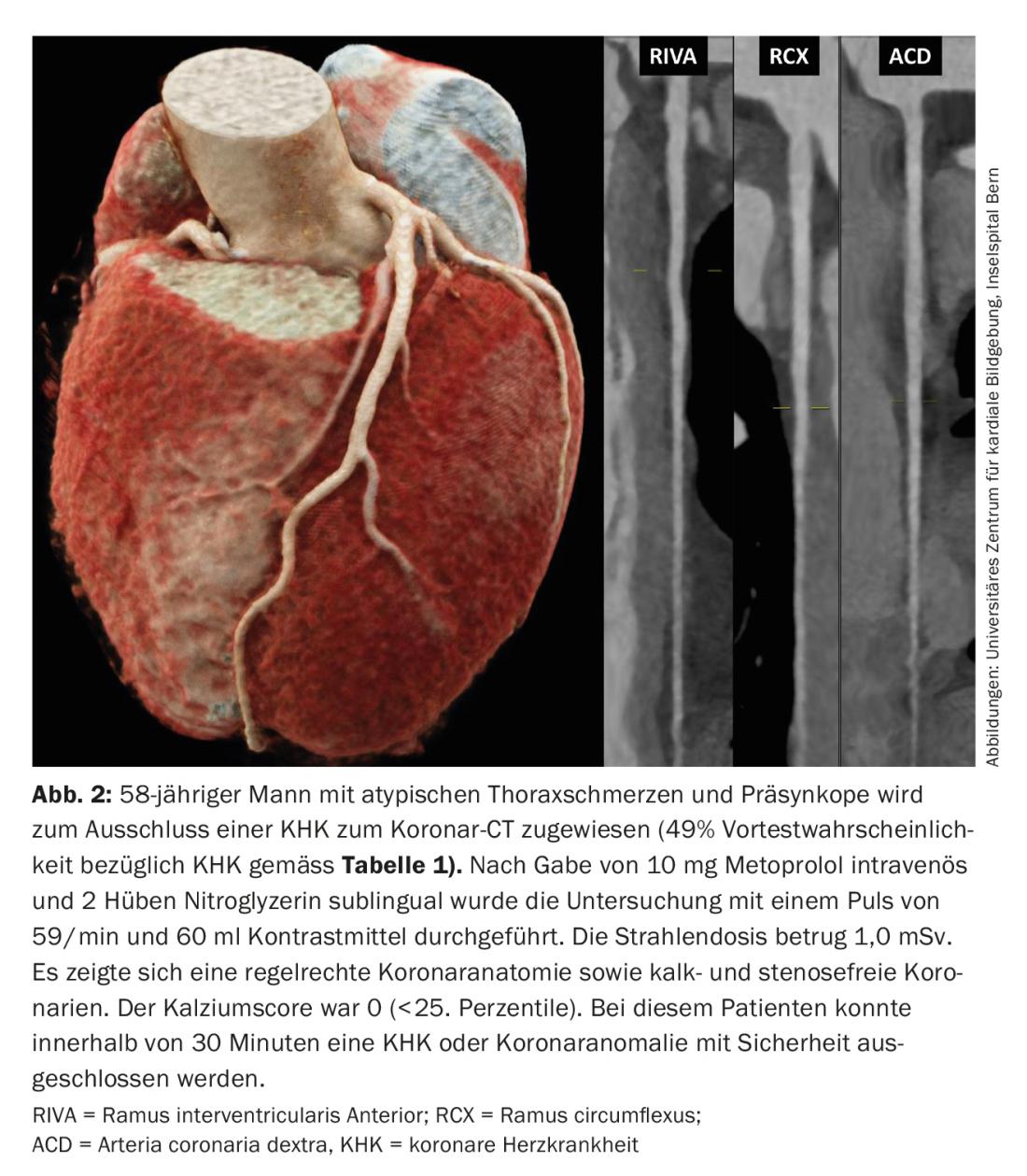

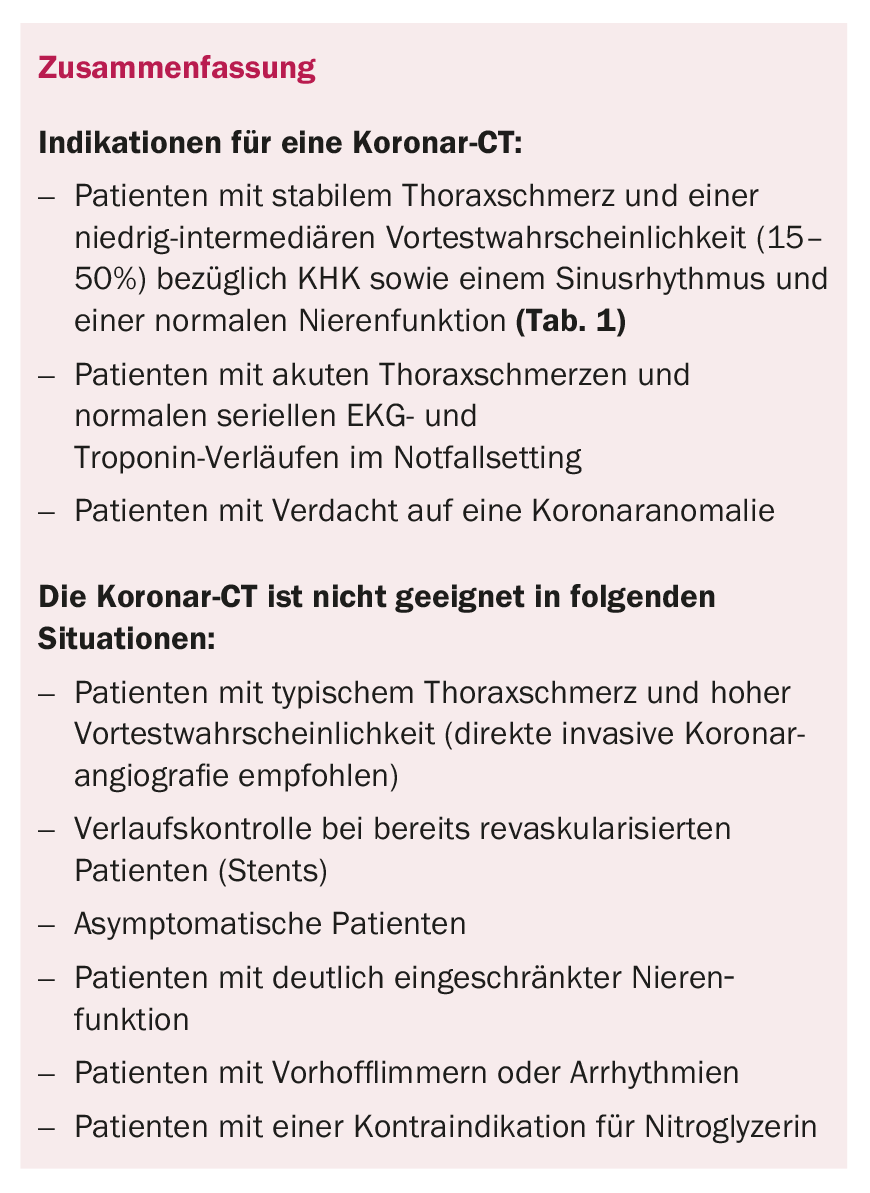

Le scanner coronaire, avec prise de contraste des vaisseaux coronaires, est indiqué chez les patients symptomatiques présentant une probabilité de pré-test intermédiaire faible (15-50% de probabilité de pré-test par rapport à la maladie coronarienne) ainsi qu’un rythme sinusal et une fonction rénale normale (Fig. 1). La probabilité de pré-test peut être calculée sur la base des symptômes, de l’âge et du sexe du patient (tableau 1) [3]. Pour le groupe de patients susmentionné, les études actuelles indiquent que le scanner coronaire est utile, ce qui constitue une indication IIa selon les lignes directrices de l’ESC “Management of Stable Coronary Artery Disease” publiées en 2013. En outre, chez les patients dont l’ergométrie n’est pas concluante ou qui présentent une contre-indication au test de stress, le scanner coronaire est une méthode d’examen idéale (également indication de classe IIa) [3]. Les lignes directrices du NICE (National Institute for Health and Care Excellences) en Angleterre vont même plus loin et recommandent le scanner coronaire comme test initial pour toutes les douleurs thoraciques. L’objectif est de faire en sorte que l’angiographie coronaire invasive ne soit pas utilisée en premier lieu à des fins diagnostiques, mais uniquement pour les patients présentant une forte probabilité d’intervention. En revanche, les lignes directrices européennes recommandent de réaliser un test fonctionnel en cas de probabilité de pré-test hautement intermédiaire (50-85%) et de réaliser directement une angiographie coronaire invasive en cas de probabilité de pré-test élevée (>85%) [3]. Le scanner coronaire a une sensibilité très élevée (95-99%) et une spécificité moyenne (64-83%) en ce qui concerne la coronaropathie obstructive (≥50% de sténose), ce qui conduit à une valeur prédictive négative élevée et sert donc en premier lieu à exclure une maladie coronarienne (fig. 2) [3]. Outre les patients souffrant de douleurs thoraciques stables, le scanner coronaire a également une valeur pour les patients souffrant de douleurs thoraciques aiguës. Si un patient se présente avec des douleurs thoraciques aiguës typiques, mais avec un ECG initial normal et des enzymes cardiaques négatives, la probabilité d’un syndrome coronarien aigu est faible. Or, les conséquences de l’absence de diagnostic sont désastreuses. C’est pourquoi ces patients sont suivis par des ECG en série et des tests d’enzymes cardiaques. Si ces contrôles de l’évolution restent normaux aux urgences, on poursuit souvent l’examen par ergométrie. Cependant, l’ergométrie a une sensibilité très faible (environ 50%) et le scanner coronaire est donc également une méthode idéale pour exclure une maladie coronarienne chez ces patients présentant des douleurs thoraciques aiguës.

Grâce aux progrès technologiques constants et aux scanners les plus récents, la méthode est non seulement devenue plus rapide et plus précise, mais l’exposition aux radiations a pu être réduite de 25 mSv à environ 1 mSv dans la routine clinique actuelle [4]. Cela correspond à une dose de rayonnement nettement plus faible par rapport à la TEMP, la TEP ou l’angiographie coronarienne invasive diagnostique.

Si une sténose de 50% ou plus est détectée par un scanner coronaire, les patients doivent être soumis à une épreuve d’effort fonctionnelle ultérieure (SPECT, PET, écho de stress ou IRM) pour déterminer la pertinence hémodynamique de la sténose. Si une coronarographie invasive est préférée pour un examen plus approfondi, la FFR (réserve fractionnelle de flux) peut également être utilisée pour évaluer la pertinence hémodynamique.

Outre les avantages de la TDM coronaire avec la visualisation anatomique non invasive des vaisseaux, la rapidité de réalisation et le rapport coût-efficacité, la méthode permet une caractérisation des plaques (plaques calcifiées, plaques souples, plaques mixtes). Cette information aide également à prendre des décisions thérapeutiques ultérieures en cas de coronaropathie non obstructive (<50% de sténose) [5]. En particulier, en présence de plaques dites “vulnérables” (plaques molles ou plaques mixtes avec des parties molles et calcifiées), un traitement intensif par statine est recommandé.

Déroulement de l’examen : le déroulement du scanner coronaire est relativement simple. Comme une fréquence cardiaque basse améliore considérablement la qualité de l’image et permet ainsi de réduire la dose de rayons, un bêtabloquant est administré soit par voie orale (environ 1 heure avant l’examen) soit par voie intraveineuse (juste avant l’examen). La nitroglycérine (généralement deux bouffées par voie sublinguale) est utilisée pour la dilatation coronarienne. Le temps de repos dans le scanner est d’environ 10 à 15 minutes et plusieurs courtes manœuvres de rétention de la respiration (10 à 15 secondes chacune) sont nécessaires. Au total, entre 30 et 90 ml de produit de contraste sont administrés par voie IV. Les patients doivent être encouragés à arrêter de prendre des stimulants de la puissance sexuelle tels que le sildénafil, le tadalafil ou le vardénafil avant l’examen, en raison d’une hypotension potentielle due à l’administration de nitroglycérine. Pour planifier le scanner coronaire avec produit de contraste, un scanner cardiaque natif est réalisé au préalable, ce qui permet d’obtenir des informations supplémentaires sur le score calcique.

Limitations : La limite est que pour des fréquences cardiaques plus élevées qui ne peuvent pas être abaissées par des bêtabloquants (>70 battements par minute), des doses de rayonnement plus élevées sont nécessaires. En cas d’arythmie (fibrillation auriculaire, extrasystoles, bigeminus), des artefacts de mouvement des vaisseaux coronaires peuvent apparaître et limiter considérablement l’évaluation. Chez les patients présentant un état après revascularisation (stents), la perfusion des stents peut être évaluée, mais il est difficile d’évaluer les degrés de sténose au sein des stents. Comme la vasodilatation des vaisseaux coronaires est essentielle pour la préparation, les patients présentant une contre-indication à la nitroglycérine (par exemple, une sténose sévère de la valve aortique) ne sont pas des patients appropriés pour la TDM coronaire.

Stratification du risque à l’aide du score calcique des patients asymptomatiques

Contrairement aux patients symptomatiques, le scanner coronaire n’est pas recommandé chez les patients asymptomatiques selon les lignes directrices de l’ESC (classe III) [3]. En revanche, le score calcique, qui peut être calculé sur un scanner cardiaque natif (sans produit de contraste), est un outil idéal pour stratifier le risque chez les patients asymptomatiques [6,7]. Le score calcique est nettement supérieur à la mesure de l’épaisseur intima-média, à l’indice cheville-bras, à la protéine C-réactive hautement sensible ou au score de risque de Framingham en ce qui concerne la valeur prédictive d’un événement cardiovasculaire ou de la mortalité [7,8] et est certainement justifié chez les patients sélectionnés. Il s’agit d’une aide à la décision chez les patients dont le profil de risque cardiovasculaire est difficile à évaluer cliniquement (par exemple, chez les patients ayant des antécédents familiaux élevés mais des taux de cholestérol normaux, ou chez les patients ayant des taux de cholestérol élevés mais peu de facteurs de risque, ou chez les patients présentant une intolérance aux statines et pour lesquels on veut être sûr qu’une statine est effectivement indiquée). Les avantages sont le caractère non invasif de l’examen, c’est-à-dire qu’il ne nécessite ni prise de sang ni piqûre d’aiguille, une grande disponibilité, une faible dose de radiation et un bon rapport coût-efficacité [9]. Pour ces raisons, les directives américaines (ACCF/AHA) recommandent la détermination d’un score calcique chez les patients à risque intermédiaire (c’est-à-dire dont le risque d’infarctus du myocarde à 10 ans est compris entre 10 et 20%), en vue d’une éventuelle reclassification et d’une éventuelle modification du schéma thérapeutique qui en découlerait [10]. Les lignes directrices NCEP-ATP III (National Cholesterol Education Programme Adult Treatment Panel III) recommandent d’instaurer un traitement intensif par statine chez les patients présentant de multiples facteurs de risque et un score calcique supérieur au 75e percentile (selon l’âge et le sexe).

Chez les patients symptomatiques, le score calcique seul n’est pas le test approprié, car il ne permet pas d’évaluer le degré de sténose des plaques calcifiées et peut également manquer d’éventuelles plaques molles sténosantes. C’est pourquoi, en plus du score calcique, les patients symptomatiques doivent toujours subir un examen complémentaire de scanner coronaire avec contraste [11].

Autres applications du scanner coronaire et perspectives d’avenir

Outre l’exclusion de la maladie coronarienne, le scanner coronaire est la modalité idéale pour visualiser une anomalie coronaire [12]. La TDM coronaire donne des informations importantes sur l’anatomie à haut risque (origine, trajet et terminaison de l’anomalie coronaire) et peut ainsi distinguer en haute résolution les anomalies “malignes” (trajet interartériel du vaisseau anormal entre l’aorte et le tronc pulmonaire) des anomalies “bénignes” [12,13].

Le scanner coronaire va certainement gagner en importance à l’avenir. Des données récemment publiées montrent qu’il est possible de simuler de manière non invasive une FFR au scanner (comme en coronarographie invasive) par un post-traitement complexe des images [14]. Cela permettrait de déterminer, sans examen supplémentaire, la pertinence hémodynamique de chaque plaque. De plus, des recherches sont actuellement en cours pour quantifier le comportement de la perfusion de l’agent de contraste dans le myocarde au moyen d’une mesure dynamique de la perfusion pendant des enregistrements séquentiels du myocarde sous stress d’adénosine. Cette méthode permet de détecter une sténose hémodynamiquement significative. Ainsi, un “guichet unique” serait possible avec une représentation de l’anatomie et une évaluation simultanée de la circulation myocardique.

Messages Take-Home

- Le scanner coronaire est une méthode bien établie pour exclure une coronaropathie chez les patients symptomatiques présentant une probabilité pré-test de faible niveau intermédiaire (15-50%) de coronaropathie ainsi qu’un rythme sinusal et une fonction rénale normale.

- Un scanner coronaire est rapide, rentable et peut être réalisé avec une faible dose de rayonnement.

- Le scanner coronaire est une méthode idéale pour évaluer les anomalies coronaires.

- Le score calcique aide à stratifier le risque chez les patients asymptomatiques sélectionnés dont le profil de risque cardiovasculaire est difficile à évaluer.

Littérature :

- Acampa W, et al : Role of risk stratification by SPECT, PET, and hybrid imaging in guiding management of stable patients with ischemic heart disease : expert panel of the EANM cardiovascular committee and EACVI. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015 ; 16(12) : 1289-1298.

- Clerc OF, et al : Performance pronostique à long terme de l’angiographie coronarienne tomodensitométrique à faible dose avec déclenchement prospectif de l’électrocardiogramme. Eur Radiol 2017 ; 27(11) : 4650-4660.

- Montalescot G, et al : 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease : the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013 ; 34(38) : 2949-3003.

- Benz DC, et al. : Exposition minimisée aux radiations et aux agents de contraste pour l’angiographie par tomographie computérisée coronaire : première expérience clinique sur un scanner de dernière génération à 256 tranches. Acad Radiol 2016 ; 23(8) : 1008-1014.

- Motoyama S, et al : Caractérisation de la plaque par angiographie coronarienne par tomographie assistée par ordinateur et la probabilité d’événements coronariens aigus dans le suivi à mi-parcours. J Am Coll Cardiol 2015 ; 66(4) : 337-346.

- Shaw LJ, et al : Valeur pronostique des facteurs de risque cardiaque et du dépistage du calcium des artères coronaires pour la mortalité toutes causes. Radiology 2003 ; 228(3) : 826-833.

- Budoff MJ, et al : Pronostic à long terme associé à la calcification coronaire : observations d’un registre de 25,253 patients. J Am Coll Cardiol 2007 ; 49(18) : 1860-1870.

- Yeboah J, et al : Utilité des marqueurs de risque non traditionnels dans l’évaluation du risque de maladie cardiovasculaire athérosclérotique. J Am Coll Cardiol 2016 ; 67(2) : 139-147.

- van Kempen BJ, et al : Efficacité comparative et rapport coût-efficacité du dépistage par tomographie informatisée du calcium des artères coronaires chez les individus asymptomatiques. J Am Coll Cardiol 2011 ; 58(16) : 1690-1701.

- Greenland P, et al :. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults : executive summary : a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2010 ; 122(25) : 2748-2764.

- Al-Mallah MH, et al : La tomodensitométrie coronaire permet-elle d’améliorer la stratification du risque par le biais du score calcique coronaire chez les patients symptomatiques présentant une maladie coronarienne suspectée ? Résultats de l’étude prospective multicentrique internationale CONFIRM. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2014 ; 15(3) : 267-274.

- Gräni C, et al : Multimodality Imaging in Individuals With Anomalous Coronary Arteries. JACC Cardiovasc Imaging 2017 ; 10(4) : 471-481.

- Gräni C, et al : Outcome in middle-aged individuals with an anomalous origin of the coronary artery from the opposite sinus : a matched cohort study. Eur Heart J 2017 ; 38(25) : 2009-2016.

- Douglas PS, et al. : Clinical outcomes of fractional flow reserve by computed tomographic angiography-guided diagnostic strategies vs usual care in patients with suspected coronary artery disease : the prospective longitudinal trial of FFR(CT) : outcome and resource impacts study. Eur Heart J 2015 ; 36(47) : 3359-3367.

- Hoff JA, et al : Age and gender distributions of coronary artery calcium detected by electron beam tomography in 35,246 adults. Am J Cardiol 2001 ; 87(12) : 1335-1339.

CARDIOVASC 2018 ; 17(2) : 10-14