L’ergométrie est un examen fréquemment pratiqué dans la pratique, dans lequel l’évaluation de la pression artérielle constitue un élément fondamental de l’interprétation des résultats du test. Une réponse tensionnelle excessive (hypertension à l’effort) est alors entachée d’une certaine incertitude quant aux conséquences pronostiques et thérapeutiques.

L’épreuve d’effort physique sur vélo ou sur tapis roulant est un examen très fréquemment pratiqué dans le cabinet du médecin de premier recours et du cardiologue. L’évaluation de la pression artérielle (PA) au cours de cet examen est un élément fondamental de l’interprétation des résultats du test. Alors que la baisse de la BD liée à l’ischémie est connue pour être un signe défavorable, l’évaluation d’une réponse excessive de la BD (hypertension à l’effort, BelHT) est entachée d’une certaine incertitude quant à ses conséquences pronostiques et thérapeutiques ( ). L’augmentation (physiologique ou excessive) de la BD à l’effort conduit à mettre en balance les bénéfices et les dangers potentiels du sport chez les patients souffrant d’hypertension artérielle (HT), en particulier lors d’activités sportives impliquant une charge statique isométrique élevée. Enfin, les athlètes peuvent également être touchés par l’HT, ce qui implique certaines particularités dans l’évaluation et le traitement.

Comportement circulatoire normal à l’effort

Une activité physique dynamique augmente les besoins métaboliques des muscles qui travaillent. Il y a donc une redistribution du sang en faveur des muscles au détriment des organes inactifs. Cette redistribution est contrôlée par une vasodilatation locale et systémique des artérioles dans l’organe de consommation, ce qui entraîne une diminution de la résistance périphérique totale (RTP). Parallèlement, l’augmentation de l’activité sympathique, de la fréquence cardiaque, de la contractilité myocardique et de la relaxation permet d’augmenter le débit cardiaque (DCV). Comme le HZV augmente proportionnellement plus que le TPR ne diminue, il en résulte une augmentation de la pression artérielle moyenne selon l’équation (pression artérielle moyenne = HZV × TPR). Alors que la pression artérielle diastolique reste relativement constante, voire diminue, lorsque l’effort se poursuit, la pression artérielle systolique augmente continuellement jusqu’à des valeurs maximales qui dépendent de l’âge, du sexe et d’autres facteurs (Fig. 1).

Hypertension à l’effort

Définition : il n’existe actuellement aucun consensus général sur la définition d’une BelHT. De nombreuses études se basent sur les distributions de BD à l’effort de la population étudiée, ce qui est difficile à transposer dans la pratique clinique quotidienne. Cependant, les courbes de percentiles systoliques pour la pression artérielle maximale à l’effort font apparaître une pression artérielle systolique >210 mmHg pour les hommes et >190 mmHg pour les femmes comme un “cut-off” raisonnable à notre avis [2], étayé par de nombreuses données.

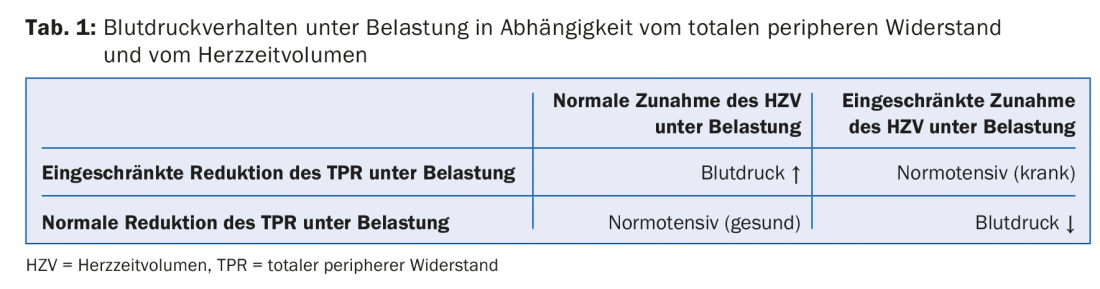

Mécanisme : une BelHT se produit lorsque le TPR ne diminue pas suffisamment à l’effort et, associé à une augmentation adéquate de la VFC, entraîne une augmentation du BD. La vasodilatation endothéliale perturbée joue un rôle essentiel dans le mécanisme pathologique de la réduction limitée de la TPR [3]. De plus, une rigidité vasculaire accrue est impliquée dans l’apparition de la BelHT, surtout chez les personnes âgées [3]. En outre, la sécrétion d’angiotensine II est augmentée pendant l’exercice chez les individus atteints de BelHT par rapport à ceux qui n’en ont pas [3]. Il est important de noter qu’une réponse normotensive de la BD à un effort physique n’est pas automatiquement synonyme de réponse physiologique de la BD, car en cas de réduction limitée du TPR et du HZV, la réponse de la BD peut également être normale (tableau 1).

Importance pronostique chez les personnes “saines” : De nombreuses études ont examiné l’évolution de l’HT chez des personnes normotendues atteintes de BelHT et, malgré des différences méthodologiques évidentes entre ces études, elles ont trouvé une association cohérente entre la BelHT et l’évolution future de l’HT [4]. Cette association est particulièrement nette chez les personnes dont la PA au repos se situe dans la zone pré-hypertensive et a été démontrée pour une PA à l’effort élevée à la fois à l’effort modéré et à l’effort maximal [4].

En ce qui concerne le résultat cardiovasculaire, chez les personnes normotendues, c’est surtout la BelHT à l’effort moyen qui est associée à un taux d’événements plus élevé [5], tandis que la BelHT à l’effort maximal est moins significative. Un effort sous-maximal reflète mieux les intensités d’effort quotidiennes que l’effort maximal, c’est pourquoi des valeurs élevées de BD à l’effort sous-maximal sont souvent (jusqu’à 56%) associées à des valeurs élevées de BD au quotidien [6] (HT masquée). Chez les patients ayant une HT établie, l’importance pronostique de la BelHT est nettement atténuée, mais celle d’un TPR élevé à l’effort est clairement établie [7]. Une raison possible pourrait être que chez certains patients hypertendus avec un comportement normal de la BD à l’effort, une réduction du VFC due à une hypertrophie ventriculaire gauche empêche la constitution de la BelHT malgré un TPR élevé, réduisant ainsi considérablement le pronostic de ce groupe de patients (tableau 1).

Importance pronostique chez les patients atteints de coronaropathie : une ischémie myocardique à l’effort entraîne une réduction de la fonction de pompage du ventricule gauche et, par conséquent, une réduction du VFC avec prévention de la BelHT, même en cas de TPR élevé (réponse pseudo-normale de la BD, tableau 1). L’exemple extrême de cette réponse est l’hypotonie d’effort (chute de la tension artérielle à l’effort) ou l’hypotension (chute de la tension artérielle à l’effort). l’absence d’augmentation de BD. Il n’est donc pas surprenant que les patients atteints de BelHT présentent moins souvent des ischémies, tant sur le plan angiographique que fonctionnel, et qu’ils aient un meilleur pronostic que les patients sans BelHT [8]. Ces données d’études sont toutefois relativement anciennes et l’importance pronostique de la BelHT chez les patients atteints de maladie coronarienne à l’ère de la revascularisation n’est finalement pas totalement établie.

Prise en charge de l’hypertension à l’effort : l’HT masquée est fréquente chez les patients atteints de BelHT et doit être recherchée par la mesure de la PA sur 24 heures si une BelHT est objectivée en présence de valeurs de PA normotendues au repos (Fig. 2) [9]. Dans le traitement de la BelHT isolée, il est important d’appliquer des mesures de style de vie cohérentes, en particulier une activité physique régulière qui, en plus d’abaisser la tension artérielle, peut entraîner une perte de poids et une amélioration du profil métabolique, tout en augmentant la condition physique, qui est importante pour le pronostic. La question de savoir si un traitement médicamenteux de la BelHT apporte un bénéfice en cas de BD normale au repos est controversée [3], car il n’existe pas encore d’études de résultats à ce sujet et car la BelHT semble même avoir un pronostic favorable chez les patients atteints de maladie coronarienne. La pharmacothérapie d’une BelHT isolée ne doit donc être utilisée que dans de rares cas individuels, par exemple chez les athlètes pratiquant fréquemment un sport et dont l’aorte est dilatée. Il a été démontré que chez les patients souffrant de dysfonctionnement diastolique et de BelHT, l’administration de losartan réduit la pression artérielle à l’effort et améliore légèrement la performance, alors que l’hydrochlorothiazide réduit la pression artérielle à l’effort mais n’améliore pas la performance [10]. Un effet de réduction de la BD pendant l’exercice physique a également été décrit pour les bêtabloquants. Ils entraînent une diminution de la VHC, alors que le TPR augmente au cours du traitement. Cependant, compte tenu du fait que chez les patients atteints d’HT, une réduction adéquate du TPR à l’effort a une importance pronostique décisive [7], que les bêtabloquants peuvent entraîner une réduction des performances et que la BD centrale est moins favorablement influencée par les bêtabloquants, ces derniers ne devraient pas être utilisés en première intention pour le traitement d’une BelHT.

Le sport chez les patients souffrant d’hypertension artérielle ou d’artériosclérose Hypertension à l’effort

La survenue d’un infarctus du myocarde survivant ou même d’une mort cardiaque subite a parfois été associée à des efforts physiques importants. Ces événements coronariens redoutés sont dus à la rupture d’une plaque coronaire vulnérable et touchent de plus en plus les jeunes sportifs de 25 ans et plus. On ne sait pas dans quelle mesure un comportement inadéquat de la BD joue un rôle dans la rupture d’une plaque coronaire.

Une BelHT et une HT légère ne sont en aucun cas des raisons de déconseiller une activité aérobie régulière, car il est indéniable que la pratique d’une activité physique aérobie régulière présente de grands avantages en termes de pronostic. Les effets de réduction de la BD de l’exercice d’endurance sont particulièrement efficaces chez les patients ayant une BD élevée et sont d’environ 5 mmHg. Les patients présentant une HT de grade 2 ne doivent pas pratiquer d’activités physiques à forte composante statique tant que la BD n’est pas contrôlée (tab. 2) [11]. Cela est particulièrement vrai en présence de lésions des organes terminaux liées à l’HT, comme une cardiopathie hypertensive avec dilatation de l’aorte [12]. La détection d’une éventuelle dilatation de l’aorte ascendante est un argument en faveur d’une évaluation échocardiographique des athlètes, en particulier chez les athlètes plus âgés, dits maîtres, ou chez les athlètes suspectés d’HT. Une dilatation de la portion du sinus aortique chez les sportifs est inhabituelle et ne peut en aucun cas être interprétée comme une évolution physiologique dans le cadre d’un “cœur de sportif” [12]. Le maintien d’un comportement défavorable à l’entraînement ou l’absence de traitement peut entraîner une progression de la dilatation avec un risque de dissection fatale [12].

L’hypertension chez les sportifs

L’HT est l’anomalie cardiovasculaire la plus fréquente lors des examens de dépistage des athlètes, surtout les plus âgés, mais on trouve également chez les athlètes une proportion non négligeable d’HT masquée [13] avec des valeurs de pression artérielle normales dans la pratique, mais des valeurs de PA moyennes élevées sur 24 heures. En particulier chez les athlètes ayant une BD élevée, l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d’autres substances pressives (“boissons énergisantes”, stimulants) doit être activement recherchée et évitée. Les athlètes hypertendus doivent subir une échocardiographie [10], les recommandations concernant l’aptitude au sport des athlètes atteints d’HT sont résumées dans le tableau 2. L’indication du traitement de l’HT n’est pas fondamentalement différente de celle des non-athlètes. Chez les athlètes, les diurétiques et les bêtabloquants ne doivent pas être utilisés comme traitement de première ligne, car ils peuvent réduire les performances et entraîner des décalages électrolytiques/liquides. De plus, ces substances sont inscrites sur la liste des produits dopants et, dans le cas des diurétiques, sont interdites dans tous les sports et à tout moment. Les inhibiteurs de l’ECA/antagonistes de l’ATI et les inhibiteurs des canaux calciques sont donc les premiers choix pour les athlètes [11].

Messages Take-Home

- L’hypertension à l’effort n’est pas définie de manière uniforme. Une valeur de référence est >210 mmHg systolique pour les hommes et >190 mmHg systolique pour les femmes sous max. l’effort, avec une augmentation simultanée de la pression artérielle diastolique.

- L’importance pronostique de l’hypertension à l’effort chez les patients normotendus ou en surpoids Les patients pré-hypertendus en bonne santé sont clairement concernés par le développement d’une hypertension artérielle.

- Chez les patients présentant une hypertension à l’effort et des valeurs de pression artérielle normotendues au repos, une hypertension masquée doit être recherchée par une mesure de la pression artérielle sur 24 heures.

- Une hypertension artérielle légère ou une hypertension à l’effort n’est pas une raison pour déconseiller l’activité sportive aérobie. En cas d’hypertension modérée à sévère, les efforts à forte composante statique doivent être évités jusqu’à ce que l’hypertension artérielle soit bien contrôlée.

- Une hypertension artérielle, souvent masquée, est parfois observée chez les athlètes pratiquant un sport de compétition et doit être recherchée et traitée en conséquence.

Littérature :

- Sharman JE, LaGerche A : Exercise blood pressure : clinical relevance and correct measurement. J Hum Hypertens 2015 ; 29(6) : 351-358.

- Schultz MG, Sharman JE : Hypertension à l’exercice. Pulse 2014 ; 1(3-4) : 161-176.

- Kim D, Ha JW : Réponse hypertensive à l’exercice : mécanismes et implications cliniques. Clin Hypertens 2016 ; 22 : 17.

- Schultz MG, et al : Pertinence clinique de la pression artérielle d’exercice exagérée. J Am Coll Cardiol 2015 ; 66(16) : 1843-1845.

- Schultz MG, et al : Exercise-induced hypertension, cardiovascular events, and mortality in patients undergoing exercise stress testing : a systematic review and meta-analysis. Am J Hypertens 2013 ; 26(3) : 357-366.

- Schultz MG, et al : L’hypertension masquée est “démasquée” par une pression artérielle d’exercice de faible intensité. Blood Press 2011 ; 20(5) : 284-289.

- Fagard RH, et al. : Valeur pronostique des mesures hémodynamiques invasives au repos et pendant l’exercice chez les hommes hypertendus. Hypertension 1996 ; 28(1) : 31-36.

- Lauer MS, et al : Angiographic and prognostic implications of an exaggerated exercise systolic blood pressure response and rest systolic blood pressure in adults undergoing evaluation for suspected coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 1995 ; 26 : 1630-1636.

- Brenner R, Allemann Y : [Exercise testing and blood pressure]. Praxis (Berne 1994) 2011 ; 100(17) : 1041-1049.

- Little WC, et al : Effet du losartan et de l’hydrochlorothiazide sur la tolérance à l’exercice dans l’hypertension d’exercice et le dysfonctionnement diastolique du ventricule gauche. Am J Cardiol 2006 ; 98(3) : 383-385.

- Black HR, et al. : Recommandations d’éligibilité et de disqualification pour les athlètes de compétition présentant des anomalies cardiovasculaires : task force 6 : Hypertension : a scientific statement from the American Heart Association and the American College of Cardiology. Circulation 2015 ; 132(22) : e298-302.

- Pelliccia A, et al : Prévalence et signification clinique de la dilatation de la racine aortique chez les athlètes de compétition hautement entraînés. Circulation 2010 ; 122(7) : 698-706, 3 p following 706.

- Trachsel LD, et al : Masked hypertension and cardiac remodeling in middle-aged endurance athletes. J Hypertens 2015 ; 33(6) : 1276-1283.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2018 ; 13(6) : 28-32