Prévalence de la maladie artérielle périphérique en hausse. La mortalité à 5 ans chez les patients atteints d’AOP asymptomatique et symptomatique est deux fois plus élevée que chez les patients sans AOP. Dépistage et diagnostic initial possibles avec des moyens simples. Traitement médicamenteux nécessaire. Le traitement médicamenteux et l’entraînement à la marche optimisent les facteurs de risque cardiovasculaire. Possibilités de traitement peu invasives variées et en constante évolution. Possibilités de traitement peu invasives également acceptables pour les patients âgés et polymorbides. Planification de la thérapie de préférence interdisciplinaire. Choisir un type de thérapie adapté à chaque patient

La prévalence de la maladie artérielle périphérique augmente considérablement avec l’âge de la population. Elle tourne généralement autour de 3-10% et atteint 15-20% chez les personnes de >70 ans [1]. Le maintien de la mobilité et de la qualité de vie est aujourd’hui un objectif défini à tout âge. Parallèlement, les exigences en matière de thérapies les moins invasives possibles et largement disponibles à des coûts responsables augmentent. Les symptômes de la maladie artérielle périphérique réduisent considérablement la qualité de vie des personnes actives. L’ischémie critique du membre menace le membre et la vie du patient. Outre les mesures conservatrices, telles que le traitement médicamenteux pour optimiser les facteurs de risque cardiovasculaire et l’antiagrégation, ainsi que l’entraînement à la marche pour favoriser la perfusion collatérale, nous pouvons proposer un traitement interventionnel dans les deux situations. Elle va de l’intervention peu invasive, uniquement par cathétérisme, à la chirurgie vasculaire comme la thrombendartériectomie ouverte et la mise en place d’un pontage, en passant par des mesures combinées de chirurgie et de cathétérisme (interventions dites “hybridrides”). Les interventions peu invasives par cathéter et par hybdrin sont ensuite discutées.

Importance de la maladie artérielle périphérique

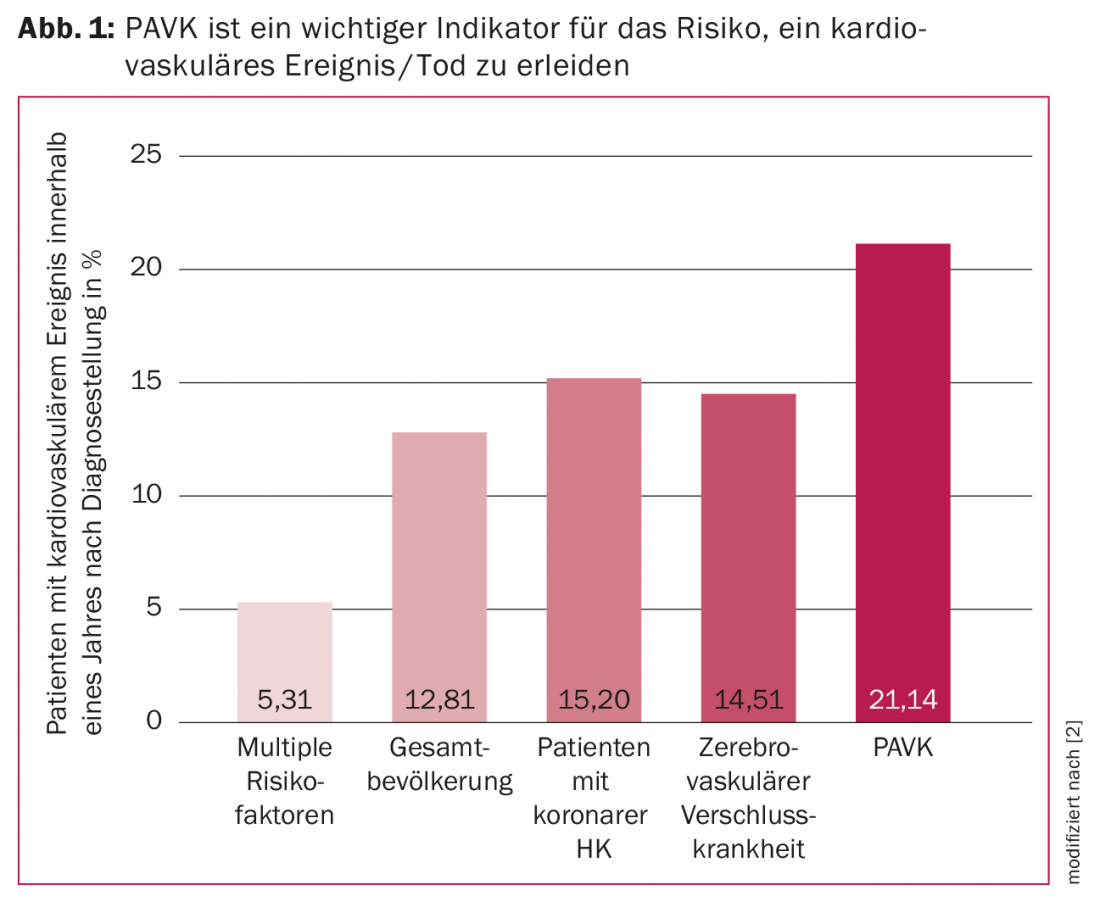

Les personnes atteintes de maladie artérielle périphérique ont un risque plus élevé de subir un événement cardiovasculaire ischémique que les patients atteints de maladie coronarienne ou cérébrovasculaire [2]. Le risque de mortalité à 5 ans est le même chez les patients asymptomatiques et symptomatiques atteints d’AOP et est deux fois plus élevé que chez les patients sans AOP [3].

Diagnostic de la maladie artérielle périphérique dans la pratique quotidienne

Outre l’anamnèse typique, comme les symptômes de claudication intermittente, les méthodes d’examen disponibles dans la pratique clinique quotidienne, comme l’auscultation, la palpation du pouls et la mesure de la pression des artères de la cheville avec calcul de l’indice cheville-bras (“Ankle Brachial Index” [ABI]), sont utiles pour identifier une partie des patients sans examens techniques complémentaires et les orienter vers des investigations complémentaires.

Options de traitement de la maladie artérielle périphérique

Les mesures conservatrices doivent être présentées au patient comme un élément indispensable de la thérapie. Le traitement médicamenteux visant à optimiser les facteurs de risque cardiovasculaire et l’antiagrégation, ainsi que l’entraînement à la marche, influencent le pronostic cardiovasculaire. La réduction de la qualité de vie due aux troubles de la claudication intermittenteest considérable, surtout pour les personnes actives. La réduction de l’amplitude des mouvements due à la douleur influence non seulement le bien-être physique, mais aussi le bien-être mental. Les mesures thérapeutiques peu invasives disponibles aujourd’hui doivent également être utilisées à bon escient chez les patients âgés et polymorbides. Elles sont très souvent possibles sans anesthésie générale, sous anesthésie locale, ou locorégionale dans le cas d’interventions combinant chirurgie et cathétérisme.

Le taux de complications (hémorragie au point de ponction, anévrisme spurium ou embolie artério-artérielle ou occlusion thrombotique précoce) est faible dans des mains expertes et souvent maîtrisable par cathétérisme.

Procédure technique et type d’atteinte vasculaire pathologique

Les possibilités d’intervention par cathéter augmentent avec l’expérience et les innovations intellectuelles et matérielles. L’accès artériel est généralement choisi par voie inguinale via l’artère fémorale. Selon le plan de traitement, il est possible de procéder de manière antégrade (vers les artères des jambes) ou rétrograde (vers les artères du bassin), ipsilatérale ou croisée, d’un côté vers le côté opposé via la bifurcation aortique. Des accès brutaux sont également possibles. En outre, si nécessaire, des ponctions sont effectuées dans la région des artères de la jambe pour le passage rétrograde du fil, dans la région distale de la couronne, ou dans la région des artères du pied.

Aujourd’hui, outre les coronaires et les vaisseaux irriguant le cerveau, les artères des membres supérieurs et inférieurs jusqu’au pied – aorte et ses branches comme les artères mésentériques et rénales – sont traitées par cathétérisme.

Les indications comprennent le traitement de sténoses circonscrites jusqu’à la revascularisation d’occlusions emboliques récentes, mais aussi d’occlusions thrombotiques récentes ; ou d’occlusions plus anciennes à chroniques, parfois jusqu’aux artères du pied (en cas de lésions non cicatrisantes), soit unilatéralement (également bilatéralement au cours de la même intervention), soit par la même voie d’abord fémorale croisée ou, en cas de résultats dans la bifurcation aortique, simultanément bifémorale (technique dite du kissing balloon ou du kissing stent).

Conditions techniques

La plupart des interventions artérielles par cathéter sont réalisées sous angiographie (radiations ionisantes) avec un produit de contraste iodé ou, en cas de fonction rénale gravement altérée, avecdu CO2. Pour ce faire, il faut disposer d’une capacité radiographique adaptée à l’angiographie, qui peut aller de l’arceau en C correspondant à la salle d’opération hydride en passant par des installations compactes. La ponction artérielle peut également être réalisée sous contrôle échographique. Des interventions circonscrites seraient possibles sous contrôle échographique uniquement, avec l’inconvénient d’une perte de temps correspondante et de l’absence de documentation angiographique des résultats.

Matériel de catherisation et bases techniques

Pour l’angioplastie transluminale percutanée (ATP), nous avons besoin d’un accès artériel qui est créé par une ponction artérielle percutanée via un fil-guide et une insertion de sas (cathéter court à lumière épaisse avec valve anti-retour) en utilisant la technique de Seldinger. Le fil-guide est avancé sous contrôle visuel au-dessus de la lésion à traiter et placé dans la lumière vasculaire distale saine. Le matériel du cathéter peut être avancé au-dessus. Nous utilisons des cathéters de dilatation à ballonnet sans revêtement, des ballonnets recouverts de médicaments à base de paclitaxel (“Drug Eluting Balloon” [DEB]), des stents en acier inoxydable médical (appelés “bare metal stents”) de différents alliages tels que le cobalt-chrome, le cobalt-nickel ou le platine-chrome, ou encore des stents recouverts de médicaments (appelés “stents”). “Drug Eluting Stents” [DES] avec l’évérolisme ou le paclitaxel) [4,5]. Le développement de nouveaux matériaux vise à réduire le taux de resténose et de rebouchage. L’utilisation de ballons recouverts de médicaments a permis de réduire de manière significative le taux de resténose. L’utilisation de stents dits biorésorbables serait très tentante. Cependant, les données concernant les artères périphériques sont encore insuffisantes pour émettre des recommandations [6]. Les stents recouverts de PTFE sont également utilisés, notamment dans le traitement des anévrismes, des fistules AV et des perforations iatrogènes. Selon le type d’intervention, des cathéters de thrombectomie et d’athérectomie et des dispositifs de réentrée spécifiques sont disponibles. L’évolution des matériaux ouvre sans cesse de nouveaux champs de traitement.

Interventions par cathéter – Indications et exemples

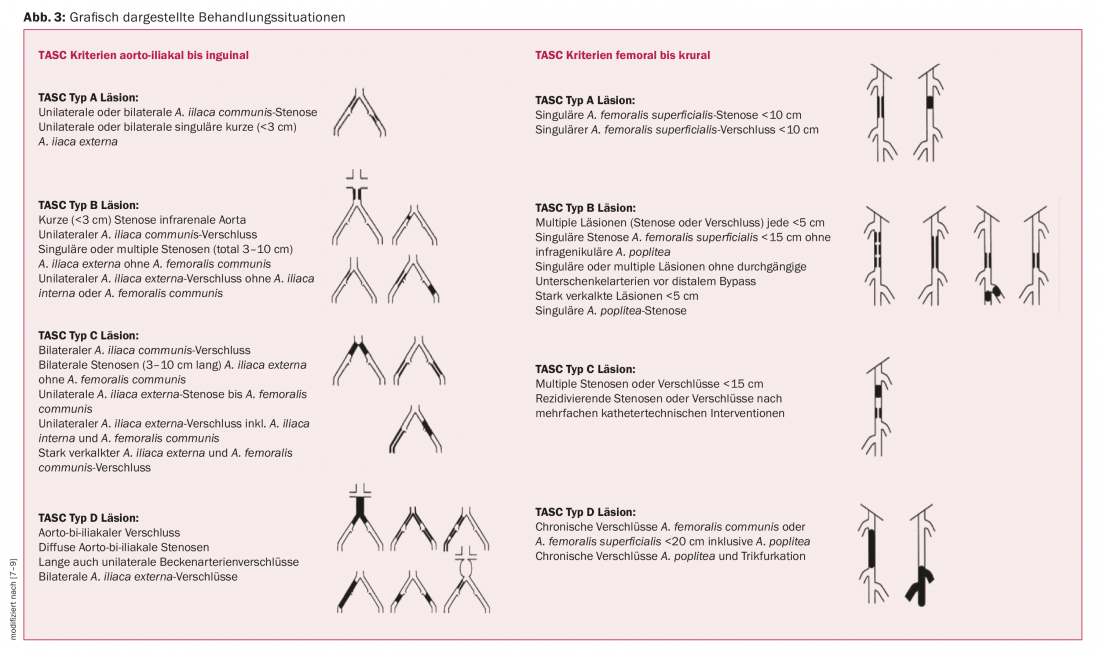

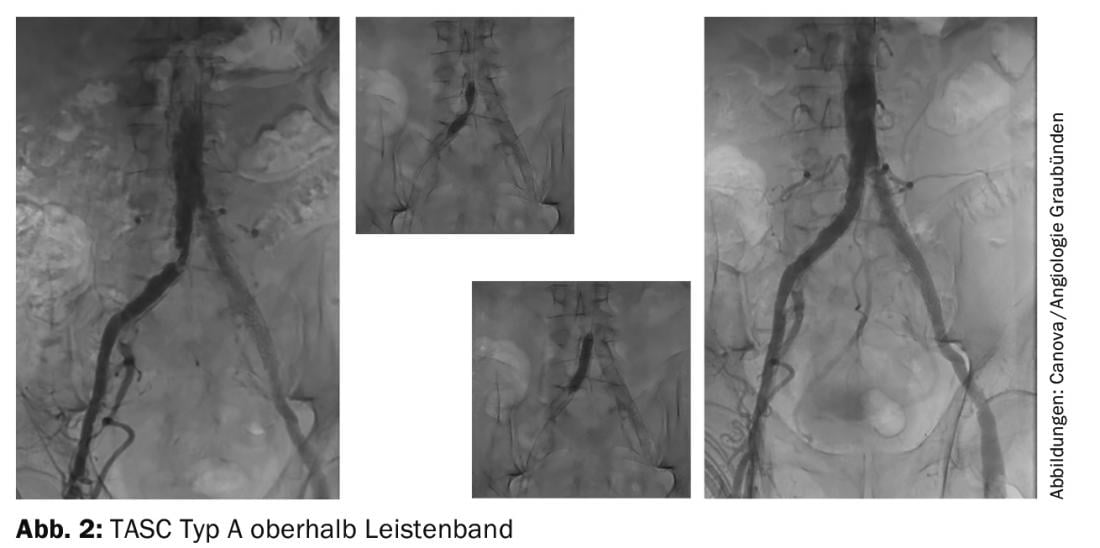

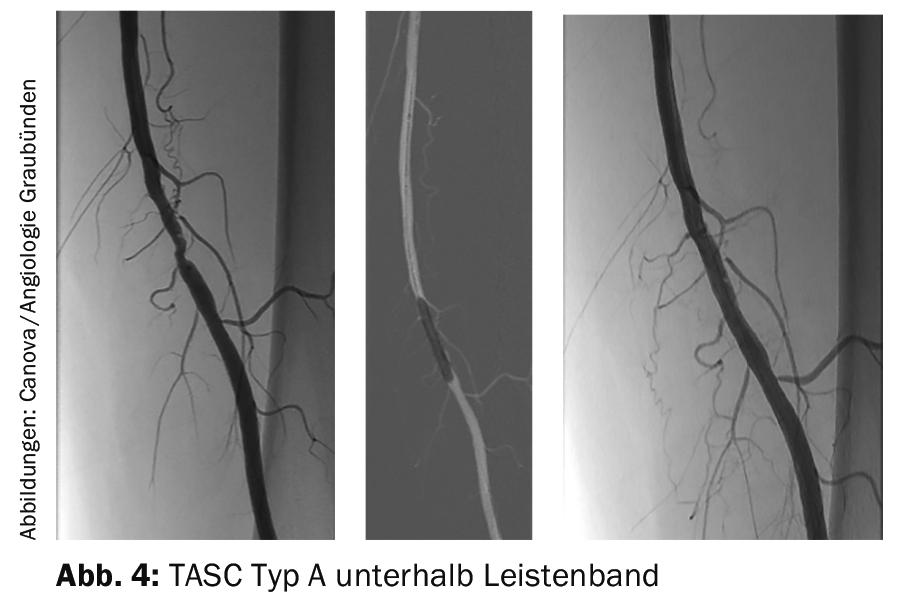

L’indication et le choix du traitement interventionnel se basent sur des recommandations fondées sur des preuves et doivent être adaptés au patient dans le cadre d’une discussion interdisciplinaire impliquant des spécialistes en médecine vasculaire de différentes orientations (p. ex. chirurgiens, radiologues, angiologues). Les recommandations sur le choix du traitement figurent dans le document TASC (“Trans Atlantic Inter-Society Consensus”) [7–9]L’analyse de la lésion est réalisée à l’aide d’un appareil de mesure de la pression artérielle, qui varie en fonction de la localisation (aortique, iliaque, fémorale à crurale) et du type de lésion (unilatérale ou bilatérale, courte ou longue, incluant la bifurcation aortique et la distance par rapport aux artères rénales ou incluant les artères rénales). A. fémorale commune) et, selon le degré d’acuité (embolie récente ou thrombose ou calcification chronique), privilégie la technique percutanée purement par cathéter, la technique chirurgicale combinée par cathéter ou la technique chirurgicale pure. L’évolution vers les interventions par cathéter est également visible ici, puisque les recommandations du TASC mentionnent la procédure endovasculaire pour trois types sur quatre, en particulier lorsque le risque opératoire n’est pas jugé faible. Le traitement purement endovasculaire concerne les lésions circonscrites unilatérales (TASC de type A) situées au-dessus ou au-dessous du ligament inguinal (Fig. 2 et 4) .

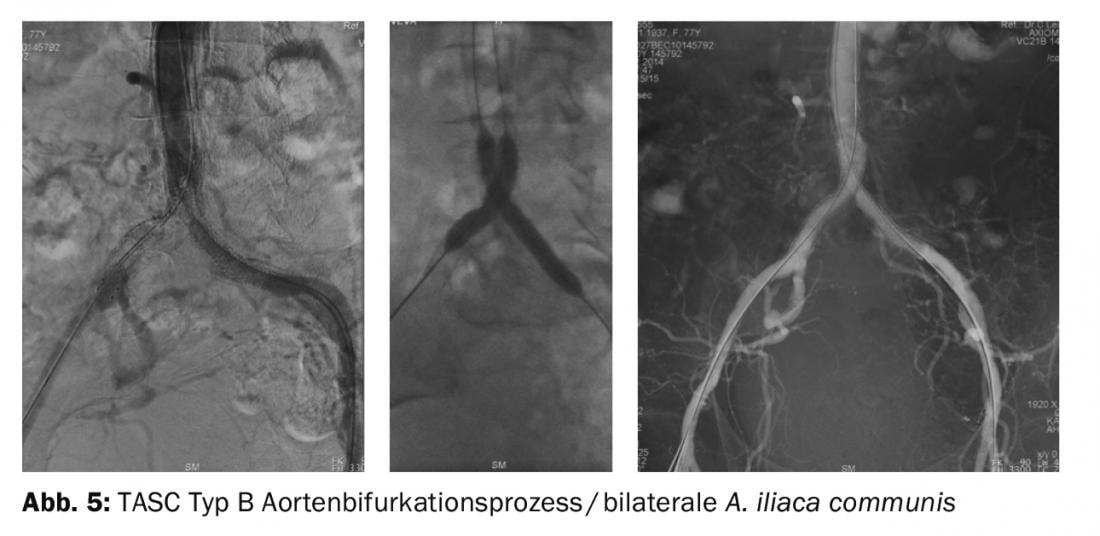

Le traitement endovasculaire est plus approprié pour les lésions circonscrites de l’aorte et de la jonction ilio-fémorale sans artère fémorale commune (TASC de type B). Les processus de bifurcation aortique/obstruction de l’artère iliaque communebilatérale (Fig. 5) et les artères pelviennes distales fortement calcifiées (artère iliaque externe) ou les obstructions de l’artère inguinale (TASC de type C) sont recommandés par voie endovasculaire, surtout si le risque opératoire n’est pas faible. Les occlusions d’artères pelviennes à long trajet, les occlusions d’artères aortiques et pelviennes et les occlusions chroniques d’artères inguinales (artères fémorales communes) et d’artères fémorales à long trajet (>20 cm) impliquant l’artère poplitée (TASC type D) sont recommandées sur le plan purement chirurgical ( Fig. 6).

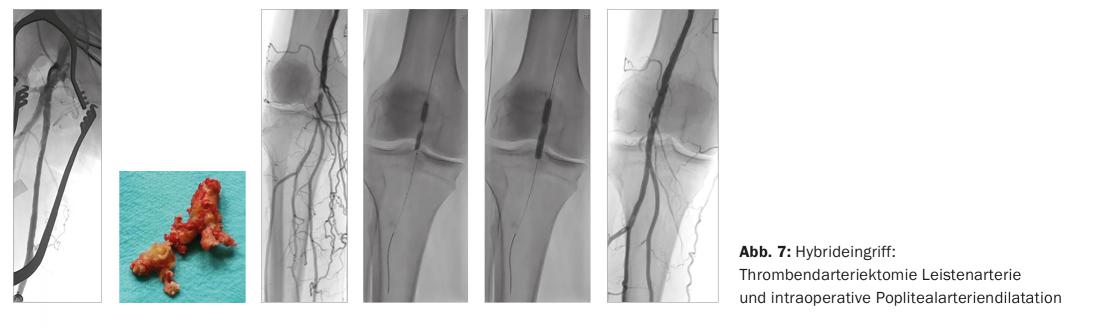

Nous réalisons des interventions dites hybrides en cas de bifurcation fémorale massivement calcifiée, avec thrombendartériectomie ouverte avec dilatation par patch plastique et dilatation peropératoire par ballonnet rétrograde iliaque ou antégrade (Fig. 7).

Conclusion

La maladie artérielle périphérique doit être identifiée et traitée. Les possibilités de traitement par cathéter, peu invasives, sont en constante évolution. Le choix du traitement (endovasculaire pur – combiné en tant qu’intervention dite hybride – chirurgical pur) doit être fait de manière interdisciplinaire en connaissant les possibilités d’application des techniques courantes, en fonction du patient individuel et en tenant compte de ses risques et de ses souhaits.

Littérature :

- Dua A, et al : Épidémiologie de la maladie artérielle périphérique et de l’ischémie critique des membres inférieurs. Tech Vasc Interv Radiol 2016 ; 19(2) : 91-95.

- Coen DA, et al. pour le groupe de travail de l’EFIM sur la médecine vasculaire : Maladie artérielle périphérique : un problème croissant pour le médecin interne. European Journal of Internal Medicine 2009 ; 20(2) : 132-138.

- Meves SH, et al. pour le groupe d’étude getABI : Excess cardiovascular mortality in patients with peripheral arterial disease in primary care : 5-year results of the getABI study. Cerebrovasc Dis 2010 ; 29(6) : 546-554.

- Jongsma H, et al : Angioplastie par ballonnet à injection de médicament versus angioplastie par ballonnet non recouvert chez les patients atteints de maladie artérielle occlusive fémoropoplitée. J Vasc Surg 2016 (29 juillet). doi : 10.1016/j.jvs.2016.05.084. [Epub ahead of print 2016 July 29]

- Stoner MC, et al. on behalf of the Society for Vascular Surgery : Reporting standards of the Society for Vascular Surgery for endovascular treatment of chronic lower extremity peripheral artery disease. J Vasc Surg 2016 ; 64(1) : e1-e21.

- van Haelst ST, et al : Statut actuel et perspectives futures des stents biorésorbables dans les maladies artérielles périphériques. J Vasc Surg 2016 (26 juillet). doi : 10.1016/j.jvs.2016.05.044. [Epub ahead of print 2016 July 26]

- Norgren L, et al. pour le groupe de travail TASC II : TASC II section F sur la revascularisation en PAD. J Endovasc Ther 2007 ; 14(5) : 743-744.

- Jaff MR, et al. pour le comité directeur du TASC : An Update in Methods for Revascuralisation and Expansion of the TSAC Lesion Classification to include Below-the-Knee Arteries : A. Supplement to the Inter-Society Consensus for the Management of peripheral Arterial Disease (TASC II) : Endovasc Ther 2015 ; 22(5) : 663-677. doi : 10.1177/1526602815592206. [Epub ahead of print 2015 Aug 3]

- Starodubtsev V, et al : Hybrid and open surgery of Trans Atlantic Inter Society II Type C and D iliac occlusive disease and clinical lesion of common femoral artery. Int Angiol 2016 ; 35(5) : 484-491. [Epub ahead of print 2015 Nov 10]

CARDIOVASC 2016 ; 15(5) : 18-22