L’un des motifs de consultation les plus fréquents dans les cabinets de médecine générale et aux urgences est la lombalgie. Une revue systématique de 2012 a estimé la prévalence globale ponctuelle de la lombalgie à limitation d’activité >1 jour à 12% et la prévalence à 1 mois à 23%. Les douleurs lombaires peuvent être classées en fonction de leur durée et de leur cause. On peut distinguer les lombalgies non spécifiques (synonyme de lumbago, lombalgie, communément appelé “lumbago”) des lombalgies spécifiques.

L’un des motifs de consultation les plus fréquents dans les cabinets de médecine générale et aux urgences est la lombalgie. Une revue systématique de 2012 a estimé la prévalence ponctuelle globale des lombalgies >1 jour limitant l’activité à 12% et la prévalence à 1 mois à 23% [1].

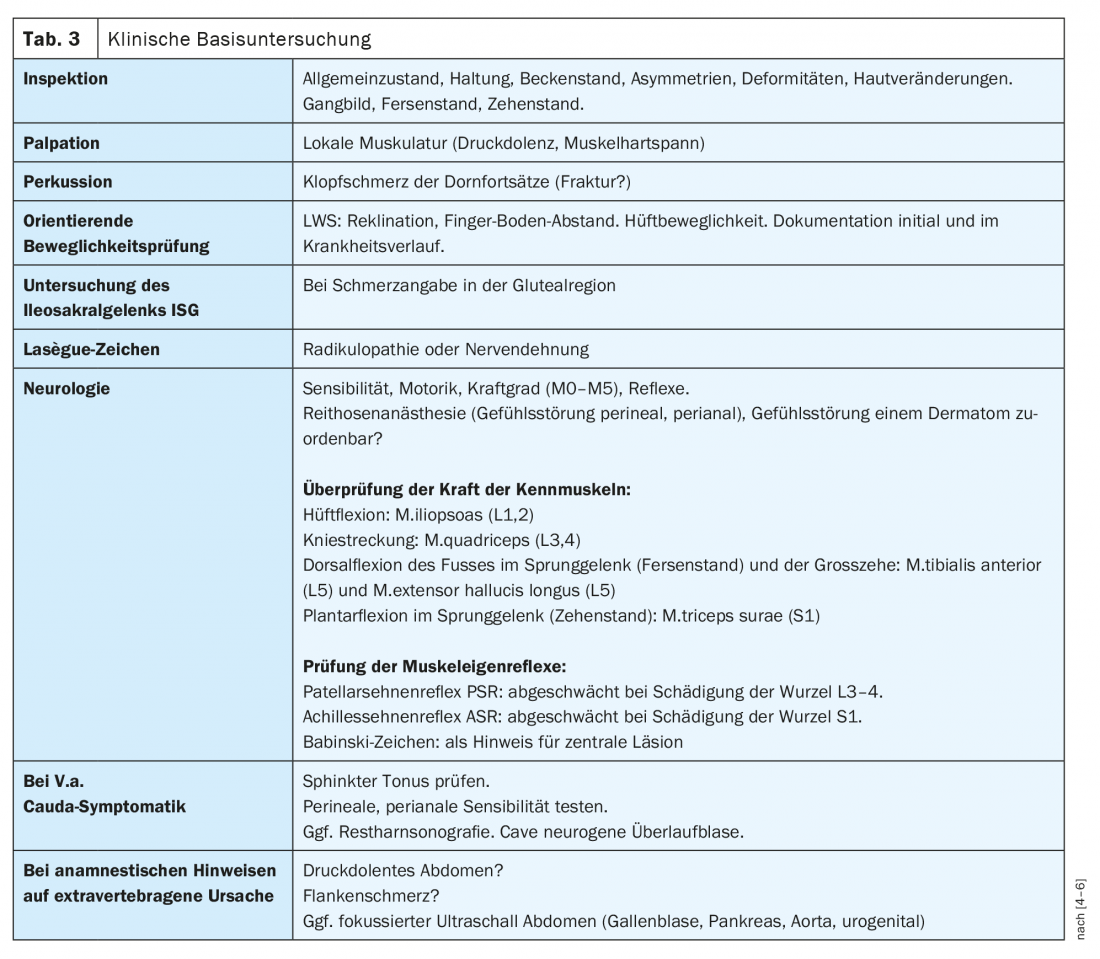

Les douleurs lombaires peuvent être classées en fonction de leur durée et de leur cause. On peut distinguer les lombalgies non spécifiques (synonyme de lumbago, lombalgie, communément appelé “lumbago”) des lombalgies spécifiques. Les lombalgies spécifiques auxquelles on peut attribuer une cause mécanique (hernie discale, sténose du canal rachidien) ou somatique (tumeurs comme les métastases squelettiques, infections comme la spondylodiscite ou l’abcès épidural, affections rhumatologiques sous-jacentes comme les spondylarthropathies séronégatives) ne représentent qu’une petite partie. Ils nécessitent un diagnostic et un traitement plus poussés. Les maux de dos non spécifiques représentent la plus grande partie (85%). La majorité des patients qui se présentent avec des lombalgies non spécifiques ont une évolution bénigne et les douleurs dorsales disparaissent pendant la phase aiguë (12 semaines) lombalgies. Malgré des coûts de traitement généralement faibles, le mal de dos pèse lourd dans l’économie nationale en raison de sa prévalence élevée tout au long de la vie. Les coûts élevés résultent d’une part du traitement à long terme d’évolutions complexes, et d’autre part des coûts indirects liés à l’absentéisme et à la réduction de la performance au travail. Il est donc d’autant plus important d’évaluer précocement le risque de chronicité et de proposer aux patients des mesures thérapeutiques appropriées à un stade précoce, qui leur permettront de minimiser leurs arrêts de travail.

Processus de chronicisation

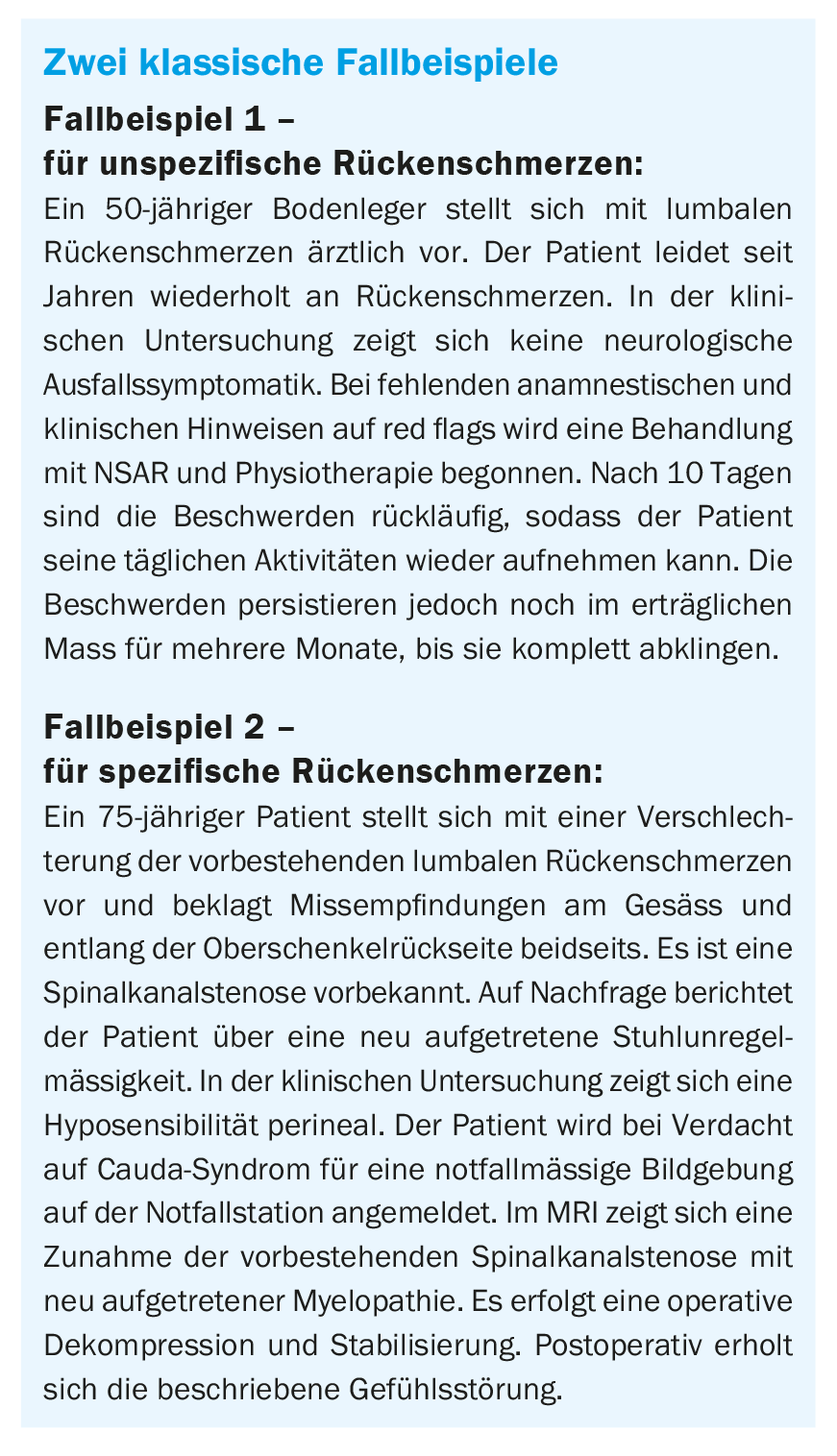

Lors du passage de la douleur aiguë à la douleur chronique, le handicap du patient devient multiple [3]. Différents facteurs se renforcent mutuellement. En raison de la limitation fonctionnelle, la mobilité du patient est considérablement réduite, il ne peut remplir que partiellement ses rôles privés et professionnels et le comportement lié à la douleur prend plus de place. Cela se traduit sur le plan cognitif et émotionnel par une baisse de l’humeur et de l’état d’esprit, ainsi que par des schémas de pensée défavorables, tels que le catastrophisme ou la conviction d’une forte déficience. Ces facteurs sont particulièrement visibles dans le processus de chronicisation de la douleur chez les patients qui avaient déjà des problèmes psychologiques, sociaux et professionnels avant l’épisode douloureux. En conséquence, les schémas de pensée et de comportement défavorables ainsi que les constellations de risques psychosociaux des patients doivent être identifiés très tôt, en sachant que leur risque de chronicité est accru. Conformément aux facteurs de risque pour une cause spécifique (red flags), les “yellow flags” ont été formulés comme facteurs de risque de chronicité (tableau 1 “yellow flags”).

Diagnostic

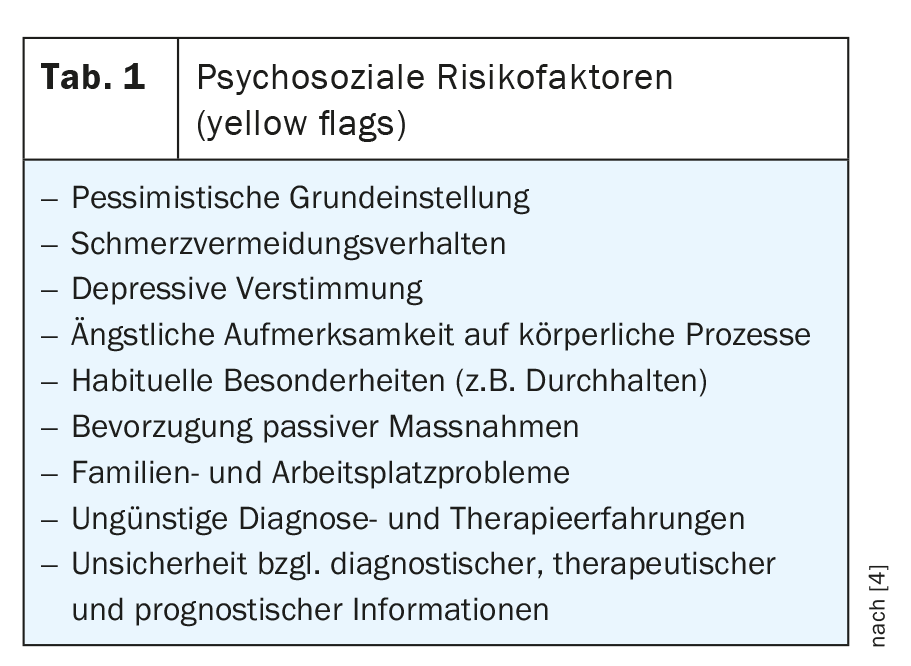

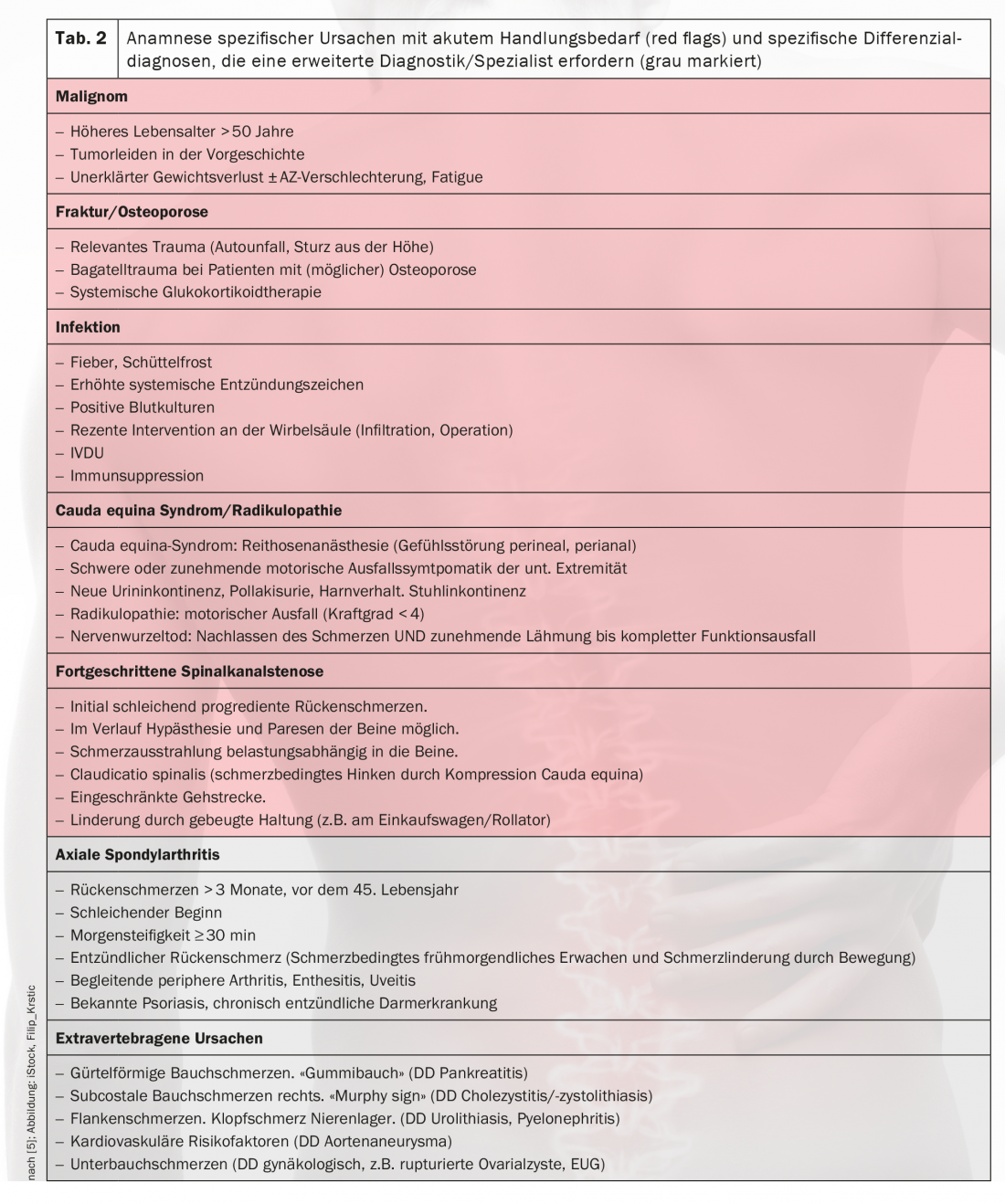

L’anamnèse est essentielle lors de l’évaluation des patients qui se présentent pour la première fois avec une lombalgie. Elle comprend les caractéristiques de la douleur et la recherche de signaux d’alerte pour une cause spécifique (tableau 2 “red flags”). En ce qui concerne les caractéristiques de la douleur, les questions portent sur la localisation, l’intensité (EVA 1-10/10), la qualité (nociceptive, neuropathique), l’évolution dans le temps (variabilité de la douleur au cours de la journée) et la dépendance comportementale (douleur au repos, à l’effort ; troubles du sommeil associés à la douleur). Il s’agit également de savoir dans quelle mesure les activités quotidiennes sont limitées par la douleur, quelle est la charge de travail actuelle dans la vie privée/professionnelle et s’il y a déjà eu des épisodes de douleur auparavant. En outre, l’anamnèse devrait prendre en compte très tôt la détection des facteurs de risque psychosociaux. L’examen physique orthopédique de base est étendu en conséquence en présence d’indices d’une cause spécifique de la lombalgie (tableau 3).

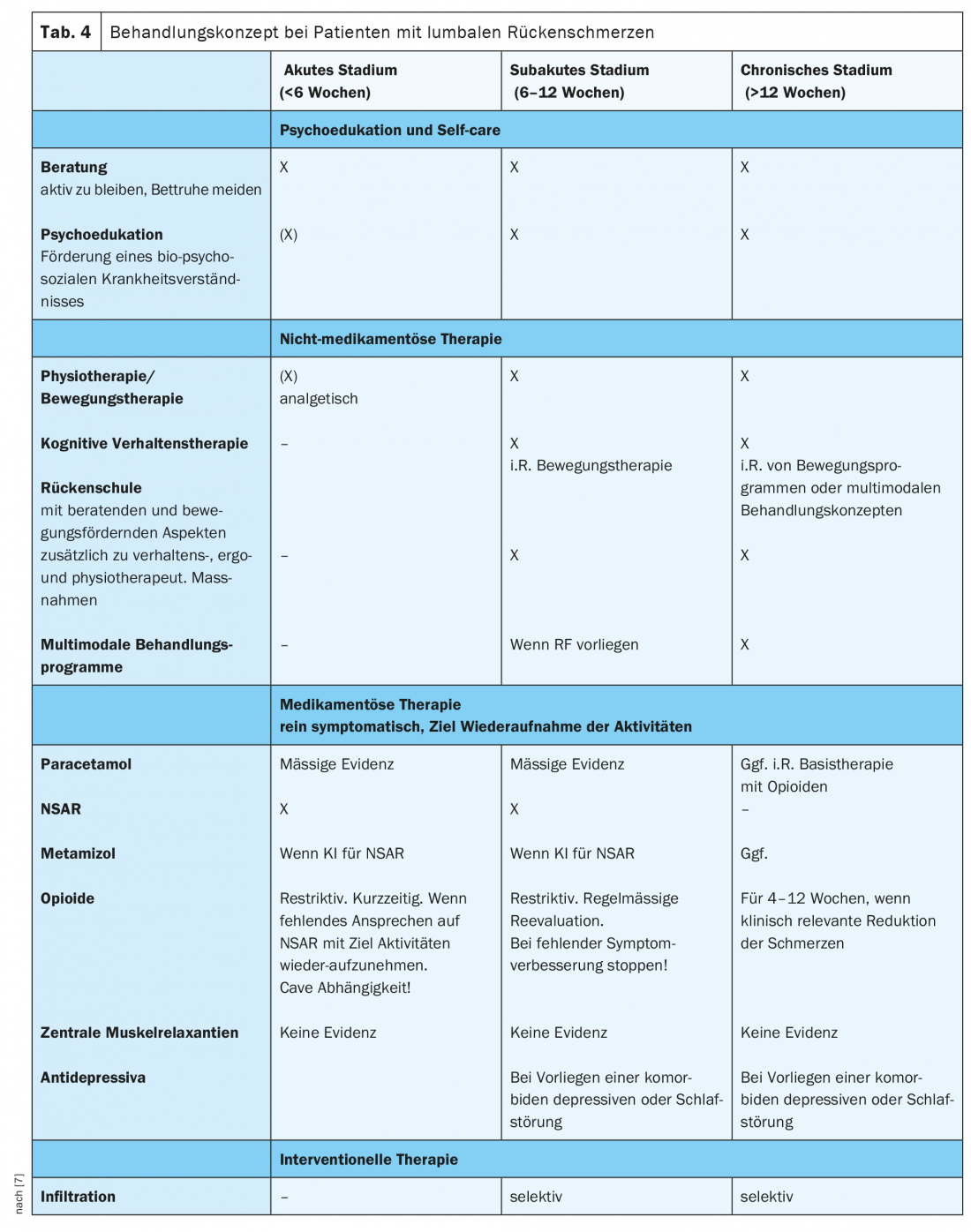

Grâce à ce diagnostic, le premier médecin traitant peut, lors de la première consultation, différencier la cause du mal de dos en spécifique et non spécifique et initier des mesures de contrôle des symptômes. Les traitements médicamenteux sont énumérés dans le tableau 4 .

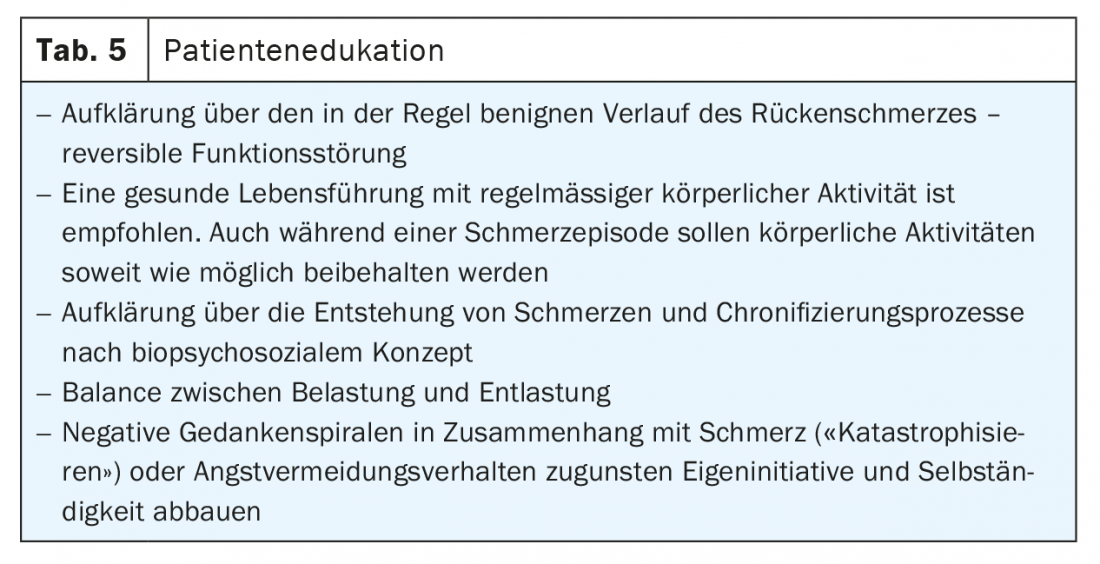

Chez les patients souffrant de lombalgie non spécifique sans présence de “red flags”, l’imagerie n’est pas nécessaire pendant les 4 à 6 premières semaines. L’objectif principal est d’informer le patient sur la bénignité des symptômes et de le motiver à rester actif et à éviter les comportements de ménagement (tableau 5).

Clarifier lors de la première consultation :

- Existe-t-il des indices d’une cause spécifique nécessitant une action urgente (syndrome de Caudas, fracture, tumeur, infection) ?

- Existe-t-il des symptômes de déficit neurologique ?

- Existe-t-il des facteurs de risque de chronicité ?

Diagnostic et traitement avancés en cas d’indices d’une cause spécifique de la douleur

Le dosage des paramètres de laboratoire n’est pas recommandé en routine. En présence de “red flags” avec suspicion d’infection, de tumeur ou d’événement inflammatoire, un laboratoire de base est nécessaire. Le praticien doit agir de toute urgence si la clinique fait suspecter une fracture instable (fracture avec compression spinale), une infection spinale, un syndrome de Caudas, un prolapsus de masse ou une tumeur avec compression nerveuse de haut niveau. Dans ce cas, une hospitalisation d’urgence dans un hôpital approprié est indiquée pour la poursuite des investigations et du traitement. Même en cas de suspicion d’une cause extravertébrale de la douleur, il est généralement nécessaire de référer le patient. En cas de radiculopathie, l’urgence de l’examen résulte de la symptomatologie déficitaire [8]. En cas de déficiences motrices progressives, une IRM rapide est indiquée (en urgence en cas de déficiences plus sévères) et une évaluation par un spécialiste est indiquée. En cas de déficit moteur léger sans signes d’alerte associés, il convient d’essayer en premier lieu un traitement pendant 2 à 4 semaines et de ne programmer l’IRM en ambulatoire qu’en l’absence d’amélioration. Dans ce cas, il est essentiel d’instruire le patient de se présenter à nouveau à un médecin en cas d’augmentation des symptômes de déficit moteur, de douleurs invalidantes ou de symptômes de la maladie de Cauda dans l’intervalle.

En cas de compression nerveuse à l’IRM, il est essentiel de savoir si celle-ci est en corrélation avec la clinique et si elle est à l’origine de la douleur. Si les symptômes radiculaires persistent, une évaluation par un spécialiste est recommandée, idéalement avec un résultat d’IRM, avec la question d’un traitement interventionnel de la douleur (infiltration) ou d’une opération.

Diagnostic et traitement des troubles persistants

Une réévaluation des symptômes doit avoir lieu après 2 à 4 semaines de traitement conforme aux lignes directrices. En cas d’amélioration clinique avec reprise des activités quotidiennes, les mesures peuvent être désescaladées.

Chez la majorité des patients souffrant de lombalgie non spécifique, les symptômes disparaissent de manière significative après un intervalle de 4 à 6 semaines. Si les symptômes persistent au-delà de cette période de manière restrictive pour le patient, l’évaluation clinique doit être répétée et une imagerie doit également être envisagée. Il faut savoir que dans la pratique clinique quotidienne, de nombreuses imageries sont réalisées sans qu’il y ait de signes cliniques d’alerte. L’initiative américaine “Choosing wisely” (www.choosingwisely.org) promeut la communication des médecins avec les patients sur les diagnostics et les traitements basés sur des preuves. Dans le même ordre d’idées, l’American Academy for Family Medicine et le guide national de soins pour la lombalgie en Allemagne ont recommandé de ne pas effectuer d’imagerie pendant les 4 à 6 premières semaines en cas de lombalgie sans indication d’une cause spécifique. En effet, de nombreux patients asymptomatiques présentent également des changements dégénératifs au niveau de la colonne vertébrale [9]. Il faut également tenir compte du fait qu’un résultat d’imagerie peut entraîner des diagnostics ou des traitements avancés qui, en principe, favorisent la chronicité [10]. Il faut éviter ces imageries sans indication claire, même si le patient pousse au diagnostic. Si la symptomatologie et l’évolution clinique sont “suffisamment expliquées”, il ne faut pas forcer l’imagerie, car il n’y a pas d’évidence pour celle-ci dans les lombalgies chroniques non spécifiques [11]. Il n’est pas recommandé de répéter l’imagerie au cours de l’évolution si les symptômes restent en grande partie inchangés !

Chez les patients souffrant de lombalgies non spécifiques persistantes, les facteurs de risque psychosociaux et liés au poste de travail (tableau 1) devraient être évalués au plus tard maintenant, après avoir exclu une nouvelle cause spécifique. Chez les patients ne présentant pas de “yellow flags”, la priorité est donnée à l’intensification des mesures thérapeutiques (programmes d’exercices ambulatoires par des physiothérapeutes). Chez les patients présentant des facteurs de risque émotionnels et comportementaux, la thérapie par l’exercice selon les principes de la thérapie comportementale a fait ses preuves, car dans ce cas, une réduction de l’attitude d’évitement de l’anxiété entraîne souvent déjà une diminution significative de la douleur. Les formes de thérapie passive (p. ex. massages, application i.m. d’AINS) ne sont pas recommandées, car elles renforcent la dépendance vis-à-vis du praticien et réduisent l’autonomie et la responsabilité personnelle. Il est possible d’aborder de manière ciblée les facteurs de risque individuels tels que les schémas de pensée et de comportement négatifs (par exemple “catastrophisme”, attitude d’évitement de la peur) en menant un entretien motivant.

En cas d’incapacité de travail prolongée (> 4 – 6 semaines) et de présence de “yellow flags”, le patient peut être adressé pour une évaluation interdisciplinaire qui vérifie l’indication d’un programme de thérapie multimodale ambulatoire ou stationnaire. Dans ce cadre, il est également plus facile d’impliquer le médecin spécialiste en psychosomatique en cas de suspicion de trouble somatoforme douloureux et de commencer une psychothérapie ambulatoire concomitante (généralement une thérapie cognitivo-comportementale).

Messages Take-Home

- Seule une petite proportion de patients souffrant de lombalgie nécessite une intervention urgente. Il est peu probable de le manquer si une anamnèse structurée et un examen clinique de base sont effectués.

- Si l’anamnèse et l’examen clinique d’un patient souffrant de lombalgie aiguë ne révèlent aucun signe d’évolution dangereuse (red flags), il n’est pas nécessaire de procéder initialement (4 à 6 semaines) à une imagerie diagnostique.

- La présence de facteurs de risque psychosociaux et liés au lieu de travail augmente le risque de chronicité des douleurs dorsales.

- Un résultat non spécifique à l’imagerie peut entraîner un diagnostic et un traitement étendus qui favorisent la chronicité.

Remerciements : Merci au Dr Beat Lehmann et au Dr Susanne Eichenberger du Centre universitaire d’urgence de l’Hôpital de l’Île à Berne pour leur relecture critique du manuscrit.

Littérature :

- Hoy D et al : A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis Rheum 2012 Jun ; 64(6) : 2028-2037.

- da C. Menezes Costa, Maher CG, Hancock MJ, et al : The prognosis of acute and persistent low-back pain : a meta-analysis. CMAJ 2012 ; 184(11) : E613-E624.

- Maier C, Diener HC. : Médecine de la douleur. Diagnostic interdisciplinaire et stratégies de traitement. 5e édition. 2016. éditions Urban & Fischer.

- Eckardt A : Pratique des maladies du rachis lombaire. Diagnostic et traitement. Springer Verlag 2011.

- Ligne directrice nationale de soins pour la lombalgie. Bundesärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). 2ème édition 2017.

- Reinhold M, Eicker SO, Schleicher P, Schmidt OI. : Colonne vertébrale compacte. Pocketguide de la société allemande de la colonne vertébrale. Éditions Schattauer 2018.

- Foster NE, et al : Prevention and treatment of low back pain : evidence, challenges, and promising directions. Lancet 2018 Jun 9 ; 391(10137) : 2368-2383.

- Glocker F, et al : Lumbale Radikulopathie, S2k-Leitlinie, 2018 ; in : Deutsche Gesellschaft für Neurologie (éd.), Guidelines for Diagnostic and Therapy in the Neurology. En ligne : www.dgn.org/leitlinien

- Jensen MC, et al : Imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire chez les personnes sans douleur dorsale. N Engl J Med 1994 ; 331 : 69-73.

- Chou D, et al : Changements dégénératifs par imagerie par résonance magnétique chez les patients souffrant de lombalgie chronique : une revue systématique. Spine 2011 ; 36(21 Suppl) : S43-S53.

- Chou R, Qaseem A, Owens DK, et al : Diagnostic imaging for low back pain : advice for high-value health care from the American College of Physicians. Ann Intern Med 2011 ; 154(3) : 181-189.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2021 ; 16(3) : 6-11