Le programme www.swissheart-coach.ch vise à aider les individus et les patients soucieux de leur santé à gérer les facteurs de risque cardiovasculaire dans le cadre de la prévention et de la gestion de la maladie. Il peut également être une aide pour les professionnels dans l’accompagnement et le conseil des personnes concernées. Le “Swissheart-Coach” est unique en ce sens qu’il prend en compte tous les facteurs de risque connus. L’accent est mis sur huit facteurs dits de santé : L’absence de tabagisme, l’activité physique, l’alimentation, le poids corporel, la gestion du stress, le contrôle de la pression artérielle et du métabolisme des lipides et du glucose.

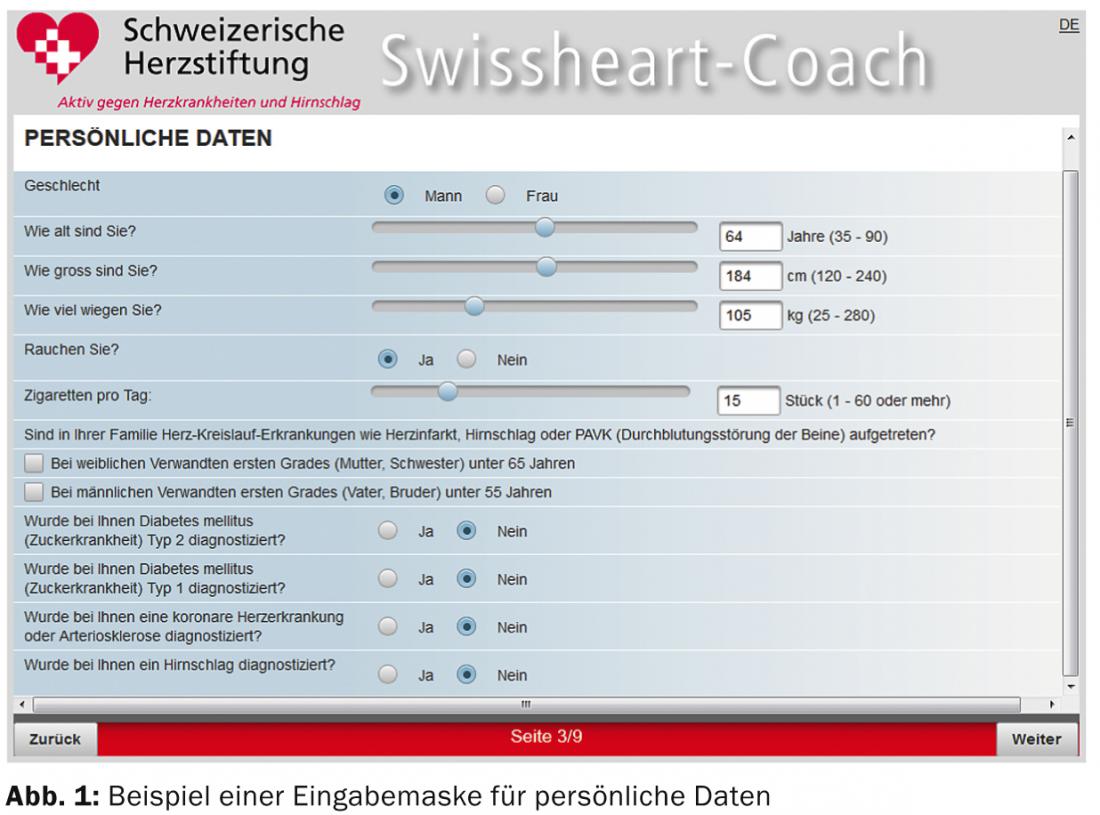

www.swissheart-coach.ch est un calculateur de risque qui représente principalement l’augmentation relative du risque de maladie cardiovasculaire par rapport à une personne du même âge sans facteurs de risque modifiables ou avec des facteurs de risque optimisés. Les utilisateurs du programme saisissent leurs données dans plusieurs sous-écrans (figure 1). Le programme permet d’exploiter de manière interactive le potentiel de ce que l’on appelle les facteurs de santé en sélectionnant les changements de comportement proposés dans une mesure variable. Aucune donnée n’est enregistrée à ce stade, mais un rapport imprimable individualisé contenant des recommandations détaillées est généré à la fin de chaque session. En complément, des offres de consultations plus approfondies sont proposées, y compris des conseils par téléphone et sur Internet par des médecins de la Fondation de cardiologie. Enfin, de nombreux liens vers les outils d’information et de soutien existants et vers la base de connaissances ELIPS des Hôpitaux universitaires de Genève apparaissent. Une page spécialement conçue pour les professionnels contient les références des calculs scientifiques.

Méthodologie de calcul des risques

Dans le Swissheart-Coach, la détermination du risque absolu se base sur le score AGLA. Comme le score ESC, le score AGLA tient compte, par rapport à PROCAM, des résultats de l’étude MONICA, selon laquelle la Suisse est un pays à faible risque en Europe, avec un facteur de pondération de 0,7 [1]. Ensuite, pour le calcul du risque relatif, l’importance pronostique de l’IMC, du nombre de cigarettes fumées (au lieu de simplement indiquer oui ou non pour le tabagisme) et de l’activité physique est utilisée sur la base de l’importance indépendante de ces paramètres, relevée dans des analyses de régression multivariées [2–4].

Représentation de toutes les variables incluses

Les variables suivantes sont utilisées pour la stratification ou la qualification du risque : Âge, sexe, pression artérielle systolique, cholestérol total, cholestérol LDL, cholestérol HDL, triglycérides conformément aux directives de prévention de l’ESC [5], IMC, nombre de cigarettes fumées par jour et activité physique calculée en termes de calories consommées par semaine [6, 2] sur la base des équivalents métaboliques (MET).

Le régime alimentaire est évalué pour sa concordance graduelle avec le régime méditerranéen selon le score méditerranéen alternatif [7]. Le facteur stress est pris en compte dans l’évaluation des risques, conformément à l’étude Interheart [8]. Si le nombre de facteurs de risque est supérieur à trois, une pondération ajustée est appliquée.

Comme on ne peut pas s’attendre à ce que tous les utilisateurs fournissent toutes les données souhaitées, il a fallu trouver des méthodes pour traiter les données manquantes. Si l’utilisateur ne connaît pas ses données de pression artérielle et de lipides sanguins, le système suppose des valeurs supérieures non pathologiques et indique que la signification du calcul est limitée et invite à faire déterminer les données inconnues dans le cadre d’une visite chez le médecin de famille ou à la pharmacie.

Présentation des résultats adaptée aux profanes

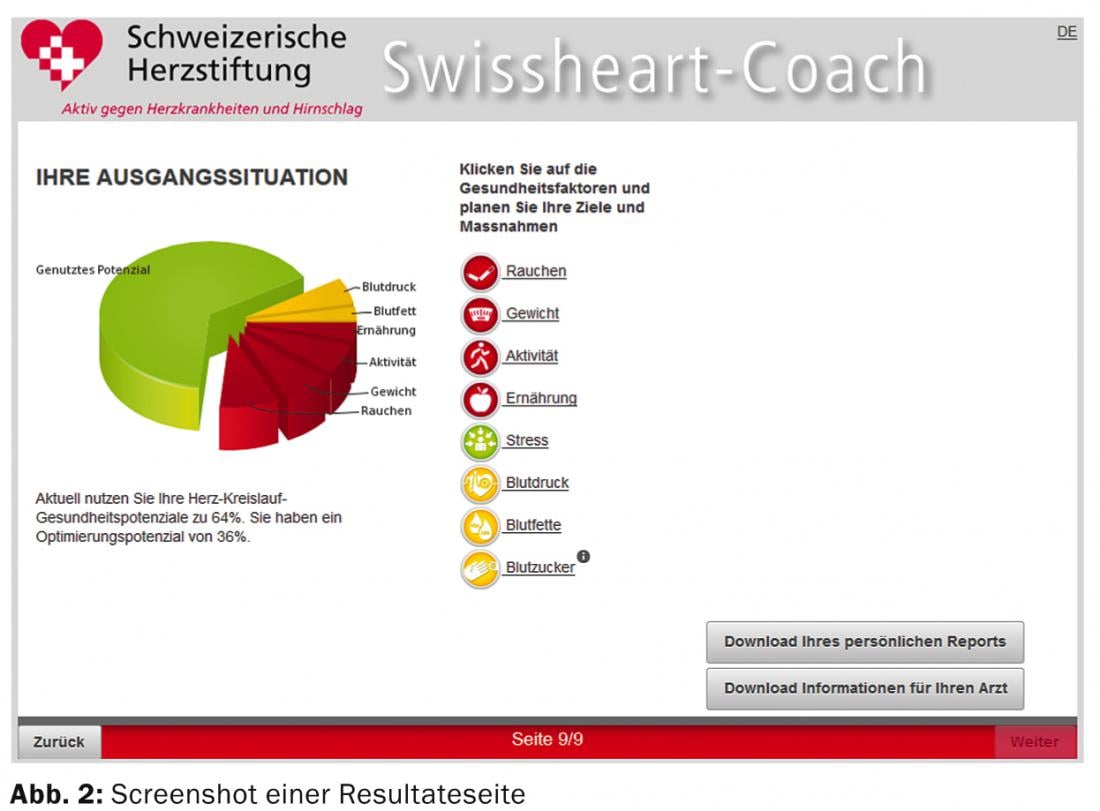

Les calculateurs de risque disponibles dans le monde médical sont conçus pour être utilisés par des experts. C’est pourquoi, lors du développement du programme, la plus grande importance a été accordée à la conception d’un programme adapté aux profanes. On commence par catégoriser le risque cardiovasculaire absolu en niveaux faible, moyen, élevé et très élevé. En outre, l’utilisateur apprend son âge cardiaque calculé. Enfin, le risque relatif est calculé. Il s’agit d’une comparaison entre l’utilisateur et une personne ayant un comportement optimal en matière de santé. Les niveaux respectifs des huit facteurs de santé pris en compte sont représentés quantitativement par des feux tricolores dans un graphique (figure 2). Les interventions et les changements qu’elles entraînent sont également traduits graphiquement.

Motivation à mobiliser ses propres ressources

La force particulière du Swissheart-Coach réside dans le fait que ce programme établit un dialogue avec l’utilisateur et le motive à activer ses ressources de santé. Les utilisateurs se voient proposer un large éventail de comportements possibles à choisir, chacun d’entre eux étant confirmé de manière motivante. Dans une deuxième phase du projet, à partir de 2014, il sera possible de saisir et de stocker les données individuelles à différents moments et d’utiliser une modalité de rappel sélectionnable par l’utilisateur pour le suivi de l’évolution.

A plusieurs endroits, les utilisateurs sont informés de l’existence d’offres complémentaires et reçoivent les liens Internet ou d’autres coordonnées pour les contacter. En particulier, il est toujours fait référence aux médecins généralistes, qui doivent être le premier point de contact pour l’interprétation et la mise en œuvre des changements de comportement choisis ou pour les éventuelles investigations diagnostiques recommandées. En outre, la Fondation de cardiologie propose depuis un certain temps un service de conseil par téléphone et par Internet bien établi, auquel il est également fait référence et qui pourra être développé à l’avenir en fonction du coach Swissheart. De leur côté, les professionnels reçoivent un soutien sous forme d’informations approfondies et d’indications sur les offres de formation continue.

Discussion et perspectives

Avec la procédure décrite, la Fondation Suisse de Cardiologie s’aventure en terre inconnue à bien des égards. Des méthodes de calcul du risque cardiovasculaire sont utilisées, bien qu’elles soient comparables aux modèles de risque traditionnels et qu’elles aient été en partie basées sur des données similaires. La nouveauté réside toutefois dans une plus grande différenciation de certaines variables, telles que les habitudes alimentaires et l’activité physique, la prise en compte quantitative de la consommation de nicotine et l’intégration de facteurs psychosociaux. La représentation du risque calculé se fait principalement sous la forme d’une augmentation relative par rapport à une personne qui optimise tous les paramètres modifiables et qui n’a donc pas de potentiel de changement. Le potentiel de changement disponible individuellement est représenté quantitativement en fonction des mesures choisies par l’utilisateur.

Bien que le risque relatif d’une personne puisse être pondéré différemment du point de vue du risque absolu, la mobilisation des ressources de santé pour influencer le risque relatif est importante, même si le risque initial est faible, si l’on tient compte de l’aspect “lifetime-risk” chez ces individus généralement jeunes.

La question de l’effet de cette offre nécessite un suivi scientifique minutieux. Il est prévu de réaliser une étude de cohorte sur une période définie à partir d’un échantillon d’utilisateurs anonymisés pendant la phase II du projet par rapport à un collectif de contrôle avant la mise en ligne.

Prof. Dr. med. Andreas Hoffmann

Littérature :

- Riesen WF, et al : Revue Médicale Suisse 2005 ; 86 : 1355-1361.

- Gohlke H, et al : Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007 ; 14 : 141-148.

- Gohlke H, et al : Cardiologue 2012 ; 6 : 63-76.

- Gohlke H, et al : Cardiologue 2012 ; 6 : 249-262.

- Perk J, et al : European Heart Journal 2012 ; 33 : 1635-1701.

- Teo KK, et al. [on behalf of the INTERHEART Study Investigators]: Lancet 2006 ; 368 : 647-658.

- Mitrou PN, et al : Arch Intern Med 2007 ; 167 : 2461-2468.

- Yusuf S, et al. [on behalf of the INTERHEART Study Investigators]: Lancet 2004 ; 364 : 937-952.

CARDIOVASC 2014 ; 13(1) : 14-17