La sécheresse de la peau est un phénomène très répandu, en particulier pendant les mois d’hiver à latitudes moyennes et septentrionales du globe, en raison de la faible humidité de l’air. La sécheresse de la peau (xérose cutanée) est également un symptôme courant de diverses maladies chroniques de la peau, en particulier de l’eczéma atopique ou du psoriasis. Pour ces maladies, des facteurs environnementaux tels qu’un temps hivernal sec ou un lavage des mains trop fréquent, bain/douche peuvent encore aggraver la sécheresse de la peau.

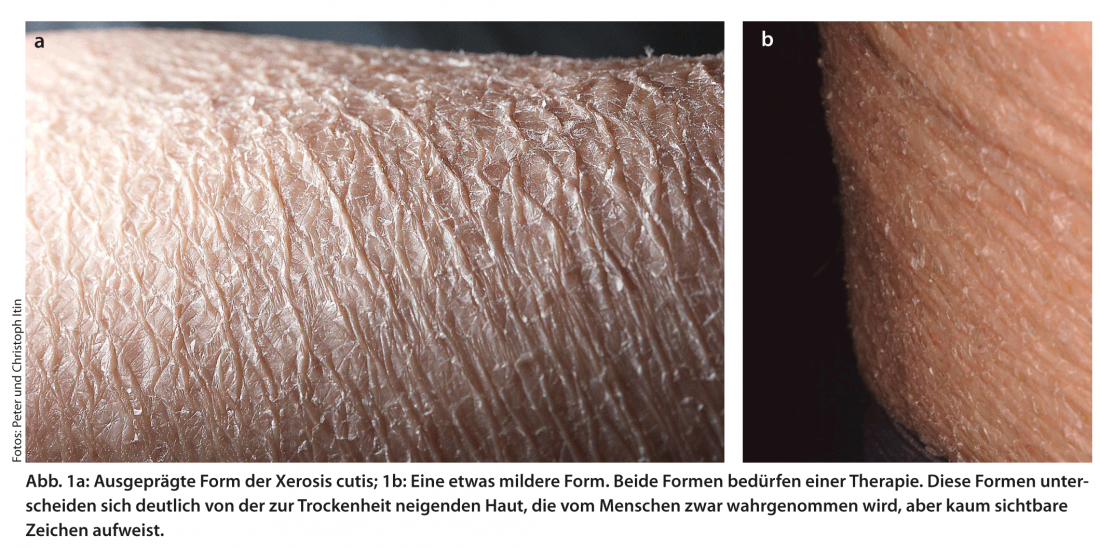

Bien que la xérose cutanée ne soit pas menaçante, elle représente souvent une charge non négligeable pour les personnes concernées ; la peau sèche desquame, peut avoir un aspect inesthétique, entraîne souvent des démangeaisons et a globalement un impact négatif sur la qualité de vie (fig. 1).

Bien que presque tout le monde connaisse le symptôme de la peau sèche par expérience personnelle, ce sont majoritairement les personnes d’âge moyen à avancé qui sont touchées – la prévalence se situe entre 40 et 80%. Dans le contexte de l’augmentation significative de la proportion de personnes âgées dans notre société(www.un.org/esa/population/publications/publications.htm), le symptôme de la peau sèche va continuer à gagner en actualité.

Qu’est-ce que la peau sèche ?

La sécheresse de la peau est due à un trouble de la différenciation épidermique, qui entraîne une diminution de la teneur en lipides intercellulaires et en facteurs naturels d’hydratation dans la couche cornée (stratum corneum). Une couche cornée saine contient 15 à 20 % d’eau. Si la teneur en eau tombe en dessous de 10 %, elle devient squameuse, sèche et cassante au toucher. La diminution de la teneur en eau s’accompagne d’une augmentation de la perte d’eau transépidermique (TEWL). L’élasticité mécanique de la couche cornée diminue rapidement (élastique → cassante) et est immédiatement perçue par les personnes concernées par le changement de sensation de la peau. La couche cornée fragile devient squameuse et des microfissures se forment. Ces derniers constituent des portes d’entrée pour des substances et des micro-organismes potentiellement nocifs. Le trouble est souvent accompagné de démangeaisons.

Outre les facteurs intrinsèques et génétiques, des facteurs environnementaux sont souvent responsables de l’apparition d’une peau sèche. Il s’agit notamment de la diminution de l’humidité de l’air pendant le semestre d’hiver, mais aussi du “style de vie” ou des comportements liés au travail tels que le lavage fréquent des mains, les douches/bains, le séjour dans des pièces climatisées, le travail en milieu humide ou une sollicitation mécanique excessive de la peau, par exemple par les vêtements.

Traitement de la peau sèche

Les mesures qui conduisent à la normalisation de la différenciation épidermique sont les plus importantes. La modification du “style de vie” ou des comportements liés au travail peut entraîner une amélioration significative du symptôme de la peau sèche en quelques jours ou semaines seulement.

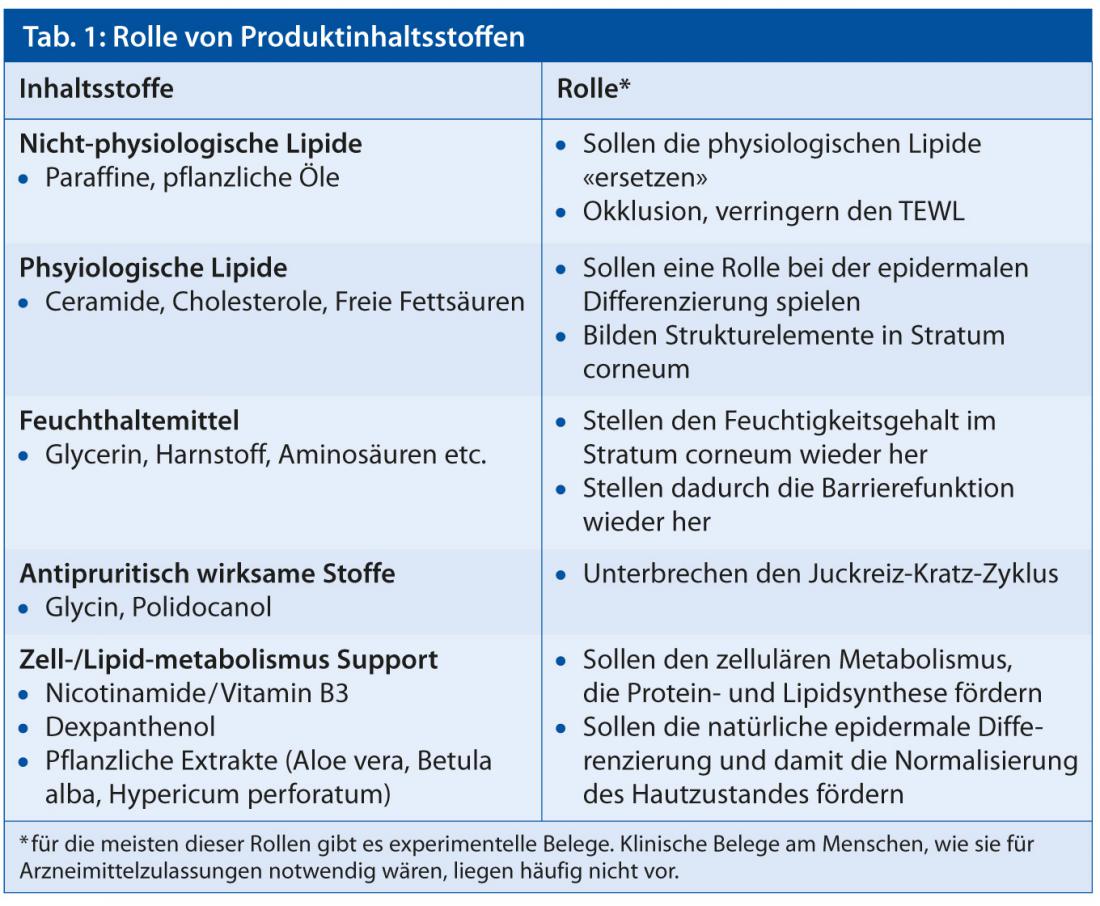

Par une normalisation de la différenciation épidermique initiée de manière extrinsèque – appelée “inside-out approach” dans la littérature – on essaie d’influencer positivement la différenciation épidermique par des substances appliquées localement (dexpanthénol, lipides physiologiques, par exemple céramides) (tableau 1). Cependant, il n’existe actuellement aucune étude contrôlée en double aveugle contre placebo chez l’homme.

Les produits les plus utilisés aujourd’hui agissent grâce à leur caractère occlusif, à l’apport topique d’agents hydratants et à la lubrification de la surface de la peau – ce que la littérature appelle “l’approche outside-in”. La teneur en eau de la couche cornée est augmentée grâce aux lipides occlusifs – paraffines, huiles de silicone, huiles végétales – et aux molécules hygroscopiques (humectants) comme la glycérine, l’urée, etc. Cela permet de fermer temporairement les microfissures. Le degré d’occlusion et d’hydratation de la couche cornée dépend principalement du type et de la concentration des lipides et des humectants utilisés. L’effet sur l’homme, qui repose sur une restauration au moins partielle de l’élasticité mécanique de la couche cornée et sur la réduction de la perte d’eau transépidermique, est bien documenté dans la littérature. Il existe des différences parfois importantes en fonction de la formulation.

Aujourd’hui, des substances supplémentaires sont de plus en plus souvent ajoutées aux produits afin d’en augmenter encore l’effet. Des substances à effet antiprurigineux comme la glycine et le polidocanol ou des ingrédients comme par exemple la nicotinamide/vitamine B3 et des extraits végétaux (Aloe vera, Betula alba, Hypericum perforatum), qui sont censés stimuler la différenciation épidermique, la production de lipides intercellulaires et de facteurs naturels d’hydratation, sont utilisés. Cependant, là encore, les études correspondantes en double aveugle et contrôlées par placebo font souvent défaut chez l’homme.

La peau sèche en tant que maladie

Bien que tout le monde connaisse le terme de peau sèche, le phénomène est difficile à circonscrire. Définir la limite entre une peau pathologiquement sèche et une peau à tendance sèche est difficile d’un point de vue expérimental et sémantique.

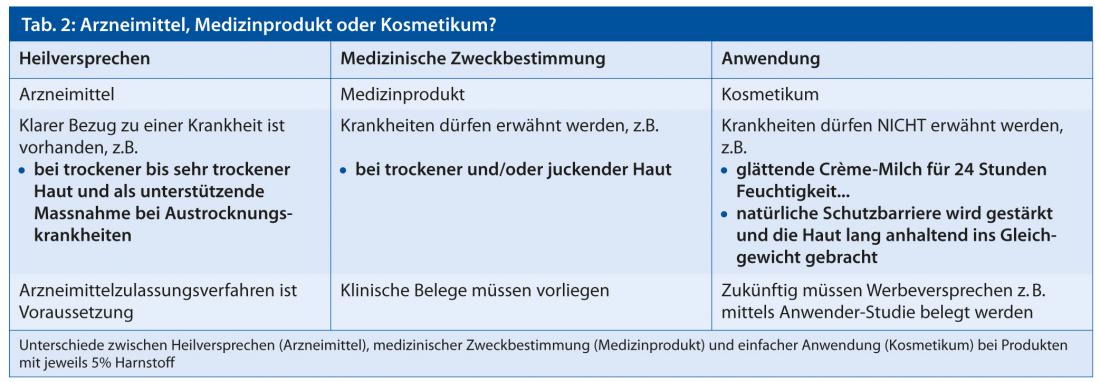

Aujourd’hui, les données sont souvent insuffisantes pour que les produits correspondants puissent être commercialisés en tant que médicaments avec une promesse de guérison pour le traitement de la peau sèche pathologique. Les coûts des études pharmaceutiques à grande échelle sont énormes. Dans ce contexte, les entreprises commercialisent majoritairement les produits sous le statut réglementaire de cosmétique. Les preuves d’un effet clinique sont souvent scientifiquement insuffisantes, voire inexistantes. Pour le consommateur, il est souvent difficile d’interpréter la signification de la promesse de guérison (médicament), de la finalité médicale (dispositif médical) et de la facilité d’utilisation (produit cosmétique) (tableau 2).

Un mot sur la terminologie de produits pour le traitement de la peau sèche

De nombreux articles (brochures, dépliants, spots publicitaires, etc.) font des recommandations sur les caractéristiques des produits destinés au traitement de la peau sèche. Il n’est pas rare que la terminologie des produits destinés au traitement de la peau sèche ne soit pas utilisée de manière uniforme en fonction du groupe cible (consommateur, professionnel) et du pays/de la région.

La forme galénique elle-même (pommade, crème, etc.) a peu d’importance pour l’effet d’un produit, mais uniquement la somme des ingrédients qui restent sur la peau après l’application. Les pommades et crèmes riches en lipides sont donc plus appropriées que les pommades et crèmes pauvres en lipides. En raison de leur matrice (émulsion), les crèmes sont généralement plus faciles à étaler et sont perçues comme plus agréables par l’utilisateur. Il serait judicieux d’étiqueter les produits en fonction de leur teneur en lipides.

Les produits destinés au traitement de la peau sèche sont souvent appelés émollients. Dans le monde anglophone, le mot emollient est majoritairement compris comme la propriété d’un ingrédient. Emollient signifie “adoucissant et assouplissant” et vise à améliorer les propriétés mécaniques de la couche cornée. Le terme “démence” est rarement utilisé. Démulsification signifie apaisement (des irritations) et vise à réduire les irritations dans les microfissures. Les humectants – appelés “humectants” par les anglophones – sont des molécules hygroscopiques qui augmentent l’humidité de la couche cornée et améliorent ainsi ses propriétés mécaniques. Le terme “hydratant”, utilisé aussi bien en anglais qu’en allemand, désigne familièrement les produits qui hydratent la peau. Toutefois, la manière dont le produit agit – grâce à l’occlusion ou aux agents hydratants – reste cachée à l’utilisateur.

L’analyse sensorielle est essentielle à la réussite d’une thérapie

L’observance du traitement chez les patients atteints de sécheresse cutanée pathologique est comparativement faible. Les propriétés sensorielles des produits appliqués par voie topique jouent un rôle important à cet égard. Les propriétés telles que la pénétration, l’étalement et la sensation sur la peau après application sont très importantes pour le patient, bien qu’elles ne soient pas pertinentes en premier lieu pour l’efficacité. Les formulations de type H/E ont généralement de meilleurs résultats à cet égard que les bases avec une phase externe lipophile (type E/H). L’application simple et agréable peut être obtenue par des émulsions vaporisables ou des préparations sous forme de mousse. Un autre facteur important dans l’évaluation subjective des produits est leur odeur. L’expérience de l’industrie cosmétique nous a appris que les consommateurs préfèrent généralement un produit agréablement parfumé à un produit non parfumé. Cependant, les parfums peuvent être allergènes : Pour une meilleure tolérance, il est donc préférable de ne pas en ajouter chez les personnes sensibles.

Prof. Dr. phil. nat. Christian Surber