De plus en plus de personnes dans le monde sont nouvellement infectées par des MST telles que la syphilis. Comme les symptômes disparaissent d’eux-mêmes, la maladie est souvent sous-estimée par les patients. Clara Lehmann, directrice médicale du MVZ Infectiologie (Université de Cologne), a donné des informations sur les possibilités de diagnostic et les approches thérapeutiques lors du congrès de la DGIM. Le traitement de première ligne reste la pénicilline.

Fin 2017, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a signalé une augmentation continue des nouvelles infections par le virus de la lèpre en Europe. En 1493, les navires de Christophe Colomb avaient importé la syphilis du nouveau continent vers l’ancien monde. Aujourd’hui, les États-Unis enregistrent également une hausse du nombre d’infections. Depuis 2010, de plus en plus de personnes dans le monde sont infectées par la bactérie Treponema pallidum, l’agent pathogène de la syphilis.

La syphilis est une maladie sexuellement transmissible qui évolue par étapes et dont les symptômes disparaissent sans traitement, mais qui, si elle n’est pas traitée, peut devenir chronique et affecter tous les systèmes organiques, comme l’a expliqué le Dr Clara Lehmann, médecin-chef du centre d’infectiologie de l’université de Cologne.

La pénicilline reste un traitement de première ligne

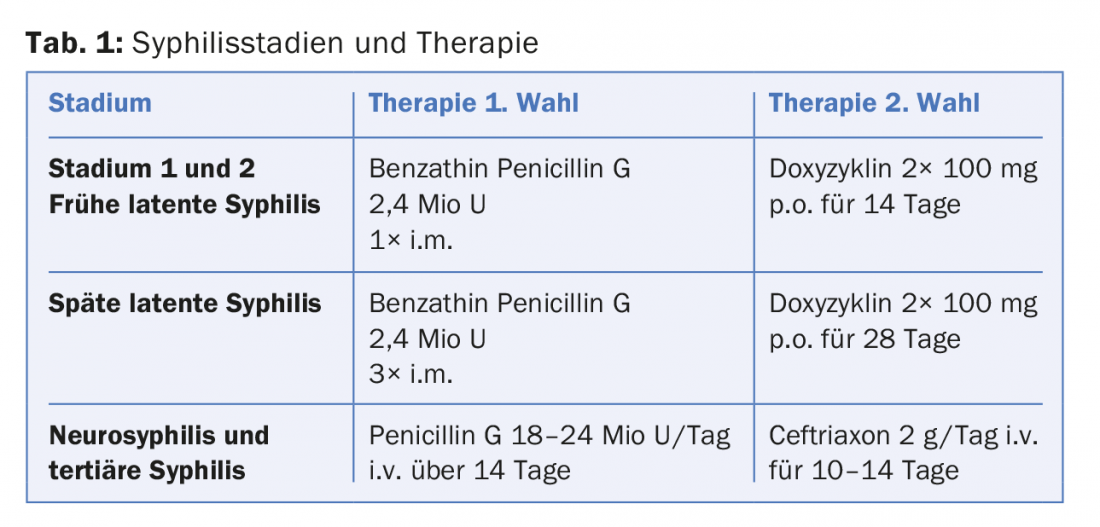

Commençons par la bonne nouvelle : la pénicilline reste un bon moyen de traiter la maladie. Une injection intramusculaire unique de benzylpénicilline-benzathine peut guérir une infection récente. La syphilis latente tardive ne nécessite généralement que trois injections intramusculaires de pénicilline à une semaine d’intervalle, tandis que les variantes de la neurosyphilis et les formes tertiaires nécessitent une administration intraveineuse sur 14 jours. Dans ce cas, la ceftriaxone peut être une alternative à la pénicilline (tableau 1).

Infection par rapport sexuel non protégé

L’infection primaire se produit par contact avec l’agent pathogène via des lésions minimes des muqueuses. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes sont les plus exposés. Les hommes représentent aujourd’hui le plus grand groupe de patients en Europe ; la proportion de femmes infectées n’était que de 6,2% en 2015. L’augmentation actuelle des infections chez les hommes homosexuels s’explique par une plus grande propension à adopter des comportements sexuels à risque.

Le traitement efficace de l’infection par le VIH a entraîné une recrudescence du nombre de partenaires alternants et de la proportion de rapports sexuels à risque. Le VIH peut désormais être traité de manière à ce que la charge virale soit inférieure au seuil de détection. Ainsi, les personnes atteintes ne peuvent plus contaminer leur partenaire lors de rapports sexuels non protégés, ce qui a pour conséquence une diminution de l’utilisation des préservatifs.

Environ trois semaines après un rapport sexuel non protégé, une ulcération indolore se forme au point d’entrée. La période d’incubation est relativement longue, avec un temps de doublement de 30 heures, en raison de la croissance lente des spirochètes. Sur le pénis, l’effet dit primaire est un chancre dur indolore (ulcus durum). Celui-ci guérit sans traitement en 3 à 8 semaines. Il est généralement accompagné d’une lymphadénite régionale. Comme il s’agit d’une lésion indolore, les personnes concernées ne cherchent pas toujours de l’aide, ce qui explique qu’elle passe souvent inaperçue. Les effets primaires peuvent également se manifester par une infection de la bouche ou de l’anus.

Infection disséminée par les spirochètes : le singe parmi les maladies

Bien que la réponse immunitaire initiale entraîne une guérison spontanée de l’ulcère durum, la propagation de l’infection n’est pas empêchée en l’absence de traitement : Les agents pathogènes se répandent dans tout l’organisme sans que l’on s’en aperçoive. Quelques semaines à quelques mois après l’effet primaire, environ un quart des patients non traités commencent à développer une maladie généralisée. A ce deuxième stade, la maladie se manifeste par un exanthème maculaire ou papuleux, également appelé “rougeole de Kiel”. Il s’agit d’une éruption généralisée et symétrique sur le tronc et les membres avec une atteinte pathognomonique des palmes et des plantules. De plus, des nodules plats se forment dans les plis de la peau.

Dans le cadre de la propagation hématogène et lymphatique des agents pathogènes, des symptômes systémiques tels que fièvre, malaise général, céphalées et myalgies apparaissent ; les marqueurs de l’inflammation sont également souvent élevés. Une lymphadénopathie persistante ou des ganglions lymphatiques inguinaux hypertrophiés, parfois douloureux, peuvent indiquer une syphilis. “Ces symptômes disparaissent également spontanément”, explique le Dr Lehmann, “et les personnes concernées ne se rendent souvent pas compte qu’elles ont la syphilis”. Le tableau clinique très varié rend le diagnostic difficile. Il est important de penser au diagnostic différentiel de la syphilis et d’examiner également les partenaires sexuels. Cependant, des infections latentes sont tout aussi possibles. Dans ce cas, seule la sérologie serait positive avant que la maladie n’évolue vers une infection chronique. La condition préalable à l’infection par contact (contagion) est la présence de lésions contenant le tréponème.

Évolution clinique : stade tertiaire et neurosyphilis

Le troisième stade, qui peut survenir à partir de la troisième année environ après l’infection (non traitée), se caractérise par une réaction de défense cellulaire associée à une pauvreté en agents pathogènes. Les granulomes inflammatoires (gommes) sur la peau et les organes internes sont caractéristiques de cette phase de la maladie. Au stade tertiaire, dans le pire des cas, un ou plusieurs organes sont détruits. Dans le système cardiovasculaire, les vaisseaux et les valves peuvent être affectés, par exemple sous la forme d’une insuffisance aortique ou d’un anévrisme de l’aorte.

Les patients atteints de neurosyphilis peuvent se présenter avec des symptômes typiques de la méningite ou se faire remarquer par des complications méningovasculaires telles que la démence (environ 20 ans après l’infection initiale). Le tabes dorsalis, autrefois la forme la plus fréquente de neurosyphilis, est la conséquence d’une dégénérescence des cordons postérieurs de la moelle épinière ; il se caractérise par des douleurs (lancinantes) dans le bas-ventre et les jambes ainsi que par des paresthésies et une ataxie.

Diagnostic : sérologie

On distingue les tests non spécifiques et les tests spécifiques. Le test non spécifique VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) est basé sur la réaction du sérum du patient avec un antigène de cardiolipine. Il est positif au cours de la cinquième semaine de la maladie et constitue une méthode de dépistage et de suivi. Le test RPR (Rapid Plasma Reagin) est un test rapide. Ces deux tests sont des marqueurs d’une infection aiguë et sont utiles pour évaluer le succès d’un traitement. Le test TPHA (test d’hémagglutination du Treponema pallidum) sert de test spécifique. Celui-ci détecte une infection syphilitique à n’importe quel moment.

Source : 124. Congrès de la DGIM, Anciens et nouveaux fléaux : les maladies sexuellement transmissibles (MST), 14-17 avril 2018, Mannheim

Littérature complémentaire :

- Clement ME, et al : Treatment of syphilis : a systematic review. JAMA 2014 ; 312(18) : 1905-1917.

- Gandhi RT : Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 40-2014. Un homme de 57 ans souffrant de douleurs inguinales, d’une lymphadénopathie et d’une infection par le VIH. N Engl J Med 2014 ; 371(26) : 2511-2520.

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2018 ; 28(3) : 40-41