Le syndrome d’épuisement professionnel est omniprésent dans le monde médical. La plus grande enquête jamais réalisée sur le sujet fait froid dans le dos : Deux tiers des jeunes oncologues européens présentent des signes de burnout. Et maintenant ?

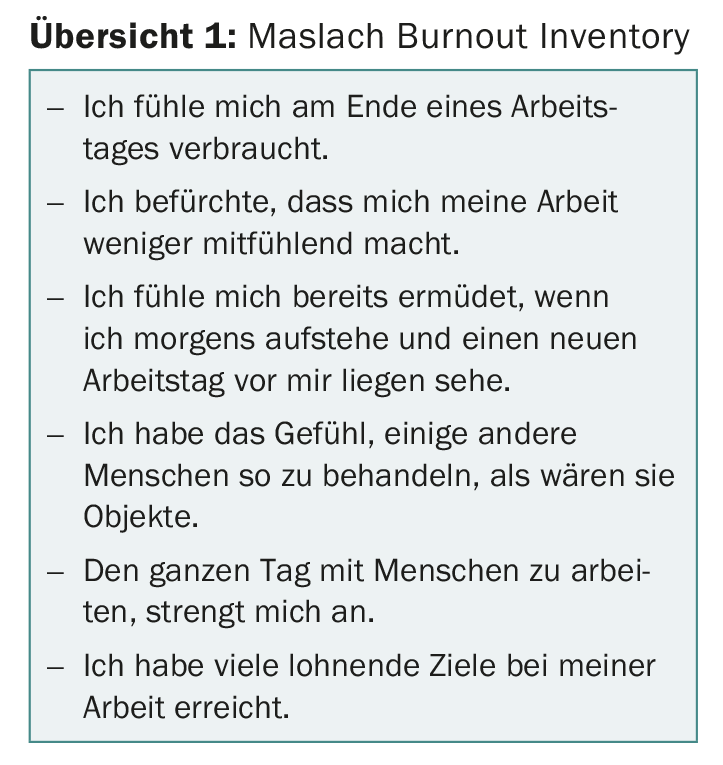

De jeunes oncologues européens ont répondu au Maslach Burnout Inventory (MBI) validé et à d’autres questions sur leur vie professionnelle et privée. L’ESMO a mené l’enquête et le questionnaire en ligne était disponible sur son site web.

Le MBI examine les dimensions “épuisement émotionnel”, “dépersonnalisation” et “réduction de l’efficacité personnelle”. Quelques exemples de questions sont présentés sur 1.

La “dépersonnalisation” comprend des modifications du sentiment habituel de la personnalité, par exemple une modification de l’expérience corporelle dans le sens d’une “position à côté de soi” (être étranger à soi-même) ou d’un engourdissement émotionnel lors de l’annonce du diagnostic.

Deux tiers sont concernés

Sur un total de 737 enquêtes menées dans 40 pays européens, les résultats sont les suivants : oncologues de moins de 40 ans (n=595)

- présentaient des signes de burnout dans 71% des cas, dont 50% dans le sous-domaine “dépersonnalisation” (significativement plus fréquent chez les hommes), 45% “épuisement émotionnel” et 35% “performance réduite” (le plus fréquent dans le groupe d’âge des 26-30 ans).

- souhaitaient dans 22% des cas une assistance psychosociale pour le burnout pendant la formation, mais dans 74% des cas, ils n’ont pas trouvé d’offres correspondantes dans l’hôpital où ils travaillaient.

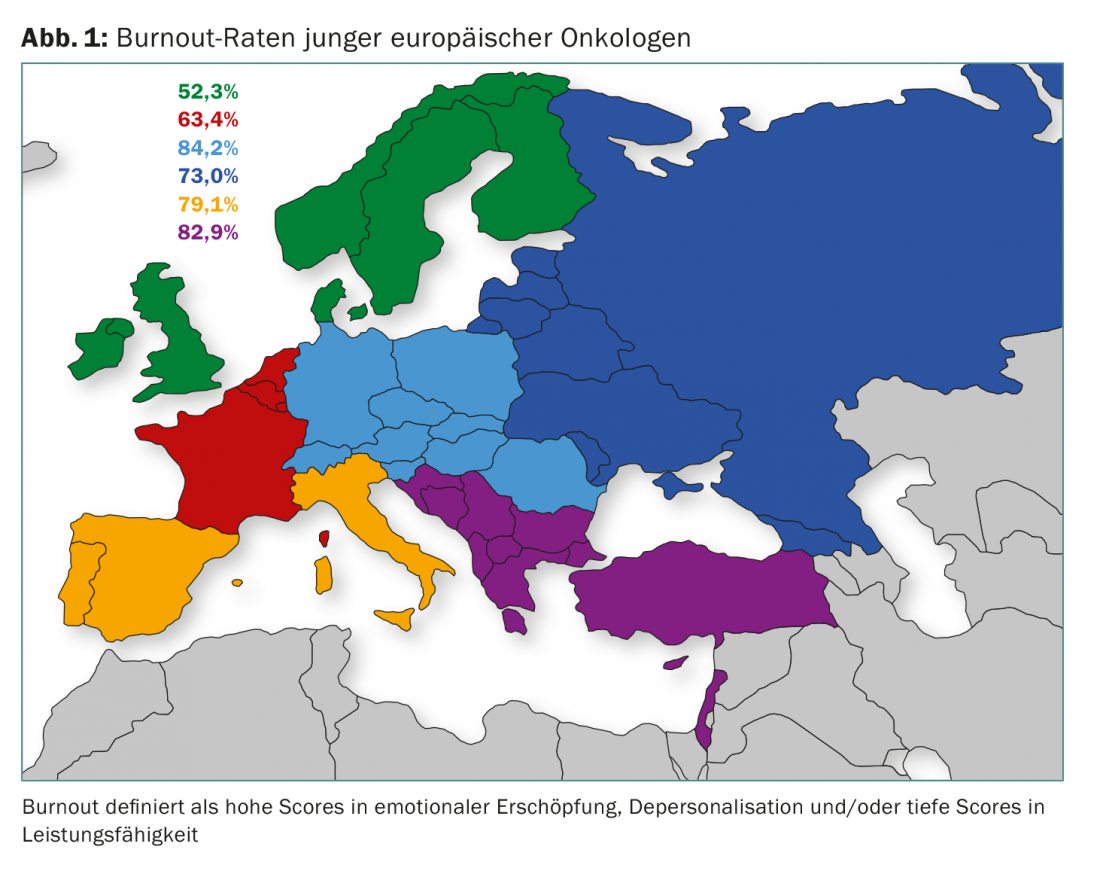

- Le burnout était le plus rare en Europe du Nord (Scandinavie, Danemark, Grande-Bretagne, Irlande), avec 52% des cas. Entre les deux, on trouvait le Benelux, les pays d’Europe de l’Est et la France. L’Espagne, l’Italie et l’Europe du Sud-Est ont également frôlé la limite supérieure. Dans l’ensemble, les différences régionales étaient significatives.

La région, un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le manque d’accès à des services de soutien, le fait de vivre seul et des vacances inadéquates se sont avérés être des facteurs de risque indépendants de burnout dans l’analyse multivariable (p<0,05).

Des solutions ? Pas de réponse !

Les conséquences néfastes sont claires : la personne atteinte de burnout ne met pas seulement sa propre personne en danger, mais aussi les patients qu’elle traite [1]. La qualité des soins, la satisfaction personnelle vis-à-vis de la profession médicale et l’ensemble de la vie privée pâtissent du burnout. Une première étape indirecte consisterait à mettre en place des services de soutien dans les cliniques pour les personnes menacées d’épuisement professionnel – mais il est bien plus important de trouver un équilibre adéquat entre vie professionnelle et vie privée et de prévoir des vacances. Cela permettrait de prévenir l’apparition d’un burnout.

En fin de compte, il reste la question paradoxale de savoir comment répondre à l’avenir à l’immense besoin de soins médicaux – notamment dans le domaine de l’oncologie – avec des ressources en personnel limitées, sans mettre en danger la santé de ces mêmes “ressources”. A cela s’ajoutent des aspects économiques qui poussent de plus en plus le système médical à ses limites. Seuls des solutions et des modèles applicables à l’ensemble de la société pourraient apporter une solution durable. La Suisse n’échappe pas à la problématique, bien au contraire : elle fait partie des pays qui comptent le plus grand nombre de jeunes médecins touchés par le burnout.

L’Europe n’est pas la seule à connaître ce problème, les États-Unis aussi, même si c’est dans une moindre mesure (45% de burnout) [2]. Selon une enquête de l’ASCO [3], seul un tiers des oncologues est satisfait de son équilibre entre vie professionnelle et vie privée – moins que dans toutes les autres spécialités médicales. La même proportion a indiqué vouloir réduire son temps de travail au cours des douze prochains mois, voire quitter son emploi (il y avait bien sûr un lien avec l’insatisfaction liée à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée). Certains visaient une retraite avant 65 ans.

On pourrait penser qu’il s’agit d’un phénomène récent et que les employeurs et les politiciens doivent donc encore en prendre conscience. Il n’en est rien : depuis près de 30 ans [4], des publications indiquent que les oncologues constituent précisément un groupe professionnel à risque. Si l’on considère les résultats de la nouvelle étude, il semble qu’il ne se soit pas passé grand-chose depuis. Seuls les grands congrès d’oncologie ASCO et ESMO prennent leurs responsabilités et consacrent chaque année davantage de conférences à ce thème. Pendant ce temps, les taux d’épuisement professionnel continuent d’augmenter chez les médecins (alors qu’ils ont tendance à diminuer ailleurs) [5].

En bref

- Plus des deux tiers des jeunes oncologues en Europe présentent des signes d’épuisement professionnel.

- Cela les met en danger, mais aussi les patients.

Source : Banerjee S, et al : Professional burnout in European young oncologists : results of the European Society for Medical Oncology (ESMO) Young Oncologists Committee Burnout Survey. Ann Oncol 2017 ; 28(7) : 1590-1596.

Littérature :

- Shanafelt TD, et al : Burnout and medical errors among American surgeons. Ann Surg 2010 Jun ; 251(6) : 995-1000.

- Shanafelt TD, et al : Burnout and career satisfaction among US oncologists. J Clin Oncol 2014 Mar 1 ; 32(7) : 678-686.

- Shanafelt TD, et al : Satisfaction avec l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les plans de carrière et de retraite des oncologues américains. J Clin Oncol 2014 Apr 10 ; 32(11) : 1127-1135.

- Whippen DA, Canellos GP : Burnout syndrome in the practice of oncology : results of a random survey of 1,000 oncologists. J Clin Oncol 1991 Oct ; 9(10) : 1916-1920.

- Shanafelt TD, et al. : Changes in Burnout and Satisfaction With Work-Life Balance in Physicians and the General US Working Population Between 2011 and 2014. Mayo Clin Proc 2015 Dec ; 90(12) : 1600-1613.

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2018 ; 6(3) : 3-4