Les patients victimes d’un AIT ou d’un AVC présentant des sténoses intracrâniennes avancées ne devraient généralement pas être stentés – selon une décision du G-BA de 2016. Une étude randomisée récente [1] montre que les patients cliniquement stables ne bénéficient pas de l’intervention. Toutefois, l’utilité du stenting chez les patients à haut risque reste ouverte. Selon le G-BA, les personnes concernées se “qualifient” pour l’utilisation de stents en raison d’un deuxième événement. Selon les experts de la DGN, cela peut parfois être trop tard – une sélection plus précise des patients est nécessaire afin de pouvoir administrer à temps un traitement préventif aux personnes concernées.

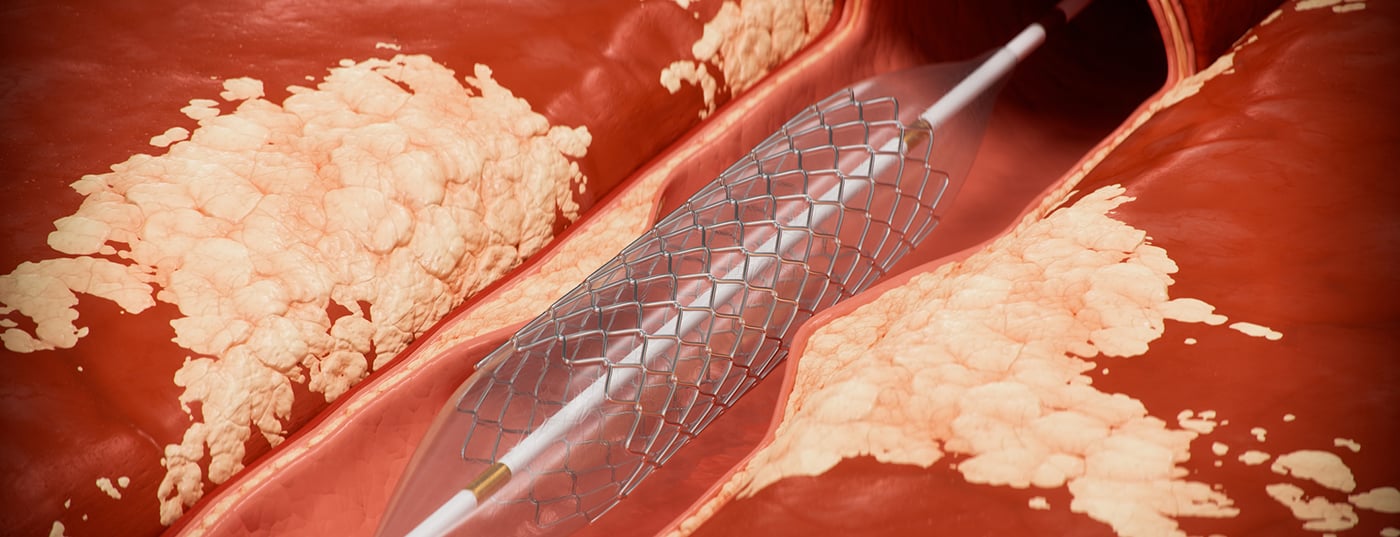

Les sténoses intracrâniennes dites athéroscléreuses sont une cause possible d’AVC ischémique. Il s’agit de rétrécissements des vaisseaux à l’intérieur du crâne dus à l’accumulation de graisses comme le cholestérol dans la couche interne des parois vasculaires. Dans le langage courant, on parle souvent de “calcification des vaisseaux”. L’accumulation de graisses et d’autres substances dans les parois vasculaires rétrécit les vaisseaux – jusqu’à les obstruer. Chez les personnes de couleur et les personnes d’origine asiatique, un tiers des accidents vasculaires cérébraux ischémiques sont dus à l’athérosclérose localisée. Chez les Caucasiens, des sténoses athéroscléreuses ont été trouvées dans le cerveau de 12% de tous ceux qui ont subi un AVC ischémique ou un “mini-AVC ischémique”, appelé accident ischémique transitoire (AIT), en particulier chez les personnes âgées.

La réflexion sur la mise en place de stents chez ces patients, en plus de la prophylaxie médicamenteuse (double inhibition des plaquettes) pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux secondaires, afin de maintenir durablement les vaisseaux ouverts même après un AVC ischémique aigu, avait donc une rationalité compréhensible. Cependant, en 2014/2015, plusieurs études randomisées, dont SAMMPRIS [2] et VISSIT [3], ont conduit à mettre en doute l’efficacité des stents intracrâniens dans la prévention secondaire des AVC en cas de sténose intracrânienne symptomatique. Les patients ayant subi un test de sténose ont eu un résultat moins bon. La société allemande des AVC, l’association professionnelle des neuroradiologues allemands (BDNR), la société allemande de neuroradiologie (DGNR) et la DGN ont critiqué ces études à l’époque [4] : Ainsi, les personnes concernées présentant un état neurologique instable et nécessitant éventuellement une intervention aiguë avaient été explicitement exclues. La pertinence hémodynamique du rétrécissement des vaisseaux n’a pas non plus été prise en compte. Les sociétés savantes ont adopté la position selon laquelle les données disponibles s’opposaient à l’utilisation non sélective de cette méthode de traitement, mais pas à son utilisation générale. En 2016, le Comité fédéral commun (G-BA) a décidé d’exclure largement l’utilisation de stents dans le traitement des patient(e)s souffrant de sténose intracrânienne [5].

Dans l’étude récente dont il est question ici [1], seuls des patients victimes d’AIT ou d’AVC présentant des sténoses intracrâniennes avancées (70-99 rétrécissement de la lumière) ont été inclus. Mais il s’agissait à nouveau de personnes chez qui l’AVC ischémique n’avait pas entraîné de handicap clinique significatif (score de Rankin modifié de 0 à 2). Dans les anciennes études également, seuls les patients cliniquement stables avaient été inclus.

Dans l’étude actuelle, 358 personnes atteintes ont été randomisées pour recevoir soit une double inhibition des plaquettes, soit, en plus de ce traitement médicamenteux, un traitement interventionnel avec des stents par des neuroradiologues. Le critère d’évaluation principal portait sur le risque d’AVC et/ou de décès et il n’y a pas eu de différence significative entre les deux groupes de traitement (8,0% vs 7,2% ; p= 0,80). Il n’y avait pas non plus de différence entre les groupes d’étude en ce qui concerne les critères d’évaluation secondaires, notamment la survenue d’accidents vasculaires cérébraux secondaires dans la zone de la sténose. De plus, il y avait une tendance à l’augmentation de la mortalité dans le groupe d’intervention. Dans le groupe stent, la mortalité à 3 ans était de 4,4%, contre 3,2% dans le groupe traité de manière conventionnelle (p=0,08).

“Ce résultat confirme celui des études publiées il y a huit ans déjà et montre que les stents ne sont pas un avantage pour les patients : Chez les patients présentant des sténoses intracrâniennes qui sont dans un état clinique stable et dont les sténoses n’ont donc pas de pertinence hémodynamique, les stents n’apportent aucun bénéfice supplémentaire – et nous pouvons à nouveau conclure que l’intervention interventionnelle ne devrait pas être effectuée sans sélection. Comme à l’époque, nous devons cependant constater à nouveau : Il existe des indications pour lesquelles l’intervention peut malgré tout être justifiée”, explique le professeur Hans-Christoph Diener, porte-parole de la DGN. Comme l’explique l’expert, c’est le cas par exemple des accidents vasculaires cérébraux provoqués par des sténoses hémodynamiques importantes, qui s’avèrent résistantes au traitement médicamenteux. Cela signifie que d’autres AIT ou un nouvel AVC ischémique peuvent survenir malgré le traitement antithrombotique. Le G-BA considère lui aussi que l’implantation d’un stent est surtout indiquée chez les patients présentant une sténose intracrânienne avec un degré de sténose d’au moins 70 % et qui, après un infarctus lié à la sténose, ont subi au moins un autre infarctus malgré un traitement médicamenteux intensif consécutif.

“Il est bien sûr souhaitable de mener des études pour examiner plus précisément les avantages et les risques de l’implantation d’un stent – mais ne pas traiter du tout les personnes atteintes de symptômes neurologiques progressifs en raison du manque de données et attendre un événement ultérieur nous semble toujours discutable”, a déclaré Diener. “Nous avons donc besoin d’une sélection plus précise des patients afin d’orienter à temps les personnes concernées vers un traitement”.

Le secrétaire général de la DGN, le professeur Dr Peter Berlit, ajoute : “La présente étude a confirmé ce que nous savons, mais n’a pas examiné la question ouverte de savoir dans quelle mesure les patients à haut risque bénéficient d’une intervention précoce. Un deuxième événement devrait être évité et ne pas être attendu comme critère d’indication. Une autre chose est sûre : les données ne soutiennent en aucun cas l’exclusion générale de l’utilisation de stents dans le traitement hospitalier des patients/patientes souffrant de sténose intracrânienne”.

Littérature

[1] Gao P, Wang T, Wang D, et al. Effet du stenting plus traitement médical vs traitement médical seul sur le risque d’accident vasculaire cérébral et de décès chez les patients présentant une sténose intracrânienne symptomatique : l’essai clinique randomisé CASSISS. JAMA. 2022;328(6):534-542. doi:10.1001/jama.2022.12000

[2] Derdeyn C, Chimowitz M, Lynn M et al. Traitement médical agressif avec ou sans pose de stent chez les patients à haut risque présentant une sténose de l’artère intracrânienne (SAMMPRIS) : les résultats finaux d’un essai randomisé. Lancet 2014 ; 383 : 333-341

[3] Zaidat O, Fitzsimmons B, Woodward B et al. Effet d’une endoprothèse intracrânienne expansible par ballonnet vs. traitement médical sur le risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients présentant une sténose intracrânienne symptomatique – rhe VISSIT essai clinique randomisé. JAMA 2015 ; 3013 : 1240-1248

[4] Évaluation des avantages des stents pour le traitement des sténoses intracrâniennes symptomatiques

Commentaires sur le Rapid Report de l’Institut pour la qualité et l’efficacité économique dans le domaine de la santé (IQWiG) par BDNR, DGNR, DGN et DSG. Disponible sur https://www.dsg-info.de/nachrichten/stellungnahmen-der-dsg/421-nutzenbewertung-v…

[5] Décision du G-BA : Directive Méthodes Hospitalières : Utilisation de stents pour le traitement des sténoses artérielles intracrâniennes. Date de la décision : 15.09.2016, disponible sur https://www.g-ba.de/beschluesse/2718/

Publication originale :

doi:10.1001/jama.2022.12000