De nombreux patients souffrant d’incontinence urinaire ne mentionnent qu’accessoirement – voire pas du tout – ces troubles à leur médecin traitant, par honte. Il existe pourtant des moyens de traiter l’incontinence, ou du moins de l’améliorer. Au CMPR, le Dr med. Cristina Mitrache, médecin-chef Reha Chrischona, Bettingen, a donné un aperçu des examens et des options thérapeutiques chez les patients âgés.

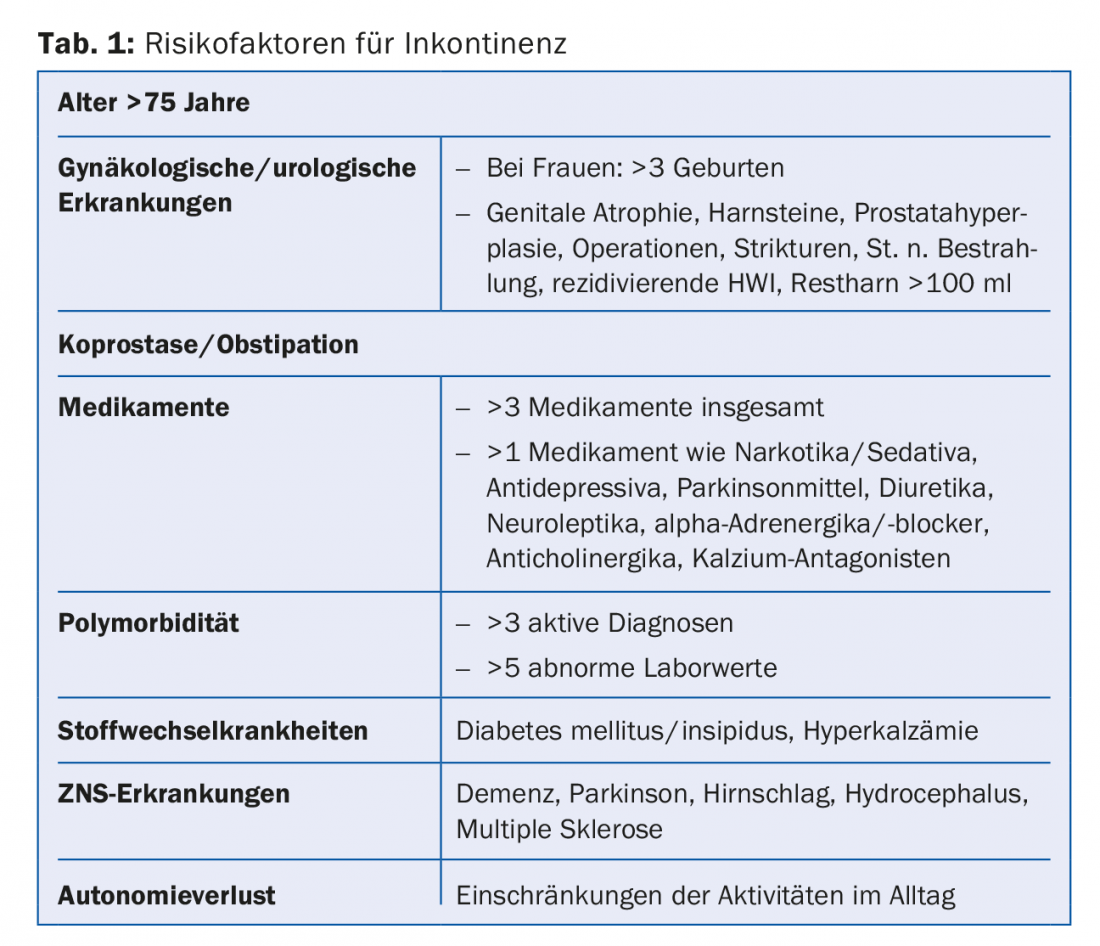

La prévalence de l’incontinence urinaire est corrélée à l’âge, à la cognition et à la mobilité : 26% des personnes âgées de 65 ans souffrent d’incontinence, contre 73% des personnes âgées de 95 ans ; 76% des patients atteints de démence sont incontinents, contre 82% des personnes âgées alitées. (Tab.1). Les différents problèmes qui peuvent survenir autour de la miction, notamment chez les personnes âgées, ont été expliqués par l’intervenante à l’aide d’exemples de cas.

M. N., 73 ans, troubles de la vessie et symptômes d’urgence

Monsieur N. vit seul chez lui avec le soutien des services d’aide et de soins à domicile. Il souffre d’une BPCO sévère, d’une maladie coronarienne avec insuffisance cardiaque, d’une sarcopénie et d’une polyneuropathie. Après une vaporisation de la prostate au laser, il souffre de symptômes d’urgence. Il est récemment tombé la nuit, en allant aux toilettes, et s’est contusionné la hanche. Il a retrouvé sa mobilité grâce à des analgésiques (tramadol et paracétamol, Zaldiar®, 3×/j). Il prend également les médicaments suivants : Exforge® 160/10 mg, Aspirine® 100 mg, Sortis® 40 mg, Detrusitol® 8 mg et Saroten® 50 mg, et il fait des inhalations avec Symbicort® et Spiriva®. Il se plaint maintenant d’une grande fatigue et d’une envie accrue d’uriner, et doit se lever quatre à cinq fois par nuit en manquant de tomber. L’examen révèle un trouble de la miction (la vessie contient 400 ml d’urine sans besoin d’uriner) et une constipation.

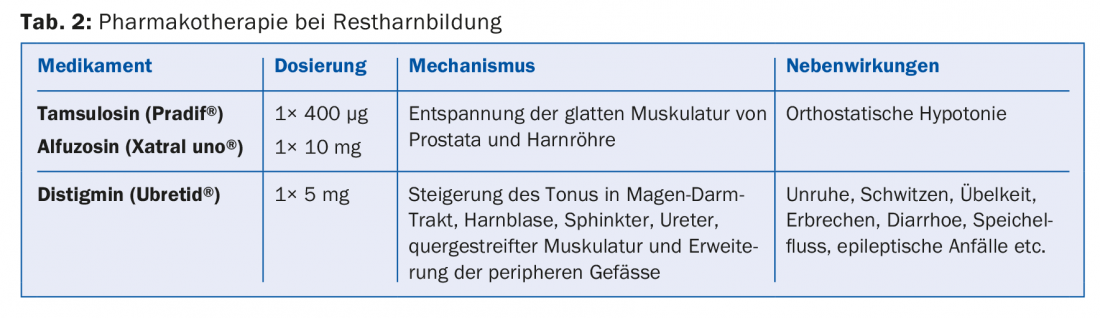

L’innervation de la vessie est extrêmement complexe : le nerf pelvien parasympathique (neurotransmetteur : acétylcholine), le nerf hypogastrique sympathique (noradrénaline) et le nerf pudendal somatique (acétylcholine) sont impliqués dans le contrôle de la miction. La capacité physiologique de la vessie est d’environ 500 ml, le besoin d’uriner se fait sentir à partir de 200 ml. Les anticholinergiques détendent le détrusor, les alpha-bloquants détendent le sphincter interne. C’est également sur cette base que repose la pharmacothérapie en cas d’urine résiduelle (tab. 2). On parle d’urine résiduelle lorsqu’il reste plus de 60 ml d’urine dans la vessie après la miction. “Chez les personnes âgées, il faut savoir qu’une constipation peut aggraver un trouble mictionnel et entraîner une confusion”, a souligné l’intervenante. C’est pourquoi les laxatifs stimulants et les émollients supplémentaires sont indiqués en cas de constipation. Chez M. N., le dosage d’Exforge® a été diminué, le Detrusitol® et le Saroten® ont été supprimés et Pradif® (400 µg/1×/d) et Laxoberon® (10 gouttes le soir) ont été prescrits. A cela se sont ajoutées des mesures non médicamenteuses pour améliorer sa situation : bas de contention, service de repas, semelles orthopédiques et visites plus fréquentes chez Spitex.

Mme W., 79 ans, fuites urinaires à répétition

Mme W. vit seule chez elle depuis le décès de son mari. Elle a un diabète sucré de type 2 et une légère démence. Depuis quelque temps, elle perd régulièrement de petites quantités d’urine ; avant cela, elle ressentait chaque fois le besoin d’uriner, mais pas de manière impérative. Depuis environ six mois, elle a également l’impression d’être “assise sur un coussin”.

L’examen d’une incontinence urinaire comprend toujours, outre l’anamnèse urogynécologique spécifique et l’anamnèse générale, un examen local, un bref état neurologique et un examen urinaire. “Une échographie des reins et des voies urinaires, y compris la détermination de l’urine résiduelle, ainsi qu’un protocole mictionnel sont également très utiles”, a déclaré le Dr Mitrache. Chez Mme W., l’examen physique a révélé une synéchie complète des lèvres, l’échographie a montré 600 ml d’urine résiduelle et une congestion rétrograde. “La patiente avait consulté son médecin généraliste au moins une fois par mois au cours des mois précédents”, a déclaré la conférencière, “sans que l’anomalie locale n’ait été détectée. Ce cas montre également à quel point la perception du corps peut changer avec l’âge et surtout en cas de début de démence”. Après l’assainissement chirurgical des synéchies, Mme W. était à nouveau continente.

Mme S., 83 ans, envie impérieuse d’uriner

Madame S. vit de manière indépendante à son domicile. Depuis environ deux ans, elle a des envies impérieuses et répétées d’uriner, ce qui entraîne des mictions toutes les heures. Lorsqu’elle est hors de chez elle, elle est toujours à la recherche de toilettes publiques et elle a besoin de trois à quatre protections par jour. La nuit, elle doit se lever trois fois pour aller aux toilettes. Il y a deux ans, Mme S. a reçu une prothèse de la hanche droite ; à l’époque, elle avait un cathéter permanent et a ensuite souffert à deux reprises d’infections des voies urinaires (IVD). Depuis lors, la problématique des pulsions s’est développée. Mme S. a déjà pris SpasmoUrgenin® et Detrusitol® sans succès. Les autres diagnostics sont une cardiopathie hypertensive, une obésité, une gonarthrose bilatérale, une TP de la hanche droite pour coxarthrose, une mastectomie bilatérale après un cancer du sein il y a 20 ans et un lymphœdème chronique. L’examen local révèle une atrophie des muqueuses génitales. Le test de la toux est négatif et il n’y a pas non plus d’urine résiduelle. Le bilan urinaire révèle une IHE avec E. coli >100’000/ml.

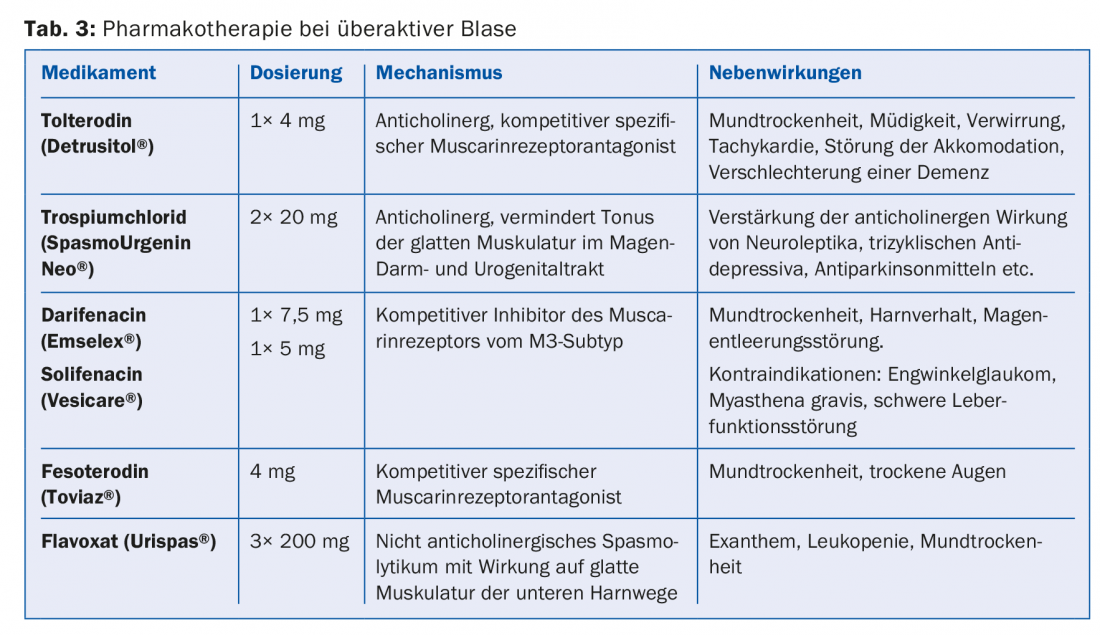

L’incontinence urinaire et l’hyperactivité vésicale ont souvent plusieurs causes. La combinaison judicieuse des thérapies améliore le succès du traitement. Il est également important que le traitement primaire soit suivi d’une prophylaxie à long terme. Dans un premier temps, Mme S. a été traitée pour une infection urinaire par Noroxin (2× 400 mg/5 j). Les autres approches thérapeutiques consistaient à boire suffisamment (2-2,5 l/j), à œstrogéniser localement les muqueuses génitales avec de la colpotrophine, à effectuer un drainage lymphatique et à porter des bas de contention. Mme S. a également tenu un journal des mictions pendant trois jours. Elle y a consigné, sur une période de 24 heures, le moment où elle s’est rendue aux toilettes, la quantité d’eau qu’elle a pu uriner à chaque fois, les éventuelles fuites d’urine involontaires et la quantité d’eau qu’elle a bue. Le procès-verbal a montré que Mme S. devait aller aux toilettes presque toutes les heures et qu’elle perdait de l’urine avant d’y aller. Dans cette situation, une pharmacothérapie de la vessie hyperactive est recommandée (tab. 3), c’est pourquoi un traitement par Toviaz® a été initié après le contrôle de la pression oculaire. En outre, Mme S. a commencé un entraînement de la vessie. “L’objectif de l’entraînement de la vessie est d’allonger les intervalles entre les visites aux toilettes”, a expliqué l’intervenante. “Il est adapté aux personnes dont les fonctions cognitives sont préservées et peut réduire considérablement les épisodes d’incontinence”. Lors de l’entraînement à la miction, le patient attend, lorsque l’envie d’uriner se fait sentir, jusqu’à ce que l’envie diminue, et ne se rend aux toilettes qu’à ce moment-là. Pendant l’urgence, le patient reste assis et contracte son plancher pelvien. Les intervalles de vidange sont progressivement allongés d’environ 20 minutes par semaine. Au bout de deux mois, Mme S. a de nouveau suivi un protocole mictionnel qui s’est avéré nettement meilleur : elle devait aller moins souvent aux toilettes et ne perdait plus qu’une à deux petites quantités d’urine par jour.

Quand un diagnostic avancé ?

Le Dr Mitrache a recommandé d’élargir le diagnostic si le traitement conservateur ne donne pas de résultats satisfaisants dans les trois mois. Dans de tels cas, un bilan urodynamique est utile. D’autres investigations peuvent être nécessaires plus tôt si le diagnostic est incertain (discordance entre les symptômes et l’examen clinique), s’il y a une indication d’intervention chirurgicale (par ex. hyperplasie de la prostate), en cas d’hématurie sans infection ou de comorbidités telles que des anomalies de la prostate, des infections urinaires compliquées récidivantes, un prolapsus ou une vessie qui déborde.

Source : 19e Journée de formation continue du Collège de médecine de premier recours (CMPR), 22-23 juin 2017, Lucerne

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2017 ; 12(8) : 53-55