Lors du congrès EULAR à Paris, les participants se sont penchés sur les différents types de douleur et sur la manière de traiter une douleur chronique et persistante. Alors que la douleur aiguë normale est le signe d’un corps qui fonctionne bien et qui se protège, la douleur chronique, qui se présente sans cette fonction d’alerte, représente un défi majeur.

(ag) Selon le professeur Stefan Bergman, Oskarström, la douleur est généralement définie comme suit : une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des dommages tissulaires réels ou potentiels ou décrite sous la forme de tels dommages (définition ISAP).

Deux types de douleur peuvent être distingués : la douleur aiguë et la douleur chronique. “La douleur aiguë a une fonction protectrice. Ne pas avoir de sensation de douleur normale met la vie en danger. Elle agit comme une sorte de système d’alerte précoce qui envoie des signaux avant que d’autres dommages ne soient causés. En outre, la douleur active le système de stress et indique si des processus pathologiques latents se déroulent dans le corps. La douleur chronique de longue durée, en revanche, n’a plus de signification pour l’organisme, mais elle a généralement une origine très complexe”, explique l’orateur. “Une douleur est dite chronique soit lorsqu’elle dure plus de trois mois, soit tout simplement lorsqu’elle dépasse le temps attendu pour que le corps cicatrise. Elle perd alors sa fonction et devient un problème”.

Un tourment sans raison

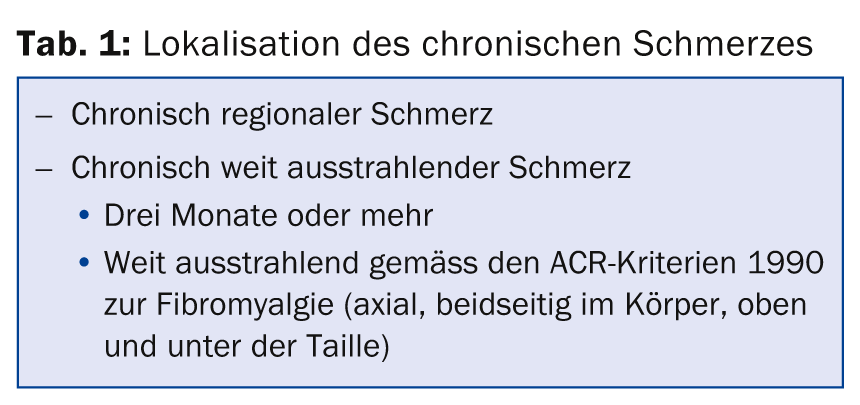

En rhumatologie, la douleur est souvent nociceptive et associée à une inflammation réelle ou à une lésion. De même, la douleur neuropathique, résultant d’une lésion directe des nerfs, peut généralement être attribuée à une cause évidente. Cependant, lorsque la douleur persiste longtemps, comme décrit ci-dessus, certaines personnes développent un dysfonctionnement du système nociceptif, ce qui conduit à des phénomènes tels que la fibromyalgie ou la perte de l’inhibition du signal central de la douleur. “La douleur devient alors un tourment qui n’a plus de raison apparente, une véritable maladie qui se suffit à elle-même et qui exige d’autres considérations de traitement en plus de celles relatives à la douleur nociceptive et neuropathique”, a expliqué le professeur Bergman. Le tableau 1 répertorie les différents types de douleur chronique en fonction de leur type de distribution dans le corps.

En ce qui concerne l’épidémiologie, on peut dire que la douleur chronique est répandue. Les douleurs musculo-squelettiques de plus de trois mois touchent 30 à 50 % des personnes, principalement des douleurs dorsales et, plus rarement, des douleurs à distance (dont seule une petite partie est liée à la fibromyalgie). Selon le professeur Bergman, il faut également tenir compte du fait que la douleur dite “locale” reste rarement localisée, mais que, par exemple, la douleur au genou se propage rapidement dans le corps de la majorité des personnes concernées.

Une thérapie est nécessaire de toute urgence

Une étude a montré qu’une douleur chronique largement irradiée peut fortement aggraver l’état de santé dans la polyarthrite rhumatoïde [1]. “Une telle douleur doit donc être traitée. Le problème, ou plutôt le grand défi, est seulement que l’expérience de la douleur reste hautement subjective et qu’une stratégie thérapeutique individuelle est donc inévitable”, a fait remarquer l’expert.

Un concept thérapeutique possible est l’analgésie préventive [2], c’est-à-dire l’introduction d’un régime analgésique avant le déclenchement du stimulus nocif. Cela devrait empêcher la sensibilisation du système nerveux aux stimuli suivants et donc une augmentation de la douleur. Les opérations où le stimulus nocif peut être anticipé avec précision se prêtent bien entendu particulièrement bien à une telle approche. Les agents les plus efficaces sont ceux qui parviennent à limiter la sensibilisation du système nerveux pendant toute la période périopératoire.

Douleur aiguë : le traitement de la douleur aiguë comprend tout d’abord l’acquisition de connaissances, mais aussi et surtout une évaluation réaliste de l’évolution ultérieure. Les examens douloureux doivent être minimisés autant que possible, en particulier en cas de tumeurs, d’infections ou de fractures. Des traitements pharmacologiques spécifiques et limités dans le temps, associés à une incitation à reprendre des activités quotidiennes normales, sont utiles.

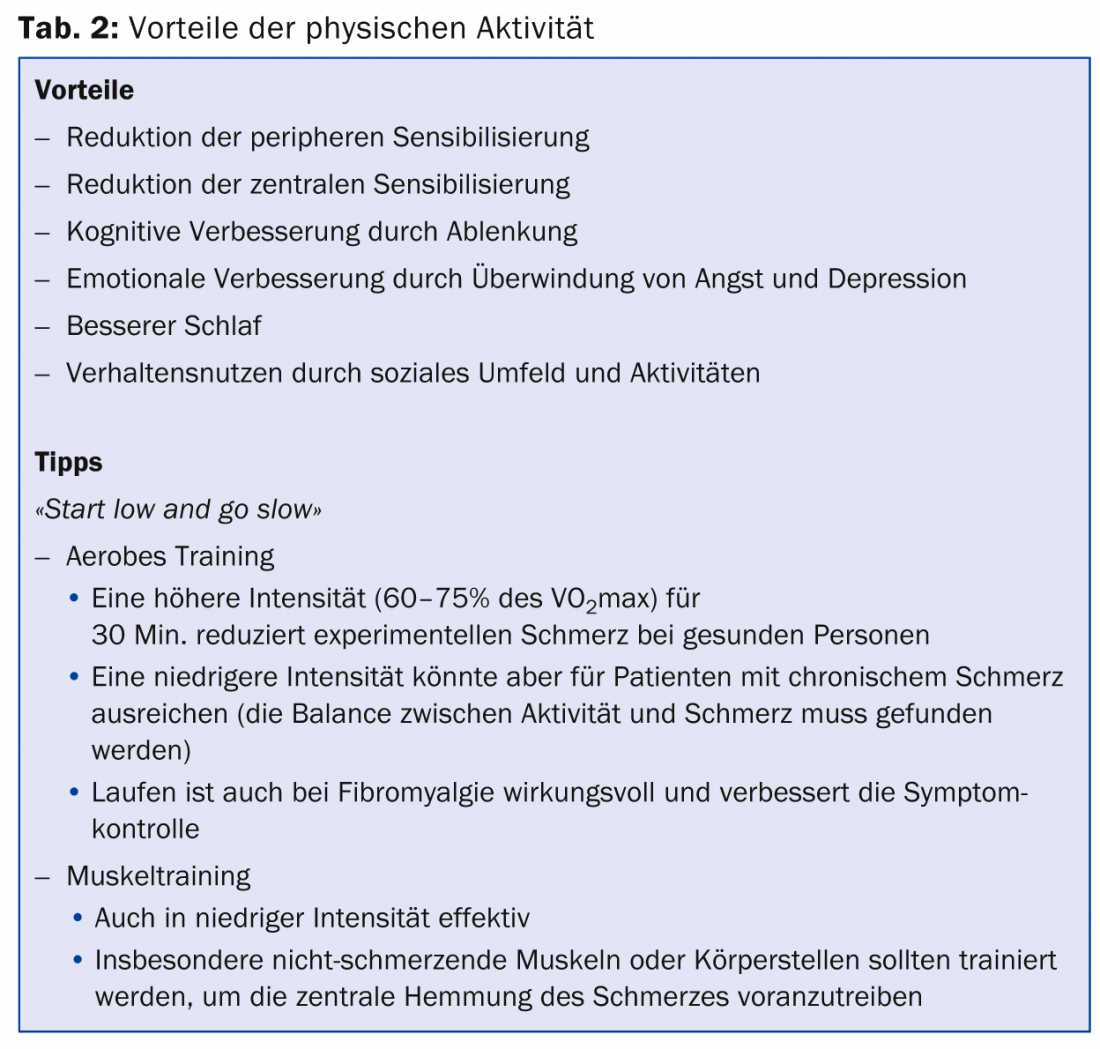

Douleur chronique : les pierres angulaires du traitement sont l’activité physique (tableau 2), les approches cognitives et la thérapie pharmacologique. L’approche bio-psycho-sociale et également multidisciplinaire est la plus efficace.

Options pharmacologiques

Selon le professeur Bergman, le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les inhibiteurs de la COX2 peuvent être utilisés pour traiter les douleurs nociceptives. Le paracétamol peut également être associé à des AINS. En outre, l’utilisation d’opioïdes est possible. Les douleurs neuropathiques sont traitées par l’amitriptyline, les IRSN comme la duloxétine ou la venlafaxine, ainsi que par des anticonvulsivants (par ex. gabapentine, prégabaline) ou des opioïdes. Si un trouble central de la régulation de la douleur est présent, des anticonvulsivants ou des antidépresseurs (amitriptyline, duloxétine, venlafaxine, milnacipran) doivent également être envisagés.

Source : “Management of pain”, présentation au congrès EULAR, 11-14 juin 2014, Paris

Littérature :

- Andersson ML, Svensson B, Bergman S : Douleur chronique généralisée chez les patients atteints d’arthrite rhumatoïde et relation entre la douleur et les mesures de l’activité de la maladie au cours des 5 premières années. J Rheumatol 2013 Dec ; 40(12) : 1977-1985.

- Gottschalk A, Smith DS : New concepts in acute pain therapy : preemptive analgesia. Am Fam Physician 2001 May 15 ; 63(10) : 1979-1984.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(9) : 44-45