Environ la moitié des cantons suisses proposent désormais un programme de dépistage du cancer du sein. L’objectif d’un dépistage systématique du cancer du sein est de réduire la mortalité. Les discussions sur l’utilité du dépistage du cancer du sein sont souvent empreintes d’émotion.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et aussi la première cause de mortalité liée au cancer chez les femmes dans le monde occidental. Près d’une femme sur huit sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie. En Suisse, environ 5900 nouvelles femmes sont touchées chaque année et environ 1400 en meurent chaque année [1]. 80% des nouveaux cas surviennent chez les femmes après 50 ans. La Stratégie nationale contre le cancer prévoit encore une augmentation des nouveaux cas de cancer dans les années à venir [2,3]. Cependant, depuis les années 90, la mortalité spécifique au cancer du sein est en baisse grâce au dépistage précoce et à l’amélioration des traitements adjuvants [1].

Jusqu’à présent, il n’existe pas de possibilité de “dépistage” à proprement parler, qui pourrait prévenir efficacement l’apparition du cancer du sein. C’est pourquoi la seule chance de réduire la mortalité est de détecter et de traiter la maladie à un stade aussi précoce que possible grâce à un dépistage précoce.

L’objectif de réduction de la mortalité par cancer du sein dans la population nécessite des mesures adaptées à la population. Il ne faut pas oublier que de telles entreprises impliquent des membres de la société apparemment en bonne santé et cliniquement asymptomatiques en ce qui concerne la maladie. Sur ces deux aspects (référence à un groupe de population et absence de plaintes du groupe cible), le dépistage diffère très largement des soins médicaux “curatifs” habituels.

Méthodes de dépistage du cancer du sein

Pour la détection précoce du cancer du sein, la mammographie est jusqu’à présent la méthode la plus appropriée. Il peut également être mis à la disposition d’un large groupe de population dans des conditions acceptables sur le plan économique et organisationnel. La mammographie est donc la méthode qui est recommandée comme base de dépistage dans toutes les lignes directrices internationales et qui est également utilisée dans tous les programmes de dépistage au niveau international [4].

L’auto-examen manuel est certes plus économique, mais il a été démontré qu’il entraînait un taux de biopsie plus élevé avec des résultats généralement bénins, et aucune réduction de la mortalité n’a été démontrée. Même la palpation professionnelle par un personnel spécialement formé n’offre pas une précision suffisante par rapport à la population.

L’échographie est difficilement réalisable en tant que mesure de dépistage unique pour un large groupe de population en raison du temps qu’elle nécessite et elle est trop imprécise d’un point de vue méthodologique et présente en outre une grande variabilité interobservateurs. Il est toutefois utilisé dans certains programmes de dépistage (par exemple en Autriche) en cas de densité mammaire élevée, en tant qu’examen complémentaire dans le cadre du processus d’examen initial.

Pour des raisons d’économie et de disponibilité, l’IRM du sein ne peut pas être utilisée pour un dépistage général, mais elle trouve sa justification dans le cadre du dépistage intensifié pour les patientes à haut risque (par exemple, les porteuses de mutations BRCA).

Organisation d’une détection précoce basée sur la population

La société est de plus en plus consciente des problèmes liés au cancer du sein à un stade avancé. Le tabou qui entourait ce sujet a été largement levé. C’est pourquoi, ces dernières années, de plus en plus d’examens ambulatoires des seins sont effectués chez les femmes d’environ 50 ans qui ne présentent pas de symptômes. C’est ce que l’on appelle parfois le dépistage “gris” ou “opportuniste”. Les avantages cités sont le caractère volontaire de l’examen et la communication immédiate des résultats par le médecin examinateur. Les inconvénients sont toutefois l’inégalité des chances d’accès à de tels soins et le manque de clarté de la qualité en raison du manque de transparence des données et de structures de soins non homogènes. Ainsi, dans le cas du dépistage “gris”, la société n’a aucune connaissance de l’efficacité des ressources utilisées, du nombre réel de participants ou même de l’efficacité du dépistage par rapport à la population.

Un dépistage systématique sous la forme d’une mammographie ou d’un programme de dépistage du cancer du sein permet de remédier à ces lacunes. La base d’un tel programme est une décision sociale avec un mandat politique gouvernemental qui définit le groupe de population éligible à la participation ainsi que la méthode de diagnostic et les structures organisationnelles. Les programmes sont contrôlés par une gestion de la qualité dédiée et des rapports réguliers sur les principaux indicateurs de processus et de résultats (indicateurs de “performance clé”) [4]. Les résultats d’un programme national peuvent ainsi être mesurés par rapport à d’autres programmes internationaux.

Mammographie de dépistage en Suisse

Les programmes de dépistage par mammographie existent désormais dans tous les pays d’Europe, parfois depuis près de 30 ans (par exemple en Angleterre, dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas).

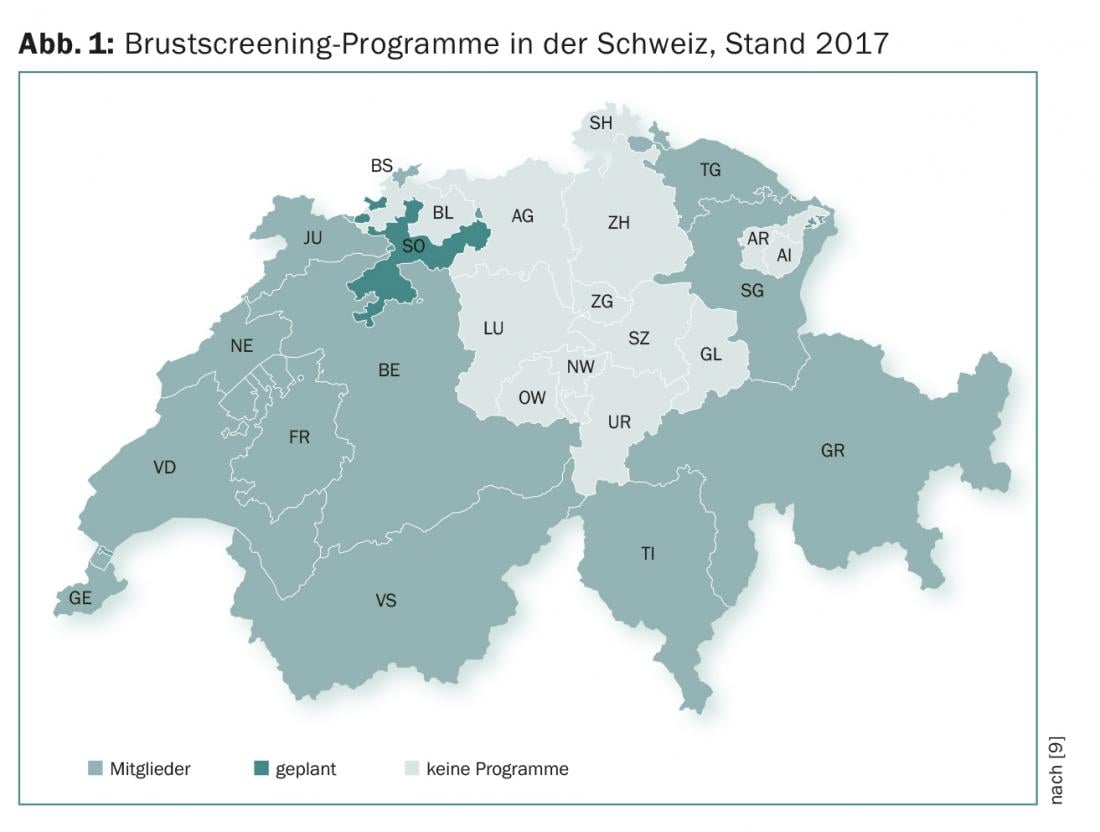

En Suisse, les cantons sont compétents pour décider de la mise en place et de la réalisation d’un programme de dépistage du cancer du sein. Les premiers projets pilotes ont été lancés dès 1993 dans le canton de Vaud. Les cantons romands de FR, GE, JU/NE, VD et VS mènent des programmes de dépistage du cancer du sein depuis plus de dix ans sur l’ensemble de leur territoire. Aujourd’hui, environ 60% des femmes résidant en Suisse ont accès à un programme de dépistage du cancer du sein (fig. 1). Les programmes cantonaux présentent des similitudes sur la plupart des points, qui s’inspirent pour l’essentiel des directives européennes [5] ainsi que des réglementations suisses spécifiques au niveau fédéral [6–8] et qui sont définies dans des directives de programme cantonales.

Conformément à la Stratégie nationale contre le cancer, l’association Swiss Cancer Screening [9] a notamment pour mission de coordonner les programmes de dépistage des cantons, d’harmoniser les normes de qualité et de communiquer les objectifs de performance et le contenu des programmes au groupe de référence et au reste de la population.

Les mammographies effectuées dans le cadre de programmes de dépistage cantonaux sont remboursées par l’assurance-maladie conformément à l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31) et ne sont pas soumises à la franchise. La condition préalable est un programme organisé au niveau cantonal et le respect des exigences de qualité européennes adaptées à la Suisse. Pour les prestataires du programme de dépistage du cancer du sein, cela inclut notamment la participation à des cours d’introduction spéciaux et à des cours de rappel réguliers, ainsi qu’un nombre minimal de cas annuels attestés (pour les ATRM : mammographies chez au moins 300 ou 1000 femmes par an, pour les médecins : lectures de mammographies chez au moins 2000 ou 3000 femmes par an [6]).

Dans le cadre de ces programmes, toutes les femmes âgées de 50 à 69 ans (jusqu’à 74 ans dans certains cantons), inscrites comme résidentes dans le canton, sont invitées à passer une mammographie tous les deux ans dans des centres de mammographie spécialement accrédités et régulièrement contrôlés. Les examens de dépistage sont délibérément séparés, dans l’espace et/ou dans le temps, des soins normaux aux patients, afin d’éviter que les participants au dépistage, apparemment en bonne santé, aient l’impression d’être des patients et que cela leur cause un stress psychologique.

Dans tous les programmes, la mammographie seule est la méthode de diagnostic de choix. Toutes les mammographies sont lues indépendamment par deux radiologues. En cas de divergence ou d’anomalie, les clichés sont analysés dans le cadre d’une conférence de consensus institutionnalisée par les deux radiologues impliqués et au moins un autre radiologue en tant que responsable de la conférence. Ce processus est géré et documenté dans tous les cantons par le même logiciel spécialisé. Celle-ci sert également à gérer les rendez-vous et autres données pertinentes, ainsi qu’à organiser les processus internes. Le logiciel permet également de créer des rapports sur les résultats de la mammographie et de les envoyer aux participantes et aux médecins qu’elles ont indiqués.

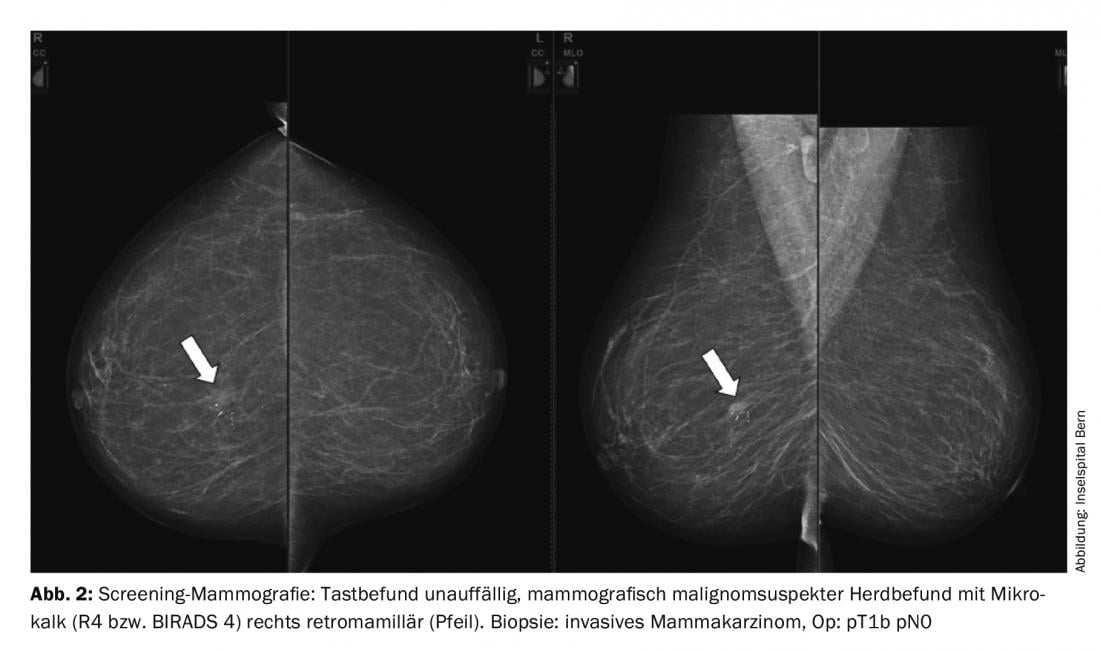

Les résultats anormaux (Fig. 2) sont marqués dans le rapport à l’aide d’un croquis de la poitrine. Le rapport de résultats contient également une graduation de la suspicion de malignité et une recommandation concrète pour la poursuite de l’examen des résultats. La plupart du temps, une échographie complémentaire ou une mammographie spéciale supplémentaire suffisent à classer l’anomalie de la mammographie comme bénigne. Si cela ne permet pas d’exclure avec suffisamment de certitude une suspicion de tumeur maligne, on procède généralement à une biopsie. En fonction de la détectabilité, elle est réalisée le plus simplement sous contrôle échographique avec une biopsie à l’emporte-pièce, sinon sous guidage mammographique stéréotaxique avec une biopsie à l’emporte-pièce sous vide. Au plus tard, la biopsie permet de déterminer clairement s’il s’agit d’une lésion bénigne ou maligne, qui doit alors être traitée.

Les examens IRM ne sont nécessaires qu’au cas par cas. De même, les contrôles à intervalles de plusieurs mois (“early recall”) ne doivent être effectués qu’exceptionnellement dans le cadre du programme de dépistage, afin de réduire au maximum la charge psychologique des femmes concernées. C’est la raison pour laquelle les directives temporelles des programmes de dépistage exigent des intervalles de temps maximum de sept jours par semaine entre la mammographie de dépistage et la communication des résultats, entre la communication des résultats et la proposition de rendez-vous pour un éventuel diagnostic de clarification et entre le début du diagnostic de clarification et le résultat final.

Résultats

Entre 1993 et 2016, environ 1,14 million de femmes ont participé au dépistage du cancer du sein en Suisse. Environ 78% de toutes les femmes invitées ont régulièrement recours à ce service [10] – un chiffre relativement élevé par rapport à l’Europe. Le taux de participation moyen est d’environ 40% [10].

Dans les programmes de dépistage du sein intégrés, environ 10 à 15% de toutes les mammographies sont soumises à une conférence de consensus. Environ 5 % des participantes font l’objet d’un diagnostic complémentaire d’investigation, au cours duquel une biopsie est réalisée dans environ un quart des cas. Lors de la première série d’invitations (série de prévalence), un cancer du sein est détecté chez environ six à huit femmes sur 1000 participantes, puis lors des séries suivantes (séries d’incidence), environ trois à quatre participantes sur 1000.

Les données à long terme sur l’effet des programmes de dépistage du cancer du sein ne sont pas encore disponibles pour la Suisse. Les résultats définitifs concernant la mortalité par cancer du sein sont attendus dans les programmes respectifs à partir de 15 ans après le début du programme, lorsque, parallèlement au programme de dépistage, il existe également un registre du cancer avec un enregistrement aussi complet que possible des cas de cancer du sein dans le canton. Cette dernière est une condition préalable à l’enregistrement du taux de ce que l’on appelle les cancers d’intervalle. Il s’agit de cancers du sein qui se manifestent cliniquement entre deux examens de dépistage et qui peuvent donc échapper à l’enregistrement dans le programme de dépistage.

En attendant l’évaluation finale des programmes, des paramètres dits de substitution sont utilisés pour contrôler le succès et pour comparer les valeurs avec celles d’autres programmes de dépistage. Parmi ces paramètres, les plus importants sont le taux de participation et le taux de détection des cancers. Si le taux de participation est trop faible, il n’y a mathématiquement aucun effet à attendre sur la population de référence. Le taux de détection des cancers est une mesure de la sensibilité du programme.

Discussion

L’utilité des programmes de dépistage systématique du cancer du sein est régulièrement remise en question. La remise en question des opinions établies est un principe fondamental de la science moderne. Pour les profanes comme pour les experts, il est toutefois toujours irritant de constater à quel point les débats sont émotionnels, combien les données discutées restent peu transparentes et combien les résultats qui en découlent sont présentés de manière tendancieuse. De plus, les arguments sont régulièrement récupérés de manière sélective par différents groupes d’intérêt pour défendre leur cause. Il est également frappant de constater qu’il n’y a pratiquement pas de médecins actifs parmi les opposants au dépistage. Le pilier de l’expérience pratique, par ailleurs si important pour l’activité médicale, est de facto mis de côté. En revanche, les associations de femmes concernées, telles qu’Europadonna, mais aussi les autorités sanitaires nationales et internationales font clairement partie des partisans du dépistage du cancer du sein.

Une communication et une information équilibrées du groupe cible, mais aussi du reste de la population, constituent donc une pierre angulaire de tous les programmes de dépistage du cancer du sein dans les sociétés démocratiques. En Suisse, toutes les femmes éligibles reçoivent avec leur invitation une brochure qui suit ces exigences. En outre, des informations détaillées et équilibrées sont disponibles sur les pages d’accueil des organisations suisses compétentes (par exemple, www.krebsligaschweiz.ch ; www.euro padonna.ch ; www.swisscancerscreening.ch).

Messages Take-Home

- Le cancer du sein est la première cause de mortalité liée au cancer chez les femmes. Une femme sur huit en sera atteinte au cours de sa vie.

- En Suisse, le cancer du sein provoque chaque année 5900 nouveaux cas et environ 1400 décès.

- L’objectif d’un dépistage systématique du cancer du sein est de réduire la mortalité.

- Environ la moitié des cantons suisses proposent désormais un programme de dépistage du cancer du sein.

- Les discussions récurrentes sur l’utilité du dépistage du cancer du sein sont souvent empreintes d’émotion et les motivations sont difficiles à cerner.

- Les conditions fondamentales d’un programme de dépistage du cancer du sein réussi sont une communication équilibrée, une accessibilité socialement équitable et le respect des normes de qualité les plus élevées lors de la mise en œuvre. Ainsi, un programme de dépistage systématique des seins offre actuellement la meilleure chance de réduire la mortalité.

Littérature :

- BfS : données sur la mortalité et les causes. www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/sterblichkeit-todesursachen/spezifische.html

- Programme national contre le cancer pour la Suisse 2011-2015. Oncosuisse 2011.

- Stratégie nationale contre le cancer 2014-2017 : rapport annuel 2015. Programme national contre le cancer pour la Suisse. OFSP 2015.

- Schopper D, de Wolf C : Dépistage du cancer du sein par mammographie : les preuves internationales et la situation en Suisse. Ligue suisse contre le cancer/Oncosuisse 2007.

- Perry N, et al : Lignes directrices européennes pour l’assurance qualité dans le dépistage et le diagnostic du cancer du sein. 4ème édition. Communautés européennes 2006.

- OFSP : Ordonnance sur l’assurance qualité des programmes de dépistage du cancer du sein (832).

- OFSP : Directive sur les contrôles de qualité dans les centres de mammographie (R-08-02).

- Brütsch U, et al. : Standards de qualité pour le dépistage organisé du cancer du sein en Suisse. Ligue suisse contre le cancer 2014.

- Swiss Cancer Screening : Votre canton. www.swisscancerscreening.ch/kantone/ihr-kanton

- Swiss Cancer Screening : Monitoring Report 2012. www.swisscancerscreening.ch/brustkrebs/fachinformationen/monitoring

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2017 ; 5(4) : 18-21