Après que l’efficacité médicale de la thrombolyse a pu être prouvée scientifiquement, de gros efforts ont été entrepris aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans la plupart des pays européens pour améliorer l’infrastructure permettant un traitement de l’attaque cérébrale le plus précoce possible, interdisciplinaire, interprofessionnel et adapté à chaque niveau. L’accent est mis sur l’amélioration de la chaîne de secours et la création d’unités et de centres d’AVC, ainsi que sur la mise en place et le développement d’installations appropriées pour la neuroréhabilitation. Pour la prévention, il est essentiel d’éduquer les patients à un mode de vie sain. Sur le plan médicamenteux, il faut par exemple veiller à un bon contrôle de la tension artérielle et à l’anticoagulation en cas de fibrillation auriculaire.

L’attaque cérébrale est la troisième cause de décès et la première cause d’invalidité permanente à l’âge adulte. Selon les estimations, il y a environ 16 000 attaques cérébrales par an en Suisse. Outre le caractère tragique du destin de chaque patient, l’attaque cérébrale entraîne également des coûts immenses, car sans traitement, près de la moitié des patients restent handicapés.

Compte tenu du peu de temps qui s’écoule entre le début des symptômes et la recanalisation efficace par thrombolyse intraveineuse et/ou traitement endovasculaire, les processus doivent être bien organisés dans la phase de pré-hospitalisation et dans la phase aiguë à l’hôpital. Chaque minute est précieuse et toute perte de temps doit être évitée à tout prix. De nombreuses études ont montré que la majeure partie du temps est perdue pendant la phase de préhospitalisation. Les retards sont fréquents lorsque les patients, les proches ou les passants ne reconnaissent pas les symptômes de l’attaque cérébrale ou ne les prennent pas au sérieux. C’est pourquoi les campagnes d’information sont essentielles. En Suisse, ils sont principalement coordonnés par la Fondation Suisse de Cardiologie, qui a fait un excellent travail ces dernières années – par exemple dans le cadre de la campagne sur l’attaque cérébrale et de la campagne HELP. Malheureusement, il n’existe toujours pas de cadre légal pour les campagnes de sensibilisation aux maladies vasculaires financées par le gouvernement.

Il n’est pas rare non plus qu’il y ait un retard dû à des circuits d’alerte compliqués à plusieurs niveaux. Comme l’a montré une étude bernoise, c’est lorsque l’alerte est donnée par le 144 que l’on perd le moins de temps dans la phase de préhospitalisation [1]. C’est pourquoi, en cas de suspicion d’attaque cérébrale, il faut immédiatement composer le 144. Dans les hôpitaux, l’infrastructure, les processus et la disponibilité du personnel doivent être bien organisés afin d’éviter toute perte de temps inutile après l’arrivée aux urgences. Un enregistrement sans faille et une analyse régulière de la durée entre le début des symptômes et l’imagerie et le traitement en phase aiguë font partie des tâches les plus importantes des Stroke Centers et des Stroke Units.

Unités et centres de soins intensifs

Le concept des Stroke Units (SU) prévoit que des médecins spécialisés évaluent le plus tôt possible le patient soupçonné d’avoir subi une attaque cérébrale, afin que le diagnostic et un traitement ciblé puissent être mis en place sans délai. Les patients sont pris en charge de manière interdisciplinaire par des neurologues, des neuroradiologues, des infirmiers spécialisés, des internistes, des anesthésistes, des réanimateurs, des neurochirurgiens et, si nécessaire, des cardiologues, des chirurgiens vasculaires et des angiologues, dans une unité qui accueille uniquement ou principalement des patients souffrant d’une maladie cérébrovasculaire aiguë. En outre, des équipes formées de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes et d’orthophonistes doivent également être disponibles.

Outre les traitements aigus spécialisés, l’accent est également mis sur l’examen précoce de la cause de l’attaque cérébrale et sur la prévention ciblée. Une attention particulière est également accordée à l’information : Le tableau clinique doit être expliqué de manière compréhensible aux patients et à leurs proches. De nombreuses études anglaises, scandinaves et américaines ont montré que cette prise en charge spécialisée et interdisciplinaire des patients victimes d’un AVC réduisait considérablement la mortalité et le risque de handicap persistant. Les durées d’hospitalisation, le risque de placement en maison de retraite et les coûts totaux ont également été réduits de manière impressionnante, car le degré d’invalidité des patients à leur sortie a pu être globalement réduit.

Le traitement dans une SU est efficace pour tous les degrés de gravité et tous les groupes d’âge des patients victimes d’un AVC [2–4]. Il a également été démontré qu’une stroke unit définie géographiquement est supérieure à une SU fonctionnelle (c’est-à-dire un traitement par une stroke team qui prend en charge les patients victimes d’AVC dans différents services de l’hôpital).

Un Stroke Center (SC) comprend une Stroke Unit et offre toute la gamme de la médecine moderne de l’AVC 24 heures sur 24 (neuroradiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, neurochirurgie, cardiologie, etc.) L’accent est mis sur le traitement endovasculaire aigu des AVC, la revascularisation aiguë des carotides et l’hémicraniectomie décompressive.

Certification des stroke units et des stroke centers

Le 8 janvier 2012, l’organe de décision de la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) a confié le mandat de certification des Stroke Centers et des Stroke Units à la Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS)/Commission de l’attaque cérébrale. Ce mandat est basé sur la décision de l’organe de décision de la CIMHS du 21 juin 2011. La SFCNS est l’organisation faîtière des neurosciences cliniques. Lors de la constitution de la commission de la SFCNS sur les accidents vasculaires cérébraux, une grande importance a été accordée à la présence de représentants des différentes spécialités (neurologie, neurochirurgie, neuroradiologie, médecine interne, soins intensifs).

Les objectifs premiers de la certification sont d’assurer la qualité de la prise en charge des patients victimes d’un AVC en Suisse, sur la base de considérations professionnelles, et de garantir une prise en charge des patients victimes d’un AVC sur l’ensemble du territoire, au sein de réseaux. Les critères de certification sont basés sur des preuves scientifiques et tiennent compte des directives de l’European Stroke Organisation (ESO) et de la Société suisse d’attaque cérébrale (SHG).

Outre les compétences techniques et l’infrastructure, la certification accorde une importance particulière à la mise en réseau des prestataires de soins, à l’organisation de la chaîne de secours et aux directives institutionnelles en matière de traitement et de surveillance. Un registre national des accidents vasculaires cérébraux (Swiss Stroke Registry) est en cours d’élaboration et doit permettre d’identifier les lacunes dans les soins, en plus du contrôle de la qualité.

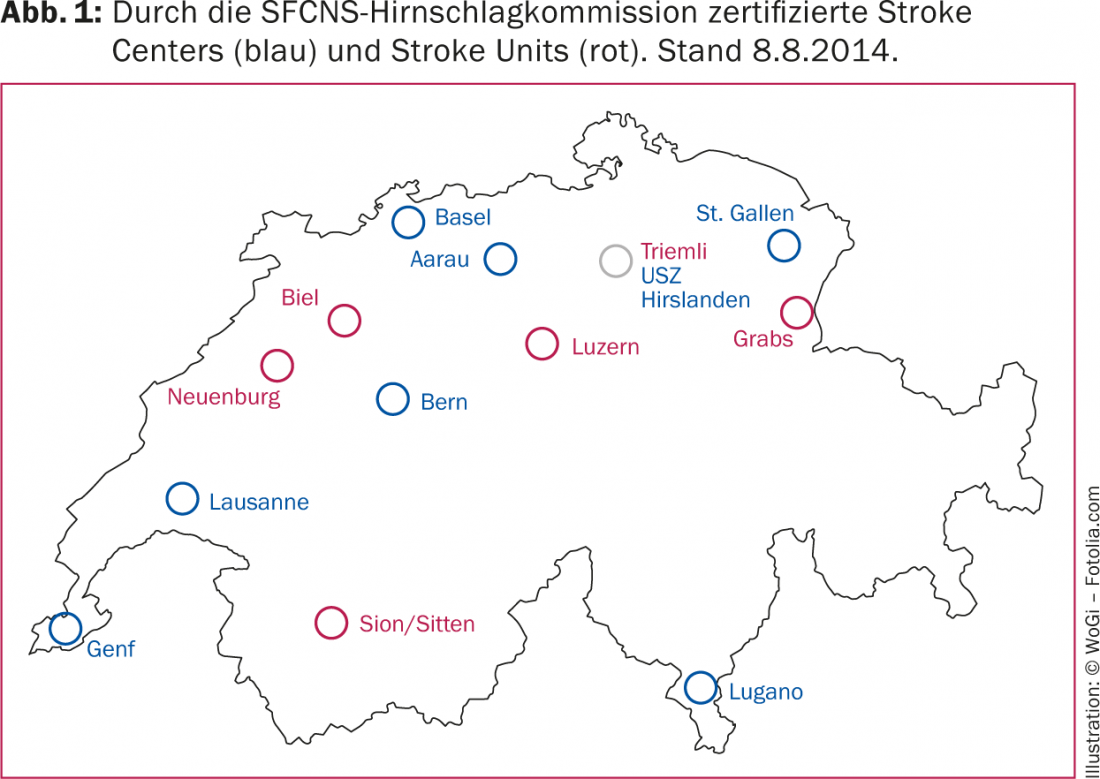

En outre, la commission de l’AVC de la SFCNS a été chargée de documenter la coordination dans le domaine de la formation postgraduée et continue ainsi que dans la recherche. Huit Stroke Centers et six Stroke Units ont déjà été certifiés avec succès en Suisse (figure 1). De nombreux autres hôpitaux sont en cours de certification ou ont annoncé leur intention de l’obtenir. Dans la plupart des régions disposant de Stroke Centers et/ou de Stroke Units certifiés, une nette amélioration de la structure des soins a pu être observée jusqu’à présent. Des informations détaillées sur le processus de certification sont disponibles sur www.sfcns.ch.

Mise en réseau

La Commission de l’AVC de la SFCNS et la Société suisse de l’AVC recommandent que les Stroke Units et les Stroke Centers suisses forment, d’un commun accord, des réseaux régionaux de prise en charge des AVC [5]. Il est important que tous les acteurs (médecins de premier recours, urgentistes, services de secours, hôpitaux régionaux et cliniques de rééducation) soient impliqués. La téléradiologie et la télémédecine offrent la possibilité de relier étroitement des régions géographiquement isolées à une stroke unit et/ou à un stroke center et de leur fournir des soins de qualité. Cette mise en réseau est plus ou moins avancée selon les régions en Suisse et constitue l’une des principales tâches interdisciplinaires pour l’avenir.

Prévention

Lorsque nous discutons de la prise en charge des attaques cérébrales, la prévention ne doit en aucun cas être négligée. Les mesures non médicamenteuses à privilégier sont : un mode de vie sain avec une activité physique régulière (par exemple trois fois 30 minutes/semaine), une alimentation équilibrée avec une consommation abondante de fruits et légumes et l’absence de régime riche en sel, l’absence de consommation de tabac et l’évitement de l’obésité. Sur le plan médicamenteux, un traitement optimal de la tension artérielle et une anticoagulation en cas de fibrillation auriculaire peuvent réduire considérablement le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique. Les traitements complémentaires à base de statines et d’antithrombotiques jouent un rôle important, en particulier en cas d’athéromatose prononcée des artères cérébrales et après un accident vasculaire cérébral. Comme nous l’avons déjà mentionné, il est très important d’informer la population sur les symptômes de l’attaque cérébrale et sur les mesures comportementales correspondantes (“time is brain”), afin que la thrombolyse puisse également être appliquée à temps et de manière précoce chez les personnes concernées. Dans ce contexte, l’éducation ne doit pas se limiter aux patients âgés ou aux groupes à risque, car les jeunes adultes présentant un profil de risque faible sont également concernés.

Perspectives

Il existe de grands espoirs que de nouveaux thrombolytiques et des concepts de traitement endovasculaire plus modernes, ainsi que l’imagerie cérébrovasculaire multimodale, permettront d’améliorer encore le pronostic des patients victimes d’un AVC. Pour que tous les patients puissent bénéficier de ces progrès, il faut viser une prise en charge de l’AVC à tous les niveaux et sur l’ensemble du territoire. Actuellement, de nombreuses stroke units sont en cours de création en Suisse, souvent en étroite collaboration avec un stroke center établi. Dans ce cadre, les hôpitaux régionaux sans stroke units et les médecins de premier recours doivent également être inclus dans les réseaux. Le Registre suisse des accidents vasculaires cérébraux permettra d’identifier les lacunes en matière de soins et a un grand potentiel pour devenir dans un avenir proche un instrument important dans le domaine du contrôle de la qualité et de la recherche sur les soins.

Littérature :

- Agyeman O, et al : Time to Admission in Acute Ischemic Stroke and TIA. Accident vasculaire cérébral 2006 ; 37 : 963-966.

- Stroke Unit Trialists’ Collaboration : Organised inpatient (stroke unit) care for stroke (Cochrane Review). The Cochrane Library 2009 ; 1.

- Seenan P, Long M, Langhorne P : Les unités d’AVC dans leur habitat naturel : revue systématique des études d’observation. Accident vasculaire cérébral 2007 ; 38 : 1886-1892.

- Fuentes B, Diez-Tejedor E : Unités d’AVC : beaucoup de questions, quelques réponses. Int J Stroke 2009 ; 4 : 28-37.

- Lyrer P, et al. : Stroke Units et Centers en Suisse : directives et profil d’exigences. Forum Med Suisse 2012 ; 47 : 918-922.

CARDIOVASC 2014 ; 13(5) : 18-20