Le mélanome primaire des muqueuses de la tête et du cou est rare. Il se comporte toutefois de manière beaucoup plus agressive par rapport au mélanome malin cutané. Les symptômes principaux correspondants doivent inciter à un examen rapide par un spécialiste ORL.

Les mélanomes des muqueuses sont rares et représentent 1% de tous les mélanomes malins. La moitié d’entre eux se trouvent dans la région de la tête et du cou. Par rapport aux mélanomes malins cutanés, ils présentent un comportement beaucoup plus agressif et sont plus enclins à former des métastases régionales et à distance. Les récidives locales sont également fréquentes, ce qui entraîne une augmentation du taux de mortalité spécifique à la maladie.

Le pic d’incidence de ces mélanomes se situe entre 60 et 80 ans . Il semble y avoir une légère prédominance masculine dans la répartition des sexes. En raison de leur localisation cachée, les mélanomes des muqueuses de la région de la tête et du cou ne sont souvent diagnostiqués qu’à un stade locorégional avancé. Au moment du diagnostic, 5 à 48% des patients présentent des métastases dans les ganglions lymphatiques et 4 à 14% des métastases à distance. La cavité nasale est la région la plus fréquemment touchée. Ici, les mélanomes sont généralement situés dans la partie antérieure du nez, suivie par le milieu et le bas du nez. Un mélanome au niveau de la partie supérieure du nez, de la gouttière olfactive ou de l’ethmoïde est une rareté absolue. Dans la cavité buccale, les zones les plus fréquemment touchées sont le palais et la gencive. Très rarement, le mélanome muqueux peut être trouvé dans le pharynx, le larynx ou l’œsophage supérieur. La localisation la plus fréquente dans le larynx est la région supraglottique.

L’aspect de la tumeur est variable, allant de maculaire à ulcéré ou nodulaire à polypoïde. La couleur varie du noir au rouge en passant par le gris ou le rose. Une pigmentation très prononcée est présente dans environ 75% des mélanomes oraux, mais seulement dans 50% des mélanomes sino-nasaux. Contrairement au mélanome cutané, le mélanome des muqueuses de la tête et du cou se présente typiquement au moment du diagnostic dans une phase de croissance verticale plus agressive avec invasion de la sous-muqueuse sous-jacente. En conséquence, il n’y a souvent pas d’extension horizontale superficielle associée.

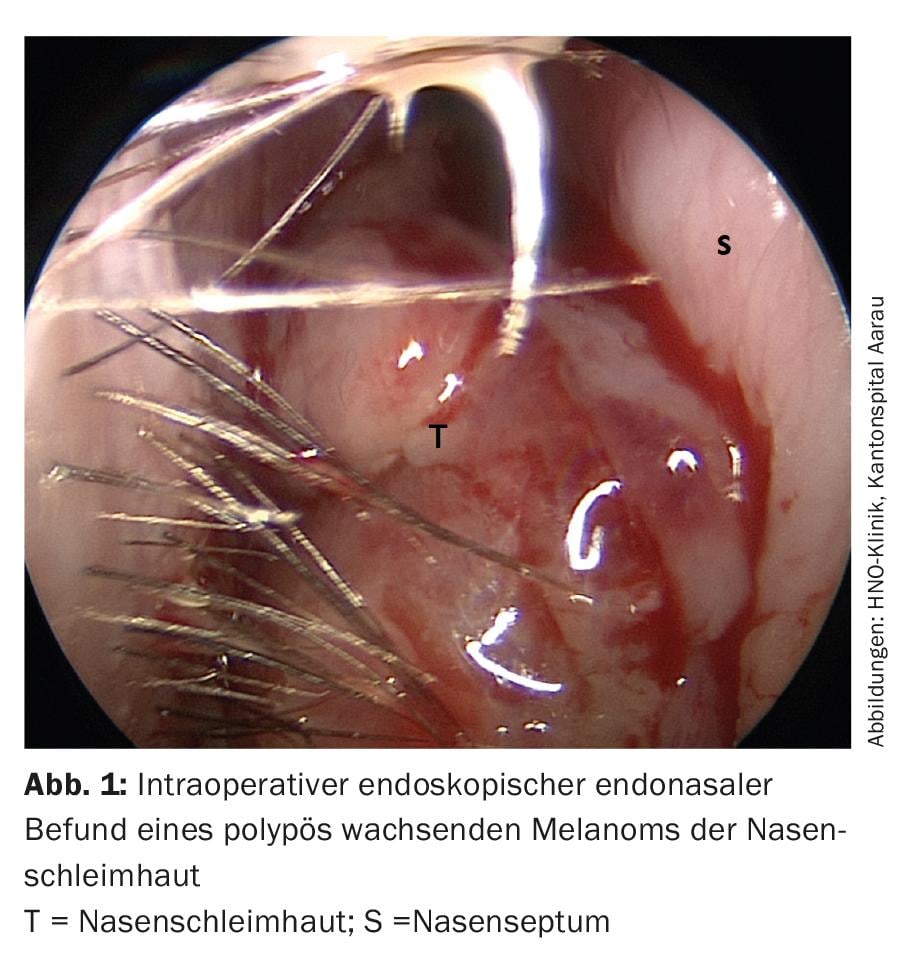

La plupart des patients atteints de mélanome de la muqueuse sino-nasale se présentent avec une obstruction nasale unilatérale, une masse tumorale, une épistaxis ou une combinaison de ces symptômes (Fig. 1). La rhinorrhée, l’épiphora, les douleurs et le gonflement du visage sont plus fréquents dans les cas avancés. La présentation clinique prédominante des tumeurs dans la cavité buccale est une masse indolore. Des ulcérations et des saignements peuvent souvent être présents.

Diagnostic

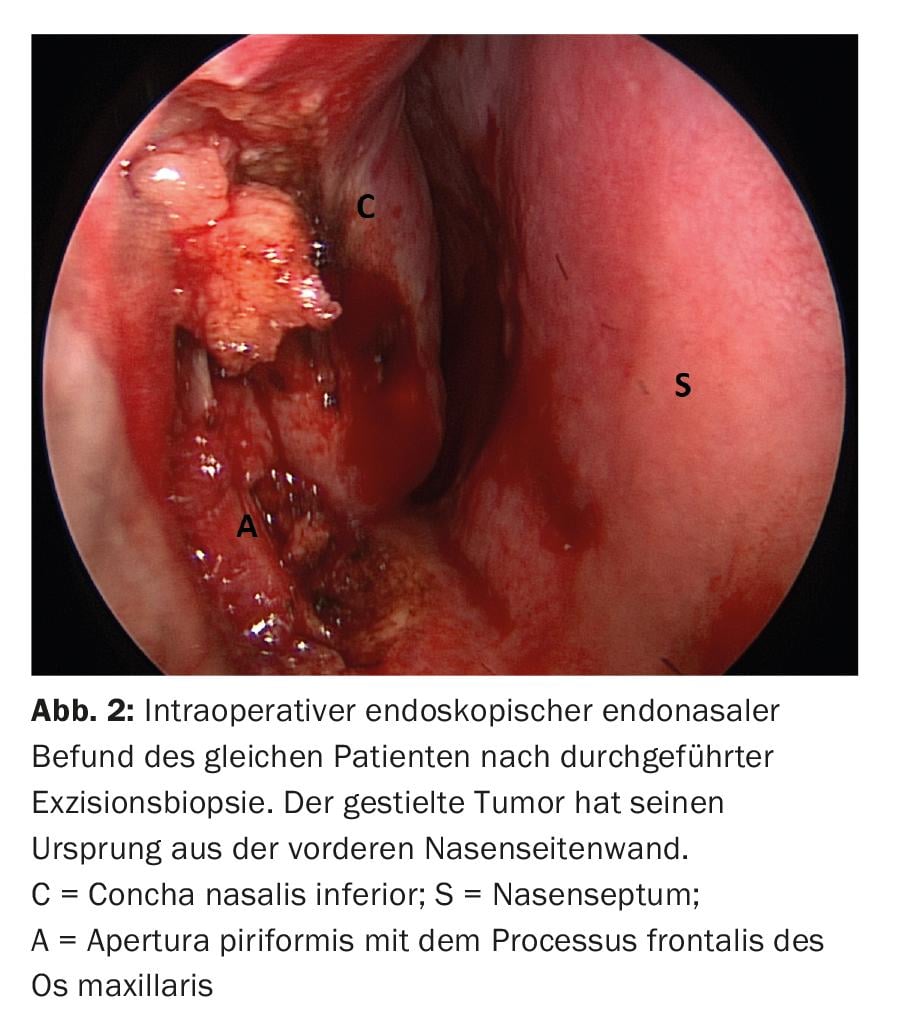

La présence d’une lésion pigmentée dans la cavité buccale ou nasale doit faire suspecter un mélanome des muqueuses et une biopsie de la lésion doit être effectuée sans délai (Fig. 2). Le diagnostic dépend de l’identification de la mélanine intracellulaire. Néanmoins, l’immunohistochimie est souvent nécessaire pour diagnostiquer le mélanome malin, car seulement 50 à 70% des lésions de la cavité buccale présentent de la mélanine. Les mélanomes présentent une forte positivité du marqueur immunitaire S-100, une protéine qui se lie au calcium et que l’on trouve dans les tissus neuraux. Cependant, cette protéine est présente dans un grand nombre de cellules normales et néoplasiques. La fréquence de l’immunoréactivité S-100 dans les mélanomes des muqueuses varie de 86 à 100 %. Un antigène réactif plus spécifique aux cellules de mélanome est le HBM-45 (antigène cytoplasmique du mélanome). Le mélanome réagit également aux anticorps antivimentine et NK1/C-3, mais pas aux anticorps antigènes anti-caténaires ou anti-leucocytes.

Staging

Il n’existe pas de système de staging généralement accepté pour le mélanome des muqueuses de la tête et du cou. La classification TNM classique est néanmoins souvent utilisée. En raison de l’absence de repères histologiques analogues au derme papillaire et réticulaire, la valeur pronostique des différents niveaux d’invasion, telle qu’elle a été établie dans la classification de Clark pour les mélanomes cutanés, ne s’applique pas au mélanome des muqueuses. C’est pourquoi on distingue souvent les trois stades suivants :

- Stade I : maladie localisée

- Stade II : métastases des ganglions lymphatiques régionaux

- Stade III : métastases à distance.

Imagerie

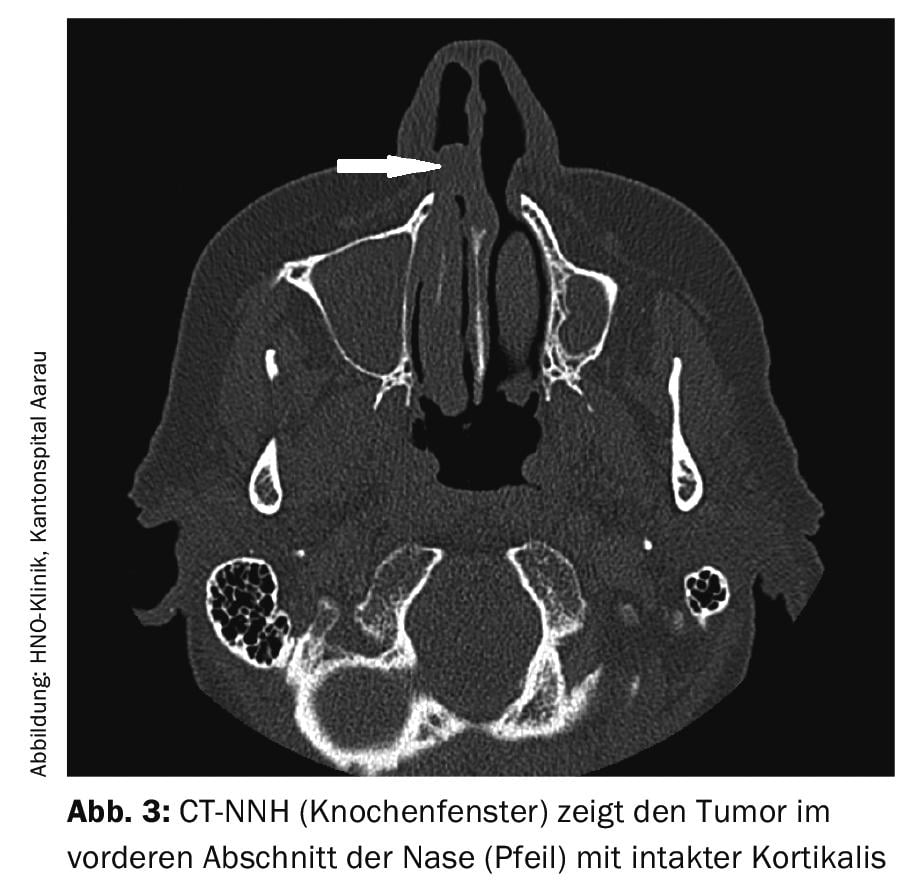

L’imagerie par résonance magnétique est beaucoup plus spécifique que la tomodensitométrie pour le diagnostic des mélanomes malins. Ceci en raison des propriétés paramagnétiques de la mélanine. Il est souvent nécessaire de compléter le diagnostic par une tomodensitométrie pour évaluer une éventuelle invasion des structures osseuses (Fig. 3).

Comme le mélanome des muqueuses métastase précocement, quelle que soit la taille de la tumeur primaire, l’examen TEP/TDM du corps entier est pertinent pour une stadification plus précise de la tumeur.

Thérapie chirurgicale

Le traitement de première intention des mélanomes des muqueuses est similaire à celui des mélanomes cutanés et consiste en une excision complète avec une marge de sécurité suffisante. En raison de la proximité de la tête et du cou avec les structures anatomiques environnantes, les marges chirurgicales positives ne sont pas rares. Néanmoins, une approche chirurgicale radicale doit être envisagée tant qu’une résécabilité topographique complète est assurée et que la morbidité associée semble acceptable. En présence de métastases ganglionnaires régionales, le “neck dissection” est indiqué. En revanche, la pertinence d’une “dissection du cou” élective en cas de tumeur localisée est encore discutable. La discussion sur la place de l’excision du ganglion lymphatique sentinelle reste controversée. Ceci en comparaison avec le mélanome cutané, pour lequel cette technique est de plus en plus acceptée.

Radiothérapie

Le rôle de la radiothérapie dans le traitement du mélanome des muqueuses n’est pas clairement défini. Le mélanome malin a traditionnellement été considéré comme relativement insensible aux radiations, mais certaines études ont néanmoins montré un bénéfice positif. De nombreuses preuves cliniques et scientifiques fondamentales soutiennent la théorie selon laquelle le mélanome possède une grande capacité de réparation sublétale des dommages, ce qui le rend résistant aux méthodes de fractionnement traditionnelles.

Par conséquent, le traitement à des doses plus élevées semble souvent plus efficace. La radiothérapie est généralement utilisée comme mesure adjuvante, notamment en cas de marges de résection positives, de récidives locales ou en palliation. Différentes analyses d’études n’ont pas pu confirmer à ce jour qu’une opération avec radiothérapie supplémentaire améliore de manière significative la survie globale du patient. Malgré l’absence de significativité, dans certaines études, les patients ayant reçu un traitement combiné ont présenté la plus longue durée de survie. En revanche, il a été démontré que l’ajout de la radiothérapie réduisait le taux de récidive locale.

Chimiothérapie et immunothérapie

La chimiothérapie et/ou l’immunothérapie sont utilisées à la fois dans le cadre d’un traitement adjuvant et dans une intention palliative. Les agents chimiothérapeutiques les plus utilisés sont la dacarbazine, les analogues du platine, les nitroso-urées et les toxines microtubulaires.

L’immunothérapie n’est actuellement efficace que chez un faible pourcentage de patients atteints de mélanome malin. Une augmentation du taux de réponse a été observée lorsque l’interleukine 2 (IL-2) et l’interféron-alpha (IFN-α) ont été utilisés avec le cisplatine.

Prévisions

La plupart des récidives surviennent au cours des trois premières années. La récidive primaire se produit dans environ 40% des lésions des fosses nasales, 25% des lésions de la cavité buccale et 32% des lésions du pharynx.

Selon une étude du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, le stade clinique lors de la présentation, l’épaisseur de la tumeur >5 mm, l’invasion vasculaire à l’examen histologique et le développement de métastases à distance sont les seuls facteurs prédictifs indépendants de la survie globale. L’importance pronostique des métastases des ganglions lymphatiques cervicaux ou nuchaux n’a pas encore été établie. Certaines études ont montré que l’atteinte des ganglions lymphatiques réduisait la durée de survie médiane à 18 mois. D’autres études, en revanche, n’ont pas montré de désavantage en termes de survie chez les patients présentant des ganglions lymphatiques régionaux positifs par rapport aux patients en situation N0.

D’un point de vue histologique, l’invasion de la lamina propria et des tissus profonds est un facteur de mauvais pronostic. De même, la présence de structures sarcomatoïdes, pseudopapillaires et de cellules indifférenciées semble être associée à une moins bonne survie spécifique à la maladie.

Messages Take-Home

- Le mélanome primaire des muqueuses de la tête et du cou est une entité clinique rare, mais son comportement est nettement plus agressif que celui des mélanomes malins cutanés.

- L’apparition de symptômes principaux tels qu’un mal de gorge persistant, un gonflement de la gorge ou une gêne nasale unilatérale doit toujours inciter à consulter rapidement un spécialiste ORL.

- La chirurgie reste le pilier du traitement, avec pour objectif l’exérèse la plus radicale possible de la tumeur. La radiothérapie adjuvante prend de plus en plus d’importance, notamment pour le contrôle local de la maladie. En outre, une compréhension plus claire de la biologie du processus pathologique conduit à la mise en œuvre de nouvelles immunothérapies.

- Une étude prospective multicentrique est nécessaire pour dégager objectivement de meilleurs systèmes de staging et des schémas de traitement optimaux pour cette entité rare.

Littérature complémentaire :

- Bakkal FK, et al : Mucosal melanoma of the head and neck : recurrence characteristics and survival outcomes. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015 Nov ; 120(5) : 575-580.

- Warszawik-Hendzel O, et al : Melanoma of the oral cavity : pathogenesis, dermoscopy, clinical features, staging and management. J Dermatol Case Rep 2014 Sep 30 ; 8(3) : 60-66.

- Prasad ML, et al : Mélanome muqueux primaire de la tête et du cou : une proposition pour le microstaging des tumeurs localisées, de stade I (ganglions lymphatiques négatifs). Cancer 2004 avr 15 ; 100(8) : 1657-1664.

- Saida T, et al : Caractéristiques histopathologiques du mélanome malin affectant les membranes muqueuses : un concept unificateur de l’histogénèse. Pathology 2004 Oct ; 36(5) : 404-413.

- Christopherson K, et al : Radiothérapie pour le mélanome muqueux de la tête et du cou. Am J Clin Oncol 2015 Feb ; 38(1) : 87-89.

- Temam S, et al : Radiothérapie postopératoire pour le mélanome primaire des muqueuses de la tête et du cou. Cancer 2005 Jan 15 ; 103(2) : 313-319.

- Sun CZ, et al : Traitement et pronostic dans le mélanome muqueux sinonasal : une analyse rétrospective de 65 patients d’un centre de cancer unique. Head Neck 2014 May ; 36(5) : 675-681.

- Heppt MV, et al : Facteurs pronostiques et résultats du traitement chez 444 patients atteints de mélanome muqueux. Eur J Cancer 2017 Aug ; 81 : 36-44.

- Dreno M, et al : Sinonasal mucosal melanoma : a 44-case study and literature analysis. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2017 Sep ; 134(4) : 237-242.

- Song H, et al : Facteurs pronostiques du mélanome muqueux oral : analyse histopathologique dans une cohorte rétrospective de 82 cas. Histopathology 2015 Oct ; 67(4) : 548-556.

- Goerres GW, et al : FDG PET pour le mélanome malin des muqueuses de la tête et du cou. Laryngoscope 2002 Feb ; 112(2) : 381-385.

InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2018 ; 6(1) : 20-22