Les patients souffrant de calculs rénaux doivent être divisés en un groupe à faible risque et un groupe à haut risque en termes de taux de récidive. Le bilan de base et l’analyse des calculs servent de base. Les patients à haut risque doivent faire l’objet d’une évaluation métabolique élargie et d’un traitement spécifique.

Les calculs rénaux sont fréquents et peuvent être associés à une morbidité importante [1]. L’ablation urologique répétée des calculs ne réduit pas le taux élevé de récidive. Des mesures conservatrices permettent toutefois de réduire le nombre de récidives [2]. Il est donc nécessaire d’évaluer le risque de récidive et, en cas de risque significatif, de mettre en place une prophylaxie appropriée des récidives (métaphylaxie). Il convient de distinguer les patients à faible risque des patients à haut risque. Les étapes d’évaluation sous-jacentes dans notre centre sont essentiellement basées sur les directives de l’Association européenne d’urologie (EAU) [3]. Avec des connaissances sur la composition des calculs et un bilan de base, les patients peuvent généralement être classés dans l’une des deux catégories de risque. La métaphylaxie qui s’ensuit consiste d’une part en des mesures alimentaires, mais peut également inclure un traitement médicamenteux. Nous souhaitons, par le biais de cet article, transmettre au prestataire de soins primaires les aspects essentiels à prendre en compte.

Épidémiologie et taux de récidive

La lithiase rénale est très prévalente dans le monde occidental et au-delà, avec une augmentation significative des taux d’incidence [1,4]. Les taux de récidive sont généralement élevés, mais varient considérablement. Dans les dix ans suivant le premier épisode, près de 30% des patients atteints d’un calcul d’oxalate de calcium récidivent, alors que ce chiffre atteint 70% pour les calculs de brushite (hydrogénophosphate de calcium). Cependant, certains patients ne subissent qu’un seul événement lithiasique dans leur vie. Après une récidive, le risque d’autres événements augmente considérablement. En cas de cystinurie non traitée, le risque de récidive est même de 85%, et on suppose que les taux de récidive sont également élevés pour les calculs d’acide urique et les calculs infectieux [5].

Classification des risques : analyse des calculs et bilan de base

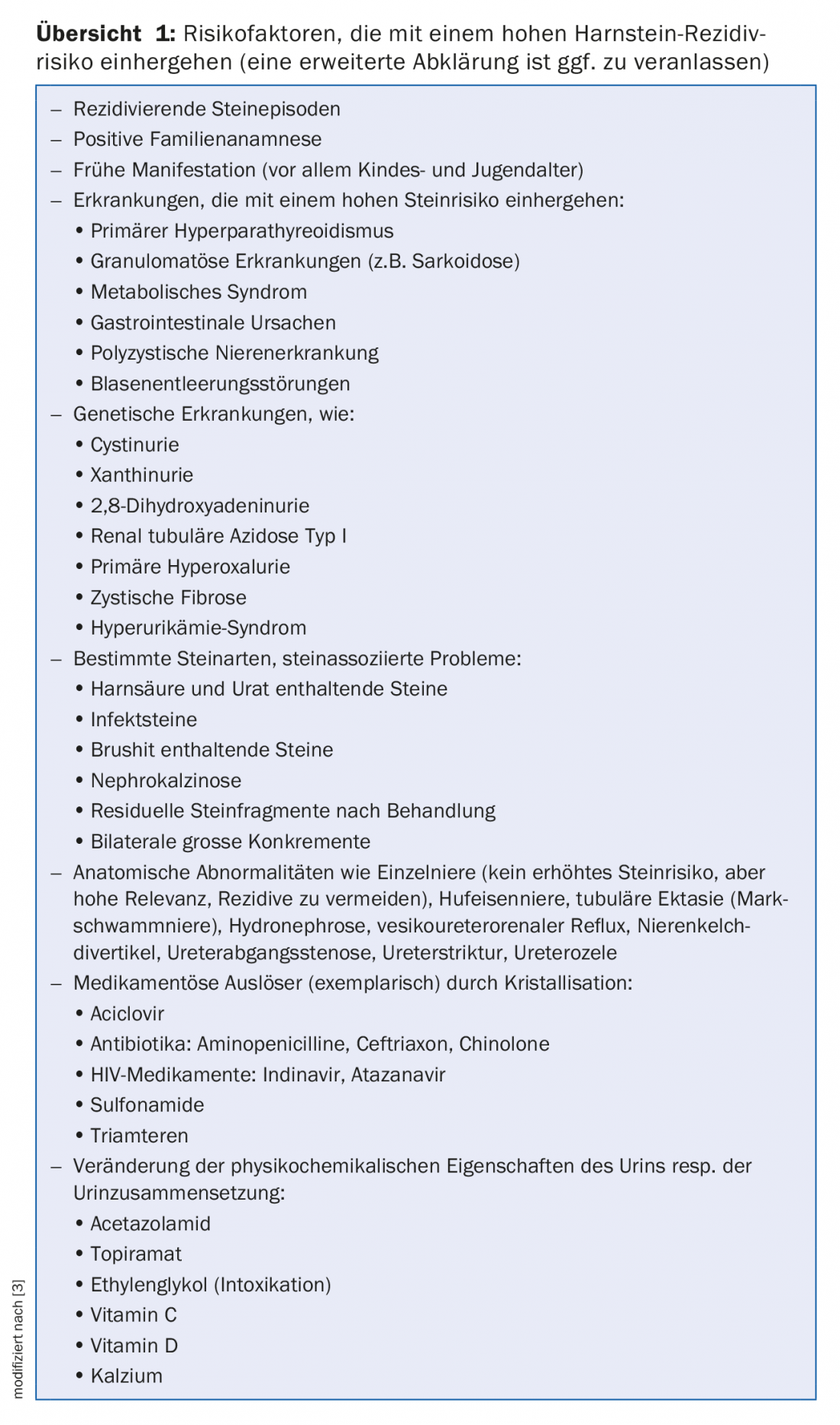

L’analyse des calculs et un simple bilan de base permettent dans la plupart des cas de classer les patients dans un groupe à faible ou à haut risque en termes de probabilité de récidive. Malgré le risque généralement élevé de récidive, il existe des différences considérables dans ce domaine et tous les patients ne nécessitent pas un bilan métabolique étendu chez un spécialiste ou un traitement spécifique. Pour de nombreux patients, des mesures générales de métaphylaxie suffisent. Lors de l’évaluation initiale, il convient donc de filtrer les patients présentant un risque particulièrement élevé de récidive et ceux qui nécessitent un traitement spécifique. Les facteurs de risque qui conduisent à une classification dans le groupe à haut risque sont énumérés dans l ‘aperçu 1. La composition des pierres et la gravité de la maladie sont essentielles à cet égard.

Analyse des pierres

Si disponible, un calcul rénal prélevé doit être analysé pour connaître sa composition exacte. Ces informations précieuses peuvent indiquer l’étiologie et influencent considérablement la classification des risques et les recommandations de métaphylaxie. Les patients sont donc encouragés à uriner à travers un tamis en cas de coliques afin de recueillir les concrétions qui s’en échappent. Les concrétions récupérées par l’urologue doivent également être analysées en laboratoire. Il arrive que les patients aient conservé chez eux des calculs provenant d’épisodes antérieurs. Ils peuvent être facilement envoyés pour analyse ultérieurement. Les méthodes d’analyse de choix sont la diffraction des rayons X et la spectrométrie infrarouge. En revanche, les analyses chimiques par voie humide sont obsolètes [6].

S’il n’y a pas de concrétions à analyser, un examen microscopique du sédiment urinaire peut éventuellement donner des indications sur la nature des calculs. Certains cristaux, comme les cristaux de cystine, présentent une morphologie caractéristique. C’est pourquoi, en cas de cystinurie par exemple, le sédiment peut être diagnostique (Fig. 1). De plus, le comportement aux rayons X peut donner des indications indirectes sur la composition des calculs et servir à la classification. Alors que les calculs contenant du calcium (calculs d’oxalate et de phosphate de calcium) sont radio-opaques, les calculs d’acide urique, par exemple, sont perméables aux rayons X. Les calculs d’acide urique sont des calculs qui ne sont pas radio-opaques. Pour les concrétions plus importantes, une mesure de la densité par tomographie informatisée ou des techniques spéciales peuvent fournir des indications sur le type de calcul [7–9]. Il est important de noter que le sédiment urinaire et l’imagerie ne remplacent généralement pas une analyse directe des calculs. Si ce n’est pas le cas, l’évaluation du risque de récidive se limite à déterminer si d’autres facteurs de risque sont présents.

Les calculs rénaux peuvent être constitués d’un ou plusieurs composants. L’oxalate de calcium est de loin le composant le plus courant, qu’il soit présent dans des calculs mixtes ou seul. Le phosphate de calcium, l’acide urique et la struvite sont les composants les plus fréquents, tandis que la cystine et d’autres sont moins fréquents [10,11].

Outre leur composition chimique, les calculs rénaux peuvent être classés en fonction de leur étiologie. Certains types de calculs sont liés à des infections des reins ou des voies urinaires (calculs de phosphate d’ammonium de magnésium, d’apatite de carbonate, d’urate d’ammonium), appelés calculs infectieux. D’autres calculs (par exemple, les calculs d’oxalate de calcium, d’hydrogénophosphate de calcium, d’acide urique) apparaissent indépendamment. C’est pourquoi ils sont appelés “calculs non infectieux”. Il faut distinguer les calculs qui ont clairement une cause génétique (par exemple, les calculs de cystine, de xanthine, de 2,8-dihydroxyadénine). Plus l’apparition est précoce, en cas d’antécédents familiaux positifs et plus le phénotype est sévère, plus il faut penser à des causes génétiques qui nécessitent un examen et un traitement différenciés. Les médicaments peuvent également être lithogènes (cristallisation directe ou par modification de la composition de l’urine).

Évaluation de base

Anamnèse, examen clinique et imagerie : une anamnèse approfondie permet d’identifier un grand nombre des facteurs de risque énumérés dans l ‘aperçu 1. Une attention particulière doit être portée aux antécédents de calculs, à l’âge de la première manifestation, aux coliques antérieures et aux interventions urologiques. Les infections urinaires et les pyélonéphrites, les troubles gastro-intestinaux (comme la diarrhée chronique, les pancréatites, les ulcères gastriques) et la goutte doivent faire l’objet d’une enquête ciblée. Outre les antécédents familiaux et médicamenteux (y compris les substances de la médecine alternative, les suppléments vitaminiques), le mode de vie, les habitudes alimentaires et les interventions chirurgicales antérieures (en particulier la chirurgie bariatrique ou d’autres interventions abdominales) doivent être clarifiés.

L’imagerie est généralement réalisée lors d’un épisode aigu de calculs urinaires ou pour contrôler l’évolution/bilan des calculs. Les deux principales méthodes sont l’échographie et la tomodensitométrie hélicoïdale dite “à faible dose”. Outre les informations ayant un impact sur le traitement urologique des calculs, telles que la taille des concrétions, leur localisation et la charge des calculs, il est également possible de trouver et de diagnostiquer des anomalies anatomiques. Après un traitement urologique, l’imagerie sert à déterminer l’absence de calculs ou la présence de concrétions résiduelles et à surveiller l’évolution. Des considérations telles que l’exposition aux radiations, l’expertise de l’examinateur, la sensibilité, la spécificité, la disponibilité et le coût jouent un rôle dans le choix de la méthode. L’échographie a toujours sa place dans le diagnostic aigu (avec une exposition moindre aux radiations) [12].

- Laboratoire : Le bilan de base doit inclure les déterminations suivantes dans l’examen de laboratoire et être effectué chez tous les patients souffrant de calculs rénaux :

- Urine : bandelettes urinaires avec leucocytes, hémoglobine, nitrites, pH ; si nécessaire, culture d’urine en cas de signes d’infection ; sédiment urinaire microscopique

- Sang : créatinine, calcium (ionisé ou corrigé à l’albumine), acide urique

Évaluation métabolique avancée chez les patients à haut risque

Il est recommandé aux patients du groupe à haut risque (aperçu 1) de procéder à un bilan métabolique étendu auprès d’un spécialiste. Dans ce cas, l’accent est mis sur une collecte d’urine de 24 heures (idéalement deux jours consécutifs) sous un régime quotidien, sous lequel les calculs se sont également formés. Elle ne devrait donc pas être effectuée à l’hôpital et ne devrait pas non plus avoir lieu avant trois à quatre semaines après l’évacuation du calcul ou un traitement urologique [13]. Le volume et le pH urinaires, la créatinine, le sodium et l’urée, entre autres, sont déterminés. Le dosage de la créatinine permet de calculer la clairance de la créatinine et d’estimer l’exhaustivité de la collecte. L’excrétion des substances étudiées est mise en relation avec la créatinine et donc corrigée. Le dosage du sodium permet d’estimer la consommation quotidienne de sel de cuisine, tandis que le dosage de l’urée permet d’estimer l’apport quotidien en protéines. Chez les jeunes enfants, le recueil des urines n’est pas effectué et les analyses sont réalisées dans l’urine de spot.

Les autres valeurs de laboratoire suivantes sont généralement déterminées à partir de l’urine : Calcium, oxalate, citrate, phosphate, acide urique et éventuellement magnésium, potassium et, le cas échéant, cystine.

Le tableau 1 donne un aperçu des paramètres pertinents en fonction du type de pierre. En plus des paramètres du bilan de base, le dosage du bicarbonate, de la parathormone et de la 25-OH-vitamine D3 dans le sang s’avère utile. Cela permet de diagnostiquer des causes telles que l’hyperparathyroïdie primaire, l’acidose tubulaire rénale (avec le pH urinaire) ou l’hypervitaminose D3.

En règle générale, un contrôle de l’évolution des urines sur 24 heures est effectué après trois mois, en particulier lorsque la métaphylaxie médicamenteuse a été entamée. D’autres examens de suivi seront déterminés en fonction de la constellation de risques.

Traitement

Les mesures générales sont en principe recommandées à tous les patients souffrant de calculs rénaux. Tous les lithiasiques doivent respecter une consommation élevée d’eau [2,14]. L’objectif est d’obtenir un volume d’urine supérieur à 2-2,5 litres/jour afin d’éviter une sursaturation de l’urine en substances provoquant des calculs. L’urine doit toujours être de couleur jaune pâle et son poids spécifique doit être inférieur à 1,010 g/ml. Pour cela, il faut généralement boire au moins 2,5 à 3 litres/jour, et davantage en cas d’activité physique avec transpiration. Il faut également boire avant d’aller se coucher afin d’éviter la nycturie et les sursaturations urinaires nocturnes. Toutes les boissons ne se valent pas en matière de métaphylaxie. Il existe des preuves épidémiologiques d’un risque accru de calculs associés aux boissons sucrées (peut-être en raison de l’augmentation de la teneur en fructose) [1,15]. Pour certains groupes professionnels, tels que les chauffeurs de bus, il n’est pas facile de mettre en œuvre une consommation élevée d’alcool avec des passages fréquents aux toilettes. Dans ce cas, des stratégies doivent être élaborées avec le patient.

Une alimentation mixte et équilibrée est généralement recommandée [1]. De nombreuses études ont montré une réduction du risque en réduisant la consommation de sel (un apport élevé en sodium et la natriurie qui en résulte entraînent une augmentation de l’excrétion urinaire de calcium et une diminution de l’excrétion urinaire de citrate) [1]. Les recommandations actuelles de l’OMS incluent un apport en sel inférieur à 5 g/jour pour les adultes. Cela est également recommandé aux patients souffrant de calculs. Comme alternative au sel de cuisine, les patients peuvent utiliser des herbes et des épices pour la préparation de leurs repas. L’opinion qui prévalait autrefois, selon laquelle la réduction de la consommation de calcium permettait d’éviter les calculs, s’est révélée être une croyance erronée. Une étude de Borghi et al. a montré qu’un régime limitant l’apport en sel et en protéines, mais avec un apport normal en calcium, entraînait une réduction significative du risque de récidive à cinq ans par rapport à un régime pauvre en calcium [16]. D’autres études d’observation suggèrent également un lien entre une faible consommation de calcium et un risque accru de calculs [1,17]. Il en découle une recommandation pour une consommation normale de calcium de 1-1,2 g/jour. L’apport en calcium doit être couvert par des sources naturelles. Les suppléments de calcium ne sont généralement recommandés qu’en cas d’hyperoxalurie entérique. 250 mg de calcium correspondent par exemple à 2 dl de lait entier, 180 g de yaourt, 30 g de fromage à pâte dure, 50 g de fromage à pâte molle ou 250 g de fromage blanc. Les recommandations concernant les bénéfices d’une réduction de l’apport en oxalate ne sont pas encore clairement établies, même si cela semble utile en cas de détection d’une hyperoxalurie [1]. Il est probablement plus important de réduire l’absorption entérale d’oxalate. Ceci peut être obtenu par un apport simultané de calcium, par exemple sous forme de fromage ou d’eau minérale riche en calcium (>400 mg/l). Le calcium complexe l’oxalate dans l’intestin en oxalate de calcium, qui ne peut pas être absorbé dans le sang sous cette forme [18].

Les protéines, en particulier les protéines animales , entraînent une augmentation de la charge acide. Cela implique une réduction de la citraturie et un pH urinaire acide. Le citrate et le calcium dans l’urine se complexent, ce qui rend le calcium indisponible pour la formation de calculs. L’hypocitraturie favorise donc la formation de calculs de calcium [19]. Il est donc recommandé de consommer des protéines animales avec modération, à raison de 0,8 à 1 g/jour/kg de poids corporel. Une alimentation riche en fibres, en fruits et en légumes est généralement recommandée (teneur élevée en citrate, pH urinaire élevé) [20]. Il est conseillé de répartir l’apport en citrate sur la journée. Les aliments riches en purines (hyperuricosurie), tels que les abats, doivent être évités, en particulier pour les personnes qui produisent des calculs d’acide urique.

Comme il existe une association positive entre l’IMC et le risque de calculs, il est recommandé de viser un IMC normal. Des études d’observation suggèrent également que la pratique régulière d’une activité physique modérée est associée à une réduction du risque de calculs.

Spécificités des calculs et options de traitement

Calculs calciques (oxalate et phosphate de calcium) : Certaines maladies telles que l’hyperparathyroïdie, l’acidose tubulaire rénale, les maladies granulomateuses, l’hyperoxalurie primaire (maladie génétique nécessitant une prise en charge spécialisée) et l’hyperoxalurie entérique sont associées aux calculs calciques et doivent être explorées ou traitées de manière ciblée. Les mesures thérapeutiques sont :

- Réduction de l’apport en sel

- Diminution de l’apport en protéines animales (non laitières)

- Apports normaux en calcium

- Pas d’excès d’oxalates (aliments et boissons)

- Apport élevé de citrate : diététique ou sous forme de citrate de potassium. L’administration de citrate de potassium peut réduire le risque de calculs d’oxalate de calcium idiopathiques, tant en cas d’hypocitraturie que de citraturie normale [1,2]. Les effets secondaires tels que les nausées, le météorisme et la diarrhée sont malheureusement fréquents, en particulier à fortes doses, et réduisent l’adhésion au traitement. Alternativement, si l’alcalinisation de l’urine est la priorité, le bicarbonate de sodium peut être utilisé [21]. Il convient de noter que l’alcalinisation du pH urinaire avec du bicarbonate de sodium pourrait augmenter le risque de calculs de phosphate de calcium [21,22].

- Les diurétiques thiazidiques : Un grand nombre d’études ont montré une réduction significative du taux de récidive grâce aux diurétiques thiazidiques. Une réduction de moitié du taux de récidive a été décrite [2]. Une augmentation de l’absorption tubulaire proximale du calcium et une diminution consécutive de l’excrétion du calcium jouent un rôle essentiel dans ce processus [1]. Les effets secondaires incluent l’hypotension, l’hyponatrémie et l’hypkaliémie ainsi que l’hyperuricémie. Actuellement, une étude est menée dans presque tous les grands hôpitaux de néphrologie de Suisse pour remédier aux déficits méthodologiques des études plus anciennes et pour tester l’efficacité de l’hydrochlorothiazide en fonction de la posologie (www.nostone.ch). Les études anciennes ont surtout utilisé des doses élevées de thiazide, alors qu’en pratique clinique, on utilise généralement des doses beaucoup plus faibles. Les résultats de cette étude sont attendus en 2022.

- L’allopurinol est bénéfique chez les patients hyperuricosuriques souffrant de lithiase calcique [23]. Le fébuxostat à haute dose réduit davantage l’uricosurie que l’allopurinol à dose normale, mais n’a pas montré d’avantage en termes de lithiase sur une période de six mois d’étude [24]. Cependant, le rôle de l’hyperuricosurie chez les patients souffrant de lithiase calcique n’est pas encore définitivement établi. Selon les données in vitro, l’hyperuricosurie peut réduire la solubilité de l’oxalate de calcium, mais les données épidémiologiques sont contradictoires [1].

Forme particulière d’hyperoxalurie entérique comme cause de calculs d’oxalate de calcium : différentes conditions/maladies telles que les interventions bariatriques (en particulier les interventions malabsorptives comme le bypass gastrique), le syndrome de l’intestin court, l’insuffisance pancréatique exocrine, la maladie cœliaque ainsi que la maladie de Crohn peuvent entraîner une hyperoxalurie entérique. Sur le plan physiopathologique, une saponification des acides gras non absorbés avec du calcium dans l’intestin joue un rôle essentiel. Le calcium n’est alors plus disponible pour la fixation intestinale de l’oxalate, ce qui entraîne une augmentation de l’absorption d’oxalate dans le sang et une hyperoxalurie marquée [25]. Une réduction de la consommation d’oxalates et de graisses semble judicieuse en raison du mécanisme de la pathologie. Ces patients doivent augmenter leur consommation de calcium en association avec les repas pour atteindre plusieurs grammes par jour. La plupart des chélateurs du phosphate fixent également l’oxalate dans la lumière intestinale et peuvent être utilisés [7]. Les pertes entériques de bicarbonate en cas de diarrhée entraînent en outre une acidose intracellulaire des cellules tubulaires rénales, ce qui augmente la réabsorption de citrate et provoque ainsi une hypocitraturie défavorable [26]. C’est pourquoi un traitement supplémentaire au citrate alcalin est souvent utile. En outre, les enzymes pancréatiques peuvent être utilisées si elles sont indiquées. Les substances qui se complexent avec les acides biliaires peuvent également réduire l’absorption d’oxalate, si elles sont indiquées. La colestyramine ou le colestipol fixent également l’oxalate [7]. D’après notre expérience, les patients ne sont souvent pas suffisamment informés de ce risque avant une intervention bariatrique.

En substance, les calculs de phosphate de calcium sont traités comme les calculs d’oxalate de calcium [1]. Le phosphate de calcium est présent dans les roches brushites (hydrogénophosphate de calcium) et les roches carbonatées apatitiques. Les deux se forment préférentiellement dans les urines alcalines. Les calculs de phosphate de calcium peuvent être dus à une acidose tubulaire rénale (complète ou incomplète) ou à une hyperparathyroïdie. Ces causes doivent être clarifiées et, si possible, traitées. Les calculs de carbonate apatitique sont typiquement associés à des infections urinaires.

Les calculs d’acide urique : Les calculs d’acide urique sont associés à un pH urinaire bas, à une faible consommation d’eau et à une hyperuricosurie [1,27]. Il existe une association avec le syndrome métabolique et la prévalence est plus élevée chez les obèses et les diabétiques de type 2 [27]. Les mesures thérapeutiques sont :

- Alcalinisation de l’urine avec du citrate alcalin ou du bicarbonate de sodium afin d’obtenir un pH urinaire de 6,2-6,8 pour la prévention ou de 6,5-7,2 pour la chimiolitholyse [3].

- Consommer modérément des protéines animales pour réduire la charge acide.

- Réduction des aliments contenant des purines

- Réduction de poids

- Allopurinol dans l’hyperuricosurie et l’hyperuricémie [3]

- Bénéfice limité de l’allopurinol et du fébuxostat en cas d’urine acide [7,28].

Calculs infectieux : les calculs de struvite (phosphate d’ammonium de magnésium ou triple phosphate), d’apatite de carbonate et d’urate d’ammonium sont généralement liés à des infections urinaires dues à des bactéries produisant de l’uréase dans une urine alcaline et peuvent rapidement augmenter de taille. Le traitement des pierres s’avère souvent très difficile.

- Un traitement antibiotique seul (à court terme ou permanent) n’est pas suffisant en cas de calculs infectieux.

- Il faut viser un assainissement urologique complet des calculs (absence de calculs).

- Parfois, une acidification de l’urine, par exemple avec de la méthionine ou du chlorure d’ammonium, est également utilisée pour dissoudre les concrétions [3]. Le traitement doit être limité dans le temps et soumis à une surveillance étroite de l’acidose métabolique, de l’hypercalciurie et de l’hypocitraturie.

- Les inhibiteurs de l’uréase (par ex. l’acide acétohydroxamique) peuvent être envisagés dans les cas graves, bien qu’ils ne soient pas encore autorisés dans certains pays européens [3] et en Suisse.

Calculs de cystine : la cystinurie représente une cause génétique importante de la lithiase rénale (transmission autosomique récessive). En raison d’un défaut de la protéine de transport tubulaire, les concentrations de cystine dans l’urine sont élevées. Les mesures thérapeutiques sont :

- Volume d’urine de >3 l/jour à l’âge adulte

- Réduction du sel de cuisine

- Le pH urinaire doit être ajusté à >7,5 (solubilité accrue de la cystine), par exemple avec du citrate de potassium ou du bicarbonate de sodium [3].

- Consommation modérée de protéines animales (réduit la charge acide et l’apport en méthionine)

- La pénicillamine peut être utilisée pour chélater la cystine en cas de cystinurie supérieure à 3 mmol/jour sous surveillance thérapeutique étroite. L’objectif est d’obtenir une cystinurie <1 mmol/l [7].

- L’utilisation du captopril, un inhibiteur de l’ECA, doit être envisagée chez les patients hypertendus, car il se lie à la cystine et le composé est plusieurs fois plus soluble que la cystine seule [29]. Toutefois, les bénéfices n’ont pas été clairement démontrés jusqu’à présent.

Pour réduire le taux de récidive des calculs rénaux et la morbidité qui en découle, il convient d’en déterminer les causes possibles et de prendre des mesures de métaphylaxie générales et, le cas échéant, spécifiques. Un traitement optimal nécessite une bonne interaction interdisciplinaire entre le médecin généraliste qui suit le patient, le médecin urgentiste, l’urologue et le néphrologue.

Messages Take-Home

- Les calculs rénaux ont un taux de récidive élevé, qui n’est pas réduit par la seule ablation urologique des calculs.

- Les mesures de métaphylaxie peuvent réduire le taux de récidive.

- Les patients doivent être classés dans un groupe à faible risque et un groupe à haut risque en termes de taux de récidive, sur la base de l’évaluation de base et de l’analyse des calculs.

- Alors que des mesures générales de métaphylaxie sont recommandées pour les patients du groupe à faible risque en fonction du type de calcul, les patients du groupe à haut risque doivent faire l’objet d’une évaluation métabolique élargie et, si possible, d’un traitement spécifique.

Littérature :

- Zisman AL : Efficacité des modalités de traitement sur la récidive des calculs rénaux. Clin J Am Soc Nephrol 2017 ; 12(10) : 1699-1708.

- Fink HA, et al : Medical management to prevent recurrent nephrolithiasis in adults : a systematic review for an American College of Physicians Clinical Guideline. Ann Intern Med 2013 ; 158(7) : 535-543.

- Türk C, et al. : EAU Guidelines on Urolithiasis. https://uroweb.org/guideline/urolithiasis/2017 (01.03.2018).

- Romero V, Akpinar H, Assimos DG : Kidney stones : a global picture of prevalence, incidence, and associated risk factors. Rev Urol 2010 ; 12(2-3) : e86-96.

- Tiselius HG : Metabolic risk-evaluation and prevention of recurrence in stone disease : does it make sense ? Urolithiase 2016 ; 44(1) : 91-100.

- Siener R, et al : Quality Assessment of Urinary Stone Analysis : Results of a Multicenter Study of Laboratories in Europe. PLoS One 2016 ; 11(6) : e0156606.

- Mabillard HR, Tomson CRV : Investigation and management of renal stone disease. Nephrol Dial Transplant 2017 ; 32(12) : 1984-1986.

- Stolzmann P, et al : Identification in vivo des calculs d’acide urique avec la tomodensitométrie à double énergie : évaluation des performances diagnostiques chez les patients. Abdom Imaging 2010 ; 35(5) : 629-635.

- Stolzmann P, et al : Caractérisation des calculs urinaires avec la tomodensitométrie à double énergie : amélioration de la différenciation grâce à un filtre à tin. Invest Radiol 2010 ; 45(1) : 1-6.

- Ferraro PM, et al. : A London experience 1995-2012 : demographic, dietary and biochemical characteristics of a large adult cohort of patients with renal stone disease. QJM 2015 ; 108(7) : 561-568.

- Seeger H, et al. : Changes in urinary risk profile after short low sodium and low calcium diet in recurrent Swiss kidney stone formers. BMC nephrology 2017 ; 18(1) : 349.

- Smith-Bindman R, et al : Ultrasonographie versus tomographie assistée par ordinateur pour une néphrolithiase suspectée. N Engl J Med 2014 ; 371(12) : 1100-1110.

- Gambaro G, et al : Diagnostic métabolique et prévention médicale de la néphrolithiase calcique et de ses manifestations systémiques : une déclaration de consensus. J Nephrol 2016 ; 29(6) : 715-734.

- Borghi L, et al : Volume urinaire, eau et récurrences dans la néphrolithiase calcique idiopathique : une étude prospective randomisée de 5 ans. J Urol 1996 ; 155(3) : 839-843.

- Ferraro PM, et al : Soda and other beverages and the risk of kidney stones. Clin J Am Soc Nephrol 2013 ; 8(8) : 1389-1395.

- Borghi L, et al : Comparaison de deux régimes alimentaires pour la prévention des calculs récurrents dans l’hypercalciurie idiopathique. N Engl J Med 2002 ; 346(2) : 77-84.

- Curhan GC, et al : A prospective study of dietary calcium and other nutrients and the risk of symptomatic kidney stones. N Engl J Med 1993 ; 328(12) : 833-838.

- Hess B, et al : Une prise de calcium élevée supprime l’hyperoxalurie et réduit la cristallisation urinaire lors d’une charge en oxalate 20 fois normale chez l’homme. Nephrol Dial Transplant 1998 ; 13(9) : 2241-2247.

- Ferraro PM, et al : Dietary Protein and Potassium, Diet-Dependent Net Acid Load, and Risk of Incident Kidney Stones. Clin J Am Soc Nephrol 2016 ; 11(10) : 1834-1844.

- Taylor EN, Fung TT, Curhan GC : DASH-style diet associates with reduced risk for kidney stones. J Am Soc Nephrol 2009 ; 20(10) : 2253-2259.

- Pinheiro VB, et al : The effect of sodium bicarbonate upon urinary citrate excretion in calcium stone formers. Urologie 2013 ; 82(1) : 33-37.

- Parks JH, et al : Implications cliniques de l’abondance de phosphate de calcium dans les calculs rénaux analysés en routine. Kidney Int 2004 ; 66(2) : 777-785.

- Ettinger B, et al : Randomized trial of allopurinol in the prevention of calcium oxalate calculi. N Engl J Med 1986 ; 315(22) : 1386-1389.

- Goldfarb DS, et al : Essai contrôlé randomisé de febuxostat versus allopurinol ou placebo chez des individus ayant une excrétion urinaire d’acide urique plus élevée et des calculs calciques. Clin J Am Soc Nephrol 2013 ; 8(11) : 1960-1967.

- Asplin JR : La prise en charge des patients atteints d’hyperoxalurie entérique. Urolithiase 2016 ; 44(1) : 33-43.

- Hess B : Syndrome métabolique, obésité et calculs rénaux. Arab J Urol 2012 ; 10(3) : 258-264.

- Sakhaee K : Épidémiologie et physiopathologie clinique des calculs rénaux à l’acide urique. J Nephrol 2014 ; 27(3) : 241-245.

- Asplin JR : Uric acid stones. Semin Nephrol 1996 ; 16(5) : 412-424.

- Sloand JA, Izzo JL : Captopril reduces urinary cystine excretion in cystinuria. Arch Intern Med 1987 ; 147(8) : 1409-1412.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2018 ; 13(4) : 26-31