Les estimations indiquent qu’environ 1,8 million de neurones sont perdus par minute dans le cadre d’une lésion ischémique due à une diminution de l’apport sanguin. En cas d’attaque cérébrale aiguë, il faut donc agir vite. L’imagerie médicale d’urgence permet de poser un diagnostic précoce et influence considérablement le traitement.

Toutes les 30 minutes, une personne est victime d’une attaque cérébrale en Suisse. Environ 25% des personnes touchées meurent des suites immédiates et environ un tiers restent handicapées à vie à des degrés divers [1]. Dans 87% des cas, l’AVC est la conséquence d’une diminution aiguë de l’apport sanguin dans le cadre d’une occlusion vasculaire thromboembolique ou d’une sténose vasculaire hémodynamiquement significative, ou encore, dans 13% des cas, d’une hémorragie intracrânienne ou sous-arachnoïdienne [2]. On estime qu’environ 1,8 million de neurones sont perdus par minute dans le cadre d’une lésion ischémique due à une diminution de l’apport sanguin [3]. En cas d’attaque cérébrale aiguë, il faut donc agir vite et procéder à une évaluation diagnostique et à un traitement immédiats. L’imagerie médicale d’urgence permet de poser un diagnostic précoce et influence considérablement le traitement.

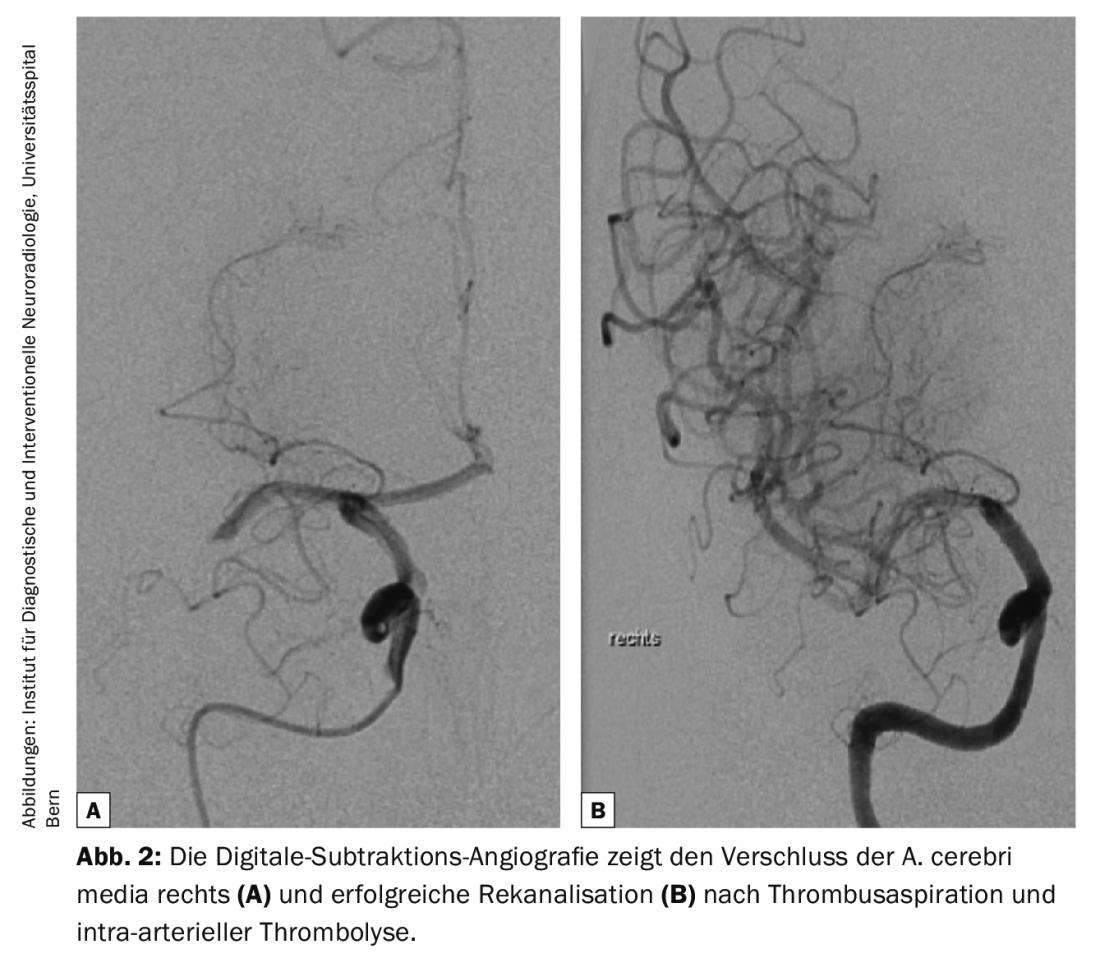

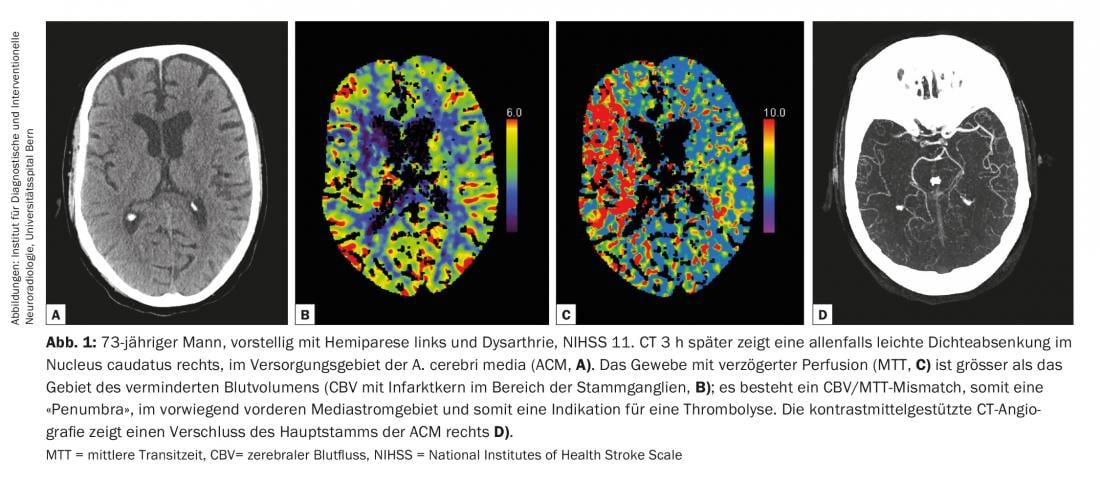

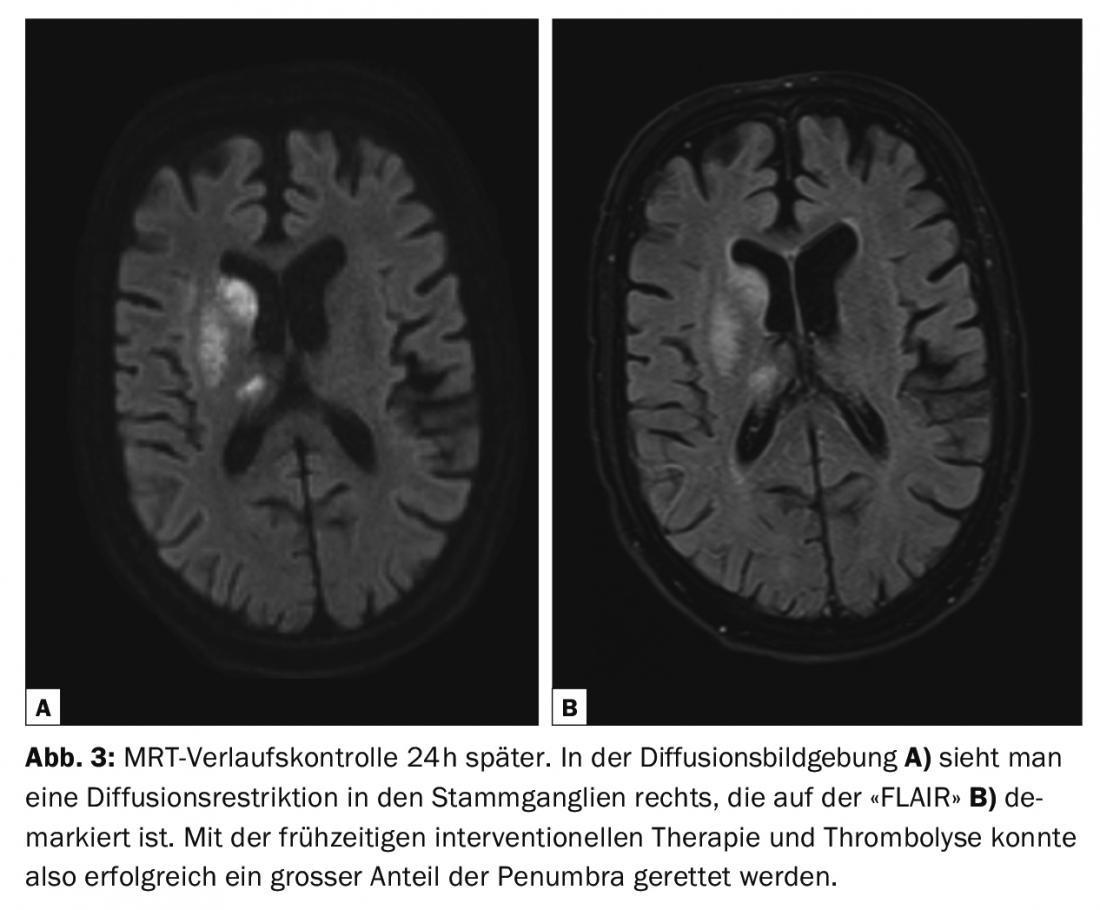

Les directives de diagnostic des maladies cérébrovasculaires sont continuellement mises à jour par l’American College of Radiology (ACR) et l’American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) en fonction des connaissances actuelles [2,4]. Toutes les modalités, de la tomodensitométrie (CT) et de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) à l’angiographie numérique par soustraction (DSA) en passant par l’échographie (US), ont leur place dans l’évaluation des maladies cérébrovasculaires [2] (fig. 1-3). Dans le cadre du diagnostic de l’attaque cérébrale aiguë, ce sont surtout le scanner et l’IRM qui sont utilisés. Les questions suivantes doivent trouver une réponse fiable et rapide :

- Hémorragie intracrânienne ?

- Occlusion vasculaire ?

- Noyau d’infarctus ?

- Parenchyme cérébral potentiellement récupérable (“pénombre ischémique” ou “tissue-at-risk”) ?

- “Stroke mimic” ?

L’indication d’une thrombolyse ou d’un traitement interventionnel est posée en connaissant le délai depuis le début des symptômes et les symptômes présents, y compris l’échelle NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) ainsi que les diagnostics secondaires pertinents, tels que les facteurs de risque cardiovasculaire.

Tomodensitométrie (CT)

Le scanner est disponible 24 heures sur 24 dans la plupart des hôpitaux et permet d’exclure rapidement et facilement une hémorragie intracrânienne aiguë. Une hémorragie intracrânienne aiguë apparaît déjà hyperdense à l’imagerie native (60-90 HU, donc plus claire ou plus dense que le tissu cérébral sain) et constitue une contre-indication absolue à une thrombolyse intraveineuse [4].

En cas d’ischémie due à une diminution de l’apport sanguin (définie comme un débit sanguin cérébral [CBF] <10 ml/100 g/min), le transport des ions échoue par manque d’énergie et l’eau envahit les cellules (œdème cytotoxique) [5]. L’augmentation de la quantité d’eau dans les tissus ischémiques entraîne un abaissement de la densité de la zone touchée et se manifeste par un abaissement de la différenciation entre la moelle et le cortex (généralement dans le cortex insulaire sous la forme d’un “insular ribbon sign”) ou par une hypodensité dans les ganglions de la base et le stock de moelle. Cette baisse de densité doit être interprétée comme un noyau d’infarctus dans le sens d’une lésion irréversible du parenchyme. Cependant, la détection de ces changements précoces et souvent subtils nécessite beaucoup d’expérience et a une sensibilité de 66% en moyenne (fourchette, 20% à 87%) dans les trois premières heures après le début des symptômes [2].

Un thrombus intravasculaire peut également être visible sur l’imagerie native et être représenté en hyperdensité. Ce “signal artériel hyperdense” est très spécifique mais peu sensible à l’occlusion et peut être visualisé plus précisément, comme d’autres sténoses ou occlusions vasculaires, à l’aide d’une angiographie par scanner avec contraste. L’angiographie par tomodensitométrie permet d’évaluer toutes les artères cérébrales depuis leur sortie de l’arc aortique jusqu’au vertex et permet ainsi d’évaluer la circulation collatérale ou les anomalies vasculaires qui peuvent compliquer une intervention endovasculaire.

Le parenchyme cérébral potentiellement récupérable, également appelé “penumbra” ou “tissue-at-risk”, est la zone d’hypoperfusion critique (CBF 10-20 ml/100 g/min) [5]. Les neurones de la “pénombre” sont dysfonctionnels, le dysfonctionnement étant réversible en cas de reperfusion opportune. En cas d’occlusion persistante, on observe une disparition progressive de la “pénombre”. Pour visualiser le noyau de l’infarctus, la “pénombre” (“tissue-at-risk”) et l’oligémie bénigne adjacente (“tissue-not-at-risk”, CBF >20 ml/100 g/min, norme 60-80 ml/100 g/min), la mesure du débit sanguin par imagerie de perfusion est nécessaire. La TDM-perfusion est une imagerie dynamique basée sur le contraste qui fournit des informations sur des paramètres temporels tels que le temps de transit moyen (TTM), le temps de pic d’intensité du signal (TTP) et le moment du pic de la fonction résiduelle (Tmax), ou des paramètres semi-quantitatifs tels que le débit sanguin cérébral (CBF) et le volume sanguin cérébral (CBV). Une perfusion retardée se manifeste par des paramètres temporels de perfusion prolongés. Un CBF réduit dans la “pénombre” entraîne une autorégulation vasogénique dépendante de l’énergie ; le MTT et le TTP sont allongés, le CBV est normal ou même légèrement augmenté. Ces mécanismes de compensation ne sont pas présents dans le noyau de l’infarctus, où l’on observe une chute du CBV [6]. En tomodensitométrie, la pénombre potentiellement récupérable est traditionnellement estimée à l’aide de ce que l’on appelle un “mismatch CBV/MTT”.

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Dans les Stroke Centers, l’IRM est disponible 24 heures sur 24 et, comme elle fournit plus d’informations supplémentaires, elle est souvent préférée au scanner. Le protocole d’examen RM de routine comprend une imagerie de diffusion (DWI), une séquence d’écho de spin “FLAIR” ou pondérée en T2, une angiographie artérielle par résonance magnétique “time-of-flight” (TOF-MRA), une séquence pondérée en susceptibilité (SWI) ou une séquence d’écho de gradient T2* (T2*GRE), une IRM de perfusion, une angiographie des vaisseaux d’apport cérébral assistée par contraste et une séquence pondérée en T1 après administration de contraste.

Les séquences sensibles aux produits de dégradation du sang (SWI ou T2*GRE) permettent en outre de visualiser un éventuel thrombus intravasculaire. La longueur du thrombus, mesurée par IRM ou scanner, a une importance pronostique, une longueur supérieure à 8 mm étant associée à une mauvaise recanalisation après lyse i.v. [7].

Un taux élevé de désoxyhémoglobine entraîne un abaissement du signal IRM plus proéminent des artères corticales, leptoméningées (“cortical vessel sign”) et des artères profondes du lit médullaire (“brush sign”) dans la séquence pondérée en fonction de la susceptibilité, ce qui permet d’évaluer la zone hypoperfusée [8].

En cas d’attaque cérébrale aiguë ainsi que de “wake-up stroke” (heure de début des symptômes inconnue), la comparaison entre l’imagerie pondérée en diffusion et l’imagerie “FLAIR” permet une classification temporelle. L’œdème cytotoxique, qui correspond en grande partie au noyau de l’infarctus mais qui contient aussi quelques parties réversibles de la “pénombre”, est déjà délimité après quelques minutes sur l’imagerie de diffusion (sensibilité 88-100%, spécificité 95-100%) mais seulement après environ 6 heures après l’ictus comme augmentation du signal sur le “FLAIR”/T2 [2,9]. La séquence pondérée en T1 après l’administration du produit de contraste permet une autre classification temporelle ; une hyperémie méningée est attendue entre 24h et 3-4 jours, une perturbation de la barrière du parenchyme cérébral infarci entre 24h et plusieurs semaines, voire plusieurs mois [9].

Avec l’angiographie TOF, l’IRM offre, en plus de l’angiographie assistée par produit de contraste, la possibilité d’une représentation des vaisseaux sensible au flux sans administration de produit de contraste et avec une haute résolution spatiale. Comme la perfusion CT, la perfusion RM fournit également des informations sur les paramètres temporels (MTT, TTP, Tmax) et semi-quantitatifs (CBV, CBF) après l’administration d’un bolus de contraste. En IRM, la “pénombre” ischémique est définie par une différence entre le trouble de la perfusion dans les cartes MTT ou TTP et le trouble de la diffusion, appelée “Diffusion-Perfusion-Mismatch” [2].

Quelle imagerie est la plus appropriée ?

Dans leurs directives actuelles de 2018 [4], les sociétés américaines de cardiologie et d’AVC recommandent en premier lieu un scanner cérébral natif pour exclure une hémorragie intracrânienne chez tout patient suspect d’AVC aigu. Une visualisation des artères carotides et vertébrales extra et intracrâniennes est appropriée chez les candidats potentiels à une thrombectomie mécanique afin de planifier l’intervention, mais ne doit pas retarder l’administration d’altéplase intraveineuse si elle est indiquée.

En outre, chez les patients présentant de larges occlusions proximales dans la circulation antérieure et dans la fenêtre temporelle comprise entre 6 et 24 heures depuis le début des symptômes, il est recommandé de réaliser une imagerie de perfusion par scanner ou IRM afin de poser l’indication d’une éventuelle thrombectomie mécanique. Aujourd’hui, l’imagerie peut être réalisée à grande vitesse. De plus, les candidats à une thrombectomie ne peuvent pas être identifiés de manière suffisamment fiable sur le plan clinique. C’est pourquoi nous appliquons un protocole d’IRM chez le patient victime d’un AVC aigu, avec imagerie de perfusion et de diffusion et visualisation des vaisseaux cérébraux. Pour administrer le bolus de la lyse i.v., l’examen IRM peut être brièvement interrompu après avoir exclu tout saignement. Dans la pratique clinique quotidienne, le choix de l’imagerie dépend principalement de l’infrastructure disponible et de l’expérience du centre concerné.

L’évaluation initiale par IRM présente toutefois certains avantages : Avec la DWI, l’IRM offre une visualisation sensible très précoce du parenchyme cérébral ischémique et est à cet égard nettement supérieure au scanner. En cas de suspicion clinique d’infarctus infratentoriel dans le tronc cérébral et le cervelet, l’IRM est également nettement supérieure au scanner [10]. Les patients présentant des déficits neurologiques difficiles à classer cliniquement peuvent ainsi être distingués de manière fiable des patients souffrant d’une ischémie aiguë ou d’un “stroke mimic”, comme une migraine hémiplégique, une parésie de Todd ou une maladie des nerfs crâniens [11]. L’IRM doit être privilégiée pour détecter d’autres causes rares d’AVC, telles qu’une dissection vasculaire, une dysplasie fibromusculaire ou une thrombose du sinus ou de la veine cérébrale. La meilleure classification temporelle de l’infarctus à l’IRM permet de prendre une décision plus nuancée quant à un traitement interventionnel. L’effet potentiellement nocif des radiations ionisantes et de l’agent de contraste iodé du scanner est un autre facteur important dans le choix approprié de l’imagerie. Les inconvénients de l’IRM sont principalement la durée plus longue de l’examen (environ 15 min) par rapport au scanner multimodal (environ 5 min) et la difficulté de réalisation chez les patients nécessitant une surveillance et agités. Si l’aptitude du patient à l’IRM est douteuse, un scanner doit être effectué dans cette situation aiguë.

Messages Take-Home

- Les informations pertinentes pour le traitement provenant de l’imagerie sont les suivantes : Exclusion de l’hémorragie, détection de l’ischémie ou du noyau de l’infarctus, éventuellement de la “pénombre”, de l’occlusion vasculaire et de la longueur du thrombus. Le scanner et l’IRM répondent à ces questions et sont utilisés dans la pratique clinique quotidienne principalement en fonction de l’infrastructure existante et de l’expérience de chaque clinique.

- L’IRM est très utile pour évaluer les patients présentant des déficits neurologiques difficiles à classer cliniquement et pour lesquels une ischémie du tronc cérébral est suspectée.

- Les patients présentant des déficits neurologiques régressifs doivent également bénéficier d’un bilan complet de l’AVC et d’une imagerie. L’expérience montre que ces patients peuvent se détériorer rapidement sur le plan clinique.

- Selon les nouvelles directives de l’AHA/ASA, un protocole de scanner ou d’IRM en coupes doit inclure des séries natives pour l’exclusion des saignements et/ou la détection d’une ischémie, ainsi qu’une imagerie vasculaire. Cette dernière ne doit toutefois pas retarder la thrombolyse intraveineuse, si elle est indiquée.

Littérature :

- Office fédéral de la santé publique, Indicateurs de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus, Indicateurs de qualité Nombre de cas : B1.1.M HD AVC toutes formes confondues (âge >19), 2015 (www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/zahlen-fakten/zahlen-fakten-zu-spitaelern/qualitaetsindikatoren-der-schweizer-akutspitaeler/qualitaetsindikatoren-fallzahl.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfdGFnbG/FiLzIwMTZfc3BpdGFsc3RhdGlzdGlrL3BvcnRhbC5waHA_cD1x/aWZhbGx6Jmxhbmc9ZGUmYmFza2V0PSU3Q2IxLjElN0MwJnF5PT/IwMTY=.html)

- DeLaPaz RL, et al : ACR Appropriateness Criteria on Cerebrovascular Disease. J Am Coll Radiol 2011 ; 8(8) : 532-538.

- Saver JL : Time is brain – quantified. Accident vasculaire cérébral 2006 ; 37 : 263-266.

- Powers WJ, et al. : 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke : A Guideline for Healthcare Professionals From the American heart Association / American Stroke Association. Stroke 2018 ; 49 : e46-e110. doi : 10.1161/STR.0000000000000158.

- Astrup J, et al : Thresholds in cerebral ischemia – the ischemic penumbra. Accident vasculaire cérébral 1981 ; 12(6) : 723-725.

- Knash M, et al : Un faible volume sanguin cérébral est prédictif d’une restriction de la diffusion uniquement dans les accidents vasculaires cérébraux hyperactifs. Accident vasculaire cérébral 2010 ; 41(12) : 2795-2800.

- Riedel CH, et al : The importance of size : successful recanalization by intravenous thrombolysis in acute anterior stroke depends on thrombus length. Accident vasculaire cérébral 2011 ; 42(6) : 1775-1777.

- Morita N, et al : Résultats ischémiques de l’IRM pondérée en T2* à 3 teslas chez les patients en état de choc aigu. Cerebrovasc Dis 2008 ; 26(4) : 367-375.

- Allen LM, et al : Résultats d’imagerie IRM spécifiques à la séquence qui sont utiles dans le diagnostic de l’accident ischémique. Radiographics 2012 ; 32(5) : 1285-1297.

- Wintermark M, et al : Recommandations d’imagerie pour les patients victimes d’un accident vasculaire cérébral aigu ou d’une attaque ischémique transitoire : une déclaration commune de la Société américaine de neuroradiologie, du Collège américain de radiologie et de la Société de chirurgie neuro-interventionnelle. J Am Coll Radiol 2013 ; 10(11) : 828-832.

- Birenbaum D, Bancroft LW, Felsberg GJ : Imaging in stroke. West J Emerg Med 2011 ; 12(1) : 67-76.

CARDIOVASC 2018 ; 17(2) : 16-19