La fréquence de l’anémie augmente avec l’âge et ne peut pas être considérée comme un phénomène physiologique normal lié à l’âge. Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, la prévalence de l’anémie est comprise entre 10 et 15%, et entre 20 et 25% chez les personnes âgées de plus de 80 ans. Dans les maisons de retraite et les hôpitaux, cette prévalence est nettement plus élevée (40%). Comparée à celle des adultes plus jeunes, l’anémie est non seulement plus fréquente chez les personnes âgées, mais elle entraîne également des conséquences beaucoup plus nombreuses et plus graves. Cet article donne un aperçu du dépistage et du traitement.

Même une anémie légère peut avoir des conséquences importantes chez les personnes de plus de 70 ans, menaçant l’autonomie du patient en raison d’une perte fonctionnelle. Avec une anémie comparable à celle des jeunes patients, les patients âgés présentent plus de symptômes, une moins bonne qualité de vie et un risque plus élevé de morbidité et de mortalité. La réduction de leur capacité et de leur force musculaire les rend plus fragiles, plus susceptibles de tomber et de souffrir de dépression. En raison du risque accru de chute, le risque de fracture est également plus élevé en cas de densité osseuse et de masse musculaire réduites. Par conséquent, l’anémie peut contribuer à la perte d’autonomie d’une personne âgée. Ces patients ont donc besoin d’une assistance plus fréquente et plus importante dans leur vie quotidienne. La problématique de l’anémie chez les personnes âgées ne concerne donc pas seulement le patient lui-même, mais aussi son environnement social, avec une pertinence correspondante en termes de politique de santé.

Examen de l’anémie chez les personnes âgées : que faut-il examiner et pourquoi ?

Dans la pratique de la médecine générale, il s’agit de déterminer quel objectif doit être atteint chez le patient souffrant d’anémie. Cela est déterminant pour le type d’examen et le choix du traitement. L’objectif à atteindre n’est pas uniquement déterminé par l’âge chronologique du patient, mais aussi par son état biologique, son autonomie fonctionnelle, son insertion sociale et ses attentes (et celles de sa famille).

Un bilan minimal de base doit permettre d’identifier les formes d’anémie qui sont faciles à traiter. Les anémies des patients âgés sont en principe dues aux mêmes mécanismes que chez les adultes plus jeunes. La répartition des causes peut toutefois varier. Pour simplifier, les causes de l’anémie chez les personnes âgées peuvent être divisées en trois groupes :

- Un tiers des patients présentent une anémie par carence (fer, B12, acide folique)

- Un deuxième tiers des patients présente une anémie en cas d’inflammation chronique et/ou d’insuffisance rénale.

- Chez le dernier tiers des patients, la cause reste inconnue.

Ce dernier groupe comprend les formes d’anémie qui ne sont pas détectées par le bilan de base, comme l’anémie liée au syndrome myélodysplasique (SMD) ou à une autre néoplasie hématologique, l’anémie hémolytique, les hémorragies ou les causes médicamenteuses toxiques. Cependant, malgré des investigations complètes et intensives, une partie des anémies reste inexpliquée. Il existe aujourd’hui des preuves qu’une inflammation de bas grade joue un rôle physiopathologique dans le développement de la fragilité et de l’anémie chez les personnes âgées.

En pratique, environ la moitié des patients d’un âge avancé présentent une anémie qui peut être traitée par des moyens simples : anémie par carence (fer, vitamine B12 et acide folique), insuffisance rénale, maladies inflammatoires chroniques (p. ex. tumeur) ou hémorragies chroniques. En outre, une mauvaise alimentation, une polymédication et une consommation excessive d’alcool doivent également être prises en considération. Plus souvent que chez les jeunes adultes, l’anémie est multifactorielle, ce qui complique le dépistage et le traitement de l’anémie. Un exemple typique est celui d’un patient souffrant d’une maladie rhumatismale qui présente également une carence en fer en raison d’hémorragies chroniques liées à la prise régulière d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et à la réduction de l’absorption du fer. Il souffre également d’une insuffisance rénale modérée.

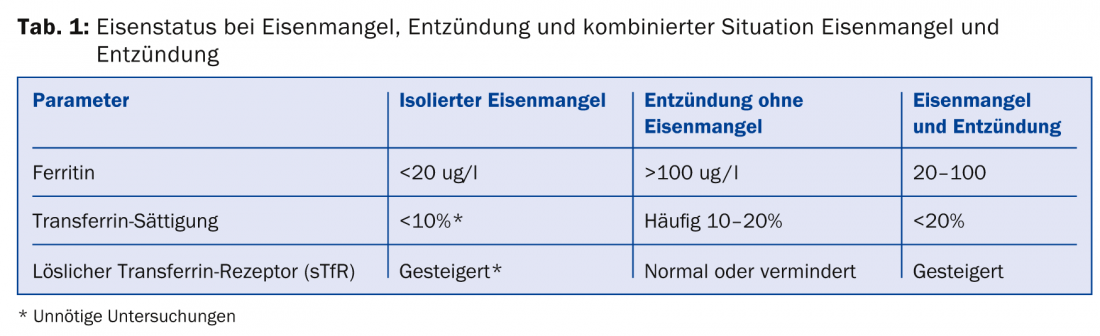

Chez les personnes âgées, les résultats de l’évaluation de l’anémie sont souvent atypiques et le traitement généralement plus complexe que chez les personnes plus jeunes. Chez un jeune adulte, la carence en fer peut généralement être confirmée par le dosage de la ferritine seule. Une ferritine basse est alors la preuve d’une carence en fer. À un âge avancé, la carence en fer est souvent associée à une inflammation. Dans ce cas, même une ferritine normale ou élevée n’exclut pas une carence en fer. Un statut complet en fer est alors utile (tab. 1).

L’examen de base minimal comprend donc la numération formule sanguine, les réticulocytes, la différenciation microscopique, le statut en fer (ferritine, saturation de la transferrine et, le cas échéant, récepteur soluble de la transferrine), la vitamine B12 et l’acide folique, la créatinine, la CRP, les tests hépatiques et le test de Coombs. En fonction de la situation, il faut décider s’il faut procéder à des examens complémentaires et, le cas échéant, lesquels, et à quel moment il convient de faire appel au spécialiste, c’est-à-dire à l’hématologue.

Traitement de l’anémie chez les personnes âgées

“La fonction détermine la nécessité d’un traitement, la maladie détermine les possibilités thérapeutiques” [1]. Au grand âge, il s’agit moins de guérir la maladie de base que de préserver la qualité de vie et l’autonomie du patient dans la vie quotidienne. Un traitement efficace de l’anémie permet également de prévenir ou de réduire les complications typiquement gériatriques telles que les chutes, la dépression, les troubles cognitifs ou les oublis, et de restaurer l’autonomie fonctionnelle.

Le traitement de l’anémie dépend de sa cause et de l’objectif à atteindre. Les conditions sociales peuvent avoir une influence importante sur les objectifs thérapeutiques et la décision d’un traitement approprié : ainsi, un patient qui vit encore seul dans son propre appartement et qui peut faire ses courses, son ménage et d’autres fonctions quotidiennes de manière autonome peut avoir besoin d’un soutien plus important pour atteindre certains objectifs qu’une personne qui est alitée depuis longtemps dans une institution et qui ne remarque même pas les restrictions dues à l’anémie.

Les approches thérapeutiques simples pour traiter l’anémie chez les patients gériatriques sont le remplacement de la carence, le traitement à l’érythropoïétine en cas d’insuffisance rénale et d’anémie tumorale et les transfusions de globules rouges si nécessaire.

Concentrés érythrocytaires : chez les patients d’un âge avancé, l’anémie peut présenter un risque cardiovasculaire. Les transfusions de concentrés érythrocytaires sont le seul moyen de corriger immédiatement une anémie. Une valeur limite précise d’hémoglobine pour l’administration d’une transfusion n’a pas été clairement définie. La décision de transfusion se base moins sur un taux d’hémoglobine que sur l’état du patient, son risque cardiovasculaire et la rapidité d’apparition de l’anémie. Chez les adultes présentant des hémorragies du tractus gastro-intestinal, le seuil de transfusion est de 70 g/l avec des valeurs cibles de 70-90 hémoglobine [2]. Cette valeur limite d’hémoglobine peut toutefois être plus élevée chez les patients âgés. Les patients souffrant d’anémie chronique, par exemple dans le cas d’un SMD, ont souvent besoin de deux concentrés érythrocytaires toutes les deux semaines pour maintenir une hémoglobine comprise entre 80 et 100 g/l. Les concentrés érythrocytaires peuvent être administrés par voie orale ou par voie intraveineuse.

Traitement du fer : le traitement du fer est plus complexe chez les patients d’un âge avancé. Chez les adultes adolescents souffrant d’une simple carence en fer, la substitution orale du fer est un choix de substitution tout à fait approprié. Une substitution de fer par voie intraveineuse peut être introduite en cas de non-observance ou d’intolérance. Chez les patients d’un âge avancé, il est tout à fait raisonnable de commencer en premier lieu par un traitement intraveineux. Les raisons suivantes s’opposent à un traitement oral efficace : l’observance est souvent incertaine chez les patients âgés en raison de la polymédication et des oublis ; il existe aussi souvent une absorption perturbée du fer, en particulier en cas d’achlorhydrie, de prise d’inhibiteurs de la pompe à protons et d’inflammation souvent associée (inhibe l’absorption entérale).

Substitution de l’érythropoïétine : la substitution de l’érythropoïétine (EPO) est un moyen efficace de corriger l’anémie rénale. L’anémie rénale est généralement modérée, normocytaire, normochrome et hyporégénérative, avec un taux d’EPO anormalement bas et persistant après correction des autres causes d’anémie. Le traitement par EPO est efficace et sûr si les précautions nécessaires sont prises. Une augmentation trop rapide de l’hémoglobine (plus de 10 g/l en deux semaines) et une hémoglobine cible trop élevée sont associées à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et à des événements thromboemboliques. En cas de traitement par EPO, le taux d’hémoglobine ne doit pas dépasser 120 g/l. Pour une efficacité optimale du traitement à l’EPO, il faut disposer de suffisamment de fer. Dans le cas contraire, on observe une carence fonctionnelle en fer : le fer est présent dans l’organisme mais n’est pas biodisponible suffisamment rapidement. Une substitution régulière de fer par voie intraveineuse peut prévenir la carence fonctionnelle en fer en cas de traitement par EPO et entraîner ainsi une augmentation souhaitable de l’hémoglobine.

Substances anti-néoplasiques

Les patients ne devraient pas être automatiquement exclus d’un traitement spécifique pour des raisons d’âge. Les patients âgés de 70 ou 80 ans peuvent également bénéficier d’un traitement par de nouveaux agents anti-néoplasiques en l’absence de comorbidités importantes (cardiaques, pulmonaires, hépatiques ou rénales) et si le patient possède une bonne autonomie fonctionnelle. Il peut donc être intéressant d’évaluer et de traiter une anémie dans le cadre d’un SMD, d’une leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou d’un myélome. La prise en charge, l’évaluation et le traitement doivent toutefois être effectués en collaboration avec un hématologue.

Résumé

L’anémie chez les personnes âgées implique une diminution de la qualité de vie, une perte d’autonomie fonctionnelle et un risque accru de morbidité et de mortalité. En premier lieu, les causes faciles à traiter doivent être examinées par le médecin généraliste et traitées en conséquence. Toutefois, dans certaines circonstances, les patients d’un âge avancé peuvent également bénéficier d’un traitement contre une maladie hématologique. Les évaluations et les traitements correspondants doivent être effectués en collaboration avec un hématologue.

Prof. André Tichelli, docteur en médecine

Littérature :

- Stähelin H : Spécificités de la gériatrie. In : Zöllner N (éd.) Innere Medizin. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo 1991 ; 657-668.

- Carson JL, et al : Red blood cell transfusion : a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med 2012 ; 157 : 49-58.

CONCLUSION POUR LA PRATIQUE

- Le problème de l’anémie chez les personnes âgées ne concerne pas seulement le patient lui-même, mais aussi son environnement social.

- Dans la pratique de la médecine générale, il faut déterminer quel objectif doit être atteint. Cela est déterminant pour le type d’examen et le choix du traitement.

- L’anémie est plus souvent multifactorielle que chez les jeunes adultes, ce qui complique le dépistage et le traitement.

- Le bilan de base minimal comprend : NFS, réticulocytes, différenciation microscopique, statut en fer (ferritine, saturation de la transferrine et, le cas échéant, récepteur soluble de la transferrine), vitamine B12 et acide folique, créatinine, CRP, bilan hépatique et test de Coombs.

- Le remplacement de la carence, le traitement par érythropoïétine en cas d’insuffisance rénale et d’anémie tumorale et les transfusions de globules rouges en cas de besoin sont des approches thérapeutiques simples pour traiter l’anémie chez les patients gériatriques.

- Dans certaines circonstances, les patients âgés peuvent également bénéficier du traitement d’une maladie hématologique.

A RETENIR

- Le problème de l’anémie de la personne âgée concerne non seulement le patient lui-même mais également son environnement social.

- Dans la pratique de la médecine générale, il convient de préciser quel est l’objectif à atteindre. Cela est décisif en ce qui concerne le type d’évaluation et le choix du traitement.

- L’anémie est plus fréquemment multifactorielle que chez les adultes jeunes, ce qui complique l’évaluation et le traitement.

- L’évaluation minimale de base nécessite : formule sanguine complète, réticulocytes, différenciation microscopique, bilan martial (ferritine, saturation de la transferrine et, le cas échéant, le récepteur soluble de la transferrine), vitamine B12 et acide folique, créatinine, CRP, paramètres hépatiques et test de Coombs.

- La compensation d’un déficit, le traitement par l’érythropoïétine dans l’insuffisance rénale et dans l’anémie tumorale et les transfusions de globules rouges si nécessaire, sont des options thérapeutiques simples pour le traitement d’une anémie chez les patients gériatriques.

- Le cas échéant, les patients âgés peuvent également profiter du traitement d’une maladie hématologique.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(11) : 42-46