Lors du symposium zurichois sur les céphalées, le PD Dr Tim Jürgens, Hambourg, a donné un aperçu du diagnostic et du traitement des céphalées en grappe. Il a notamment répondu à la question de savoir pourquoi cette affection n’est si souvent diagnostiquée qu’après un long délai et a examiné plus en détail les approches actuelles et nouvelles en matière de traitement aigu et à long terme. Les techniques de neuromodulation peu ou non invasives, en particulier, gagneront encore en importance à l’avenir.

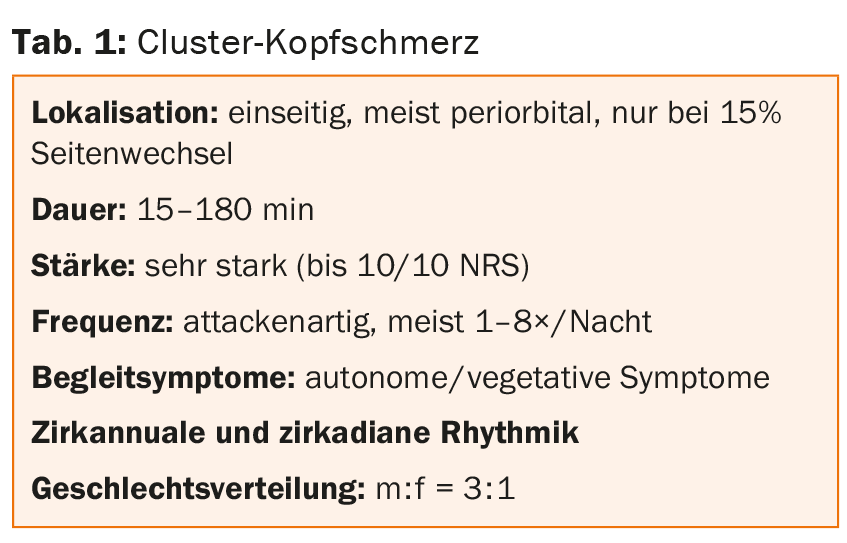

“Les céphalées en grappe ne sont pas si rares. Selon les données d’une clinique spécialisée espagnole qui a suivi 100 patients souffrant de céphalées unilatérales jusqu’à leur diagnostic, 38 personnes présentaient ce tableau clinique, alors que, par exemple, une migraine n’a été diagnostiquée que chez 11 d’entre elles en dernier lieu”, explique le PD Dr Tim Jürgens de l’UKE à Hambourg. Les céphalées en grappe (Tab. 1), tout comme les hémicrânies paroxystiques ou continues, font partie de ce que l’on appelle les céphalées trigémino-autonomiques. Elles se caractérisent par une localisation unilatérale (soulignée par V1), une intensité relativement forte et des symptômes autonomes associés tels que laccrimation, congestion nasale, rhinorrhée ou sensation de plénitude dans l’oreille. L’élément central pour distinguer les différents types de maux de tête est la durée. Les douleurs en grappe, tout comme les céphalées de tension, peuvent durer des heures, tandis que l’hémicrânie paroxystique, comme son nom l’indique, survient généralement par crises de quelques minutes. Le syndrome SUNCT, qui fait également partie des céphalées trigémino-autonomiques, ne dure généralement que quelques secondes et l’hémicrânie continue est constante sur une longue période.

Comment se présentent les céphalées en grappe ?

Le diagnostic des céphalées en grappe est en principe relativement simple en raison de la clarté des symptômes. Les symptômes autonomes ipsilatéraux comprennent un œil larmoyant ou rouge, un écoulement ou une congestion nasale, un myosis ou un ptosis parfois permanent, un œdème des paupières, une rougeur ou une transpiration du visage, une sensation de plénitude dans l’oreille ou une agitation des mouvements (appelée “rocking and pacing around”). “Il n’est pas rare que les céphalées en grappe commencent également par des douleurs dentaires”, a déclaré le conférencier. “Et CAVE : 3% des cas ne présentent aucun symptôme autonome concomitant”.

La majorité des personnes concernées (85%) ressentent les maux de tête de manière épisodique pendant généralement un à trois mois par an (pics au printemps et en automne), les 15% restants présentent des formes chroniques (moins de quatre semaines sans douleur ; crises pendant au moins un an). Jusqu’à 70% des patients ont des crises à des heures et des saisons fixes.

Les symptômes végétatifs concomitants sont une cause importante de retard de diagnostic. Les nausées ou les vomissements pendant les crises ou la photo-/phonophobie entraînent une confusion avec la migraine et un retard significatif du diagnostic, comme l’a démontré une étude de 2003 [1]. “Pour compliquer les choses, il n’y a pas que les céphalées en grappe qui peuvent être associées à des symptômes végétatifs, mais aussi les migraines à des symptômes autonomes. En cas de doute, c’est la durée des crises qui détermine si l’on est en présence d’une migraine ou d’une céphalée en grappe”, a expliqué le Dr Jürgens. L’existence d’une “migraine en grappe” fait l’objet de discussions. Une étude espagnole basée sur un questionnaire portant sur 75 patients a montré un délai de 4,9 ans pour obtenir un diagnostic correct [2], une valeur similaire ayant été obtenue par van Vliet et ses collègues [1]. “Il y a un grand besoin de rattrapage dans ce domaine. Une solution possible est la formation et la sensibilisation spécifiques des médecins généralistes”, a déclaré le Dr Jürgens.

Thérapie aiguë

Le traitement aigu repose sur l’administration d’oxygène (“longtemps et beaucoup, au moins 15 minutes”), de triptans et éventuellement de lidocaïne. 100% d’oxygène, 7-15 l/min par masque en position assise, montre une bonne tolérance et une bonne efficacité (60% de répondeurs). Les triptans comme le sumatriptan s.c. (6 mg) ou le zolmitriptan par voie nasale (5 mg) sont également des médicaments de premier choix. Les deux sont approuvés pour les céphalées en grappe. Les contre-indications incluent les maladies coronariennes, les antécédents d’infarctus ou l’AOP.

Les moyens de deuxième choix pour les crises longues sont le sumatriptan par voie nasale (20 mg) ou le zolmitriptan p.o. (5 mg) ou justement la lidocaïne intranasale (1 ml 4-10%), qui est bon marché et permet une réponse d’environ 30% (également en combinaison avec l’oxygène). Le conseil de l’expert : “Pour les triptans, utilisez si possible des seringues. Elles agissent le plus rapidement, ce qui est important dans cette indication. La prise orale ne suffit généralement pas à contrôler les crises [3]”.

Prophylaxie

Pour la prophylaxie à court terme, on utilise de la cortisone, éventuellement du méthysergide, ou encore des triptans comme l’élétriptan, le zolmitriptan ou le frovatriptan. “Il est important d’arrêter la cortisone une fois de temps en temps”, a averti l’orateur.

Le médicament de premier choix pour la prophylaxie à long terme est le vérapamil (240-960 mg). La réponse est comparable à celle du lithium (jusqu’à 70%), mais il agit plus rapidement. Il est recommandé de commencer par 3× 80 mg, puis d’augmenter tous les trois ou quatre jours. “Commencez toujours par le vérapamil et n’ayez pas peur de prendre des doses élevées”, a conseillé le Dr Jürgens.

Le deuxième choix, outre le topiramate, est le carbonate de lithium retard (600-1500 mg avec un taux de 0,6-1,2 mmol/l). Un laboratoire régulier avec contrôle des miroirs est indispensable. Avec le topiramate (100-200 mg, augmenter de 25 mg toutes les une à deux semaines), la prudence est de mise en ce qui concerne la dépressivité et les calculs rénaux. D’autres options sont la capsaïcine intranasale, la mélatonine, le valproate, les sartans ou la gabapentine.

Approches récentes

“Les effets placebo sont toujours forts lorsque vous injectez ou implantez quelque chose quelque part”, a expliqué le Dr Jürgens. Chez 43 patients présentant plus de deux crises de cluster par jour, l’injection sous-occipitale de stéroïdes (3× Cortivazol 3,75 mg en six jours) a néanmoins réduit la fréquence des crises de manière significativement plus importante que le placebo dans un essai contrôlé randomisé [4].

Les techniques de neuromodulation – invasives ou non – sont également une nouvelle approche qui a pris un essor considérable ces dernières années. La stimulation nerveuse occipitale, par exemple, montre, selon une revue de Magis et al. [5] a montré une réduction d’au moins 50 % de la fréquence et/ou de l’intensité de la douleur chez 67 % des patients souffrant de céphalées en grappe chroniques. Il convient toutefois de noter qu’il ne s’agit pas d’essais contrôlés randomisés.

L’étude contrôlée et randomisée PATHWAY CH-1 a également adopté une approche passionnante [6]. Un neurostimulateur implanté dans le ganglion sphénopalatin (SPG), activé à la demande (c’est-à-dire en cas de crise aiguë) par un dispositif que le patient tient contre sa joue, a donné de bons résultats : Sur 566 crises (n=28), il a entraîné un soulagement/une disparition de la douleur au bout de 15 minutes significativement plus souvent que le placebo. Des différences significatives ont également été observées par rapport aux patients dont l’appareil envoyait au stimulateur une fréquence inférieure au seuil de perception. En plus de son efficacité hautement significative en cas de crise aiguë, le système a également réduit la fréquence des crises. “Le suivi en open-label jusqu’à 24 mois est prometteur, l’effet est stable dans le temps. La réponse globale est de 61% à deux ans”, a expliqué le Dr Jürgens. “En outre, il s’est avéré que la programmation à basse fréquence de l’appareil permettait de déclencher des crises qui pouvaient être traitées à nouveau par une stimulation à haute fréquence du SPG [7]. Nous apprenons donc beaucoup de choses grâce à ces procédures de neurostimulation”.

Outre les approches invasives, on observe une tendance à utiliser des méthodes non invasives telles que la stimulation transcutanée du nerf vague (tVNS, Nemos®, gammaCore®), la stimulation transcutanée supraorbitaire (tSNS, Cefaly®) ou la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS).

“Nous pourrons bientôt lire de nombreuses études à ce sujet, car ces procédures semblent également être efficaces pour les douleurs de cluster”, a déclaré le Dr Jürgens. Dans l’étude PREVA, par exemple, 114 patients ont été randomisés pour recevoir soit le traitement standard, soit en plus le tVNS (deux fois par jour et en crise). Des données non encore publiées indiquent une diminution significativement plus importante du nombre de crises par semaine par rapport au traitement standard (-6,9 vs -2,0 ; p=0,0025).

Le psychisme en souffre également

Comorbidités psychiatriques, y compris pensées suicidaires doivent toujours être demandées et prises très au sérieux. Ils sont fréquents chez les patients souffrant de céphalées en grappe. Il faut donc traiter systématiquement à la fois les céphalées et les comorbidités. Le lithium et les antidépresseurs (amitriptyline, ISRS et, avec certaines restrictions, ISRS) sont les traitements de choix. Le topiramate doit être évité dans ce cas.

Source : Symposium zurichois sur les céphalées, 27 août 2015, Zurich

Littérature :

- van Vliet JA, et al : Caractéristiques impliquées dans le retard diagnostique de la céphalée en grappe. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003 Aug ; 74(8) : 1123-1125.

- Sánchez Del Rio M, et al : Les erreurs de reconnaissance et de prise en charge sont encore fréquentes chez les patients souffrant de céphalées en grappe. Eur Neurol 2014 ; 72(3-4) : 209-212.

- Law S, Derry S, Moore RA : Triptans for acute cluster headache. Cochrane Database Syst Rev 2013 Jul 17 ; 7 : CD008042.

- Leroux E, et al : Injections de stéroïdes sous-occipitaux pour le traitement transitoire des patients avec plus de deux attaques de céphalées en grappe par jour : un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo. Lancet Neurol 2011 Oct ; 10(10) : 891-897.

- Magis D, Schoenen J : Avancées et défis de la neurostimulation pour les céphalées. Lancet Neurol 2012 août ; 11(8) : 708-719.

- Schoenen J, et al : Stimulation du ganglion sphénopalatin (SPG) pour le traitement des céphalées en grappe. Pathway CH-1 : a randomized, sham-controlled study. Cephalalgia 2013 Jul ; 33(10) : 816-830.

- Schytz HW, et al. : L’activation expérimentale du ganglion sphénopalatin provoque des attaques de type cluster chez l’homme. Cephalalgia 2013 Jul ; 33(10) : 831-841.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2015 ; 13(6) : 36-39