La dysphorie de genre (DG) est l’inconfort lié aux caractéristiques biologiques du sexe de naissance et à l’assignation de sexe, ce qui entraîne un stress bio-psychosocial. Aujourd’hui, le diagnostic est considéré comme confirmé lorsqu’un professionnel de la santé est parvenu à l’opinion motivée que les critères de diagnostic du DSM-5 sont remplis. En présence d’un DG, une approche psychothérapeutique duale est préférable. La personne trans décide elle-même des mesures bio-psycho-sociales qu’elle souhaite mettre en œuvre pour réduire son stress. La plupart des personnes trans optent d’abord pour une réassignation sexuelle hormonale, puis pour une réassignation chirurgicale.

C’est vendredi soir, sa femme et ses deux enfants sont déjà au lit. Monsieur M. regarde encore un peu la télévision et s’arrête sur un documentaire. Il s’agit d’une personne qui est née garçon et qui a essayé de vivre sa vie jusqu’à présent dans ce sexe, mais qui a échoué dans cette tentative en raison de son identité de genre différente et qui vivra à l’avenir sa vie en tant que femme. Il voit ensuite un homme qui a déjà réussi dans la vie, bien qu’il ait été élevé comme une fille jusqu’à la fin de l’école cantonale. Il explique que sa vie a pris une tournure positive depuis qu’il a cessé de mener une “double vie” et qu’il accepte sa masculinité. M. est bouleversé, il sait de quoi ces personnes parlent dans l’émission. M. n’est pas un Seigneur, ni un Lui. “Monsieur” M. sait depuis l’adolescence qu’il est une femme. Le corps et l’esprit ne vont pas ensemble Ce rapport donne à M. le courage de se dire : oui, je ne veux plus avoir à me cacher à l’avenir. Je veux adapter mon corps à mon identité. M. a vu dans le film une personne se déclarer “transsexuelle” et M. décide de s’appeler désormais “femme trans” et de demander de l’aide.

Quels ont été les progrès réalisés ces dernières années ?

Pour la Suisse, la dernière synthèse de la pratique courante en matière d'”évaluation et de traitement du transsexualisme” remonte à 1999 [1], raison pour laquelle une mise à jour est nécessaire et a déjà été réalisée ailleurs sous la direction de la consultation pour dysphorie de genre de l’hôpital universitaire de Zurich [2].

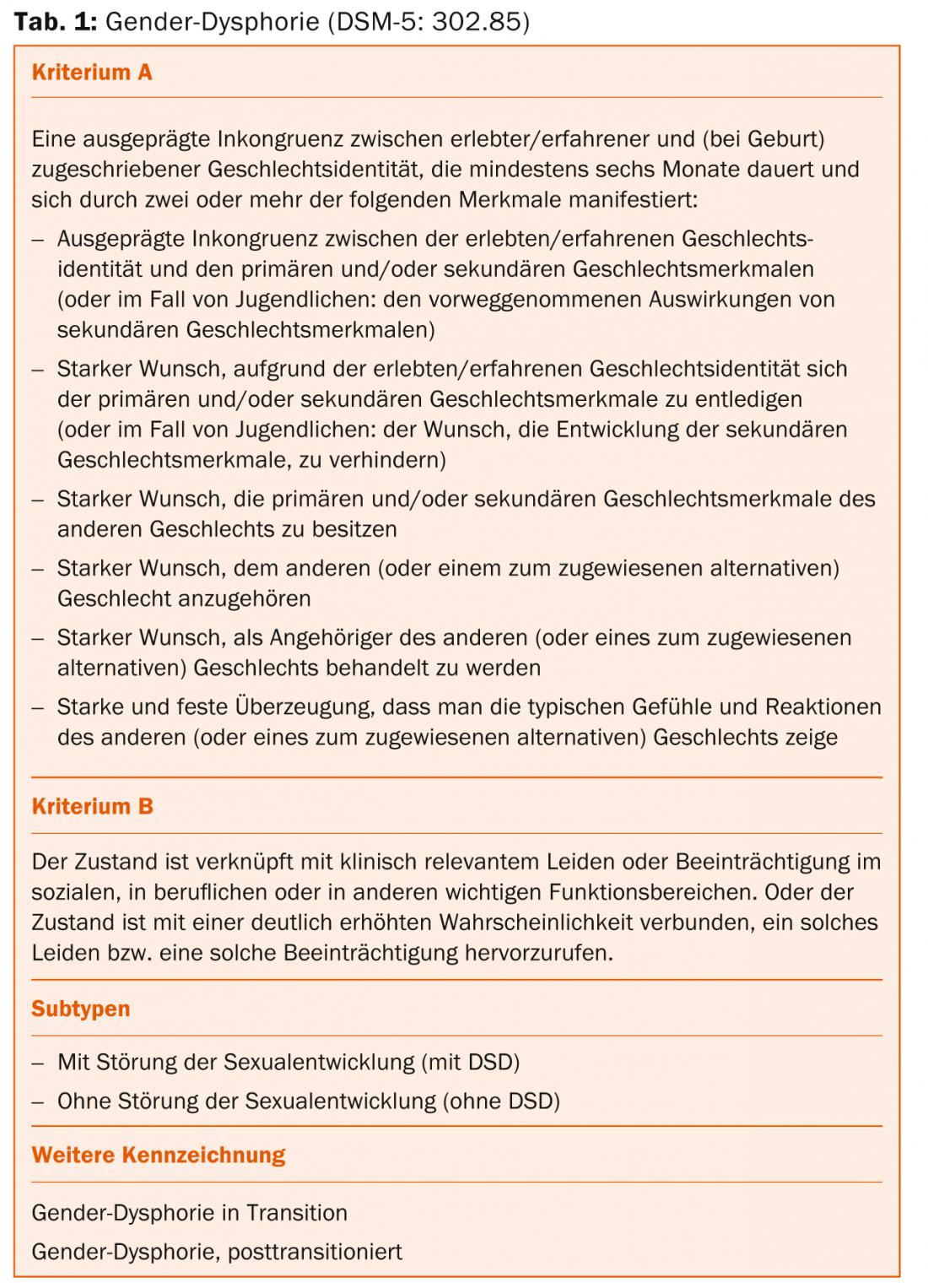

Parmi les avancées cliniques et scientifiques de la dernière décennie figure le développement d’une compréhension plus large du “phénomène trans” et de l’expérience. Autrefois diagnostiqués comme troubles de l’identité de genre (DSM-IV : “Gender identity disorder”) ou transsexualisme (CIM-10), ces termes ont été remplacés dans les pays anglo-saxons par le terme de dysphorie de genre (GD) (tableau 1) avec la publication du DSM-5 [3].

Dysphorie du genre

En d’autres termes, le DG est l’inconfort lié aux caractéristiques biologiques du sexe de naissance et à l’attribution du sexe, ce qui entraîne un stress bio-psychosocial. Compte tenu du fait que le DG englobe ainsi un spectre d’identité sexuelle beaucoup plus large et non plus rigide d’un point de vue psychopathologique, conformément aux concepts antérieurs, on peut supposer que le nombre de personnes ayant un tel vécu est nettement plus important que les anciennes prévalences du transsexualisme d’environ 2-5/100’000 [4]. Les estimations de prévalence de ces dernières années font état d’un rapport de 1 pour 1000 [5], mais il n’existe pas (encore) de chiffres fiables à ce sujet.

Dans l’usage clinique, on parle parfois de transidentité en plus de DG, afin d’établir une distinction avec les troubles sexuels et de clarifier la problématique centrale, à savoir l’incongruité du vécu psychique et physique. Les personnes qui racontent ces expériences sont appelées “femmes trans” ou “hommes trans” selon l’identité de genre qu’elles ont vécue. Contrairement à ce que pensent souvent les profanes, mais aussi les professionnels, le rapport entre les sexes dans ces phénomènes se rapproche du rapport 1:1 [4,5]. Cela signifie que le nombre d’hommes et de femmes trans dans la société s’équilibre.

M., qui est maintenant clairement une femme avec un pronom et un prénom féminin, parle de son expérience à son meilleur ami la semaine suivante.

Elle n’obtient cependant que peu de compréhension. L’ami ne peut pas accepter que M. veuille à l’avenir qu’on lui parle en tant que femme. Il met également en garde contre les inconvénients d’une opération de changement de sexe pour M. et ses enfants. Incomprise, M. consulte son médecin généraliste qui, après un entretien approfondi, l’oriente vers un confrère psychiatre spécialisé.

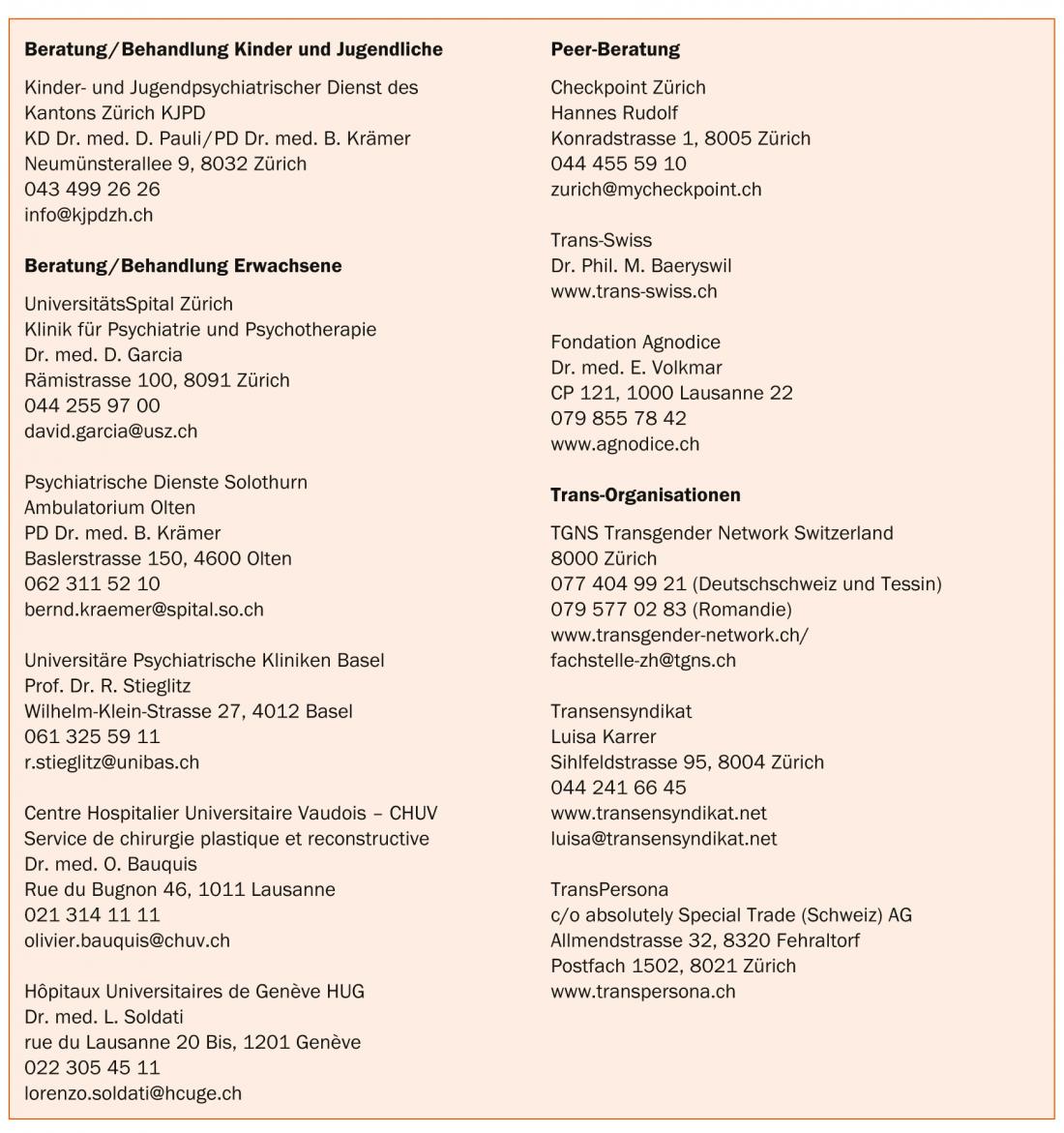

En Suisse, il n’existe que peu de centres spécialisés dans l’accompagnement et le traitement des personnes atteintes de DG. Certains spécialistes établis disposent également de l’expertise nécessaire dans ce domaine. L’encadré présente une sélection d’adresses de consultations spécialisées, de réseaux et d’organisations d’entraide. Cette sélection est donnée à titre indicatif et ne prétend pas être exhaustive.

M. se passe la main dans les cheveux, qu’elle porte entre-temps un peu plus longs. Les ongles sont discrètement vernis. Aujourd’hui, elle a son premier entretien avec le psychiatre d’une consultation spécialisée dans la DG. Son cœur bat la chamade lorsqu’elle entre dans le bureau. “J’espère que je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu’il reconnaîtra mon vécu de femme et me croira ?”, traversent ses pensées. Pour la première fois, M. peut parler en détail de ce qu’elle a vécu et de l’histoire de sa vie. Dès son enfance, elle a remarqué qu’il y avait quelque chose de “différent” chez elle. Elle aimait jouer avec les filles et ne s’intéressait guère au football. L’évolution pubertaire de son corps vers celui d’un homme était pour elle une torture. Elle s’est adaptée aux attentes. “Tout finira par s’arranger”, a-t-elle pensé, essayant de retrouver une “normalité” en fondant une famille. Mais entre-temps, les sentiments de se sentir étranger dans son propre corps seraient revenus et seraient devenus de plus en plus forts.

Diagnostic

Il n’existe actuellement ni résultats médicaux objectifs ni outils psychologiques valides pour diagnostiquer un TG. En tant que phénomène intrapsychique dont l’existence ne peut être constatée indépendamment de la personne concernée, le DG est donc une sensation irréfutable. En ce sens, l’expérience de la dysphorie de genre constitue un autodiagnostic. La plupart du temps, les personnes trans possèdent un corps sain selon les normes médicales et ne présentent souvent pas de troubles psychiatriques cliniquement significatifs. Néanmoins, la souffrance qui résulte de l’écart entre les données anatomiques et le vécu de l’identité sexuelle répond aux critères d’un trouble ayant valeur de maladie. Les personnes trans cherchent de l’aide et tentent de minimiser cet état d’incongruité vécue entre le corps et l’expérience [6].

Après plusieurs séances au cours desquelles M. a pu parler ouvertement de son insatisfaction vis-à-vis de son corps, mais aussi de son passé et de ses idées concernant son rôle (de genre) à l’avenir, le spécialiste traitant peut confirmer le diagnostic de DG. D’un côté, M. est soulagé d’être enfin en sécurité. D’autre part, elle a très peur d’en parler à sa femme et à ses enfants. Elle s’inquiète également pour son emploi. M. est maintenant décidée à faire son coming out dans tous les domaines importants de sa vie en ce qui concerne son identité et son rôle de genre féminins et a maintenant besoin d’un accompagnement ciblé mais prudent pour la suite de son parcours.

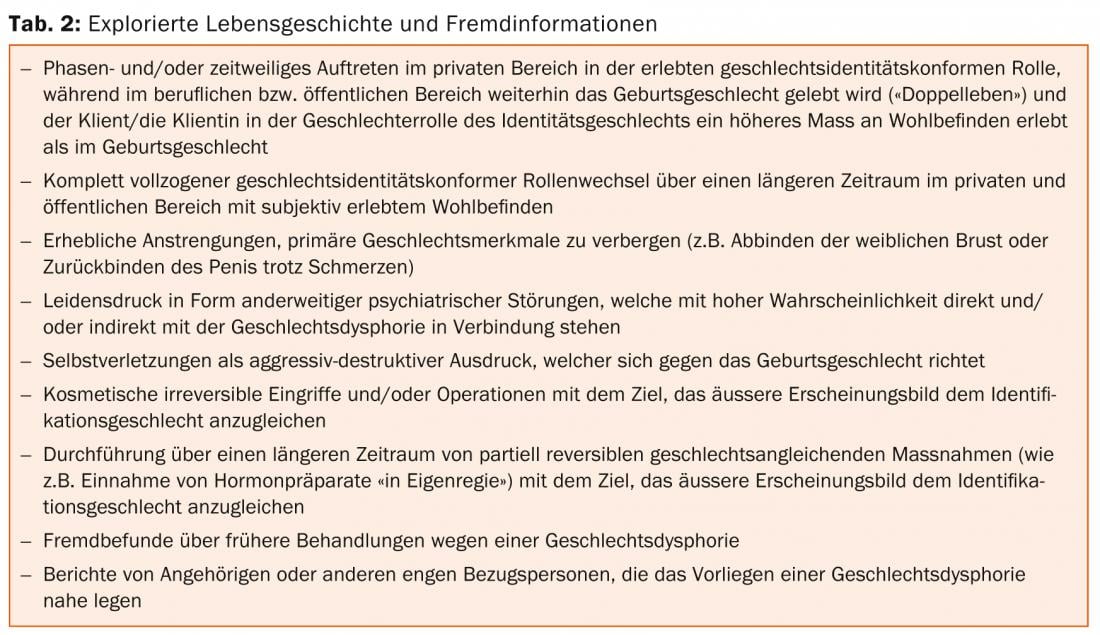

Le diagnostic de DG peut être considéré comme confirmé lorsqu’un professionnel de santé, après un examen approfondi, estime de manière fondée que les critères diagnostiques du DSM-5 (tableau 1) sont remplis. Il est important de souligner ici que le critère de temps requis dans le manuel de diagnostic se réfère au vécu de la dysphorie de genre et non à la durée du traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Par conséquent, selon l’appréciation, le processus de diagnostic peut être raccourci. Les critères à cet effet résident principalement dans l’histoire de vie explorée ainsi que dans les informations extérieures qui, en cas d’incertitude, peuvent étayer de manière plausible les données anamnestiques (tableau 2).

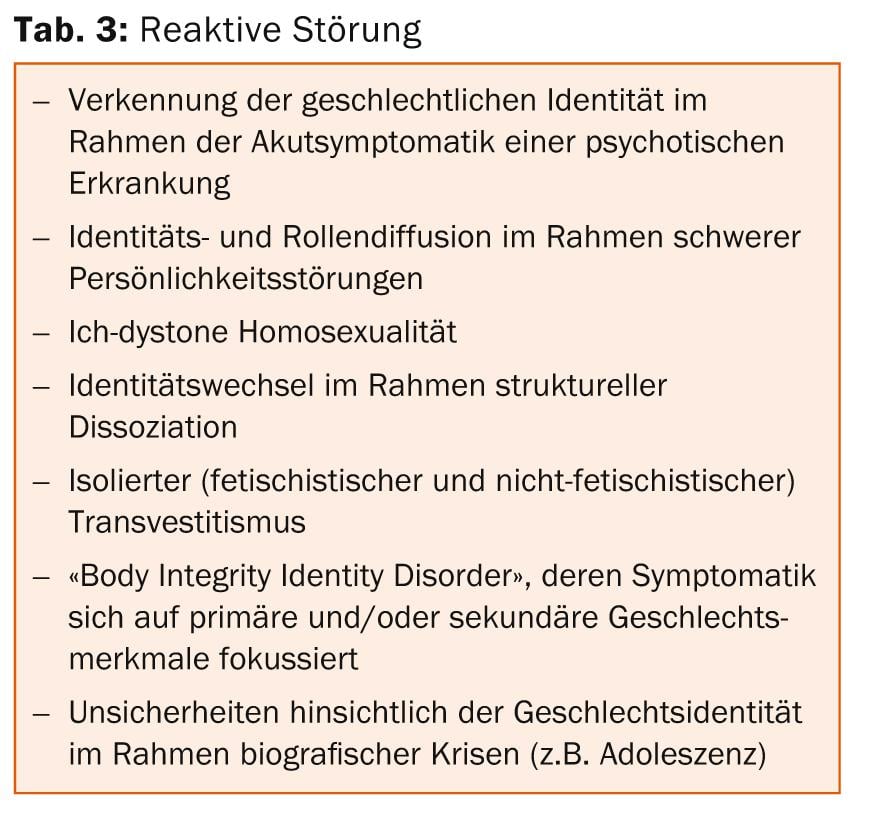

Les considérations de diagnostic différentiel et de psychiatrie avancée sont importantes tout au long du processus. Dans le domaine de la dysphorie de genre, il existe une grande diversité de vécus subjectifs, de formes d’apparition et d’évolution, de structures de personnalité, de circonstances psychosociales concomitantes et de préférences sexuelles. Compte tenu de cette hétérogénéité, il est impératif d’établir un diagnostic différentiel entre une dysphorie de genre et un trouble réactionnel (tableau 3).

L’examen et l’évaluation psychiatriques et psychologiques sont alors effectués dans le sens d’un diagnostic procédural. Une fois qu’un DG a été identifié, la question de la persistance et de la continuité du malaise doit être mise en avant. En outre, il convient d’évaluer et de décrire l’ampleur du handicap physique, psychique et social. Dans ce contexte, les facteurs d’influence possibles ainsi que les relations psychodynamiques pertinentes doivent être explorés et nommés. L’examen d’éventuels troubles psychiatriques comorbides constitue un élément central de ce processus, tout comme la saisie des ressources.

Plan de transition

Le souhait d’une intervention de rééquilibrage de genre est demandé par le professionnel, mais n’est plus considéré comme un élément de diagnostic. Il est évident que la personne trans est la mieux placée pour décider des mesures bio-psycho-sociales qu’elle souhaite ou non mettre en œuvre pour réduire le stress et la souffrance de GD. Dans ce cas, un plan de transition devrait être élaboré en collaboration entre le client et le professionnel, ce qui permettrait aux deux parties de s’orienter dans la procédure. Une information sur les possibilités et les limites des mesures médicales de réassignation sexuelle est utile dès le début du processus de diagnostic, mais ne remplace pas les explications fournies par les spécialistes. La personne trans doit également être informée de la jurisprudence actuelle en matière de transition (notamment en ce qui concerne le changement de nom et d’état civil).

En présence d’une dysphorie de genre, l’expérience clinique montre qu’une approche psychothérapeutique duale est préférable. Un professionnel expérimenté dans le domaine de la dysphorie de genre est alors responsable du diagnostic et du suivi ultérieur de la transition. Il est préférable que d’autres services psychiatriques et psychothérapeutiques prennent en charge le traitement d’éventuels troubles comorbides. En raison des changements psychosociaux importants et du stress engendrés par la transition, une psychothérapie ambulatoire est recommandée même en l’absence de comorbidité psychiatrique. Ce n’est toutefois pas une condition préalable pour pouvoir engager d’autres étapes de la transition. Dans des cas exceptionnels et justifiés, l’accompagnement de la transition et le traitement peuvent être réalisés “en une seule main”.

M. a beaucoup de mal à faire son coming-out sur son lieu de travail. Mais elle est ensuite surprise par l’acceptation de la situation par son patron et ses collègues. Cependant, au sein de sa famille, son outing entraîne la séparation de sa femme et de ses enfants. M. souffre du fait que ceux-ci ont manifestement encore besoin de temps pour accepter leur père en tant que femme. Il parvient toutefois à maintenir le contact. M. a maintenant fait son coming-out complet en tant que femme dans tous les domaines de la vie. Il est très probable que le sentiment d’appartenance de Mme M. au sexe féminin ne changera plus. La possibilité de pouvoir désormais pratiquer des mesures médicales de réassignation sexuelle suscite tout d’abord la nervosité de Madame M., qui se demande si elle n’a pas été victime d’un accident de la route.

Mesures de réassignation sexuelle

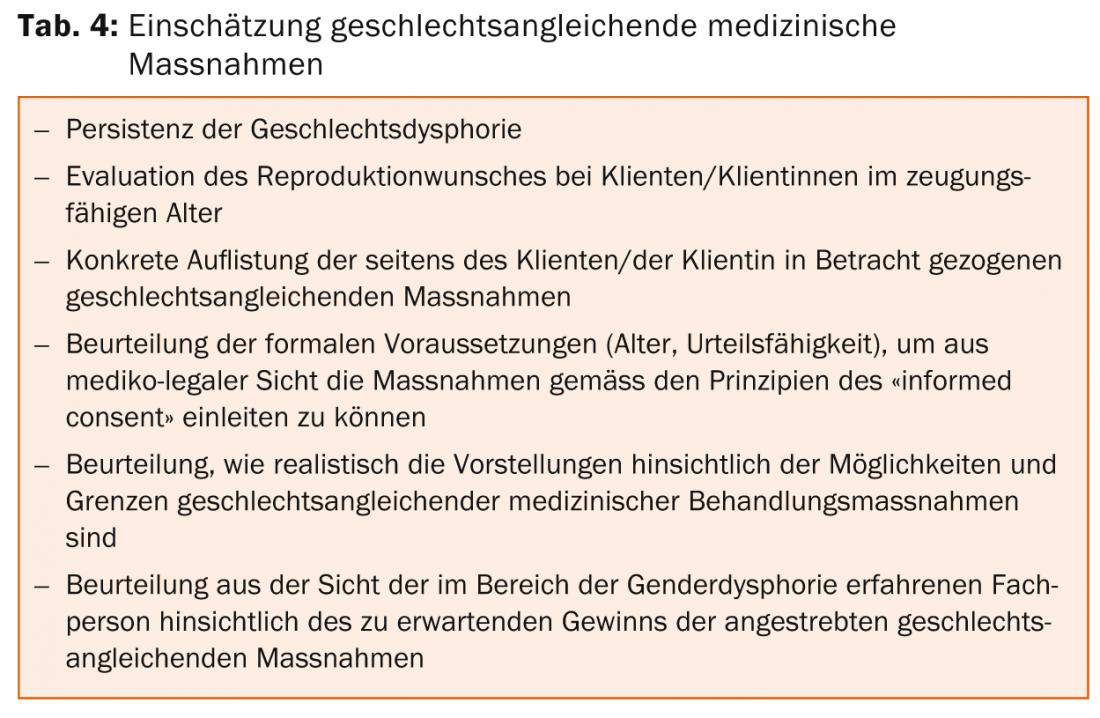

Un diagnostic et un suivi minutieux, individuel et différencié, tels que présentés ci-dessus, sont nécessaires pour pouvoir recommander des mesures médicales de réassignation sexuelle. En plus du processus de diagnostic, il convient donc de faire une évaluation sur des points du tableau 4. L’introduction de mesures médicales de réassignation sexuelle est une étape significative de toute transition.

La plupart des personnes trans optent d’abord pour une réassignation sexuelle hormonale, puis pour une réassignation chirurgicale. Toutefois, dans certains cas, cet ordre devra être modifié. Il arrive parfois que les clients ne veuillent ou ne puissent pas franchir toutes les étapes ou les franchir toutes dans un court laps de temps, ce qui correspond au large éventail de la DG. L’hormonothérapie ainsi que les interventions chirurgicales sont réalisées par des spécialistes ayant une expertise reconnue en matière de DG. Pour les interventions chirurgicales de réassignation sexuelle, nous fixons, comme pour les autres interventions chirurgicales, l’âge minimum à 18 ans. Le traitement hormonal peut être indiqué dès l’âge de 16 ans. En général, il y a une période d’attente d’au moins un an avant une opération. six mois d’une thérapie hormonale continue et d’une expérience quotidienne continue dans le sexe vécu.

Le diagnostic et le traitement des enfants et des adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans requièrent l’expertise de spécialistes en psychiatrie et/ou psychothérapie pour enfants et adolescents. Elle s’effectue selon des critères spécifiques qui doivent être expliqués dans un traité séparé. L’implication des parents revêt ici une importance particulière.

Aujourd’hui, M. vit en tant que femme, conformément au genre qu’elle a vécu. Elle a changé d’emploi et vit non loin de ses enfants dans une petite ville. Le contact avec son ex-femme et ses enfants est bon, elle a un nouveau partenariat avec une femme. Entre-temps, elle est sortie une fois avec un homme. “Mais ce n’était pas la bonne chose à faire”, dit-elle en souriant. Son traitement hormonal est établi depuis un an et M. prévoit les étapes chirurgicales de réassignation sexuelle dans l’hôpital central de la région. M. souhaite mettre fin à son suivi psychiatrique après l’opération.

Littérature :

- Hepp, U, Buddeberg C : Évaluation et traitement du transsexualisme. Schweiz Rundsch Med Prax 1999 ; 88(48) : 1975-1979.

- Garcia Nuñez D, et al. : De la transsexualité à la dysphorie de genre – Recommandations de conseil et de traitement pour les personnes trans. Swiss Medical Forum, 2014 (sous presse).

- American Psychiatric Association, APA, DSM 5. 2013.

- Landen M, et al : Prévalence, incidence et sex ratio du transsexualisme. Acta Psychiatr Scand 1996 ; 93(4) : 221-223.

- Olyslager F, Conway L : Transseksualiteit komt vaker voor dan u denken. Een nieuwe kijk op de prevalentie van transseksualiteit in Nederland en België. Tijdschrift voor Genderstudies 2008 ; 11(2) : 39-51.

- Kraemer B, et al : Image corporelle et transsexualisme. Psychopathology 2008 ; 41(2) : 96-100.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2014 ; 12(3) : 26-31