Cette année, à l’occasion du Swiss Forum for Mood and Anxiety Disorders de la Société suisse pour l’anxiété et la dépression (SSAD), le professeur Martin E. Keck, d’Oetwil am See, a présenté pour la première fois la deuxième partie des recommandations de la SSAD sur le traitement des troubles anxieux. Cette deuxième partie, consacrée aux troubles obsessionnels compulsifs et aux états de stress post-traumatique (ESPT), a été élaborée par la SSAD en collaboration avec la Société suisse des troubles obsessionnels compulsifs (SSC), la Société suisse de psychiatrie biologique (SSPB) et la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie (SSPP).

Les recommandations de traitement de la SSAD se basent sur les directives de la World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) [1], qui ont été adaptées aux conditions et aux usages locaux. Les critères d’évidence appliqués sont également ceux de la WFSBP. Le professeur Martin Keck a souligné que l’application des recommandations de traitement doit toujours tenir compte de l’expérience clinique personnelle ou, comme l’a dit le Dr David Sackett, fondateur de l’EBM, “pratiquer la médecine fondée sur les preuves (EBM) signifie intégrer l’expérience clinique individuelle avec les meilleures preuves externes disponibles issues de la recherche systématique”.

Principes de traitement

Pour les deux maladies, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et l’état de stress post-traumatique (ESPT), la psychothérapie fondée sur des données probantes est en principe le traitement de première intention. En cas d’atteinte modérée à sévère, un traitement médicamenteux supplémentaire est souvent recommandé. Il faut toujours garder à l’esprit que l’effet des médicaments est généralement retardé. Bien que de nombreuses substances utilisées ne soient pas autorisées pour ces indications, elles peuvent néanmoins être utilisées hors étiquette, ce qui doit simplement être brièvement documenté. Il est important d’établir un plan de traitement individuel avec un traitement multimodal, dont fait toujours partie la psychoéducation.

Le traitement doit durer au moins six mois à deux ans et être poursuivi pendant douze à 24 mois après la rémission. “En ce qui concerne les lignes directrices, gardez toujours à l’esprit qu’elles se basent sur des patients idéaux, c’est-à-dire sans comorbidités, alors que dans la pratique clinique quotidienne, nous sommes généralement confrontés à des cas très complexes”, a ajouté le professeur Keck.

Troubles obsessionnels compulsifs

La psychothérapie fondée sur les preuves – traitement de première intention des troubles obsessionnels compulsifs – présente des taux de réussite légèrement supérieurs à ceux de la pharmacothérapie, et notamment une meilleure stabilité. La grande complexité de la maladie nécessite souvent des approches multimodales, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) étant la plus étudiée et considérée comme le gold standard. Il est recommandé de combiner la TCC avec des éléments systémiques, psychodynamiques et basés sur la pleine conscience. Les différents éléments de la psychothérapie doivent être sélectionnés sur la base d’une analyse comportementale minutieuse (conditions causales, déclenchantes, de maintien). Une attention particulière doit être accordée aux fonctionnements intrapsychiques et interpersonnels, car ils constituent la raison la plus fréquente d’échec et d’abandon du traitement. L’élément central de la TCC doit toujours être l’exposition à une gestion de la réaction in sensu et in vivo. En ce qui concerne les interventions cognitives, il est recommandé d’identifier, de vérifier et de corriger les pensées obsessionnelles intrusives et, très important, les métacognitions (modification des hypothèses de base sous-jacentes).

En matière de pharmacothérapie, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont recommandés en premier lieu (tableau 1). La clomipramine, considérée comme l’étalon-or et la substance de référence, a pour seul inconvénient d’entraîner dans certains cas des effets secondaires désagréables. Les taux de réponse (cave : à ne pas confondre avec les taux de rémission !) sont de 60-80%. Il faut s’attendre à un début d’action retardé de quatre à six semaines et à l’apparition de l’effet maximal après douze semaines. La durée du traitement d’entretien est individuelle, mais une durée de douze à vingt-quatre mois est généralement recommandée. Dans certains cas, des doses très élevées sont nécessaires (utilisation off-label). “Notez que les taux de rechute sont très élevés après une pharmacothérapie seule, c’est pourquoi vous devriez toujours l’associer à une psychothérapie. L’étalon-or est la combinaison TCC plus antidépresseur”, a souligné le professeur Keck. En cas d’absence de réponse aux ISRS (au moins 3 mois et à forte dose selon les lignes directrices), l’augmentation par un neuroleptique est efficace chez 30% des patients. La stimulation cérébrale profonde ou l’ECT (électroconvulsivothérapie, catégorie de preuves B3) peuvent éventuellement être envisagées comme ultima ratio.

Troubles obsessionnels compulsifs

La psychothérapie fondée sur les preuves – traitement de première intention des troubles obsessionnels compulsifs – présente des taux de réussite légèrement supérieurs à ceux de la pharmacothérapie, et notamment une meilleure stabilité. La grande complexité de la maladie nécessite souvent des approches multimodales, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) étant la plus étudiée et considérée comme le gold standard. Il est recommandé de combiner la TCC avec des éléments systémiques, psychodynamiques et basés sur la pleine conscience. Les différents éléments de la psychothérapie doivent être sélectionnés sur la base d’une analyse comportementale minutieuse (conditions causales, déclenchantes, de maintien). Une attention particulière doit être accordée aux fonctionnements intrapsychiques et interpersonnels, car ils constituent la raison la plus fréquente d’échec et d’abandon du traitement. L’élément central de la TCC doit toujours être l’exposition à une gestion de la réaction in sensu et in vivo. En ce qui concerne les interventions cognitives, il est recommandé d’identifier, de vérifier et de corriger les pensées obsessionnelles intrusives et, très important, les métacognitions (modification des hypothèses de base sous-jacentes).

En ce qui concerne la pharmacothérapie, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont recommandés en premier lieu (tableau 1). La clomipramine, considérée comme l’étalon-or et la substance de référence, a pour seul inconvénient d’entraîner des effets secondaires désagréables dans certains cas. Les taux de réponse (cave : à ne pas confondre avec les taux de rémission !) sont de 60-80%. Il faut s’attendre à un début d’action retardé de quatre à six semaines et à l’apparition de l’effet maximal après douze semaines. La durée du traitement d’entretien est individuelle, mais une durée de douze à vingt-quatre mois est généralement recommandée. Dans certains cas, des doses très élevées sont nécessaires (utilisation off-label). “Notez que les taux de rechute sont très élevés après une pharmacothérapie seule, c’est pourquoi vous devriez toujours l’associer à une psychothérapie. L’étalon-or est la combinaison TCC plus antidépresseur”, a souligné le professeur Keck. En cas d’absence de réponse aux ISRS (au moins 3 mois et à forte dose selon les lignes directrices), l’augmentation par un neuroleptique est efficace chez 30% des patients. La stimulation cérébrale profonde ou l’ECT (électroconvulsivothérapie, catégorie de preuves B3) peuvent éventuellement être envisagées comme ultima ratio.

Trouble de stress post-traumatique

La psychothérapie fondée sur des preuves est également considérée comme le traitement de première intention des troubles de stress post-traumatique. Les mesures les plus efficaces sont celles qui se concentrent sur le traumatisme et qui comprennent une thérapie cognitivo-comportementale avec gestion de la réaction d’exposition. Dans ce contexte, la Prolonged Exposure Therapy (psychoéducation, exposition imaginaire et in vivo), la Cognitive Processing Therapy (confrontation limitée aux pires moments [hot spots]) et l’Imaginery Rescripting et l’entraînement anti-cauchemar (par exemple rêve alternatif) se sont avérés équivalents. L’efficacité de l’EMDR (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing) est bien établie et donc recommandée.

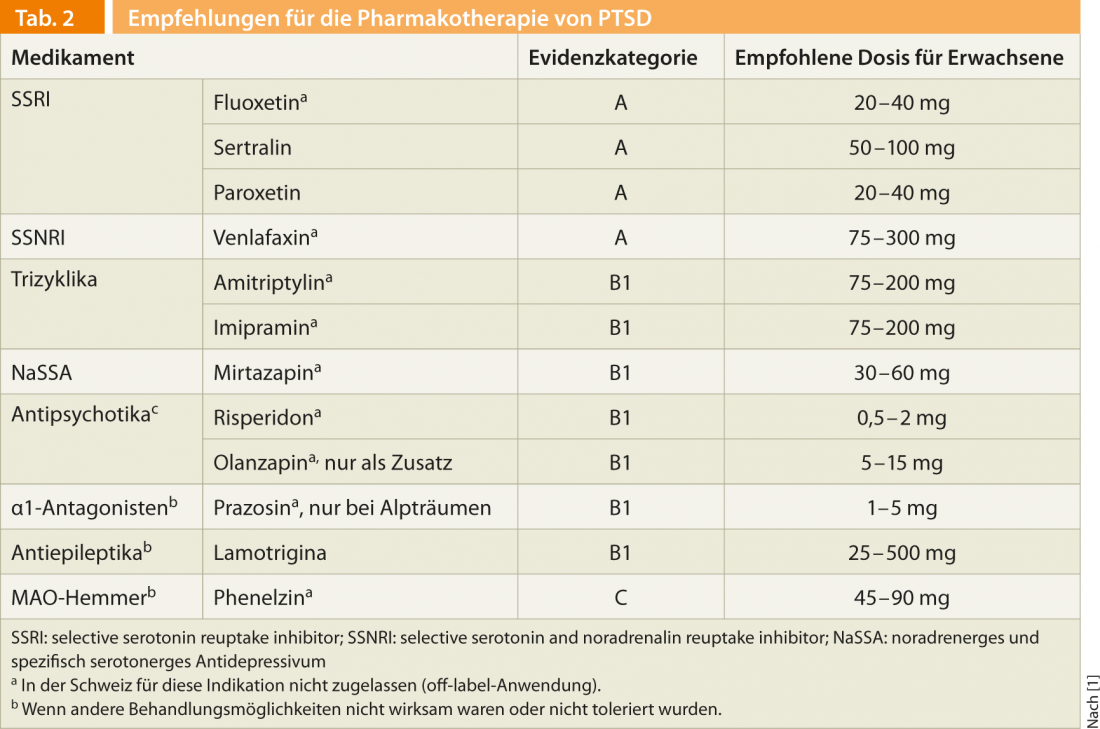

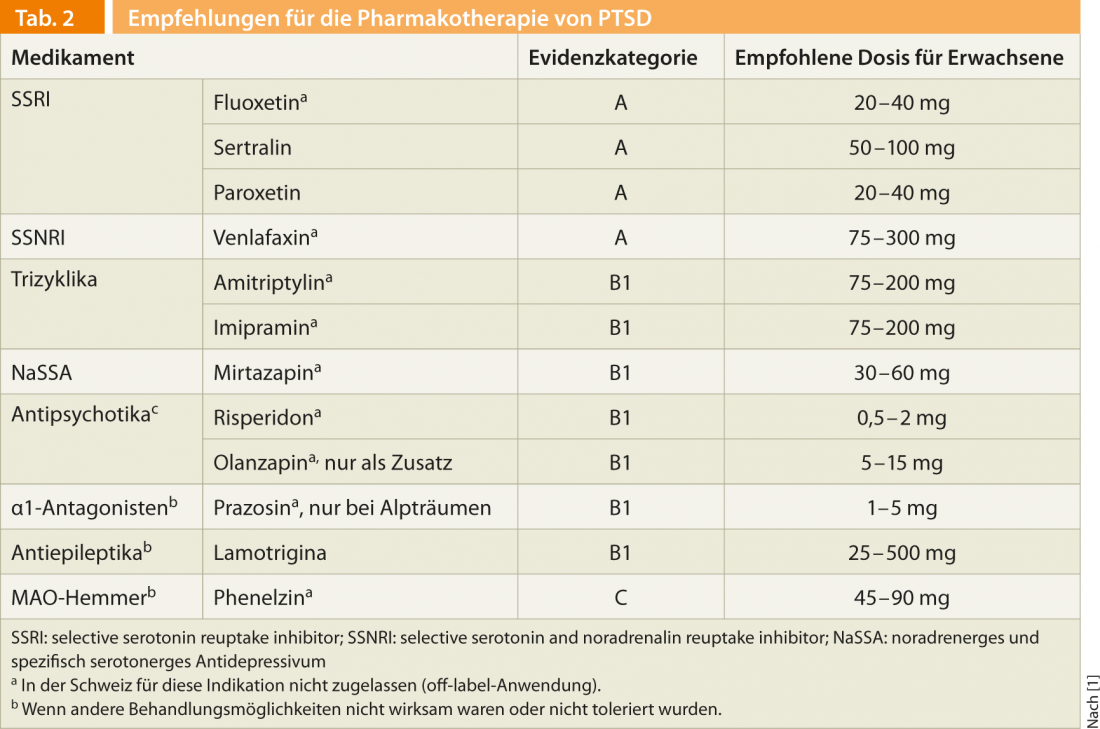

La pharmacothérapie n’est indiquée que si la psychothérapie seule ne suffit pas ou, ce qui est très souvent le cas, s’il existe des comorbidités telles que la dépression, les troubles anxieux, les troubles dissociatifs ou somatoformes, les addictions, etc. Si le patient répond à la pharmacothérapie, celle-ci doit être poursuivie pendant au moins douze mois. Les substances recommandées sont résumées dans le tableau 2.

Comme le SSPT est déclenché par un événement circonscrit, on peut se demander s’il ne pourrait pas être évité par une prophylaxie secondaire efficace. Il convient de noter que seuls 10 à 50% des personnes touchées par un événement traumatique développent un ESPT. Tout le monde s’accorde aujourd’hui à dire que le débriefing après l’événement non seulement n’aide pas, mais peut même nuire, et qu’il est donc obsolète. Par ailleurs, les preuves concernant les mesures prophylactiques sont très peu claires. “La stabilisation est certainement un élément central de la prophylaxie secondaire, mais la procédure peut varier considérablement d’une personne à l’autre. Un bon environnement social est certainement l’un des meilleurs facteurs pronostiques”, a expliqué le professeur Keck. Dans certains cas, il peut être utile d’administrer des benzodiazépines pendant une courte période (de quelques jours à 3-4 semaines maximum) pour le traitement symptomatique de l’anxiété et des troubles du sommeil dans les premiers temps suivant le traumatisme, afin de combler le délai d’action des antidépresseurs. Ils n’ont toutefois pas d’effet prophylactique.

Bibliographie chez l’éditeur

Source : 4e Forum suisse des troubles de l’humeur et de l’anxiété (SFMAD), Zurich, 18 avril 2013