La sténose de la valve aortique est la maladie valvulaire la plus fréquente dans la population occidentale. Jusqu’à présent, la correction chirurgicale par reconstruction n’a été utilisée pratiquement que pour les insuffisances valvulaires aortiques. Avec la procédure TriRec, une option est désormais disponible pour reconstruire la valve aortique à partir de péricarde autologue, même en cas de sténose.

La sténose de la valve aortique (SA) est la maladie valvulaire la plus fréquente dans la population occidentale, avec une incidence de 2% dans la population de plus de 65 ans. Elle représente 1,3% chez les personnes âgées de 65 à 75 ans et 4% chez les plus de 85 ans. La cause la plus fréquente de sténose est la dégénérescence de la valve [1]. Deux pour cent de la population ont une valve aortique bicuspide de manière congénitale. Chez ces patients, la dégénérescence de la valve survient à un âge plus jeune, car la configuration bicuspide de la valve exerce des forces biomécaniques différentes sur la valve et l’aorte [2].

En cas de maladie avancée de la valve aortique, le remplacement chirurgical de la valve aortique (RVA) est le traitement de choix. Chez les patients ayant atteint l’âge de 85 ans et chez les patients présentant des pathologies associées importantes, l’implantation de la valve aortique par cathétérisme s’est progressivement imposée comme une méthode de traitement alternative. Pour le remplacement chirurgical des valves, il existe des prothèses valvulaires biologiques ou mécaniques, les deux types de valves étant associés à un certain nombre d’avantages et d’inconvénients spécifiques. En cas d’insuffisance valvulaire aortique pure, la valve peut également être reconstruite. Toutefois, la majorité des patients souffrent d’une sténose de la valve aortique. Pour ces derniers, il n’existait jusqu’à présent aucune méthode de reconstruction réussie et convaincante.

Trileaflet Aortic Valve Reconstruction (TriRec) avec péricarde autologue

En 2011, le professeur S. Ozaki (Tokyo, Japon) a décrit une procédure chirurgicale hautement standardisée pour la valve aortique, qui peut toujours être utilisée, quelle que soit la pathologie sous-jacente. Cette procédure consiste à fabriquer trois poches néo-aortiques à partir du propre péricarde du patient. Après l’implantation des nouveaux feuillets, on obtient une valve aortique pleinement fonctionnelle et tricuspide [3].

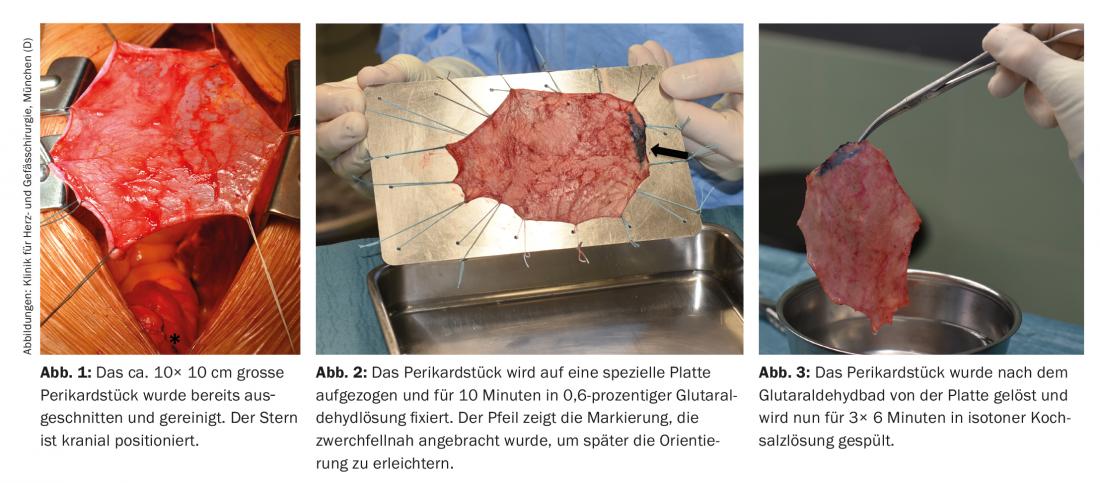

Pour cette opération, l’accès se fait toujours par une sternotomie médiane complète. Après l’ouverture du sternum, la première étape consiste à préparer le péricarde : déjà in situ, il est débarrassé de la graisse et du tissu conjonctif (Fig. 1). Un morceau d’environ 10×10 cm est ensuite prélevé. Le péricarde est plongé dans du glutaraldéhyde à 0,6 % pendant 10 minutes, puis rincé 3×6 minutes dans une solution saline isotonique (Fig. 2 et 3).

L’étape suivante consiste à connecter le patient à la machine cœur-poumon et à provoquer un arrêt cardiaque cardioplégique en hypothermie légère. L’aorte ascendante est ouverte par une incision transversale à 1,5 cm au-dessus de l’ostium coronaire droit. Les feuillets de la valve aortique malade sont retirés, et toute calcification dans l’anneau de la valve doit être retirée très soigneusement. La taille des poches néo-aortiques est ensuite déterminée à l’aide d’un “sizer” spécial (fig. 4).

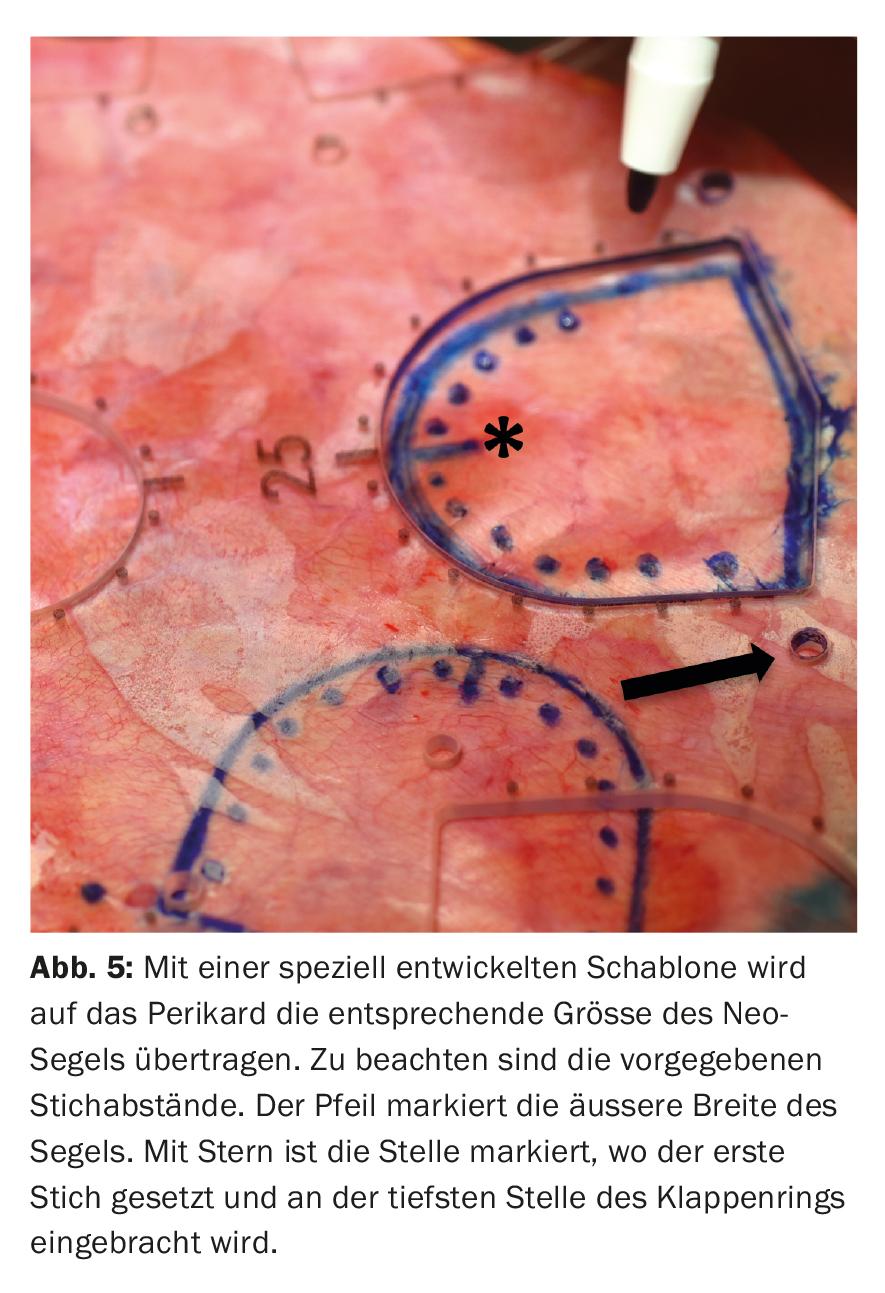

Il convient de veiller tout particulièrement à garantir un placement correct du “sizer” entre les commissures respectives afin de déterminer avec précision la taille de la nouvelle voile. Si la valve initiale était bicuspide, notre clinique procède toujours à une tricuspidisation de la valve aortique. La voile est ensuite découpée dans le péricarde préparé à l’aide de gabarits, en fonction de la taille choisie. Il faut veiller à laisser une marge de tissu de 5 mm dans la zone qui formera plus tard les commissures. De plus, les gabarits indiquent des intervalles de points qui sont reportés sur les voiles néo (fig. 5).

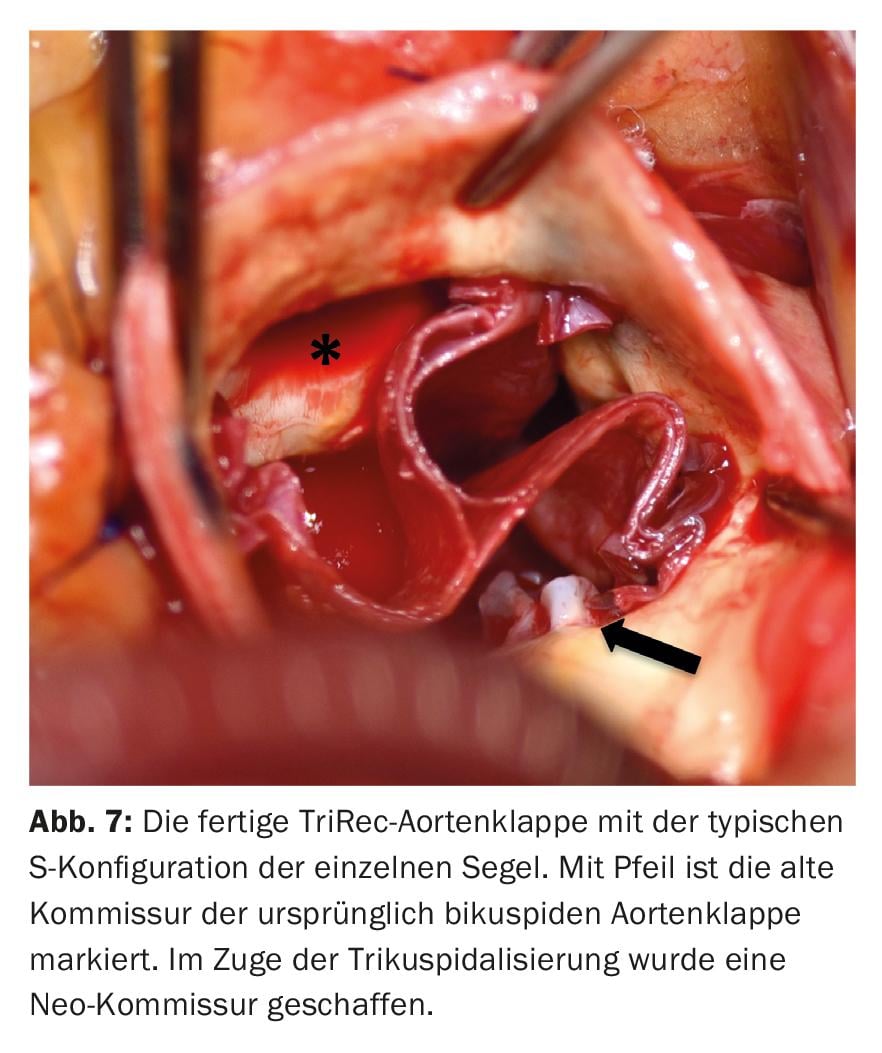

Les nouvelles voiles sont fixées à l’annulus natif par une couture continue, en commençant par le point le plus bas et en respectant les distances prédéfinies entre chaque point (Fig. 6). Une fois que la hauteur de la commissure correspondante est atteinte, les fils sont piqués vers l’extérieur et noués sur des plots de feutre. Au niveau des commissures, les coutures sont renforcées par des coutures supplémentaires armées au téflon. Avant de fermer l’aortotomie, la nouvelle valve est évaluée en vue directe et par prélèvement d’eau (Fig. 7). Après le sevrage de la machine cœur-poumon, la nouvelle valve est évaluée à cœur battant par échocardiographie transoesophagienne pour vérifier l’étanchéité, les gradients et la surface d’ouverture de la valve.

Discussion

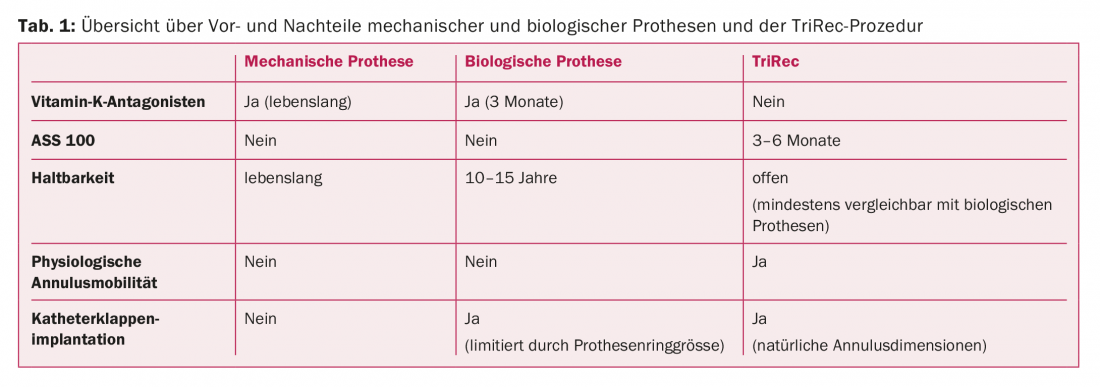

Jusqu’à présent, le remplacement chirurgical de la valve aortique était réalisé soit avec une prothèse valvulaire biologique, soit avec une prothèse valvulaire mécanique. Les deux types de valves ont des avantages et des inconvénients spécifiques : les prothèses mécaniques ont théoriquement une durée de vie illimitée, mais les patients doivent suivre un traitement anticoagulant à vie avec le risque de thrombose, de dysfonctionnement de la prothèse ou d’hémorragie. En revanche, les prothèses biologiques ne nécessitent pas d’anticoagulation permanente. Cependant, l’inconvénient de ce type de prothèse est sa durée de vie limitée. Comme les prothèses valvulaires biologiques dégénèrent également par calcification, les réinterventions ne peuvent être évitées, surtout chez les jeunes patients [4]. Les inconvénients communs aux deux types de valves sont l’introduction d’un matériau étranger dans le corps humain et la fixation de l’annulus naturel de la valve aortique par l’anneau de suture de la prothèse. Cela entraîne une annulation de la dynamique physiologique de l’annulus valvulaire aortique naturel.

Les techniques de reconstruction valvulaire ne peuvent pratiquement être utilisées que pour les insuffisances valvulaires aortiques, car dans ce cas, les feuillets ne sont pas calcifiés et sont encore mobiles [5]. Jusqu’à présent, il n’existait pas de concept efficace et convaincant permettant d’éviter l’implantation d’une prothèse chez les patients présentant une sténose de la valve aortique et des calcifications sévères ainsi qu’une mobilité des feuillets réduite en conséquence.

C’est là que réside le grand avantage de la méthode TriRec. L’annulus aortique natif décalcifié, qui garantit la mobilité physiologique de l’appareil valvulaire pendant le cycle cardiaque, est laissé en place dans la procédure de reconstruction et n’est pas fixé par un anneau rigide d’une prothèse. La mobilité quasi physiologique des nouveaux voiles péricardiques, associée à une grande surface de coaptation, permet de réduire le stress mécanique exercé sur les voiles. Un autre avantage potentiel de la procédure TriRec pourrait être la possibilité d’implanter une valve de cathéter plus grande dans l’annulus alors natif lors d’une éventuelle intervention ultérieure. En particulier pour les petites prothèses biologiques (19 ou 21 mm), le choix d’une prothèse de valve de cathéter est actuellement très limité en raison de la rigidité de l’anneau de la prothèse.

Les données publiées jusqu’à présent par le professeur S. Ozaki et ses collègues montrent des résultats stables à long terme, jusqu’à 70 mois après la reconstruction, dans un groupe de patients allant de l’enfant à plus de 80 ans. Au cours de la période d’observation, il a été démontré que l’absence de réopération est excellente, avec 96,7%. Le gradient de pointe sur la valve aortique reconstruite était inférieur à 20 mmHg [6].

Résumé et perspectives

Le traitement de la sténose de la valve aortique se fait aujourd’hui dans la grande majorité des cas par un remplacement chirurgical de la valve par une prothèse artificielle. Cependant, cette procédure présente également des inconvénients, tels qu’un risque accru d’endocardite dû à un matériau étranger, la dégénérescence de la prothèse si une prothèse biologique est utilisée, ou la nécessité de prendre des anticoagulants oraux si le type de prothèse est mécanique (tableau 1).

La procédure TriRec constitue une alternative à l’implantation d’une prothèse valvulaire. Outre l’utilisation de tissus autologues, la procédure présente d’autres avantages pour les patients : la dynamique naturelle du tanin de la valve aortique n’est pas affectée par la procédure et la prise d’anticoagulants n’est pas nécessaire pour la valve. Les données de plus de 850 patients opérés de cette manière au Japon montrent d’excellents résultats à long terme en termes de durabilité de la fonction valvulaire, associés à de faibles gradients hémodynamiques et à un faible risque d’endocardite [7].

Messages Take-Home

- La sténose de la valve aortique est la maladie valvulaire la plus fréquente dans la population occidentale.

- Jusqu’à présent, la correction chirurgicale par reconstruction n’a été utilisée pratiquement que pour les insuffisances valvulaires aortiques.

- Avec la procédure TriRec, il existe désormais une option permettant de reconstruire la valve aortique à partir de péricarde autologue, même en cas de sténose.

- Les inconvénients des anciennes méthodes de remplacement valvulaire (biologiques ou mécaniques), tels que l’introduction d’un matériau étranger et la fixation de l’annulus par l’anneau de suture de la prothèse, sont supprimés.

- La procédure TriRec permet de renoncer à la prise d’anticoagulants.

Lien vers le film d’information : http://dhm.mhn.de/de/kliniken_und_institute/klinik_fuer_herz-_und_gefaessc/patienteninformation/ozaki_operationsmethode.cfm

Littérature :

- Otto CM, et al : Association of aortic-valve sclerosis with cardiovascular mortality and morbidity in the elderly. N Engl J Med 1999 ; 341(3) : 142-147.

- Sievers HH, Schmidtke C : Un système de classification pour la valve aortique bicuspide à partir de 304 spécimens chirurgicaux. J Thorac Cardiovasc Surg 2007 ; 133(5) : 1226-1233.

- Ozaki S, et al. : Reconstruction de la valve aortique à l’aide d’un système de plastie de la valve aortique auto-développé dans la maladie de la valve aortique. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011 ; 12(4) : 550-553.

- Goldstone AB, et al : Prothèses mécaniques ou biologiques pour le remplacement de la valve aortique et de la valve mitrale. N Engl J Med 2017 ; 377(19) : 1847-1857.

- Boodhwani M, El Khoury G : Réparation de la valve aortique. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg 2010 ; 14(4) : 266-280.

- Ozaki S, et al. : Reconstruction de la valve aortique à l’aide de péricarde autologue pour la sténose aortique. Circ J 2015 ; 79(7) : 1504-1510.

- Ozaki S : Résultats à mi-parcours chez 850 patients traités par néo-cuspidation de valve aortique à l’aide de pericardium autologue recouvert de glutaraldéhyde. (https://aats.blob.core.windows.net/media/17AM/2017-05-03/RM302-304/05-03-17_Room302-304_0742_Ozaki.mp4)

CARDIOVASC 2018 ; 17(1) : 28-31