Les troubles anxieux font partie des troubles psychiatriques les plus courants. Malgré cela, elles ne sont souvent diagnostiquées et traitées qu’après plusieurs années. Il est recommandé d’exclure les maladies physiques en procédant au moins à une anamnèse détaillée, à un examen de laboratoire et à un ECG. La thérapie cognitivo-comportementale a la meilleure preuve d’efficacité pour tous les troubles anxieux et est donc la psychothérapie de choix. Les ISRS et les ISRSN sont les médicaments de choix pour le traitement des troubles anxieux en raison des meilleures preuves et d’un profil d’effets secondaires favorable. Les benzodiazépines sont efficaces dans les troubles anxieux, mais ne sont recommandées que pour une utilisation à court terme en raison de leur potentiel de dépendance ; elles ne peuvent être utilisées à plus long terme que dans des cas justifiés de résistance au traitement.

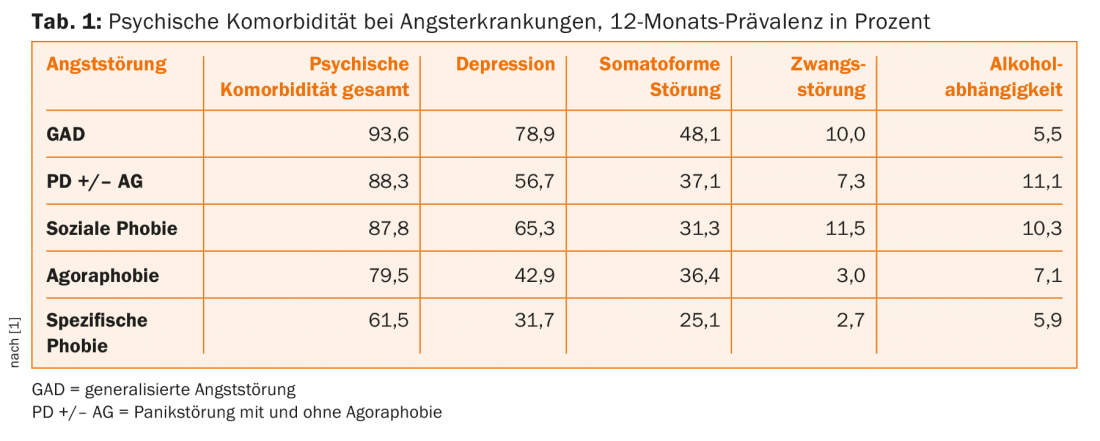

Les troubles anxieux représentent les maladies psychiatriques les plus fréquentes dans la population générale, avec une prévalence pouvant atteindre 20% [1]. Ils comprennent le trouble panique avec ou sans agoraphobie (PDA, PD), le trouble anxieux généralisé (TAG), la phobie sociale (PS) et les phobies spécifiques. Malgré une prévalence élevée, le diagnostic d’une maladie anxieuse n’est souvent posé qu’après une longue période de latence, ce qui entraîne une limitation à long terme du champ d’action des personnes concernées, une chronicité de la souffrance et des coûts socio-économiques élevés. Les femmes sont généralement deux fois plus touchées que les hommes. Les troubles anxieux sont souvent comorbides avec d’autres maladies psychiques (tab. 1). En particulier, la présence d’un abus de substances, d’une dépression ou de troubles de la personnalité peut rendre le traitement nettement plus difficile.

Diagnostic

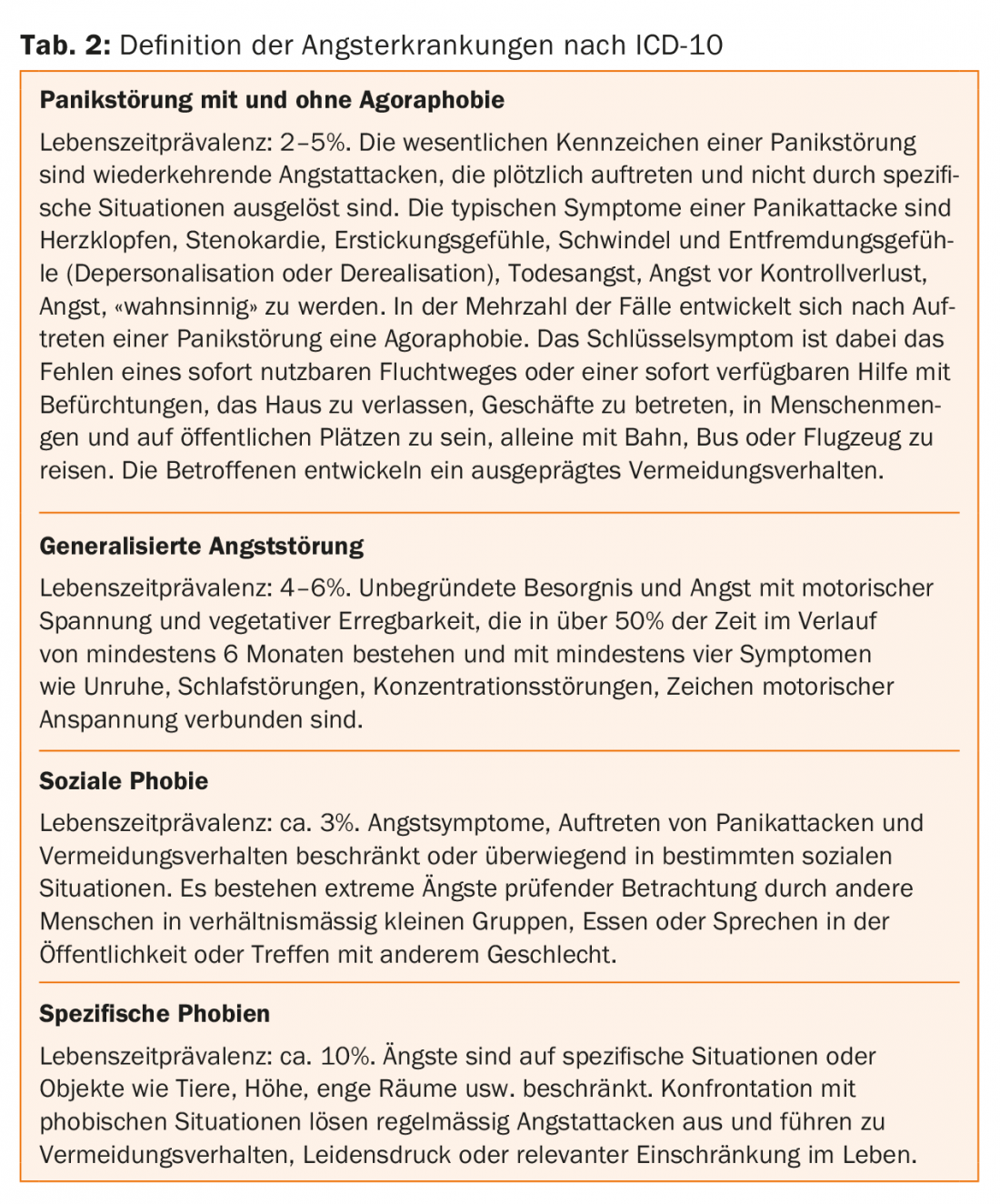

En principe, les critères de la CIM-10 s’appliquent au diagnostic clinique des troubles anxieux (tab. 2). Pour le diagnostic différentiel avec les maladies somatiques, les examens suivants sont recommandés comme standard minimal : une anamnèse détaillée, un examen physique, un laboratoire avec hémogramme, électrolytes, glucose sanguin et paramètres thyroïdiens ainsi qu’un ECG. Ces examens peuvent être complétés par une IRM crânienne, une fonction pulmonaire, un EEG et éventuellement d’autres examens, en fonction des symptômes cliniques. Les principales maladies à exclure sont les maladies pulmonaires et cardiovasculaires ainsi que les troubles endocriniens et neurologiques.

Principes de la thérapie

Les recommandations thérapeutiques pour les troubles anxieux chez l’adulte présentées ci-dessous s’appuient sur les lignes directrices des sociétés savantes européennes : SGAD, SGBP et SGPP [2], de la World Federation of Societies of Biological Psychiatry [3], de la British Association of Psychiatry [4] et des lignes directrices S3 allemandes pour le traitement des troubles anxieux [5] (niveau de preuve voir Tab. 3).

Pour les troubles anxieux, à l’exception des phobies spécifiques (thérapie cognitivo-comportementale, TCC uniquement), la psychothérapie (TCC) et la pharmacothérapie peuvent être recommandées comme traitement de première intention en raison de leur efficacité comparable. La préférence du patient informé et la gravité de la maladie constituent une base de décision essentielle pour le choix de la forme de traitement.

Traitements non pharmacologiques

En principe, un traitement psychothérapeutique est recommandé pour toutes les maladies anxieuses, le niveau de preuve le plus élevé étant celui de la TCC. Cela n’exclut pas que d’autres méthodes psychothérapeutiques puissent être efficaces, mais leur efficacité n’a pas encore été suffisamment démontrée scientifiquement. La durée de la psychothérapie dépend en principe de la gravité de la maladie, de la comorbidité et des conditions psychosociales individuelles du patient.

La psychoéducation est la mesure introductive la plus importante au début du traitement. L’objectif est de fournir un modèle de maladie compréhensible pour les personnes concernées afin d’améliorer leur gestion des symptômes d’anxiété. Un traitement d’exposition (comme le flooding et la désensibilisation systématique) est particulièrement efficace pour les troubles phobiques tels que l’agoraphobie, la sociophobie et les phobies spécifiques. Des approches cognitives spécifiques ont été développées pour lutter contre l’anxiété non liée à une situation ou à un objet. La TCC peut en outre être complétée par des méthodes de relaxation.

Une influence positive sur le niveau d’anxiété a également été démontrée pour les activités sportives régulières d’endurance. En augmentant la condition physique générale des patients, on peut obtenir un meilleur état général et une réduction de la tension musculaire. D’un point de vue comportemental, il s’agit de confronter consciemment la personne concernée à des symptômes qui apparaissent également pendant les attaques de panique (par ex. tachycardie, hyperventilation, hyperhidrose). Les attributions erronées et les mauvaises interprétations de ces réactions physiologiques du corps peuvent ainsi être traitées de manière ciblée par la thérapie comportementale.

Thérapie médicamenteuse

Les antidépresseurs anxiolytiques n’ont pas de potentiel de dépendance et sont utilisés en première intention dans le traitement. Dans ce groupe, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (ISRSN) sont des médicaments de premier choix pour les troubles anxieux, en raison de leur bonne tolérance et de leur profil d’effets secondaires favorable. Les antidépresseurs tricycliques (ATC) ont une bonne efficacité, mais sont moins bien tolérés. Les benzodiazépines ne doivent pas être administrées pendant plus de six semaines, si possible uniquement en cas de besoin ou si elles sont prises quotidiennement, en raison du risque de dépendance. Dans le cas d’une symptomatologie anxieuse résistante au traitement, les benzodiazépines peuvent être administrées plus longtemps si les autres options thérapeutiques ont été épuisées. Malgré leur prescription fréquente, les produits phytothérapeutiques n’ont pas encore fait l’objet de preuves d’efficacité suffisantes dans le traitement des troubles anxieux.

La durée de traitement recommandée est d’au moins six mois, l’idéal étant de douze mois. La dose du traitement d’entretien pour les ISRS et les ISRS doit correspondre à celle qui a été efficace pendant la phase aiguë. Il est recommandé de procéder lentement pendant la phase de réduction, faute de quoi des symptômes de sevrage évidents peuvent apparaître et entraîner une déstabilisation du succès du traitement.

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) : Lors d’un traitement par ISRS, il convient de noter que les patients souffrant de troubles anxieux présentent généralement des effets de monodose évidents, notamment sous la forme d’agitation, de nervosité et de renforcement des symptômes anxieux. Il est donc recommandé de choisir des doses initiales très faibles et d’augmenter lentement les doses. Il est utile d’informer les patients des effets du monodose afin d’améliorer l’observance. Sous traitement par ISRS, des contrôles ECG réguliers doivent être effectués pour exclure un allongement de l’intervalle QTc. Les ISRS peuvent interférer avec l’agrégation des plaquettes, ce qui peut entraîner un allongement du temps de saignement. L’indication doit être strictement vérifiée chez les patients qui ont des antécédents d’événements hémorragiques ou qui sont actuellement traités par des antiagrégants. D’autres effets secondaires pertinents sont l’hyponatrémie et, dans de rares cas, le syndrome de sécrétion inappropriée d’ADH (SIADH). En particulier, les effets secondaires tels que la dysfonction sexuelle et, dans certains cas, la prise de poids peuvent avoir un impact négatif sur l’observance des patients.

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (ISRS) : la venlafaxine est autorisée pour le traitement de la PDA, du SP et du TAG et la duloxétine pour le traitement du TAG. Un dosage lent est également recommandé pour les SSNRI. Les patients se plaignent souvent d’une augmentation de la transpiration et des sueurs nocturnes et, comme pour les ISRS, de dysfonctionnements sexuels. En outre, une augmentation de la pression artérielle peut se produire, c’est pourquoi des contrôles réguliers de la pression artérielle sont recommandés, en particulier en cas d’hypertension préexistante.

Antidépresseurs tricycliques (ATC) : les ATC se caractérisent par une efficacité comparable à celle des ISRS et des ISRS, mais ont un profil d’effets secondaires moins favorable. Outre les effets cardiaques, les effets secondaires anticholinergiques, tels que la sécheresse de la bouche et la constipation, sont souvent à l’origine de l’arrêt du traitement. En particulier chez les patients âgés, le profil de risque interne doit être examiné de près et l’état cognitif doit être pris en compte, car une détérioration significative, voire un délire, peut survenir. La substance opipramol appartient également au groupe des TZA. Cette substance est également autorisée pour les maladies psychosomatiques, raison pour laquelle elle est volontiers utilisée pour les patients souffrant de troubles psychiques. avec des troubles physiques prononcés.

Anticonvulsivants : la prégabaline est actuellement le seul anticonvulsivant autorisé pour le traitement d’une maladie anxieuse (GAD). Le mode d’action exact de la prégabaline n’est pas encore totalement élucidé. On pense actuellement que la liaison de la substance aux sous-unités alpha2bêta présynaptiques des canaux calciques voltage-dépendants entraîne une réduction de la libération de neurotransmetteurs tels que la noradrénaline, le glutamate et la substance P (d’où le nom de modulateur des canaux calciques). Les rapports de cas indiquant un risque potentiel de dépendance constituent une restriction à l’utilisation de la prégabaline.

Les études menées jusqu’à présent avec d’autres substances anticonvulsivantes chez des patients souffrant de troubles anxieux indiquent que la prégabaline et la gabapentine ont des effets thérapeutiques supplémentaires dans la phobie sociale et l’acide valproïque dans le trouble panique. Ces substances sont réservées à une utilisation en cas d’échec thérapeutique sous médication standard. Les patients anxieux souffrant de troubles bipolaires comorbides constituent l’exception, les anticonvulsivants pouvant constituer l’approche thérapeutique primaire dans ce cas.

Traitement pour des groupes de patients particuliers

Chez les patients âgés, il faut notamment tenir compte des maladies physiques concomitantes et des interactions médicamenteuses. Dans l’ensemble, il convient de choisir des doses plus faibles et de veiller à augmenter prudemment les psychotropes. Les substances ayant des effets anticholinergiques doivent être évitées en raison de leurs propriétés délirantes et de leurs effets secondaires cardiaques/internes. Il en va de même, notamment, en cas de démence.

Pendant la grossesse, l’indication d’un traitement psychopharmacologique doit être posée de manière stricte. Dans l’ensemble, le traitement par ISRS et TZA s’est avéré relativement sûr, malgré les rapports faisant état de possibles naissances prématurées, d’anomalies d’organes ou de complications périnatales telles qu’un syndrome de sevrage postnatal chez le nouveau-né. Les données relatives à l’influence des médicaments psychotropes sur le taux d’avortements spontanés sont incohérentes. Un risque tératogène clair n’a pas été démontré pour les antidépresseurs courants. Sur la base de rapports de cas isolés concernant un éventuel effet tératogène des benzodiazépines, il est préférable, dans des cas exceptionnels et justifiés, d’utiliser le diazépam et le chlordiazépoxide, substances pour lesquelles on dispose d’une longue expérience et qui semblent être relativement sûres.

Les ISRS et les ATC peuvent également être administrés pendant l’allaitement, car des concentrations relativement faibles ont été observées chez les nourrissons, entre autres pour la sertraline et l’amitriptyline. Cependant, les études ne sont peut-être pas suffisantes pour donner le feu vert. Les nourrissons doivent donc être suivis de près lorsque les mères prennent des psychotropes. Pour plus d’informations sur l’utilisation des psychotropes pendant la grossesse et l’allaitement, consultez le site www.embryotox.de.

Procédure en cas de non-réponse au traitement pharmacologique

En règle générale, on parle de résistance thérapeutique à un traitement pharmacologique lorsque les symptômes de la maladie ne sont pas améliorés de manière significative après au moins deux tentatives de traitement suffisamment longues et suffisamment dosées avec des substances de classes d’action différentes. Si une résistance au traitement est constatée, les points suivants doivent être vérifiés : Le diagnostic est-il correct ; existe-t-il des comorbidités qui compliquent le traitement ; l’observance est-elle bonne en ce qui concerne la prise de médicaments ; la durée du traitement et la dose (taux sérique) sont-elles suffisantes ? Ce dernier, en particulier, avec le monitoring thérapeutique des médicaments (TDM), est de plus en plus une composante nécessaire de la pharmacothérapie moderne, car souvent, en raison du métabolisme individuel (p. ex. variantes génétiques des protéines CYP) ou d’interactions avec des médicaments complémentaires, il n’y a pas d’augmentation efficace des taux dans le sang et, par conséquent, dans le SNC. Le traitement des maladies mentales comorbides, telles que les troubles de la personnalité ou les troubles obsessionnels compulsifs, doit être pris en compte.

Jusqu’à présent, il n’existe pas de stratégies bien définies pour le traitement en cas de non-réponse à une pharmacothérapie de première ligne. Selon les recommandations actuelles, le passage à la psychothérapie, le passage à une autre substance (ISRS, IRSN ou ATC) ou une combinaison de substances (voir recommandations spécifiques) peuvent être envisagés. En ce qui concerne la thérapie combinée ou les stratégies d’augmentation [6], les données ne sont pas concluantes à ce jour.

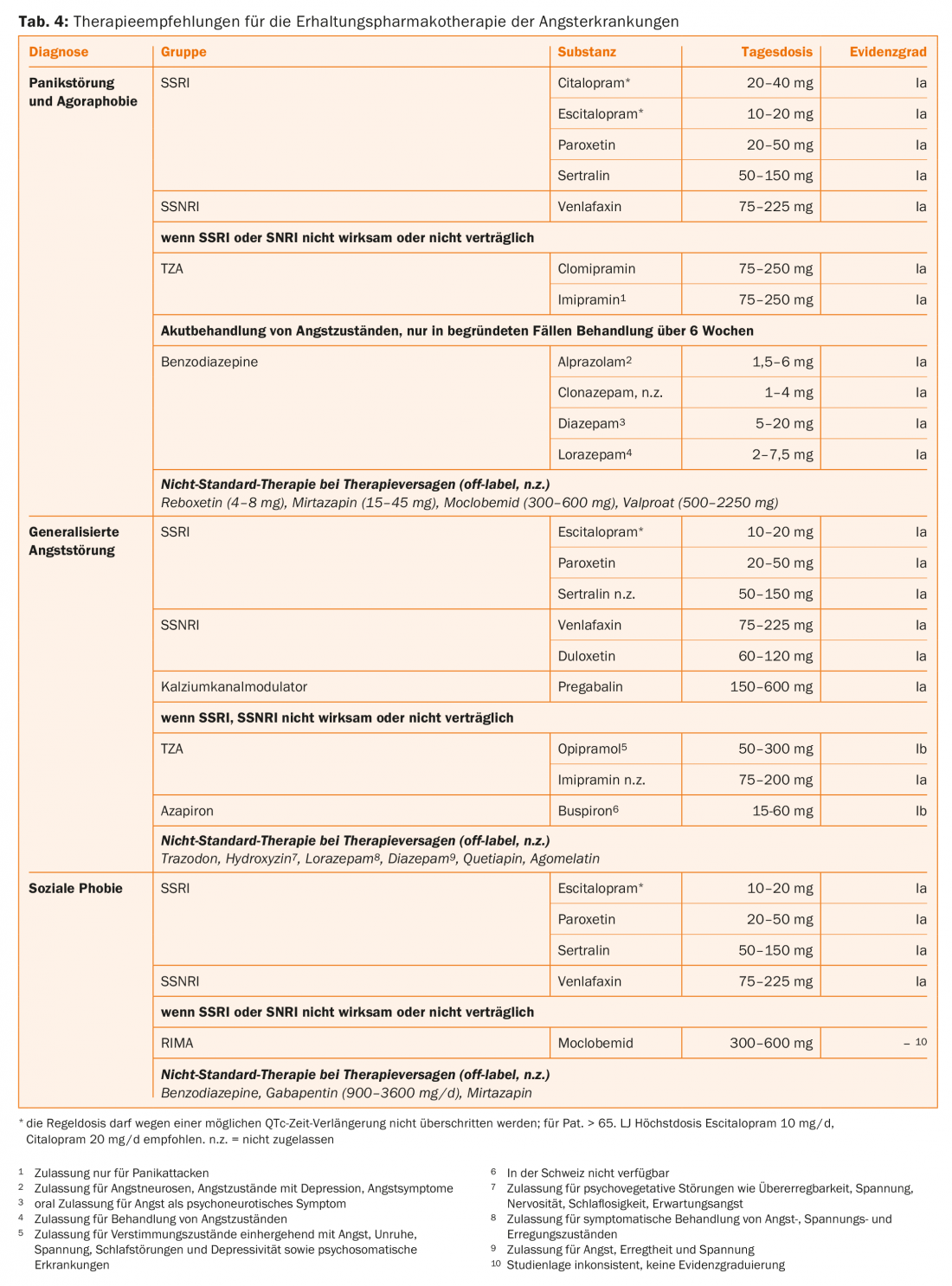

Recommandations spécifiques (tableau 4)

Trouble panique avec ou sans agoraphobie : la TCC (Ia), l’entraînement à l’endurance (3-5/semaine) en tant que mesure offrant des bénéfices positifs supplémentaires ainsi que des informations sur les groupes d’entraide et de proches sont recommandés.

Dans le traitement aigu des attaques de panique, on utilise généralement le lorazépam (1-2,5 mg) ainsi que l’alprazolam (0,5-2 mg, autorisé pour les névroses d’angoisse).

Dans le traitement d’entretien, les ISRS et la venlafaxine sont recommandés en premier lieu, les TZA sont un deuxième choix.

En cas de résistance au traitement, il est possible d’utiliser des substances non autorisées avec un niveau de preuve limité, telles que la réboxétine, la mirtazapine, le moclobémide et l’acide valproïque en association avec des ISRS ou des ATC. D’autres possibilités “off-label” chez les patients résistants au traitement sont l’opipramol, la prégabaline, l’hydroxyzine ainsi que la combinaison d’ATC et d’ISRS, l’augmentation des ISRS avec le bêtabloquant Pindolol et l’ajout de neuroleptiques atypiques. En principe, l’utilisation de neuroleptiques n’est toutefois pas recommandée. Il n’y a pas de preuves positives pour les neuroleptiques conventionnels et les données sont incohérentes pour les neuroleptiques atypiques.

L’efficacité d’une combinaison de psychothérapie et de pharmacothérapie dans la PD/PDA est supérieure à l’utilisation d’une monothérapie et peut être recommandée sur la base de données probantes.

Trouble anxieux généralisé : dans le cas du TAG, la thérapie cognitivo-comportementale doit être appliquée (Ia). La thérapie psychodynamique (IIa) peut être utilisée en cas d’échec de la TCC. Il manque des comparaisons entre une thérapie basée sur Internet et une thérapie menée personnellement par le thérapeute. Cependant, dans les comparaisons avec les listes d’attente, la TCC basée sur Internet s’est avérée supérieure, ce qui en fait une bonne option pour les patients qui n’ont pas directement accès à des thérapeutes. Il n’existe pas encore d’études comparatives directes entre la thérapie individuelle et la thérapie de groupe, de sorte que les deux cadres thérapeutiques peuvent être recommandés en fonction de la préférence du patient.

Les ISRS paroxétine et escitalopram ainsi que les ISRS duloxétine et venlafaxine sont considérés comme des médicaments de choix dans le TAG (tableau 4). Un effet positif a été démontré pour la sertraline, mais cette substance n’est pas autorisée pour le TAG. L’anticonvulsivant prégabaline a une autorisation de mise sur le marché pour le TAG (Ia). En cas de non-réponse aux ISRS et aux IRSN, les ATC imipramine (Ia) ou opipramol (Ib) peuvent être utilisés. Pour l’agoniste 5HT1A buspirone, les résultats ne sont pas systématiquement positifs et il est donc recommandé en second lieu (Ib). La trazodone (100-300 mg) et l’hydroxyzine (25-75 mg) sont d’autres substances off-label en cas d’échec du traitement.

Des effets positifs dans le TAG sont décrits pour la vortioxétine, un ISRS récent (autorisé dans la dépression), et pour l’agomélatine (agoniste sélectif des récepteurs 1 et 2 de la mélatonine) [7,8]. La buspirone, un agoniste 5HT1A, et l’hydroxyzine, un antihistaminique, n’ont pas d’autorisation de mise sur le marché pour les troubles anxieux spécifiques, mais ces deux substances ont fait preuve d’efficacité dans le traitement aigu du TAG.

Les preuves de l’utilisation des neuroleptiques atypiques ne sont pas suffisantes pour permettre une recommandation. Des rapports positifs ont été publiés pour la quétiapine. En raison de l’absence d’autorisation de mise sur le marché, il s’agit d’un remède uniquement en cas d’échec ou de non-transfert du traitement standard, en tenant compte du profil d’effets secondaires, comme la prise de poids ainsi que la sédation. Il existe également des études isolées, avec des résultats parfois contradictoires, sur l’augmentation par la rispéridone et l’olanzapine chez les patients réfractaires. D’autres médicaments de réserve non autorisés avec des preuves limitées sont le valproate et le bupropion.

Phobie sociale : la TCC doit être considérée comme une méthode psychothérapeutique de choix pour les patients souffrant de SP (Ia). Des effets aigus et durables ont été démontrés. Il n’y a pas de preuve certaine que la thérapie de groupe soit plus efficace que la VT individuelle. Cependant, des éléments importants des TCC sont plus faciles à mettre en œuvre en groupe, comme la formation à la sécurité et aux compétences, ainsi que certaines approches d’exposition. Il existe des preuves préliminaires de l’efficacité potentielle des TCC basées sur Internet, qui sont plus accessibles, en particulier pour les patients souffrant de phobie sociale en raison de leur peur du contact. Il n’existe pas encore de preuves suffisantes de l’efficacité de la thérapie psychodynamique.

Sur le plan pharmacologique, les ISRS escitalopram, paroxétine et sertraline ainsi que l’ISRS venlafaxine doivent être considérés comme des traitements de première ligne (Ia). La fluvoxamine a montré une efficacité dans plusieurs études, le citalopram a été efficace dans une étude, mais ces deux substances ne sont pas autorisées pour le SP. Le moclobémide, inhibiteur réversible de la monoamino-oxydase A (RIMA), est approuvé pour la SP. Toutefois, les études n’étant pas concluantes, il est recommandé en second lieu. Pour la SP, il n’existe à ce jour aucune preuve de l’efficacité des ATC et des bêtabloquants. Des preuves insuffisantes, mais partiellement positives, ont été démontrées pour les substances suivantes, non autorisées pour la SP : La prégabaline (uniquement dans la plage de doses élevées de 600 mg/j), la mirtazapine, la gabapentine et l’olanzapine.

Phobies spécifiques : les phobies spécifiques sont traitées en premier lieu par TCC en utilisant des procédures d’exposition in vivo (Ia). Lorsque les interventions in vivo ne sont pas disponibles, les expositions peuvent être réalisées en réalité virtuelle en portant des lunettes vidéo spécifiques. En principe, il n’existe à ce jour aucune preuve de l’efficacité de la pharmacothérapie dans les phobies spécifiques. Les ISRS ne peuvent être indiqués que dans les cas où la maladie est très sévère, mais leur efficacité n’a pas encore été démontrée.

Littérature :

- Jacobi et al. : Prevalence, co-morbidity and correlates of mental disorders in the general population : results from the German Health Interview and Examination Survey (GHS). Psychol Med 2004 ; 34(4) : 597-611.

- Keck et al. : Le traitement des troubles anxieux. Forum Med Suisse 2011 ; 11(34) : 558-566.

- Bandelow et al. : Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. Int J Psych clin Pract 2012 ; 16(2) : 77-84.

- Baldwin et al. : Evidence-based pharmacological treatment of anxiety disorders, post-traumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorder : A revision of the 2005 guidelines from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 2014 ; 28(5) : 403-39.

- Bandelow et al. : Ligne directrice S3 allemande sur le traitement des troubles anxieux. www. awmf.org. 2014.

- Patterson et al : Augmentation strategies for treatment-resistant anxiety disorders : a systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety 2016 ; 33(8) : 728-36.

- Pae et al : Vortioxetin, a multimodal antidepressant for generalized anxiety disorder : a systematic review and meta-analysis. J Psychiatr Res 2015 ; 64 : 88-98.

- Levitan et al : Profile of agomelatine and its potential in the treatment of generalized anxiety disorder 2015 ; 11 : 1149-55.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2016 ; 14(6) : 30-35