Les hémorragies intracérébrales spontanées (ICB) représentent environ 15 à 20 % de tous les accidents vasculaires cérébraux. Bien qu’une grande partie de l’ICB puisse être traitée de manière conservatrice, le traitement chirurgical a une grande importance. Les aspects partiels du traitement chirurgical incluent le contrôle de la pression intracrânienne (PIC), la gestion de l’hydrocéphalie et des hémorragies intraventriculaires ainsi que l’évacuation chirurgicale des hématomes. Des analyses de sous-groupes ont été effectuées pour les situations ou les groupes suivants L’étude a montré que l’évacuation chirurgicale précoce des hématomes présentait un avantage pour certains groupes de patients : en cas d’hémorragies cérébelleuses symptomatiques, pour réduire la mortalité chez des patients sélectionnés présentant des hémorragies cérébelleuses graves et en cas d’hémorragies atypiques proches de la surface.

Le traitement optimal de l’hémorragie intracérébrale (ICB) reste un sujet controversé et un défi clinique, même après l’analyse des données cliniques récemment publiées issues d’études prospectives randomisées menées au cours des 15 dernières années.

Dans la pratique, la question de la possibilité, de la nécessité et du bien-fondé d’une opération se pose souvent. La collaboration entre les disciplines cliniques impliquées dans les centres neurovasculaires permet d’évaluer les chances de succès et les risques d’une intervention au cas par cas. Néanmoins, les données scientifiques actuelles sont également d’une importance capitale en tant que base de cette réflexion pragmatique “pour et contre”. Il en résulte une indication chirurgicale qui tient compte des aspects éthiques, des facteurs de risque liés au patient et de l’évaluation de la mortalité ou de la morbidité attendue. Dans les études, l’âge, l’état de conscience ainsi que l’étendue et la localisation du saignement sont généralement les paramètres prioritaires pour l’évaluation des patients atteints d’ICB. Cet article résume les principales conclusions des études actuelles de manière pratique.

Fréquence des hémorragies intracérébrales

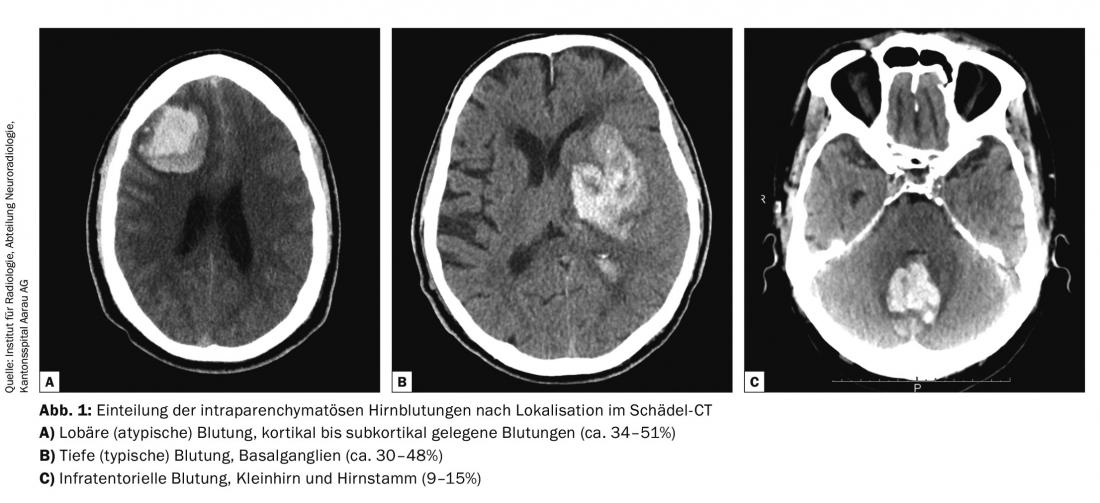

Les ICB spontanés représentent environ 15-20% de tous les accidents vasculaires cérébraux. Environ la moitié d’entre elles sont des hémorragies sous-arachnoïdiennes anévrysmales (aSAB), l’autre moitié étant des hémorragies intraparenchymateuses spontanées. Les hémorragies parenchymateuses sont en outre divisées en trois catégories pertinentes pour le traitement : les hémorragies lobaires/superficielles (34-52%), les hémorragies profondes du tronc cérébral (30-48%) et les hémorragies infratentorielles/cérébelleuses (9-15%) (Fig. 1).

Diagnostic des hémorragies intracérébrales

L’anamnèse et l’examen clinique sont essentiels dans les situations d’urgence afin d’évaluer quels patients doivent être dirigés vers un centre de soins le plus rapidement possible. L’aSAB s’accompagne généralement de maux de tête très violents et “jamais vécus”. L’hémorragie intraparenchymateuse se présente de manière similaire, souvent accompagnée de déficits neurologiques, alors que l’AVC ischémique lui-même est souvent indolore et que les symptômes neurologiques conduisent ici au diagnostic. En cas de suspicion clinique d’AVC, une imagerie par tomodensitométrie (TDM) est donc indiquée comme première étape diagnostique. Si l’on commence à diluer le sang d’un patient chez qui l’on suspecte un AVC avant d’avoir exclu une hémorragie, il y a un risque que l’hémorragie s’étende davantage.

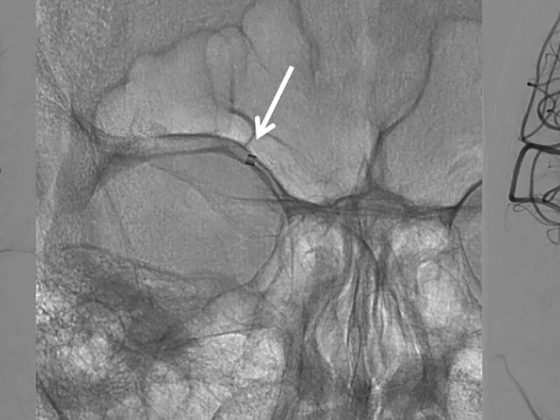

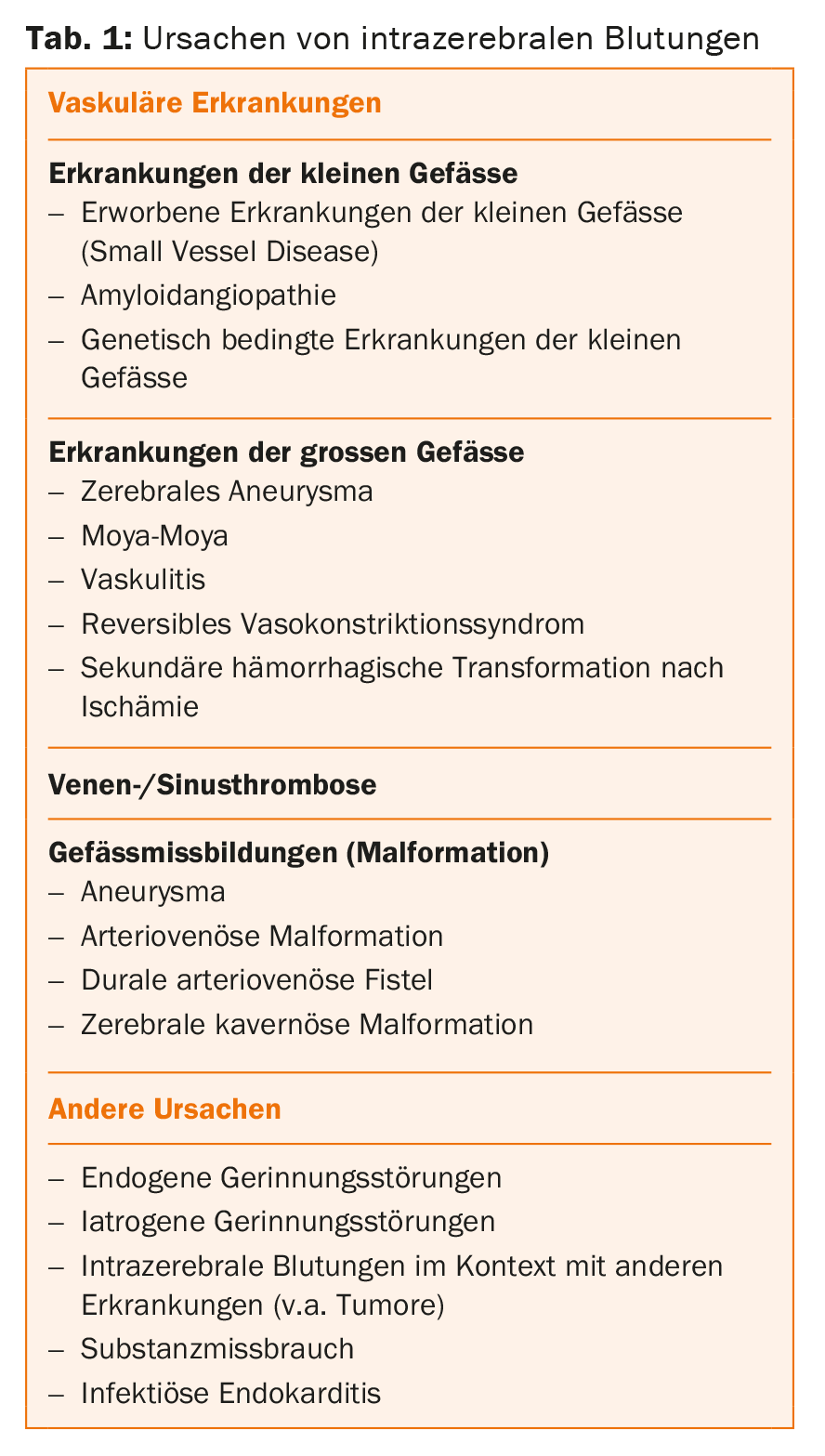

Alors que chez les patients âgés souffrant d’ICB hypertensifs, l’hémorragie “typique” est causée par des déchirures dans les plus petites artères (<0,5 mm), les patients plus jeunes sont plus souvent touchés par des éventrations plus importantes de la paroi vasculaire (anévrisme) ou des malformations congénitales des vaisseaux (malformations artérioveineuses). Ces derniers peuvent être identifiés de manière non invasive par angiographie par tomodensitométrie (CTA) ou par imagerie par résonance magnétique (IRM) et, si nécessaire, avec une résolution maximale grâce à l’angiographie par soustraction numérique (DSA). En cas de saignements atypiques, en particulier chez les jeunes patients, il convient de déterminer la cause du saignement (tableau 1).

Gamme d’options thérapeutiques

Bien qu’une grande partie des ICB puisse être traitée de manière conservatrice, le traitement chirurgical occupe une place importante dans le vaste éventail des possibilités thérapeutiques. La disponibilité permanente de toutes les options thérapeutiques dans un même centre est une condition essentielle pour le succès de la chaîne thérapeutique. Cette chaîne thérapeutique comprend les premiers soins d’urgence, l’imagerie, le contrôle de l’hémostase, le réglage de la tension artérielle, le cas échéant un traitement antiépileptique ainsi que la mise en place d’une prise en charge interne pour limiter les dommages primaires et prévenir les dommages secondaires. Pour plus de détails, consultez les directives actuelles de l’American Heart Association [1]. Les éventuelles mesures interventionnelles ou chirurgicales doivent être intégrées dans un concept global de médecine neurointensive qui fonctionne et qui exige une disponibilité permanente. La gestion médicale visant à prévenir les récidives d’hémorragie et la neuroréhabilitation commencent au stade tardif des soins aigus.

Les aspects partiels du traitement chirurgical incluent le contrôle de la pression intracrânienne (PIC), la gestion de l’hydrocéphalie et des hémorragies intraventriculaires ainsi que l’évacuation chirurgicale des hématomes.

Contrôle de la pression intracrânienne

La mesure de la PIC doit être utilisée lorsque la valeur du Glasgow Coma Scale (GCS) est inférieure à 9, que des signes de hernie transtentorielle sont visibles ou qu’une hydrocéphalie est présente. La possibilité d’insérer une mesure de pression intraparenchymateuse ou intraventriculaire par une minitrépansion est techniquement appropriée. En présence d’une hydrocéphalie, le cathéter intraventriculaire permet d’une part de mesurer la pression intracrânienne et d’autre part de drainer le liquide céphalorachidien de manière contrôlée, ce qui permet également de réduire la pression intracrânienne. Chez les patients présentant des troubles de la conscience, un monitorage de la pression intracrânienne est recommandé dans tous les cas [2].

La possibilité de mesurer la PIC permet de monitorer les mesures de médecine intensive de manière plus ciblée, notamment pour respecter une limite supérieure de la PIC à 20 mmHg et optimiser grossièrement la pression de perfusion cérébrale (CPP = pression artérielle moyenne – PIC) entre 50 et 70 mmHg. Les corticostéroïdes ne doivent pas être utilisés pour réduire la pression intracrânienne, car les effets secondaires l’emportent sur les bénéfices potentiels [3].

Hémorragie intraventriculaire

Les hémorragies dans le système ventriculaire surviennent chez environ 45% des patients atteints d’ICB spontanée et sont associées à un moins bon résultat en tant que facteur indépendant. Le taux de mortalité augmente jusqu’à 51%, alors que les ICB sans partie intraventriculaire ont un taux de mortalité d’environ 20% [4]. La mise en place d’un drainage ventriculaire externe chez les patients inconscients souffrant d’hydrocéphalie est néanmoins recommandée [5].

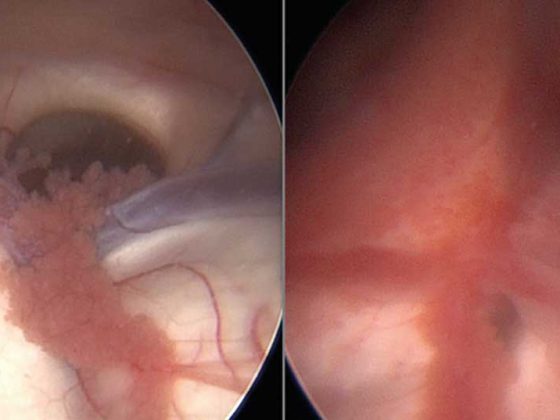

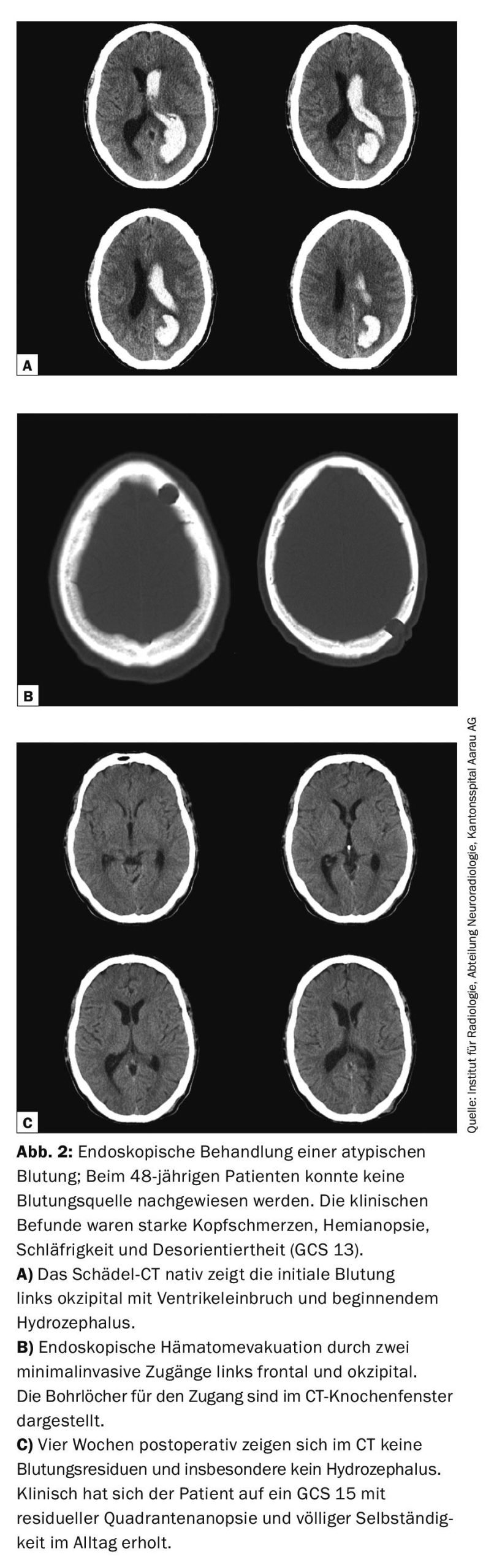

Ces dernières années, la thérapie de lyse intraventriculaire avec rtPA et l’évacuation endoscopique des hématomes ont été développées techniquement en tant que possibilités de traitement peu invasives et préservant les tissus. Bien que les évaluations des preuves n’aient pas encore permis d’établir une recommandation claire pour la thérapie par lyse ou l’éviction endoscopique, il convient d’évaluer l’utilisation de ces formes de traitement chez des patients sélectionnés qui peuvent clairement bénéficier de ces traitements. [1,5]. Grâce à l’accès mini-invasif à l’hémorragie, même en cas d’hématomes profonds, les dommages parenchymateux sont très limités lorsque la voie d’accès est dégagée et, contrairement à la BCI proprement dite, ils n’ont généralement pas d’impact fonctionnel ultérieur. Dans l’ensemble, le taux de complications est faible et une évacuation efficace de l’hématome peut être obtenue par endoscopie, même sans traitement par lyse (Fig. 2).

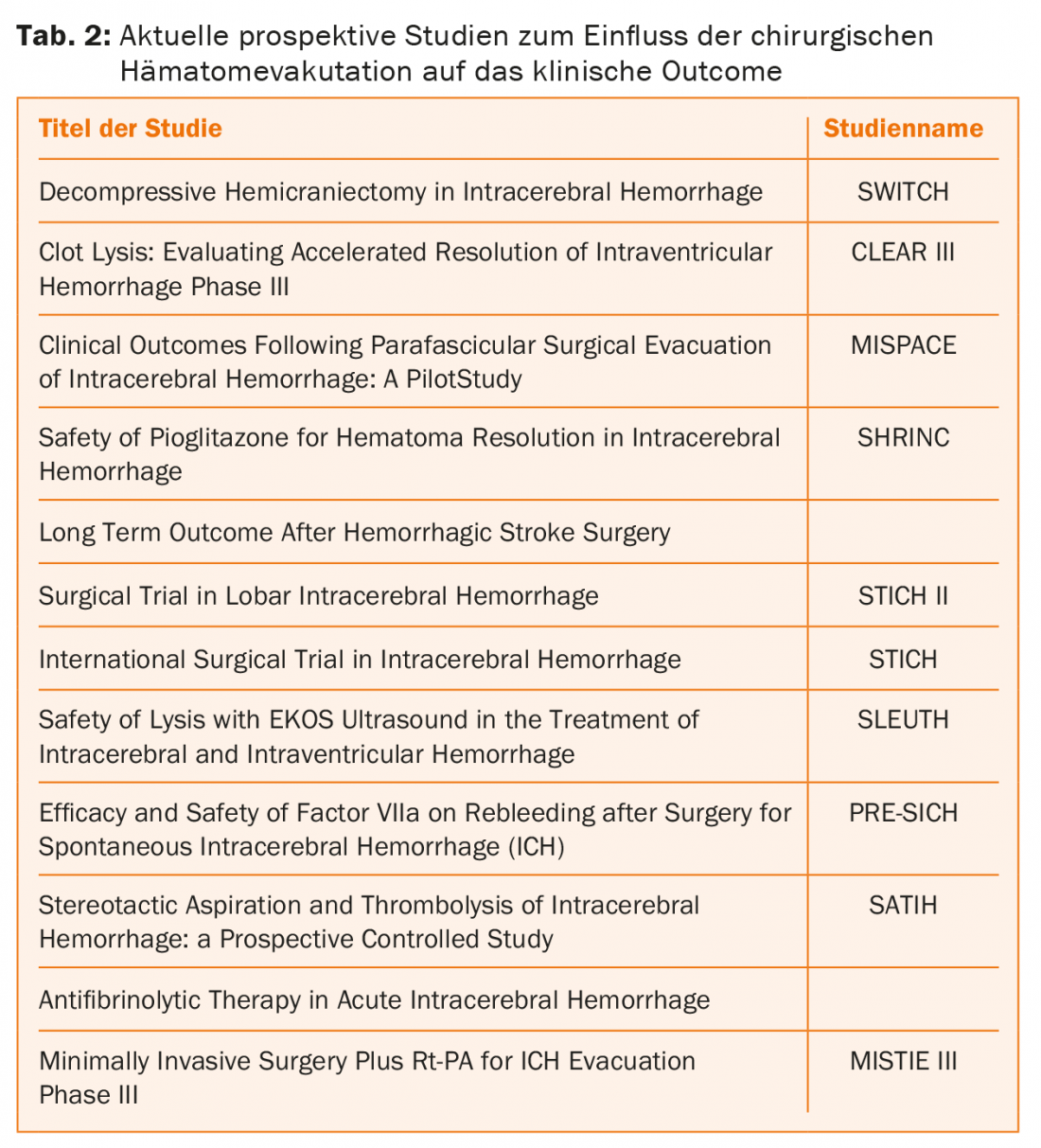

Basaldella et al. ont pu montrer que la dépendance à un drainage ventriculo-péritonéal (VP) permanent après évacuation endoscopique d’un hématome était nettement plus faible (17%) qu’avec un drainage ventriculaire externe ou un drainage lombaire seul (50%) [6]. Actuellement, des études prospectives randomisées prometteuses sont encore en cours et apporteront de nouvelles connaissances dans ce domaine grâce à leur conception cliniquement pertinente (tableau 2).

Évacuation chirurgicale ouverte des hématomes

Même après les grandes études internationales multicentriques randomisées (STICH I et STICH II), il n’y a pas eu à ce jour d’évidence claire de classe 1 et de niveau A privilégiant une évacuation chirurgicale précoce de l’hématome (dans les 24 heures) par rapport au traitement conservateur [7,8]. Les analyses de sous-groupes de ces études ont toutefois montré, dans des groupes de patients sélectionnés, un avantage de l’évacuation chirurgicale précoce de l’hématome dans les situations suivantes :

- Les patients présentant une hémorragie cérébelleuse symptomatique bénéficient clairement d’une évacuation précoce de l’hématome. En présence d’une hydrocéphalie, un drainage ventriculaire externe doit être mis en place malgré la décompression de la fosse crânienne postérieure. Toutefois, le drainage ventriculaire seul, sans évacuation de l’hématome cérébelleux, doit être évité.

- La décompression chirurgicale et l’évacuation des hématomes en cas d’hémorragie cérébrale doivent être envisagées comme mesure de maintien en vie s’il s’agit de gros hématomes avec déplacement de la ligne médiane et des rapports de pression intracrânienne incontrôlables.

- D’autres aspects physiopathologiques de l’évacuation des hématomes doivent être pris en compte en cas d’hémorragies atypiques proches de la surface : la préservation de la pénombre périfocale, une pression de perfusion cérébrale optimisée par la réduction de la PIC et une réduction de l’effet toxique des produits de dégradation du sang sur le parenchyme cérébral sain.

En ce qui concerne le moment de l’intervention chirurgicale, dans l’étude STICH II, l’analyse de sous-groupe a montré un avantage chez les patients opérés dans les 21 heures. En revanche, une intervention trop rapide (<4 heures) avant une stabilisation interne est associée à un risque accru d’hémorragie secondaire [9].

Pour les hémorragies des ganglions de la base hypertensives “typiques” chez les patients âgés, le traitement conservateur reste en principe la méthode de choix. Mais là encore, il faut attendre les résultats des études actuellement en cours pour ce sous-groupe particulier (tableau 2).

Prophylaxie des hémorragies intracérébrales

Les soins de santé primaires ont leur rôle à jouer dans la prévention de l’ICB. Cela implique en premier lieu un contrôle optimal de la pression artérielle et une indication restrictive de l’anticoagulation. En outre, avec l’augmentation du nombre de scanners et d’IRM réalisés, de plus en plus d’anévrismes et de malformations vasculaires sont détectés de manière incidente. La prise en charge de ces maladies est devenue une pratique courante dans les centres spécialisés : Les discussions de cas interdisciplinaires permettent d’évaluer individuellement pour chaque patient le risque de l’évolution naturelle par rapport au risque du traitement. Si le risque d’une opération ou d’une intervention éventuelle l’emporte sur le risque de saignement à long terme, il est préférable d’opter pour une approche observationnelle. En revanche, si certains facteurs de risque sont présents, comme un très gros anévrisme ou des antécédents d’ICB dans l’environnement familial, il est plutôt conseillé de soigner la maladie vasculaire. Le traitement des anévrismes, des malformations artérioveineuses ou des fistules artérioveineuses durales, des cavernomes, des tumeurs et des lésions traumatiques doit être étudié et discuté séparément en conséquence.

Conclusion

Le traitement de l’ICB est un défi clinique qui implique des décisions difficiles à prendre. Les chances d’une évolution positive ne peuvent pas être optimisées uniquement sur la base d’études factuelles. Il est important de ne pas seulement penser et agir “evidence based”, mais aussi de concevoir la thérapie “patient” et “facility based”, afin de permettre au patient de bénéficier d’une thérapie optimale avec le meilleur résultat possible. La situation clinique individuelle du patient, y compris sa volonté ou son état de santé, doit être prise en compte. La prise en compte de la volonté des proches et des possibilités de l’institution de soins est tout aussi importante que l’utilisation correcte des preuves.

Littérature :

- Hemphill JC, et al : American Heart Association Stroke Council. Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Council on Clinical Cardiology (Conseil de cardiologie clinique). Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage : A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2015 Jul ; 46(7) : 2032-2060.

- Ko SB, et al : Multimodality monitoring for cerebral perfusion pressure optimization in comatose patients with intracerebral hemorrhage. Accident vasculaire cérébral 2011 ; 42(11) : 3087-3092.

- Poungvarin N, et al : Effects of dexamethasone in primary supratentorial intracerebral hemorrhage. N Engl J Med 1987 ; 316(20) : 1229-1233.

- Gaberel T, et al. : Prise en charge des hémorragies intraventriculaires non traumatiques. Neurosurg Rev 2012 ; 35(4) : 485-494.

- Naff N, et al : Low-dose tissue-type recombinant plasminogen activator enhances clot resolution in brain hemorrhage : the intraventricular hemorrhage thrombolysis trial. Accident vasculaire cérébral 2011 ; 42(11) : 3009-3016.

- Basaldella L, et al : Drainage ventriculaire externe seul versus chirurgie endoscopique pour hémorragie intraventriculaire sévère : une analyse rétrospective comparative sur les résultats et la dépendance du shunt. Neurosurg Focus 2012 ; 32(4) : E4.

- Mendelow AD, et al, STICH investigators : Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH) : a randomised trial. Lancet 2005 ; 365(9457) : 387-397.

- Mendelow AD, et al : Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial lobar intracerebral haematomas (STICH II) : a randomised trial. Lancet 2013 ; 382(9890) : 397-408.

- Morgenstern LB, et al : Rebleeding leads to poor outcome in ultra-early craniotomy for intracerebral hemorrhage. Neurology 2001 ; 56(10) : 1294-1299.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2015 ; 13(6) : 8-13