Les opiacés sont également adaptés aux personnes très âgées. La fonction rénale et l’observance déterminent le choix des agents appropriés. Un traitement aux opiacés est initié avec de très petites doses. Les effets secondaires d’un traitement par opiacés, tels que la constipation et les nausées, sont traités dès le début.

L’âge auquel la dernière phase de la vie – caractérisée souvent par plusieurs maladies incurables et chroniques évolutives – est vécue est de plus en plus repoussé, principalement grâce aux avancées de la médecine. La fin de vie et la mort deviennent de plus en plus un phénomène propre aux personnes très âgées. Au cours des derniers mois de la vie, la douleur est l’un des symptômes dont les personnes souffrent le plus, quel que soit le diagnostic principal [1].

Un bon traitement de la douleur, qui tient compte des spécificités de l’organisme âgé, peut grandement contribuer à améliorer la qualité de vie dans la dernière phase de la vie.

Multimorbidité

Le patient âgé est typiquement caractérisé par sa multimorbidité. Elle représente un défi pour le traitement de la douleur car, d’une part, plusieurs causes de douleur coexistent souvent et se chevauchent et, d’autre part, les différents diagnostics ont une influence décisive sur le choix des analgésiques.

La multimorbidité entraîne une polypharmacie avec un potentiel d’interaction élevé qui doit être surveillé. Et la diminution des fonctions organiques entraîne une modification de la pharmacocinétique et du métabolisme, dont il faut tenir compte dans le choix des analgésiques [2].

Conformité

La prévalence des limitations fonctionnelles augmente avec l’âge. De ce fait, la détection de la douleur et l’observance deviennent un défi particulier.

Les déficits cognitifs, les limitations visuelles, les problèmes de sensibilité et les restrictions de motricité fine rendent difficile la mise en œuvre d’un traitement de la douleur prescrit.

De nombreuses personnes très âgées sont dépassées par la gestion d’un traitement médicamenteux prescrit. Faire sortir un comprimé de son blister ou ouvrir un flacon compte-gouttes avec sécurité enfant peut devenir un défi insurmontable !

Le médecin prescripteur doit donc s’assurer que le patient peut mettre en œuvre la thérapie à domicile.

Objectifs du traitement de la douleur

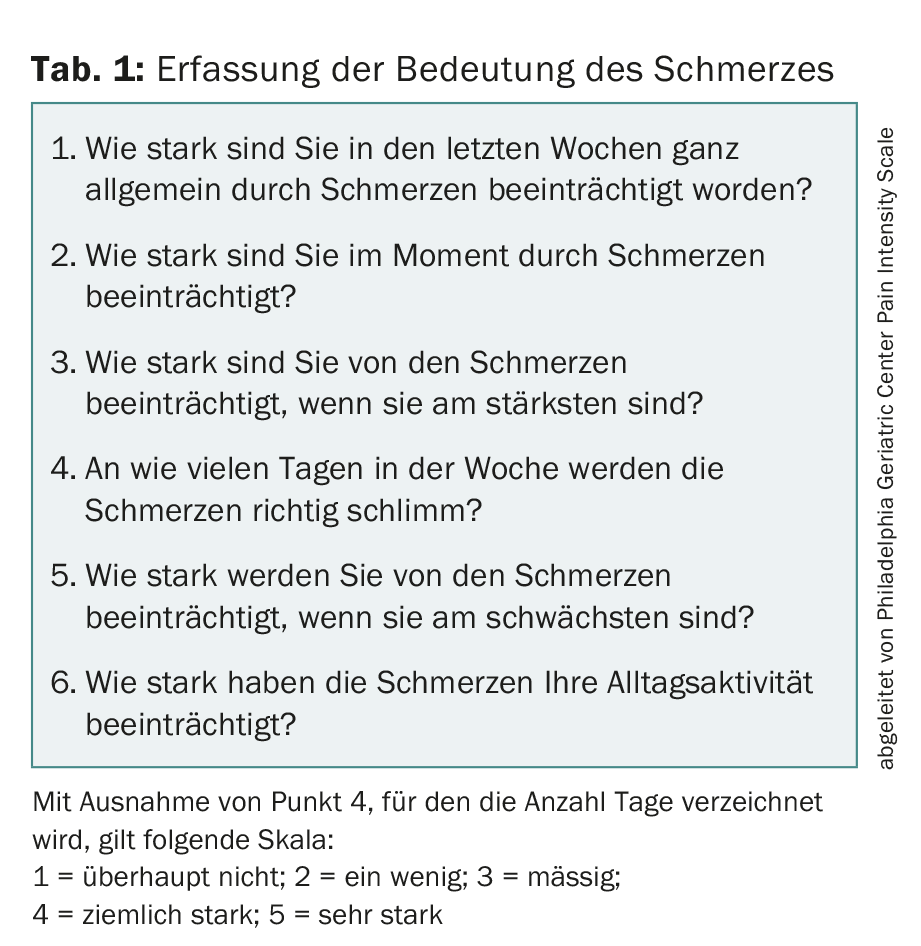

Chez le patient très âgé et multimorbide, l’objectif peut rarement être d’atteindre une absence totale de douleur, car trop de facteurs causaux entrent en jeu. L’évaluation de la douleur à l’aide de l’échelle visuelle analogique (EVA) est issue de la gestion de la douleur postopératoire et ne tient pas suffisamment compte de la situation de la personne âgée. Il est bien plus important d’évaluer l’impact du problème de la douleur sur les fonctions quotidiennes (tableau 1) et la qualité de vie et de définir les objectifs en conséquence avec le patient. L’absence de douleur au repos et dans les principales activités de la vie quotidienne est un objectif réaliste, mais en même temps, d’autres activités antérieures devront peut-être être limitées ou adaptées [3].

Principes de base du traitement de la douleur

Il n’existe pas de traitement analgésique correct pour la personne âgée, il n’existe qu’un traitement analgésique individuel optimisé qui tient compte des causes de la douleur, des maladies concomitantes, des conditions de vie, des capacités fonctionnelles, des modes de réaction individuels et des besoins personnels des patients.

Il s’agit tout d’abord d’analyser la douleur en termes de causes pouvant être traitées de manière causale et de mécanisme d’apparition. Une autre question importante concerne la durée de la douleur : les douleurs aiguës sont un signal d’alarme et doivent être évaluées parallèlement à la mise en place du traitement, les douleurs chroniques nécessitent la définition d’un objectif thérapeutique réaliste. Avant de mettre en place un traitement contre la douleur, il est nécessaire de recenser les pathologies associées qui influencent le métabolisme et la tolérance. Il faut surtout tenir compte des restrictions de la fonction rénale et hépatique, de la cachexie et des problèmes de déglutition. Après l’analyse de la situation globale et des traitements antérieurs, on choisit l’analgésique approprié : on utilise en premier lieu un non-opioïde, puis on passe à un opioïde si l’effet est insuffisant.

Non-opioïdes

Le paracétamol est le médicament d’entrée de gamme par excellence. Son mécanisme d’action n’est à ce jour que partiellement expliqué, l’effet étant probablement dû en premier lieu à l’inhibition de la COX-2. La courbe dose-réponse est plate : une augmentation de la dose au-delà de 2 g par jour apporte peu d’effet supplémentaire, mais une inhibition accrue de la COX-1 et donc un risque accru d’ulcères gastro-intestinaux et probablement aussi d’insuffisance cardiaque [4]. En outre, en cas d’atteinte hépatique préexistante, il convient de tenir compte de la toxicité hépatique. Chez les patients anticoagulés, l’INR peut augmenter. Les gros comprimés peuvent être difficiles à avaler pour les personnes âgées.

Le métamizole a une efficacité similaire à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) dans les douleurs aiguës et possède en outre une composante spasmolytique. Il ne présente pas d’effets secondaires gastro-intestinaux, cardiovasculaires ou rénaux, mais il est associé à un risque rare d’agranulocytose. Ce risque est le plus élevé au cours des premières semaines de traitement et diminue avec la durée du traitement. En cas de douleurs chroniques chez les personnes âgées, le métamizole est un choix judicieux et présente nettement moins d’effets secondaires que les AINS. La dose journalière ne doit pas dépasser 3 g, répartis en trois ou quatre doses individuelles, lorsque l’enfant est âgé. La forme de gouttes disponible facilite la prise.

Les AINS ont un effet analgésique et antiphlogistique en inhibant la COX-2. Chez les patients âgés, ils ne doivent être utilisés qu’en cas de douleurs aiguës liées à l’inflammation, pour une durée limitée et pas à la dose maximale. Ils ne sont pas adaptés aux douleurs dégénératives chroniques en raison de leur potentiel élevé d’effets secondaires. Les effets secondaires dans le tractus gastro-intestinal supérieur peuvent être réduits de moitié par l’utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) pour atteindre le niveau des coxibe. Cependant, les IPP ne réduisent pas le risque de saignement dans le tractus intestinal inférieur, c’est-à-dire environ un saignement sur cinq sous AINS. L’association d’AINS avec des anticoagulants et de l’acide acétylsalicylique (ASA) ou du clopidogrel doit être évitée à tout prix en raison du risque de saignement. La toxicité cardiovasculaire des AINS est généralement sous-estimée ; à l’exception du naproxène, ils provoquent tous un nombre élevé d’infarctus du myocarde. Les AINS et les coxibs provoquent une rétention d’eau et de sel, raison pour laquelle ils ne doivent plus être utilisés lorsque le DFG est inférieur à 60 ml/min en raison du risque de décompensation cardiaque et de détérioration de la fonction rénale [5].

Opioïdes

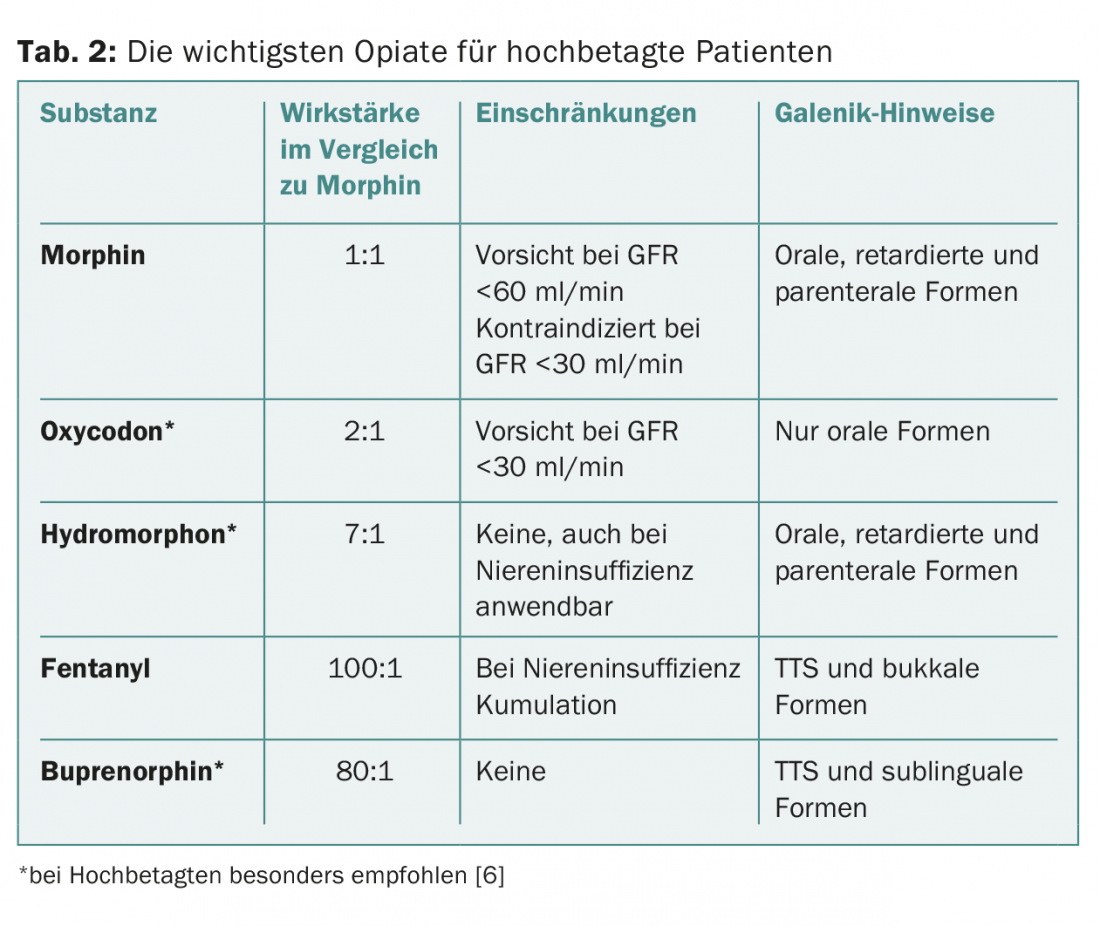

Le principe consistant à utiliser d’abord des opioïdes faibles et seulement en cas d’effet insuffisant des opioïdes forts est aujourd’hui considéré comme dépassé, car les opioïdes faibles comme la codéine et le tramadol présentent des inconvénients pharmacologiques. Il faut notamment tenir compte des nombreuses interactions. Un opioïde faiblement dosé de niveau 3 est donc une option plus judicieuse pour débuter avec les opioïdes. Le principe de base est “start low, go slow” : la posologie initiale chez les personnes âgées doit être réduite de moitié par rapport à celle des personnes plus jeunes. Il existe des faits négatifs et positifs à prendre en compte lors de l’utilisation d’opioïdes chez les patients âgés. D’une part, le risque de chute est multiplié par cinq au cours des quatre premières semaines suivant le début du traitement, mais il diminue à nouveau en cas d’utilisation prolongée. D’autre part, il a été démontré qu’un traitement opioïde à long terme pouvait avoir une influence positive sur la cognition, les fonctions quotidiennes, l’état psychique et les facteurs sociaux des résidents des maisons de soins. Tous les opioïdes forts ne sont pas également adaptés aux patients très âgés, comme le montrent les explications suivantes (tab. 2) [6].

La morphine reste l’opioïde de référence : disponible sous différentes formes galéniques, relativement bon marché, longue expérience. L’utilisation chez les patients très âgés est limitée par les métabolites actifs qui s’accumulent en cas d’insuffisance rénale et entraînent des effets secondaires sur le SNC. La prudence est de mise si le DFG est inférieur à 60 ml/min, et la morphine ne doit pas être utilisée en dessous de 30 ml/min.

L’oxycodone seule ou en association avec la naloxone (pour lutter contre la constipation liée aux opioïdes) est bien tolérée par les personnes âgées et son effet est comparable à celui de la morphine. La prudence est de mise en cas d’insuffisance rénale, les métabolites actifs peuvent s’accumuler et la naloxone peut devenir disponible par voie systémique.

Le tapentadol est un opioïde de puissance moyenne qui agit également comme un inhibiteur de l’absorption de la noradrénaline et développe ainsi l’effet analgésique avec une dose d’opioïde plus faible. Il n’existe pas encore de données pour les patients très âgés ; en cas d’insuffisance rénale, les métabolites actifs peuvent s’accumuler et éventuellement provoquer des convulsions.

L’hydromorphone est un opioïde puissant qui, à tolérance égale, est nettement plus puissant que la morphine et est disponible sous toutes les formes galéniques nécessaires. Il n’a pratiquement pas de potentiel d’interaction ni de métabolites actifs, seule la durée d’action est prolongée en cas d’insuffisance rénale. C’est l’opioïde idéal pour les patients gériatriques et multimorbides.

Le fentanyl est principalement utilisé sous forme de système transdermique (STT) et sous forme buccale. Chez les personnes âgées, il existe des incertitudes quant à l’absorption de cette substance très lipophile en cas d’atrophie cutanée et de cachexie.

Avec l’âge, la demi-vie est prolongée et une accumulation peut se produire en cas d’insuffisance rénale, ce qui nécessite un ajustement de la dose.

La buprénorphine (disponible sous forme de TTS et de formes sublinguales) n’est qu’un agoniste partiel du récepteur opioïde. Cela n’a toutefois pas d’effet restrictif sur le plan clinique et rend la substance très bien tolérée, même à un âge avancé. Même à des doses plus élevées, il est très efficace, l’effet de plafond postulé in vitro reste insignifiant dans la pratique clinique quotidienne. Le métabolisme se fait presque exclusivement par le foie, ce qui permet d’utiliser la buprénorphine même en cas d’insuffisance rénale. De plus, cette substance semble avoir un meilleur effet que les autres opioïdes sur les douleurs neuropathiques.

Les données relatives à l’utilisation d’autres opioïdes chez les patients très âgés font défaut et ne sont donc pas traitées ici.

Combinaisons et co-analgésiques

L’association d’opioïdes et de paracétamol, souvent recommandée, ne présente qu’un bénéfice discutable, les preuves sont faibles et chez le patient multimorbide polypharmacien, il s’agit plutôt d’un risque supplémentaire. En cas de douleurs neuropathiques, il est recommandé de compléter les opioïdes par des co-analgésiques.

Cependant, chez le patient très âgé, tant les antidépresseurs tricycliques bien documentés comme l’amitriptyline que les anticonvulsivants comme la gabapentine, la prégabaline et la lamotrigine ne sont pas recommandés ou doivent être utilisés avec la plus grande prudence en raison de leur potentiel d’effets secondaires (risque élevé d’effets secondaires sur le SNC comme la confusion).

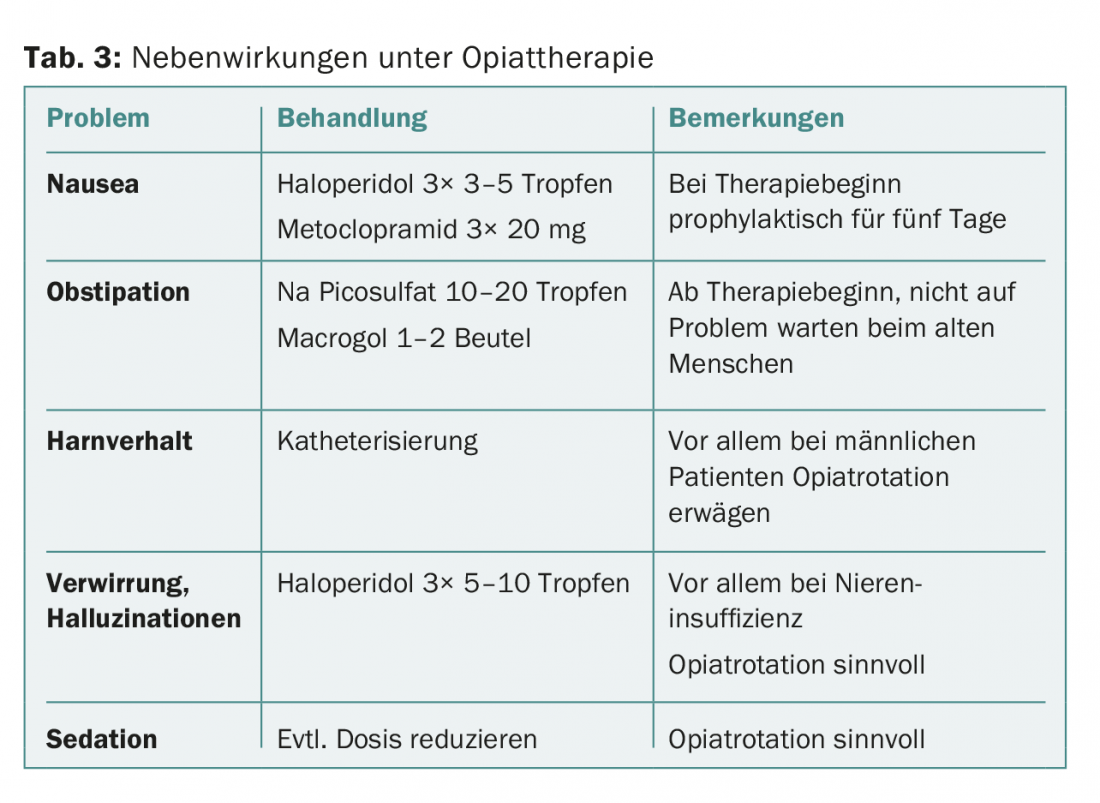

Effets secondaires des opioïdes

Les effets secondaires obligatoires des opioïdes doivent être particulièrement pris en compte et anticipés chez le patient âgé (tableau 3). Dans les premiers jours du traitement, un traitement prophylactique des nausées par métoclopramide ou halopéridol est utile ; il peut être interrompu après environ cinq jours. La constipation doit également être traitée dès le début. La rétention urinaire induite par les opioïdes est plus fréquente chez les personnes âgées et doit être détectée à temps [7].

Littérature :

- Kelley AS, Morrison RS : Soins palliatifs pour les personnes gravement malades. N Engl J Med 2015 ; 373(8) : 747-755.

- Wooten JM : Considérations sur la pharmacothérapie chez les personnes âgées. South Med J 2012 ; 105(8) : 437-445.

- Kunz R : La douleur : une réalité quotidienne et pourtant un défi complexe. PrimaryCare 2014 ; 14(19) : 311-313.

- Liechti ME : Pharmacologie des analgésiques pour la pratique – Partie 1 : Paracétamol, AINS et métamizole. Forum Med Suisse 2014 ; 14(22-23) : 437-440.

- Gosch M : Analgésiques chez le patient gériatrique – effets indésirables des médicaments et interactions. Z Gerontol Geriat 2015 ; 48 : 483-493.

- Pergolizzi J, et al : Opioids and the Management of Chronic Severe Pain in the Elderly : Consensus Statement of an International Expert Panel with focus on the Six Clinically Most Often Used World Health Organization step III Opioids (Buprenorphine, Fentanyl, Hydromorphone, Methadone, Morphine, Oxycodone). Pain Practice 2008 ; 8 : 287-313.

- Caraceni A, et al : Utilisation des analgésiques opioïdes dans le traitement de la douleur cancéreuse : recommandations fondées sur des données probantes de l’EAPC. Lancet Oncol 2012 ; 13 : 58-68.

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2016 ; 4(2) : 30-33

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016 ; 11(8) : 16-19