Les escarres, le syndrome du pied diabétique et les ulcères veineux sont les causes les plus fréquentes de plaies chroniques et deviennent un sujet de plus en plus important en dermatologie. Les scores W.A.R et PEDIS sont utilisés pour évaluer le statut infectieux. Lors du traitement des plaies, il est notamment essentiel de choisir soigneusement et d’appliquer correctement le pansement approprié.

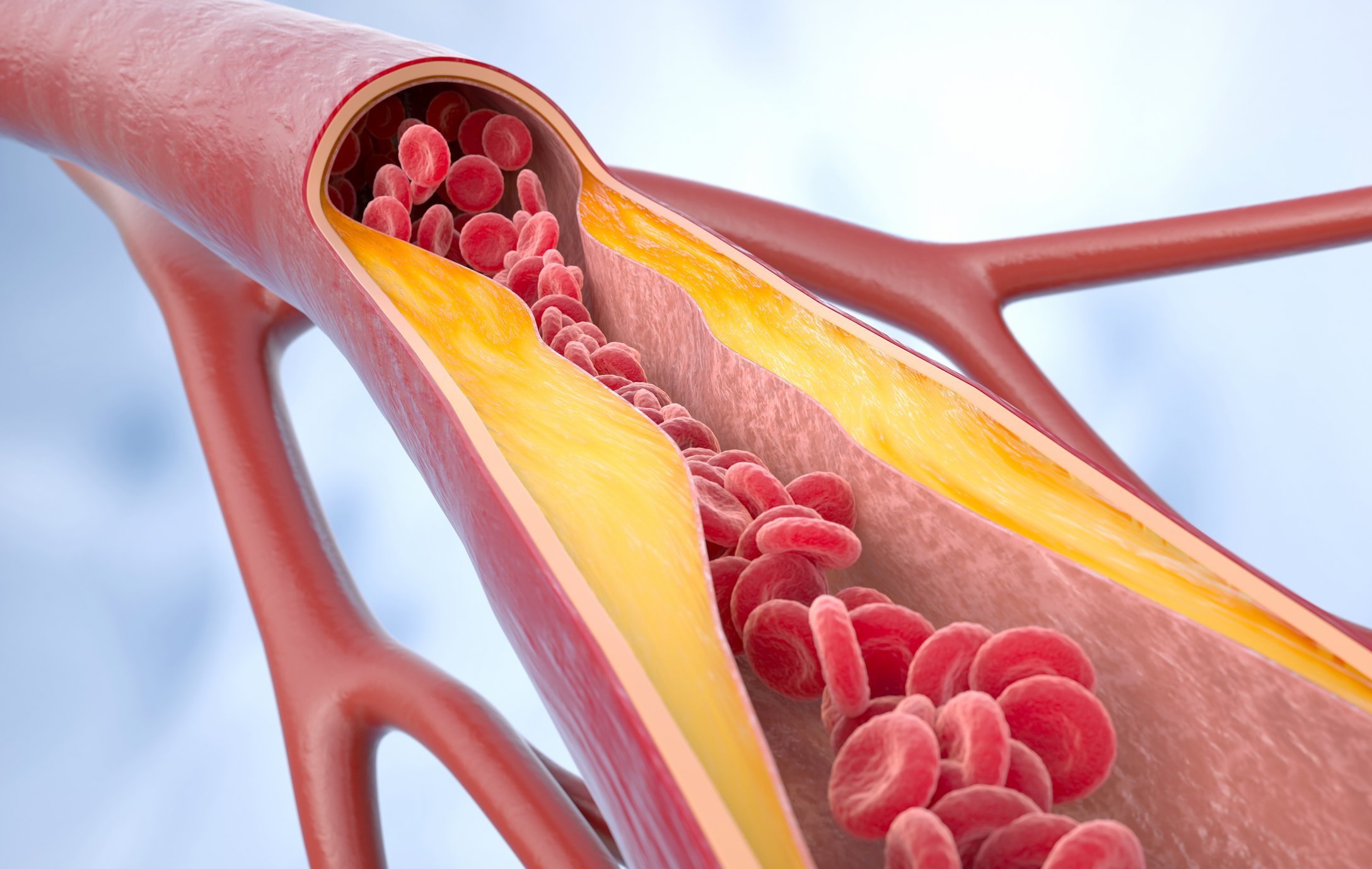

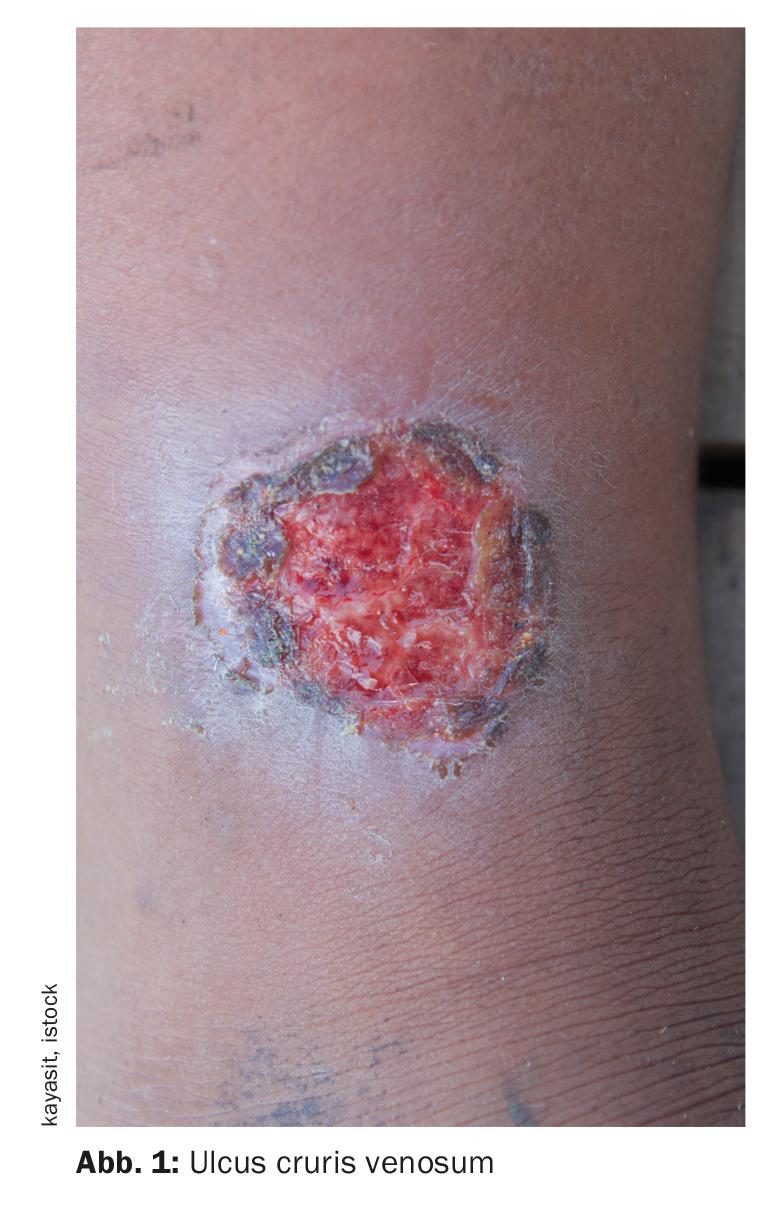

Alors que dans le cas de petites plaies non compliquées, le corps est capable de refermer les tissus corporels par ses propres processus biologiques en peu de temps, les plaies chroniques sont par définition caractérisées par l’absence de processus de guérison correspondant au traitement après une période de 8 à 12 semaines. Au niveau des membres inférieurs, environ 70% des ulcères sont dus à une maladie veineuse, 20% à une maladie artérielle périphérique ou à une maladie artério-veineuse mixte [6]. Une polyneuropathie périphérique est à l’origine d’environ 85% des ulcérations du pied, parfois en combinaison avec une artériopathie périphérique [6]. Malgré un traitement optimal, 25 à 50% des ulcères de jambe et plus de 30% des ulcères du pied ne guérissent pas complètement dans les 6 mois.

Déterminer la localisation et l’environnement de la plaie

Un diagnostic vasculaire minutieux des plaies chroniques en termes d’artériopathie oblitérante périphérique (AOP) et de maladie veineuse ou, au niveau du pied, de polyneuropathie périphérique fait partie de l’expertise diagnostique [1–3]. Un traitement local tel que proposé dans le guide S3 correspondant pour les plaies chroniques à risque de maladie artérielle périphérique, de diabète sucré, et d’insuffisance veineuse chronique, n’a de sens qu’après un diagnostic et la mise en place d’un traitement causal de la maladie sous-jacente [4]. Le choix de la thérapie locale est guidé par les questions suivantes :

- Le fond de la plaie est-il propre ou un débridement est-il utile ?

- Y a-t-il des signes de colonisation critique et des mesures antiseptiques ou antibactériennes doivent-elles être prises (par ex. polyhexanide, octénidine ou pansements contenant de l’argent) ?

- Le pansement garantit-il un environnement humide physiologique ? Le pansement doit-il être modifié pour absorber davantage d’exsudat ou pour hydrater la plaie ?

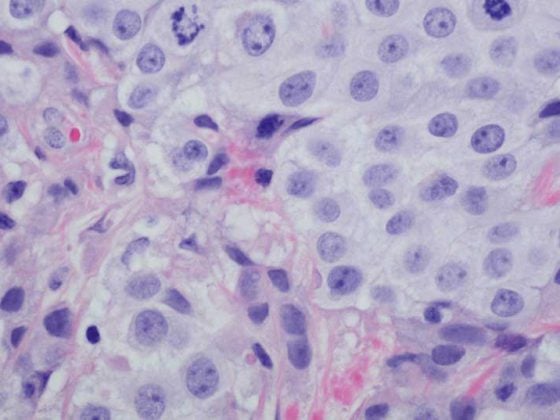

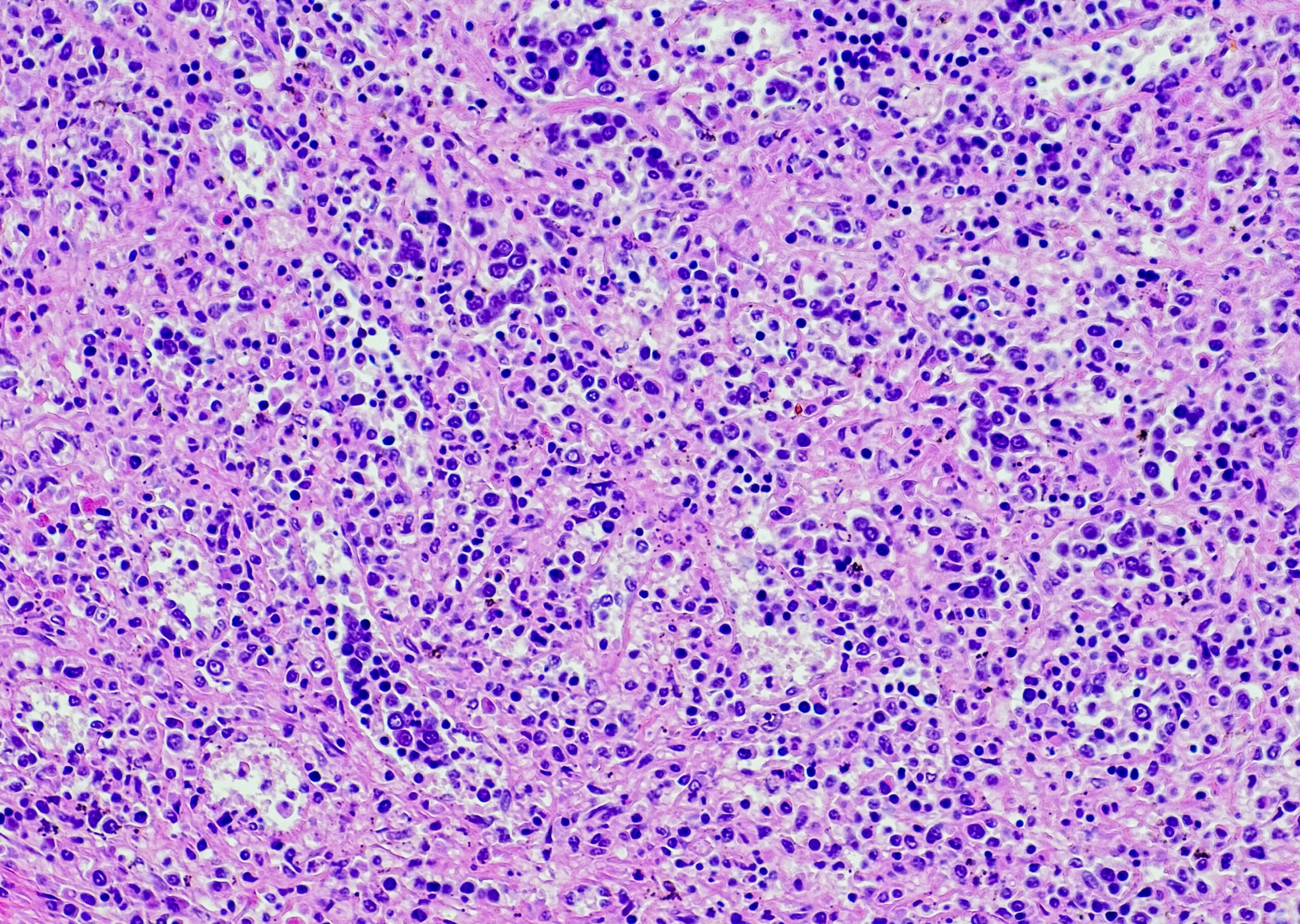

Pour pouvoir évaluer la pathogenèse des plaies chroniques sur la base du tableau clinique, il est utile de localiser précisément l’ulcération [6]. Si celle-ci se situe entre le bas du mollet et la malléole interne, une origine veineuse est à envisager. En revanche, en cas de localisation au niveau des orteils, de la malléole latérale et du bord du tibia, la cause est généralement une artériopathie oblitérante. La polyneuropathie est indiquée par la localisation de la plaie au niveau des points de pression, en particulier sur la face plantaire du pied, la pointe des orteils et la face latérale du 5e métatarsien. Les ulcérations au niveau du talon et des protubérances osseuses peuvent être dues à un mécanisme de décubitus. Outre l’emplacement, l’environnement de la plaie est également révélateur pour déterminer la genèse des ulcérations [6]. Alors que les ulcérations veineuses sont noyées dans une peau eczémateuse et prurigineuse – avec éventuellement des dépôts d’hémosidérine, des épaississements, des fibroses et des œdèmes – les ulcérations artérielles sont présentes dans des zones de peau plus fines avec une pilosité réduite, une température plus basse et une pâleur. Dans les ulcérations polyneuropathiques, la peau environnante est desséchée et hyperkératosique. Il est également important de distinguer l’ulcère veineux de l’ulcère mixte.

Évaluer le risque d’infection à l’aide des scores W.A.R. et PEDIS

De nombreuses plaies chroniques en pratique clinique sont associées à un risque d’infection. C’est pourquoi des agents antimicrobiens topiques sont souvent utilisés. Le score “Wounds-at-risk (W.A.R.)” a été développé pour faciliter la prise de décision en matière d’antisepsie des plaies et pour servir de base à un programme de traitement approprié pour la prévention des infections des plaies [8,9]. Il s’agit d’un outil d’évaluation clinique basé sur un consensus d’experts qui facilite l’évaluation clinique des risques en fonction des conditions concrètes de chaque patient. La somme des causes de risque pondérées différemment, pour chacune desquelles des points sont attribués, permet de déterminer l’indication de l’utilisation d’antiseptiques. A partir d’un score de 3 points, un traitement antimicrobien est justifié.

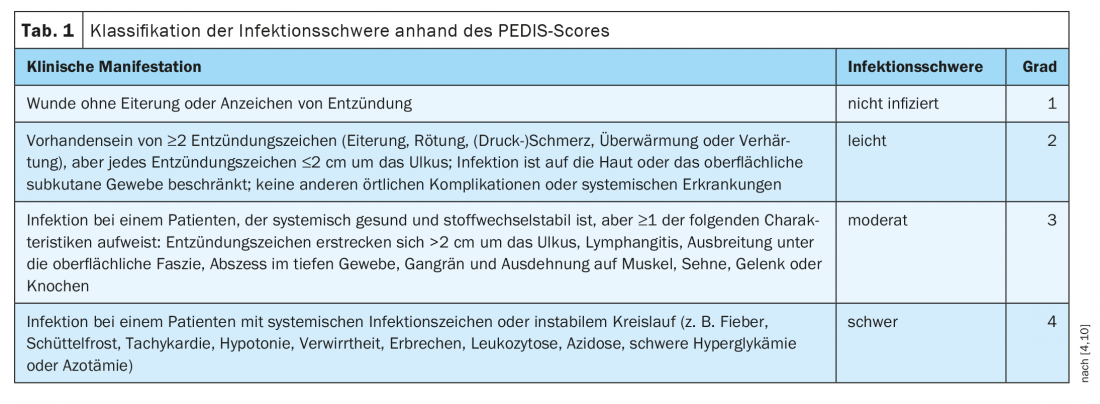

Un autre système de classification permettant de graduer l’inflammation et l’infection est le score PEDIS. Cette classification a été développée à l’origine pour le syndrome du pied diabétique, mais selon les lignes directrices, elle est également adaptée aux plaies infectées dues à une AOPV ou à un trouble du drainage veineux [4]. Le schéma de la classification PEDIS est présenté dans le tableau 1 .

A quoi faut-il faire attention lors du traitement de plaies infectées ?

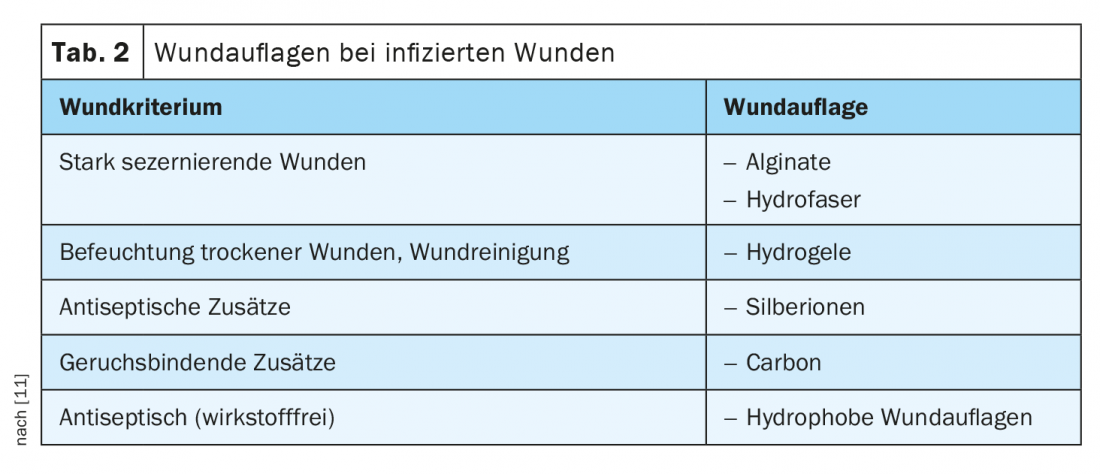

Une suggestion d’expert pour les critères de sélection des pansements pour les plaies infectées est présentée dans le tableau 2 [11]. Pour les plaies colonisées de manière critique et infectées localement, un traitement antiseptique de la plaie combiné à un nettoyage mécanique de la plaie est recommandé pour éliminer l’inflammation locale due à des micro-organismes pathogènes pour l’homme et pour prévenir une maladie infectieuse systémique [4]. On peut utiliser des antiseptiques à base d’octénidine ou de polihexanide sous forme de liquide ou de gel, qui ne doivent pas être recouverts de pansements recouverts d’un film, car cela créerait un environnement chaud et humide et favoriserait l’infection [13]. Si une inflammation due à un agent pathogène est suspectée, une décontamination peut être envisagée. Il est courant que les plaies chroniques soient colonisées par des micro-organismes, mais selon les directives, il n’est pas nécessaire d’identifier systématiquement les agents pathogènes en vue d’utiliser des agents antiseptiques locaux tels que le PVPIod, le polihexanide ou l’octénidine [4]. La détermination de l’agent pathogène n’est indiquée que lorsqu’un traitement antibiotique est envisagé en raison d’indices d’une maladie infectieuse liée à un agent pathogène. Un débridement chirurgical doit être envisagé en cas de signes d’inflammation locale, de maladie infectieuse systémique à partir de la zone de la plaie, de nécroses étendues [4].

Comme les plaies infectées sont généralement très exsudatives et visqueuses, il est judicieux d’utiliser des produits adaptés. Il s’agit notamment des superabsorbants, des alginates et des hydrofibres [13]. Les alginates sont des gélifiants puissants, c’est pourquoi ils sont utilisés pour les plaies très suintantes avec ou sans infection [12]. Il se caractérise par la formation d’un gel visqueux et par un énorme pouvoir de gonflement et de liaison. Cela favorise automatiquement le nettoyage naturel de la plaie. Ces compresses existent en différentes versions, par exemple avec des ions d’argent. Les produits contenant de l’argent ont un effet antibactérien en tuant les germes. Les alginates ne doivent pas être utilisés sur des plaies très sèches et nécrotiques. Les hydrogels ont une forte teneur en eau (60-95%) et conviennent au traitement des plaies sèches [12]. Différentes formes d’administration sont disponibles, par exemple sous forme de compresses transparentes avec ou sans bord de fixation ou sous forme de gel qui peut être appliqué dans les plaies plus profondes et y provoquer le ramollissement des tissus morts (débridement autolytique). Des gazes ou des compresses absorbantes peuvent être utilisées comme couverture secondaire au-dessus du gel. Les compresses d’hydrogel sont composées de polymères synthétiques hydrophiles. Les hydrogels ne sont pas adaptés au traitement des plaies très suintantes ou hémorragiques et en cas de haut degré d’infection. Les pansements hydrophobes retiennent les germes, mais ne doivent pas être associés à des gazes grasses ou à des produits de soin de la peau, car le contact direct avec la plaie est nécessaire pour retenir les germes et il faut éviter que les pores ne se collent afin de préserver leur fonction de rétention. Avec un traitement antiseptique systématique, une infection devrait disparaître au bout de deux semaines.

Littérature :

- Groupe de travail des sociétés médicales scientifiques : Ligne directrice S3 “Maladie artérielle occlusive périphérique (MAP), diagnostic, traitement et suivi”. Numéro d’enregistrement 065-003 ; mise à jour : 30.11.2015.

- Groupe de travail des sociétés médicales scientifiques : Ligne directrice S3 “NVL Diabète de type 2. Stratégies de prévention et de traitement des complications du pied”. Numéro d’enregistrement nvl-001c ; version : 30.11.2006 (en cours de révision).

- Groupe de travail des sociétés médicales scientifiques : S3-Leitlinie “Diagnostic et traitement de l’ulcère veineux”. Numéro d’enregistrement 037-009, mise à jour 01/08/2008 (en cours de révision).

- Groupe de travail des sociétés médicales scientifiques : Ligne directrice S3 “Traitement local des plaies chroniques chez les patients présentant des risques de maladie artérielle périphérique, de diabète sucré, d’insuffisance veineuse chronique”. Numéro d’enregistrement 091-001 ; version : 12.06.2012 (en cours de révision).

- Hôpital universitaire de Bâle : Ligne directrice sur la prise en charge des plaies. Mise à jour : novembre 2011.

- Stücker M : Les plaies – un sujet important dans la pratique dermatologique. Karger Kompass Dermatol 2018 ; 6 : 6-7.

- Foss P : Sept questions au Dr Pierre Foss Lauréat du Prix de l’innovation en dermatologie 2017. Karger Kompass Dermatol 2018 ; 6 : 41-42.

- Stücker M : Classification des plaies à risque et leur traitement antimicrobien au polyhexanide : une recommandation pratique d’experts. Karger Kompass Dermatol 2014 ; 2 : 38-39.

- Dissemond J, et al. : Classification des plaies à risque et leur traitement antimicrobien au polihexanide : une recommandation d’expert orientée vers la pratique. Skin Pharmacol Physiol 2011 ; 24(5) : 245-255.

- Morbach S, et al. : Recommandations pratiques de la DDG. Le diabétologue 2020 ; 16 : 54-64.

- Wagner H-O, Diener H : Plaies chroniques – les secrets des gestionnaires de plaies. Formation continue des médecins généralistes Hambourg, HFH, 13.8.2019.

- Pharmazeutische Zeitung : Pansements : Aides à la cicatrisation des plaies, 16.08.2017, www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-332017/hilfen-bei-der-wundheilung/

- Protz K, Sellmer W : Appliquer correctement les pansements. L’infirmière L’infirmier 57e année 6/18, www.werner-sellmer.de

Littérature complémentaire :

- Stücker M : Plaies – Traitement, guérison et complications . Karger Kompass Dermatol 2018 ; 6 : 8.

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2021 ; 31(1) : 18-20