Le risque de souffrir d’un cancer augmente régulièrement au cours de la vie. Ainsi 60% des nouveaux cas de cancer apparaissent après l’âge de 65 ans et environ 60 à 70% de la mortalité liée au cancer affecte cette catégorie d’âge.

Avec le vieillissement démographique et particulièrement celui des baby-boomers, on peut s’attendre à être confronté à un nombre croissant de cancéreux âgés durant les années à venir.

De plus face à l’oncologie du sujet âgé, il existe certains préjugés qui expliquent probablement certains retards dans le diagnostic et la mis en place de thérapie agressive. Ce sont essentiellement la banalisation des symptômes par l’entourage, la croyance tenace d’une évolution lente des tumeurs chez le sujet âgé, l’incertitude des bénéfices d’un traitement compte tenu des comorbidités, la toxicité accrue des thérapies chez le patient fragile, la culpabilisation du patient âgé par rapport aux coûts engendrés.

Face au nombre croissant de sujets âgés cancéreux à traiter, de la pression sociétale et assécurologique face aux dépenses de santé qui lui sont liés, on doit s’interroger sur le fait que ce type de traitement pourrait être considéré comme un luxe. C’est certainement un luxe, si le traitement est mal ciblé par rapport à l’individu concerné, c’est-à-dire si l’on applique un processus de prise en charge purement uniforme de type biomédical dans cette tranche de population caractérisée par son hétérogénéité et sa polymorbidité.

Selon l’oncologue Balducci, le traitement du cancer du patient âgé dépend des réponses à trois questions: le patient mourra-t-il du cancer ou avec le cancer? Souffrira-t-il des complications du cancer pendant la période qui lui reste à vivre? Pourra-t-il tolérer le traitement oncologique proposé?

Quelle évaluation?

La pratique d’une évaluation gériatrique globale (Comprehensive Geriatric Assessment [CGA]) peut fournir des éléments de réponse à ces questions et aider à la prise décisionnelle.

Il s’agit d’une évaluation multidisciplinaire qui comprend l’évaluation du statut fonctionnel, des comorbidités, du statut cognitif et de l’humeur, de l’environnement social, du statut nutritionnel et d’une revue de la médication. Selon les études, le CGA permet de détecter des affections médicales non suspectées et susceptibles de modifier fortement la réponse au traitement oncologique chez plus de la moitié des cancéreux âgés de plus de 65 ans.

L’évaluation fonctionnelle se réfère à la capacité de réaliser les tâches de la vie quotidienne. Si l’incapacité à réaliser une activité de la vie quotidienne (s’habiller p.ex.) est souvent évidente, la réalisation d’une tâche liée aux activités instrumentales de la vie quotidienne (gestion des médicaments p.ex.) l’est moins. Or chez le sujet âgé cancéreux, il a été démontré qu’une incapacité à effectuer les activités de la vie quotidienne (AVQ) est liée à une augmentation de la mortalité à une année, et que toute incapacité liée aux activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) prédit l’élévation des complications post-opératoires après chirurgie du cancer, de la toxicité des chimiothérapies et de la détresse psychologique.

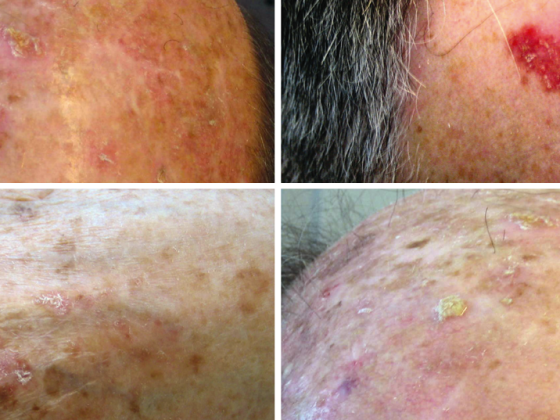

Les risques découlant des comorbidités (maladies cardio-vasculaires, diabète, etc.) peuvent parfois surpasser les risques associés au cancer. Il faut donc procéder à l’inventaire des maladies chroniques (la moitié des sujets âgés de plus de 65 ans souffrent d’au moins trois maladies chroniques) et des syndromes gériatriques (démence, chute, dépression, incontinence, polymédication, etc.) en raison de leur association connue avec un pronostic défavorable. A ce jour, les instruments de mesure des comorbidités se limitent à des scores-index additionnant les différentes pathologies (sans qu’aucun outil de dépistage ne soit validé). Polymorbidité équivaut la plupart du temps à la polymédication. Une revue médicamenteuse est indispensable compte tenu des interactions médicamenteuses et des effets secondaires indésirables.

Parmi les patients âgés cancéreux, 25 à 50% d’entre eux ont des troubles cognitifs. Un dépistage de la démence est donc indispensable pour tout patient âgé cancéreux, vu l’incertitude liée à une éventuelle aggravation de troubles mnésiques lors de l’administration de certaines thérapies anticancéreuses.

Selon une enquête de Fried sur des sujets âgés sévèrement malade (notamment cancéreux), 89% d’entre eux refuseraient le traitement proposé si ce dernier permettrait de survivre en souffrant de troubles cognitifs!

Le statut nutritionnel doit être évalué: la perte involontaire de poids, un indice de masse corporelle abaissé (IMC) sont des facteurs de mauvais pronostic. Les interventions nutritionnelles n’ont semble-t-il pas d’incidence positive sur la mortalité, mais elles permettent une amélioration de la qualité de vie et de la tolérance au traitement.

L’isolement social est un prédicteur important de mortalité indépendamment de l’âge et qui conduit souvent à une détresse psychologique, voire à une dépression chez environ 50% des sujets âgés cancéreux. Il y a souvent un chevauchement entre les symptômes de la dépression et ceux liés aux effets secondaires du traitement (troubles du sommeil, perte de poids, fatigue, etc.).

Ainsi, avant toute proposition thérapeutique, la pratique systématique d’une évaluation gériatrique globale chez le patient cancéreux de plus de 70 ans. devrait permettre d’identifier les problèmes médicaux non-suspectés et de classer les patients en 3 catégories: sujets fragiles, vulnérables ou en pleine santé (Tab. 1).

Conclusion

L’évaluation gériatrique globale aide à mieux cibler les réserves physiologiques et l’état de santé de la population âgée, très hétérogène, avant d’établir un plan thérapeutique individualisé. En outre, elle fournit un langage commun d’évaluation au médecin de famille, à l’oncologue et au gériatre.

Le plan thérapeutique individualisé repose également sur une décision partagée où les priorités du patient sont prises en compte (p.ex. refus absolu d’envisager une institutionnalisation).

A partir d’un certain âge, la réduction de la mortalité est rarement un objectif en soi, car pour le sujet âgé, elle doit être associée à la garantie d’une bonne qualité de vie (préservation de la mobilité et du statut cognitif). Mentionnons encore que le sujet âgé semble souvent plus intéressé à savoir comment il va mourir plutôt que quand il va mourir, et il souhaiterait en discuter un peu plus avec les professionnels, notamment avec le médecin qui le prend en charge!

En mettant mieux en pratique ce type de prise en charge centrée sur les priorités du patient, on pourrait aider un grand nombre de sujets âgés cancéreux à vivre leurs derniers mois dans la logique d’une approche ouverte de leur décès plutôt qu’à subir des traitements souvent associés à des effets secondaires invalidants, nécessitant la plupart du temps une prise en charge spécifique ambulatoire et hospitalière, ce qui les isole de leur environnement habituel (médecin de famille) et entretient souvent un espoir fallacieux de prolongation de la survie, et ce jusqu’au moment du décès.

Références:

- Hurria A: Geriatric Assessment in oncology practice. J Am Geriatr Soc 2009; 57: 246–249.

- Balducci L: Aging, frailty, and chemotherapy. Cancer Control 2007; 14: 7–12.

- Extermann M, et al.: Use of comprehensive geriatric assessment in older cancer patients: recommendations from the task force on CGA of the International Society of Geriatric Oncology (SIOG). C Crit Rev Oncol Hematol 2005; 55: 241–252.

- Gaujard S, Terret C.: Principes de l’évaluation gériatrique et son applicabilité en oncologie. Rev Prat 2009; 3: 333– 338.

- Brunello A, Sandri R, Extermann M.: Multidimensional geriatric evaluation for older cancer patients as a clinical and research tool. Cancer Treat Rev 2009; 35: 487–492.

- Rodin MB, Mohile SG: A practical approach to geriatric assessment in oncology. J Clin Oncol 2007; 25: 1936–1944

- Luciani A, et al.: Detecting disabilities in older patients with cancer: comparison between comprehensive geriatric assessment and vulnerable elders survey-13. J Clin Oncol 2010; 28: 2046–2050.

- Extermann M, Hurria A: Comprehensive geriatric assessment for older patients with cancer. J Clin Oncol 2007; 25: 1824–1831.

- Terret C, et al.: Effects of comorbidity on screening and early diagnosis of cancer in elderly people. Lancet Oncol 2009; 10: 80–87.

- Fried TR, et al.: Understanding the treatment preferences of seriously ill patients. N Engl J Med 2002; 346: 1061–1066.

- Lloyd-Williams M, et al.: The end of life: a qualitative study of the perceptions of people over the age of 80 on issues surrounding death and dying. J Pain symptom Manage 2007; 34: 60–66.

- Hallberg IR: Death and dying from old people’s point of view. A literature review. Aging Clin Exp Res 2004; 16: 87–110.

- Jijun Liu J, Extermann M: Comprehensive geriatric assessment and its clinical impact in oncology. Clin Geriatr Med 2012; 28: 19–31.

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2014; 2(5): 9–11