En principe, les maux de dos non spécifiques sont une affection bénigne, mais ils sont très fréquents dans les pays industrialisés et ont donc un impact socio-économique important. Les piliers du diagnostic consistent en une anamnèse détaillée et un examen clinique complet. Pour évaluer la probabilité de chronicité de la douleur, il faut tenir compte des facteurs de risque psychosociaux, appelés “yellow flags”. Le traitement de choix pour les lombalgies chroniques non spécifiques, est un traitement multimodal et interdisciplinaire qui combine la thérapie par le mouvement et la thérapie comportementale (soutenue par des techniques de relaxation et d’éducation).

Le terme “mal de dos non spécifique” décrit une affection fondamentalement bénigne. Contrairement aux douleurs spécifiques, pour lesquelles il existe une cause diagnostiquable de la douleur (par exemple une tumeur, une infection, une fracture, une hernie discale, etc.), les douleurs non spécifiques ne permettent pas d’identifier clairement une cause spécifique. Les douleurs dorsales non spécifiques ne doivent donc pas être considérées comme un trouble local d’un ou plusieurs segments de mouvement, mais comme un syndrome complexe de douleur et d’inconfort [1].

Habituellement, les maux de dos sont autolimités. Le taux de récupération des douleurs dorsales aiguës est de 90%. Dans environ 5% des cas, l’évolution est un peu plus longue et 2 à 7% des patients développent une douleur chronique [2].

Dans le contexte du mal de dos, le terme “chronique” décrit bien plus que la simple durée des douleurs. Au contraire, dans la plupart des cas, la lombalgie chronique se développe lentement et progressivement, sans qu’il soit possible d’identifier une cause déclenchante. Au fil du temps, la chronicité conduit à un tableau clinique indépendant, caractérisé par un stress psychologique, une symptomatologie dépressive et un manque de mécanismes de traitement [3].

Épidémiologie et conséquences socio-économiques

L’épidémiologie du mal de dos a été bien étudiée dans de nombreuses études internationales et nationales. La prévalence ponctuelle est comprise entre 12 et 33%, la prévalence à un an entre 22 et 65% [4]. Outre le sexe (les femmes sont plus touchées que les hommes), le niveau d’éducation est un facteur de risque important pour l’apparition de douleurs dorsales [5].

Les douleurs dorsales entraînent des coûts considérables, elles font partie des maladies les plus coûteuses dans les pays industrialisés. Le coût total engendré par les lombalgies chroniques est estimé entre 0,7 et 1,7% du produit intérieur brut [6, 7]. Parmi les coûts générés, 15% sont des coûts directs pour le système de santé, 85% des coûts sont dus à la perte de productivité liée à l’incapacité de travail [8].

Gestionn de la lombalgie chronique non spécifique

Le traitement optimal de la lombalgie chronique non spécifique consiste en un diagnostic approfondi ainsi qu’en une thérapie multimodale. L’objectif du traitement est non seulement d’exclure les maladies spécifiques à traiter, mais aussi de favoriser la compréhension de la maladie et de prévenir les comportements pathologiques nuisibles. Dans le meilleur des cas, l’introduction rapide de mesures somatiques, psychothérapeutiques et de thérapie par le mouvement permet de maintenir ou de rétablir la capacité de travail et d’éviter ou de réduire le handicap.

Diagnostic

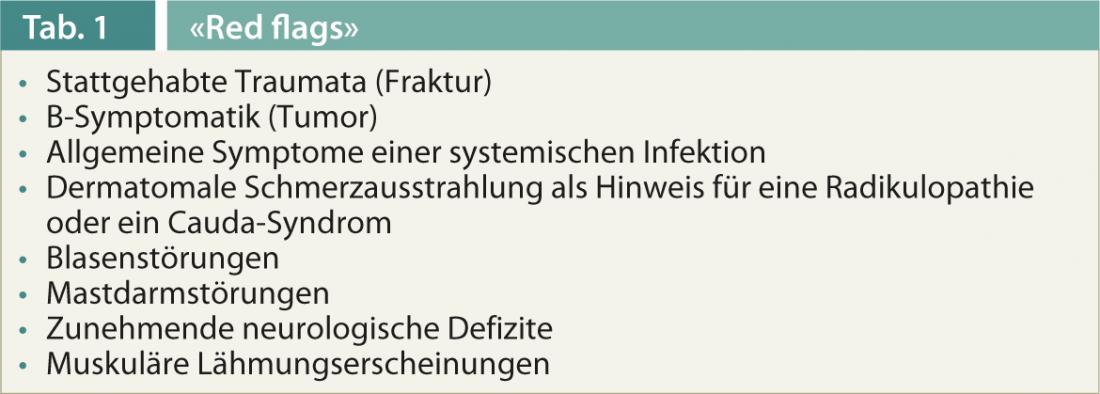

Une anamnèse détaillée et un examen clinique complet sont les piliers du diagnostic. L’anamnèse doit inclure des informations sur les caractéristiques de la douleur, telles que la localisation et l’étendue de la douleur, le début des symptômes, les facteurs déclencheurs, aggravants ou atténuants, l’évolution au cours de la journée, le degré de gêne dans l’accomplissement des activités quotidiennes, ainsi que des indications sur les facteurs de risque psychosociaux. Il s’agit de trouver des signes avant-coureurs d’une maladie spécifique pouvant être traitée, appelés “red flags”(tableau 1).

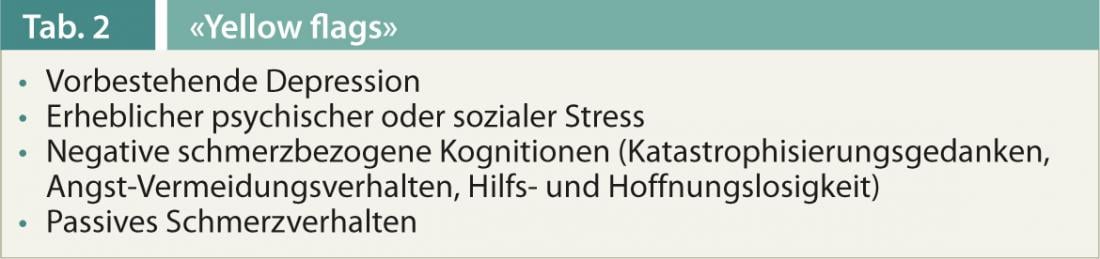

Le diagnostic permet en outre d’objectiver les troubles et les dysfonctionnements qui en découlent et qui servent de base au suivi de l’évolution. Pour ce faire, il peut être utile d’utiliser des questionnaires et/ou des documents standardisés. Le troisième objectif du diagnostic est de mettre en évidence les facteurs qui présentent un risque de chronicité de la douleur, appelés “yellow flags” (tableau 2).

Si l’anamnèse et l’examen clinique minutieux n’indiquent pas d’évolution dangereuse ou d’autres pathologies à prendre au sérieux, aucune autre mesure diagnostique n’est nécessaire dans un premier temps.

Thérapie

Le traitement de la lombalgie chronique non spécifique s’oriente d’une part vers la douleur et d’autre part vers la limitation fonctionnelle du patient. L’accent est mis sur l’activation des personnes concernées. Il faut notamment veiller à la présence de facteurs de risque de chronicité de la lombalgie aiguë (“yellow flags”). Il convient de commencer le plus tôt possible un traitement multimodal et interdisciplinaire, car les concepts de traitement monomodal ne sont indiqués que pour les douleurs aiguës et subaiguës [9, 10].

Sur le plan somatique, les meilleures preuves concernent la thérapie par l’exercice, quelle que soit sa forme. Aucun type d’exercice spécifique n’a été jugé bénéfique par rapport à un autre (aérobic, musculation, étirements, etc.). Pour cette raison, le type d’exercice doit être déterminé en fonction des préférences du patient [11, 12]. En soutien à la thérapie par le mouvement, la manipulation/mobilisation peut être bénéfique dans certains cas [13]. Les procédures non médicamenteuses telles que la prescription de repos au lit, le massage, la thérapie interférentielle, la thérapie au laser, la thérapie magnétique ou l’ergothérapie ne peuvent pas être recommandées. En particulier, aucune procédure invasive, qu’elle soit percutanée ou chirurgicale, n’a jusqu’à présent montré d’amélioration dans le cas du mal de dos non spécifique.

Pour soutenir le traitement, il peut être utile de recourir à d’autres méthodes non médicamenteuses comme l’acupuncture et la thérapie TENS.

L’indication d’un traitement médicamenteux pour les lombalgies chroniques non spécifiques consiste en une utilisation temporaire pendant la phase où des mesures thérapeutiques actives sont mises en œuvre. Les analgésiques (non opioïdes, opioïdes et myorelaxants) doivent être pris selon un horaire fixe et la nécessité du traitement doit être évaluée après quelques jours seulement. Les opioïdes ne doivent être envisagés qu’en l’absence de réponse des patients aux non-opioïdes. En ce qui concerne les myorelaxants (en particulier les benzodiazépines), il convient de tenir compte en particulier du potentiel de dépendance considérable, de même que la prise chronique d’une benzodiazépine peut compliquer considérablement la thérapie multimodale active.

De même, les antidépresseurs (en particulier les antidépresseurs tricycliques) sont utilisés dans le traitement de la douleur. Cependant, il a été démontré que les produits de cette classe de substances ne sont pas plus efficaces que le placebo en termes de soulagement de la douleur, d’amélioration du handicap fonctionnel et de la dépression [14].

Sur le plan psychosocial, il est clairement établi que la thérapie cognitivo-comportementale, en particulier lorsqu’elle est associée à des méthodes de relaxation, permet de réduire l’intensité de la douleur [10, 15]. Il n’y a pas de différence d’efficacité entre les différents types de thérapies comportementales (basées par exemple sur le modèle cognitivo-comportemental, le modèle de réponse ou le modèle opérant).

Dr. med. Tim Reck

Littérature :

- Raspe H, Kohlmann T : Le mal de dos – une épidémie de notre temps ? Deutsches Ärzteblatt 1993 ; 90 : 2165-2172.

- Andersson GB : L’épidémiologie des troubles spinaux. In : Frymoyer JW, editor. The adult spine : Principles and Practice. Philadelphie : Lippincott-Raven 1997 ; 93-141.

- Waddell G : Analyse biopsychosociale de la douleur lombaire. Baillieres Clin Rheumatol 1992 ; 6(3) : 523-557.

- Walker BF : The prevalence of low back pain : a systematic review of the literature from 1966 to 1998. J Spinal Disord 2000 ; 13 : 205-217.

- Deyo RA, Mirza SK, Martin BI : Back pain prevalence and visit rates : estimates from U.S. national surveys, 2002. Spine 2006 ; 31(23) : 2724-2727.

- Ekman M, Johnell O, Lidgren L : The economic cost of low back pain in Sweden in 2001. Acta Orthop 2005 ; 76(2) : 275-284.

- Van Tulder MW, Koes BW, Bouter LM : A cost-of-illness study of back pain in The Netherlands. Douleur 1995 ; 62 : 233-240.

- Institut Robert Koch (RKI) : La santé en Allemagne. Berlin : RKI ; 2006. Disponible à partir de : www.gbe-bund.de/gbe10/trecherche.prc_them_rech?tk=200&tk2=240& p_uid= gast&p_aid=58690113&p_sprache=D&cnt_ut=1&ut=240.

- Airaksinen O, et al. : Lignes directrices européennes pour la prise en charge de la lombalgie chronique non spécifique. Direction générale de la recherche de la Commission européenne ; 2004.

- Chou R, Huffman LH : Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain : a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2007 ; 147(7) : 492-504.

- Hayden JA, et al : Exercise therapy for treatment of non specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2005 ; (3) : CD000335.

- Wai EK, et al : Evidence-informed management of chronic low back pain with physical activity, smoking stop, and weight loss. Spine J 2008 ; 8(1) : 195-202.

- UK BEAM Trial Team : United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial : effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004 ; 329(7479) : 1377.

- Urquhart DM, et al : Antidépresseurs pour les douleurs lombaires non spécifiques. Cochrane Database Syst Rev 2008 ; (1) : CD001703.

- Ostelo RW, et al : Behavioural treatment for chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2005 ; (1) : CD002014.

- Jensen IB, et al : A 3-year follow-up of a multidisciplinary rehabilitation programme for back and neck pain. Douleur 2005 ; 115(3) : 273-283.0.