Pour les maladies infectieuses, l’éradication consiste à atteindre une incidence nulle. Le présent article se penche sur la question de savoir si l’éradication par la vaccination relève de l’utopie ou de l’eutopie et sur les facteurs pratiques à prendre en compte dans la pratique quotidienne des médecins généralistes pour atteindre cet objectif.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a des objectifs ambitieux. Différentes maladies infectieuses doivent être éradiquées dans le monde entier. L’éradication signifie une incidence mondiale de zéro. En cas de succès, les mesures de prévention et de contrôle sont suspendues. L’élimination est la première étape importante vers l’éradication. Dans ce cas, une incidence nulle est atteinte au niveau régional. La prévention et le contrôle restent très importants dans ce domaine, car il faut éviter la réapparition des maladies. Pour la plupart des maladies infectieuses, nous en sommes au stade du contrôle. Des mesures spécifiques permettent de réduire l’incidence, la prévalence, la morbidité et la mortalité.

Pour une éradication réussie, plusieurs conditions doivent être remplies :

- Il est important que l’agent infectieux soit très infectieux et que l’homme soit le seul réservoir de l’agent pathogène.

- Une immunité inductible et la possibilité d’établir un diagnostic sûr sont essentielles.

- Une intervention efficace doit être disponible, par exemple sous la forme d’un vaccin efficace.

- Il est utile qu’une élimination ait déjà été réalisée.

- Seules les maladies qui jouent un rôle important dans la politique de santé mondiale sont appropriées.

L’éradication de la variole – une histoire à succès

Malgré des années d’efforts et d’énormes ressources financières et humaines dans différents programmes officiels d’éradication de l’OMS (par exemple le paludisme depuis 1955, la poliomyélite depuis 1988), seule la variole a été éradiquée jusqu’à présent – une histoire de succès en médecine.

Les premières traces de variole apparaissent très tôt dans l’histoire. Des lésions cutanées typiques ont été observées, entre autres, sur la momie du roi égyptien Ramsès (1156 av. J.-C.). Il s’agissait d’une maladie dangereuse avec un taux de létalité de 20 à 60%, voire jusqu’à 95% chez les jeunes enfants. En raison de l’observation que les survivants de la maladie ne tombaient pas malades une seconde fois et pouvaient à leur tour soigner les malades, la technique dite de l’inoculation ou de la variolisation a été utilisée dès le 18e siècle. Il s’agissait de prélever du matériel sur une pustule de variole fraîche et de l’introduire directement par voie sous-cutanée chez une personne en bonne santé à l’aide d’une lancette. Seuls 2 à 3 % des personnes variolisées ont contracté une variole létale. Les autres sont restés en bonne santé ou ont présenté des évolutions nettement moins graves.

Malgré les critiques, la pratique de la variolisation s’est rapidement imposée et a été régulièrement utilisée dans toutes les couches de la société, par exemple dans les cercles aristocratiques européens. Le scientifique anglais Edward Jenner (1749-1823), lui-même variolisé sans complications à l’âge de huit ans, a finalement fait une observation intéressante : les vaches qui avaient subi le cowpox, une maladie bénigne, ne développaient plus la variole par la suite. Lors d’une première expérience en 1796, il a prélevé du matériel sur une lésion cutanée de cowpox sur la main d’une vachère et l’a inoculé à un garçon de huit ans. Malgré des contacts directs répétés avec des patients atteints de variole, le garçon est resté en bonne santé. Dérivé de “vacca”, qui signifie vache en latin, le terme de “vaccination” est ainsi apparu. Cette nouvelle méthode s’est rapidement répandue et a été utilisée avec succès dans le monde entier.

La mise en œuvre efficace de mesures d’hygiène a permis de faire reculer davantage la maladie grâce à une meilleure compréhension. En 1967, l’OMS a lancé une campagne mondiale visant à éradiquer la variole. Dix ans plus tard, cet objectif était déjà atteint. Ainsi, le 8 mai 1980, le monde a été officiellement déclaré exempt de variole et tous les programmes de vaccination ont été stoppés.

Lutter contre la polio

En revanche, la lutte contre la polio et surtout contre la rougeole n’est pas une réussite. La polio a été éliminée en Amérique au début des années 1980. Dans une résolution de 1988, l’OMS avait alors prévu l’éradication pour l’an 2000. La plupart des pays sont parvenus à interrompre la transmission du virus et à l’éliminer au niveau régional en l’espace de deux à trois ans grâce à des campagnes de vaccination à grande échelle et à des mesures d’hygiène. Dès 2000, une réduction de 99% de l’incidence de la polio a été enregistrée. Un grand pas vers l’éradication était ainsi franchi. Cependant, la polio reste endémique dans quatre pays du monde, à savoir l’Inde, le Nigeria, le Pakistan et l’Afghanistan.

Le poliovirus appartient à la famille des entérovirus et se transmet par voie féco-orale. Seul 1% des infections par la polio évolue vers une polio paralytique, les autres présentant une clinique bénigne et non spécifique. Il est donc difficile d’établir un diagnostic fiable. L'”exportation” de poliovirus dans des régions exemptes de poliomyélite provoque régulièrement des épidémies régionales avec apparition de poliomyélite paralytique chez des personnes non immunisées.

Les principales difficultés de l’éradication définitive de la polio sont d’ordre social et géopolitique. Dans une grande partie du Nigeria, par exemple, la rumeur selon laquelle le vaccin contre la polio entraîne l’infertilité chez les filles est persistante depuis des années. En conséquence, les programmes de vaccination ont été complètement arrêtés dans certains États. Les professionnels de la santé sont régulièrement attaqués et terrorisés pendant les efforts de vaccination. En Afghanistan, de nombreuses régions étaient tout simplement inaccessibles aux programmes de vaccination en raison de l’instabilité politique et des conflits actifs. En outre, la vaccination orale contre la polio s’est révélée inefficace, notamment en Inde. Cela est probablement dû en partie à une prévalence élevée de maladies diarrhéiques, dont les entérovirus non polio. Malgré les obstacles, les efforts se poursuivent pour parvenir à l’éradication de la polio le plus rapidement possible.

Le problème de la rougeole – en Suisse aussi

Le plus gros problème est la rougeole. Dans le monde, malgré une vaccination très efficace, la maladie reste l’une des cinq principales causes de décès chez les jeunes enfants. L’infection est globalement mortelle dans un cas sur mille, y compris dans les pays privilégiés “non en développement”. Des séquelles neurologiques subsistent avec la même fréquence. En Amérique du Nord et du Sud, la rougeole est éliminée depuis 2003. Malheureusement, il y a aussi des épidémies régionales. La raison en est que les cas importés proviennent de régions où la transmission du virus est persistante, comme la Suisse par exemple !

Pour stopper durablement la transmission de la rougeole, une couverture vaccinale de 95% est nécessaire. En Suisse, ce taux est actuellement de 82% en moyenne. Il existe de grandes différences régionales. Les taux de couverture vaccinale peuvent être partiellement comparés à ceux de pays comme l’Indonésie, le Pakistan et la Birmanie. L’une des principales raisons est que la rougeole n’est pas perçue comme une maladie dangereuse et que l’on renonce donc délibérément à se faire vacciner. Des contrevérités peu sérieuses circulent également de manière persistante. Par exemple, l’accusation selon laquelle la rougeole provoque l’autisme a été réfutée à plusieurs reprises par des études scientifiques, mais elle continue néanmoins à être colportée.

Afin de soutenir l’objectif de l’OMS d’éliminer la rougeole en Europe d’ici 2015 et de protéger efficacement la population suisse contre cette maladie dangereuse, l’Office fédéral de la santé publique a lancé en 2011 une stratégie nationale d’élimination de la rougeole. L’un des principaux axes de la stratégie est la revaccination de toutes les personnes non immunisées nées en 1964 et après. Chaque consultation médicale d’une personne de ce groupe d’âge devrait être l’occasion de vérifier son carnet de vaccination et de rattraper les vaccins manquants. Afin d’améliorer l’acceptation de la vaccination contre la rougeole, la vaccination avec un maximum de deux doses de vaccin ROR sera exonérée de la franchise (consultation, vaccin et injection) jusqu’à fin 2015.

Recommandations de vaccination contre la coqueluche

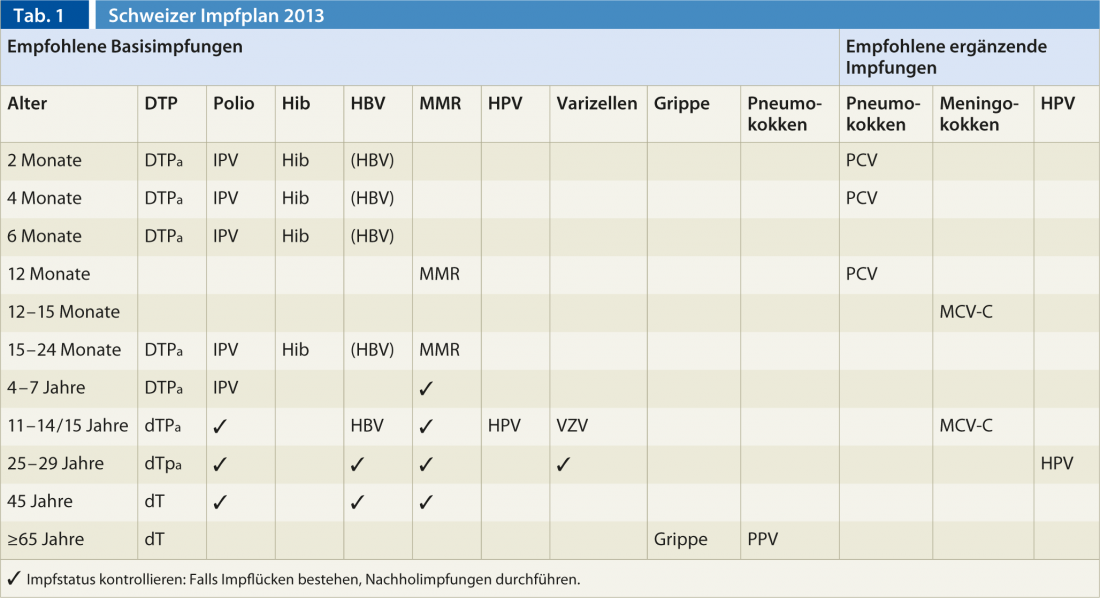

L’actuel plan de vaccination suisse 2013 (tableau 1) met l’accent sur une autre maladie importante, la coqueluche. En Suisse, l’incidence a nettement augmenté ces dernières années. En 2012, environ 7400 cas se sont produits, soit presque le double de l’année précédente. Les nourrissons de moins de six mois sont les plus gravement atteints. Dans ce groupe d’âge, l’infection par la coqueluche est mortelle dans un cas sur 100. Les recommandations de vaccination contre la coqueluche ont donc été modifiées en conséquence. Concrètement, une vaccination supplémentaire est recommandée à l’adolescence et au début de l’âge adulte. Les adolescents et les adultes âgés de 25 à 29 ans doivent être vaccinés contre la coqueluche dans le cadre du vaccin dT-booster. La vaccination contre la coqueluche est recommandée à toute personne en contact avec de jeunes nourrissons, à titre privé ou professionnel, quel que soit son âge. En outre, les femmes enceintes en 2. ou 3ème trimestre reçoivent un vaccin contre la coqueluche. Pour les nourrissons qui fréquentent une structure d’accueil (ex. crèche, assistante maternelle) avant l’âge de cinq mois, un schéma de vaccination accéléré est appliqué avec une dose de vaccin à deux, trois et quatre mois. Cela permet de mettre en place le plus rapidement possible une bonne protection contre la coqueluche.

Conclusion pour la pratique

- L’éradication par la vaccination n’est pas une utopie, comme le montre l’exemple de la variole.

- Les obstacles aux programmes d’éradication sont multiples, complexes et généralement déconnectés des faits médicaux.

- L’élimination est la première étape importante vers l’éradication.

- L’élimination peut aussi devenir une eutopie en Suisse : informez, vaccinez (le vaccin ROR est exempté de franchise jusqu’à fin 2015) !

- Extension de la recommandation de vaccination contre la coqueluche avec rappel à l’adolescence et à l’âge adulte pour protéger les nourrissons : en cas de vaccination dT, pensez-y, informez-vous, vaccinez !

Dr. med. Anita Niederer-Loher

Littérature :

- www.infovac.ch

- www.bag.admin.ch

- Hopkins DR : Disease Eradication, N Engl J Med 2013 ; 368 : 54-63 [PMID : 23281976].

- Riedel S : Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination, Proceedings (Bayl Univ Med Cent) 2005 ; 18(1) : 21-25 [PMID : 16200144].

- Aylward B, Tangermann R : The global polio eradication initiative : lessons learned and prospects for success, Vaccine 2011 ; Dec 30 ; 29 Suppl 4 : D80-5 [PMID : 22486981].

- Moss WJ, Griffin DE : Measles. Lancet 2012 ; Jan 14 ; 379(9811) : 153-164 [PMID : 21855993].