Les infections des voies respiratoires supérieures sont un motif de consultation fréquent en médecine générale. Bien que la recommandation de ne pas prescrire d’antibiotiques pour les infections des voies respiratoires supérieures non compliquées ait fait son entrée dans le top 5 de Smarter Medicine pour la médecine interne générale ambulatoire, celles-ci restent l’une des raisons les plus fréquentes de prescription d’antibiotiques. Cela pourrait être dû, entre autres, à l’absence d’une définition rigoureuse des cas où une infection des voies respiratoires supérieures est “non compliquée” et des cas où une maladie “compliquée” est suspectée et doit être traitée par des antibiotiques.

Les infections des voies respiratoires supérieures sont un motif de consultation fréquent en médecine générale. Bien que la recommandation de ne pas prescrire d’antibiotiques pour les infections des voies respiratoires supérieures non compliquées ait fait son entrée dans le top 5 de Smarter Medicine pour la médecine interne générale ambulatoire, celles-ci restent l’une des raisons les plus fréquentes de prescription d’antibiotiques. Cela pourrait notamment être dû au fait qu’il n’existe pas de définition stricte permettant de déterminer quand une infection des voies respiratoires supérieures est “non compliquée” et quand une maladie “compliquée” est suspectée et doit être traitée par des antibiotiques – contrairement, par exemple, aux infections urinaires.

Le mal de gorge aigu est le symptôme principal le plus fréquent de l’amygdalopharyngite aiguë. Les symptômes associés peuvent être de la fièvre, des courbatures, des maux de tête, un rhume, de la toux, des difficultés à avaler, des douleurs abdominales ainsi que des nausées et des vomissements.

Il s’agit généralement d’une infection auto-limitée causée par divers agents viraux, dont nous ne mentionnerons ici que le virus d’Ebstein-Barr (EBV) en particulier. Parmi les agents bactériens les plus fréquents, on trouve les streptocoques β-hémolytiques des groupes A (Strep A), C et G, mais aussi les fusobactéries et les mycoplasmes. Si les premières sont le plus souvent détectées, car des tests rapides sont disponibles, le rôle des fusobactéries est probablement sous-estimé, car elles nécessitent des milieux de culture spécifiques qui ne sont que rarement demandés. Dans une étude américaine, les fusobactéries étaient même l’agent pathogène le plus fréquent [1]. Il n’est pas rare que plusieurs germes soient détectés, sans que l’on sache toujours lequel est à l’origine des troubles et lequel ne fait que coloniser la flore buccale.

Les agents pathogènes sexuellement transmissibles tels que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les chlamydias et les gonocoques sont également toujours en cause. Chez les jeunes enfants, le diagnostic différentiel s’étend à des agents pathogènes et des tableaux cliniques spécifiques (par ex. l’épiglottite, causée par l’agent pathogène H. influen-zae), qui ne seront pas abordés en détail dans cet article.

En cas d’évolution prolongée, des causes non infectieuses doivent également être envisagées : Reflux gastro-œsophagien, irritation physique ou chimique (par exemple par la consommation de tabac, le ronflement ou les médicaments toxiques, en particulier les inhibiteurs de l’ECA et les médicaments de chimiothérapie) et les maladies inflammatoires (par exemple la maladie de Kawasaki et autres vascularites), les maladies endocriniennes (par exemple la thyroïdite aiguë), ainsi que les néoplasies de la cavité bucco-pharyngée.

Complications

Les complications de l’amygdalopharyngite aiguë sont heureusement très rares. On peut distinguer les complications immunologiques et les complications suppuratives :

Les complications immunologiques comprennent la fièvre rhumatismale aiguë, la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, la scarlatine et le syndrome du choc toxique streptococcique. Les complications immunologiques sont causées par certaines souches de Strep A et touchent principalement les enfants. La fièvre rhumatismale aiguë est très rare, avec une incidence annuelle de <2/100 000 dans les pays industrialisés développés. La scarlatine et la glomérulonéphrite post-infectieuse, bien que plus fréquentes, sont généralement autolimitées.

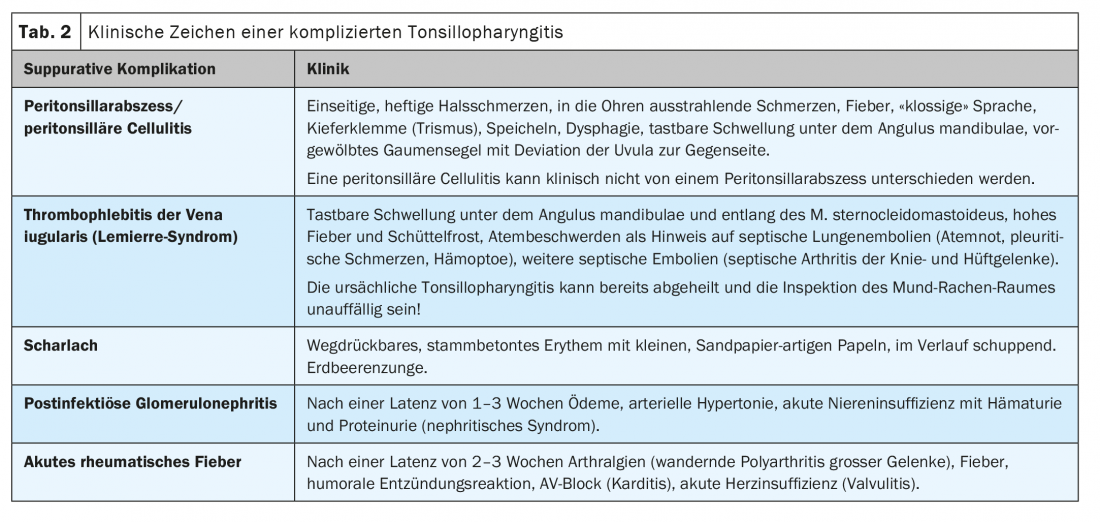

Les complications suppuratives comprennent d’une part les maladies invasives locales, de la cellulite péritonéale (cellulite péritonéale) à l’abcès péritonéal, en passant par la thrombophlébite de la veine iugulaire (syndrome de Lemierre) et la fasciite nécrosante, et d’autre part l’otite moyenne et la sinusite. Ces dernières, bien que plus fréquentes, constituent des entités cliniques distinctes que nous ne souhaitons pas aborder ici. L’abcès péritonéal survient principalement chez les jeunes adultes, avec une incidence annuelle pouvant atteindre 160/100 000, et concerne 0,2 à 0,5% des patients atteints d’amygdalopharyngite aiguë [2]. En ce qui concerne les complications suppuratives, on observe un spectre d’agents pathogènes similaire à celui de l’amygdalopharyngite non compliquée, les fusobactéries prenant là aussi le pas sur les streptocoques [3]. Les agents viraux, notamment l’EBV, peuvent également provoquer des complications suppuratives.

Diagnostic

Clinique

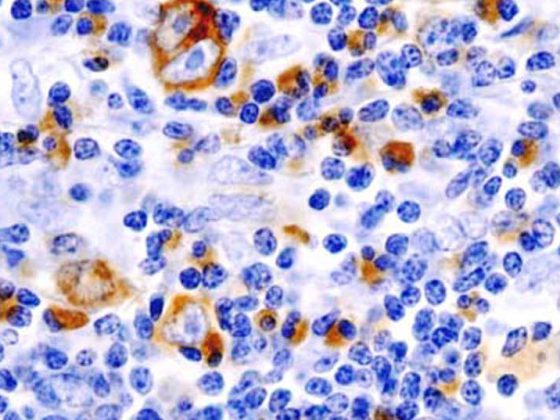

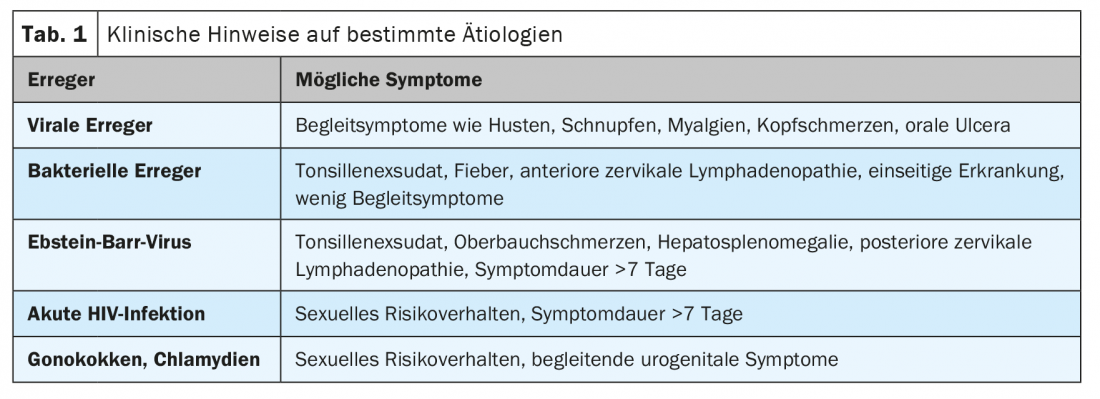

Le diagnostic de l’amygdalopharyngite aiguë est clinique. Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer l’étiologie sur la seule base de l’anamnèse et de la clinique, il semble important de recueillir les indices correspondants et de les inclure dans les considérations de diagnostic différentiel (tableau 1).

L’anamnèse doit porter sur les symptômes associés, les symptômes de complications potentiellement déjà manifestes et potentiellement mortelles, ainsi que sur les facteurs de risque, en particulier l’abus de nicotine et les comportements sexuels à risque. (tableau 2). L’examen physique doit comprendre au moins un état local (inspection de la bouche et du pharynx, palpation des parties molles du cou) afin d’identifier les complications manifestes. (tableau 2). Selon la situation et l’anamnèse, des examens plus poussés et ciblés sont également indiqués : auscultation pulmonaire et cardiaque, palpation de l’abdomen, état complet des ganglions lymphatiques et otoscopie. L’enregistrement structuré des paramètres vitaux, en particulier de la pression artérielle, est de toute façon utile à chaque consultation dans une optique de prévention cardiovasculaire.

Microbiologie, diagnostic de laboratoire et d’imagerie médicale

La valeur des tests rapides de l’antigène Strep A dans le frottis de gorge est de plus en plus souvent remise en question de manière critique dans le sens de l’épidémiologie exposée, n’est plus explicitement recommandée qu’en pédiatrie [4]. D’autres agents pathogènes peuvent être détectés en culture, notamment les streptocoques β-hémolytiques du groupe C et G. Il convient de noter que la détection des fusobactéries nécessite un milieu de culture sélectif, qui n’est pas utilisé de manière standard et doit être explicitement demandé. Étant donné que le traitement est basé sur la clinique plutôt que sur la détection de l’agent pathogène, le prélèvement pharyngé (qu’il s’agisse de l’antigène rapide ou de la culture) n’a aucune conséquence et ne devrait pas, à notre avis, être effectué de manière standard. Le frottis est également discutable chez les enfants, d’autant plus que même l’Association des médecins cantonaux ne recommande plus dans ses dernières recommandations de mesures de prévention spécifiques telles que l’exclusion de l’école [5].

En cas de suspicion de maladies sexuellement transmissibles, des tests PCR appropriés (chlamydia, gonocoque) ou des tests de recherche sérologique (VIH) sont disponibles. En cas de suspicion de mononucléose infectieuse, le diagnostic peut être confirmé à la fois par un test rapide d’antigène et par une sérologie, les deux tests présentant une faible sensibilité au cours de la première semaine de la maladie.

Les analyses chimiques de laboratoire, en particulier la numération sanguine et la CRP, n’augmentent pas de manière significative la précision du diagnostic et ne doivent pas être déterminées de manière systématique [6]. Pour distinguer une cellulite péritonéale d’un abcès péritonéal ou d’autres infections invasives, un scanner des parties molles du cou peut être utile, mais il n’est pas non plus indiqué en routine.

Thérapie

Traitement symptomatique

Le traitement symptomatique met l’accent sur l’analgésie, en utilisant principalement le paracétamol et les antirhumatismaux non stéroïdiens. Le métamizole n’a pas été testé dans cette indication et ne doit pas être utilisé en première intention. Des anesthésiques locaux sous forme de sprays à usage local peuvent être utilisés à titre de soutien.

Une revue systématique avec méta-analyse de plusieurs études randomisées a montré que les corticostéroïdes réduisaient certes le délai de disparition des symptômes de 2 à 7 heures par rapport au placebo, mais qu’ils ne permettaient pas de réduire le risque de complications. Cependant, aucune différence n’a été mise en évidence en ce qui concerne la disparition des symptômes à 24 et 48 heures. De même, aucune réduction du nombre de jours d’absence au travail ou de prescriptions d’antibiotiques n’a été mise en évidence. Dans la plupart des études, la dexaméthasone per os a été utilisée à une dose de 10 mg (0,6 mg/kg chez les enfants). L’opportunité d’utiliser des corticostéroïdes dans un cas particulier doit être discutée avec le patient, selon le principe de la prise de décision participative [7].

Antibiotiques

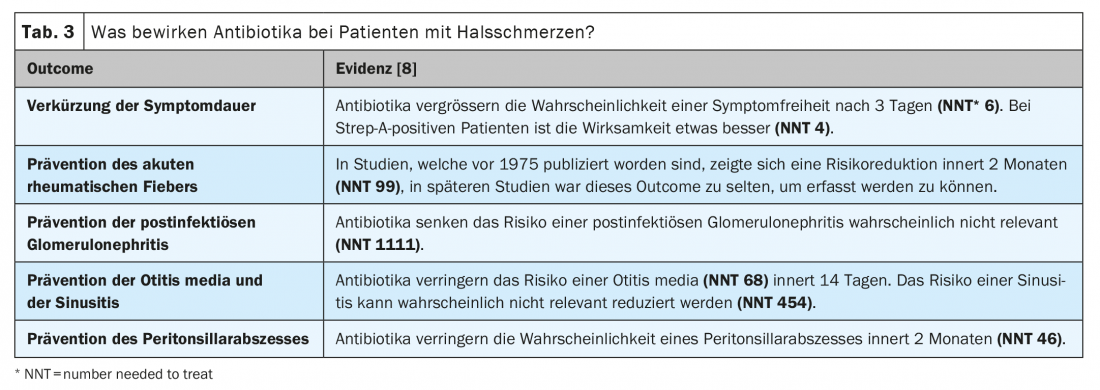

L’utilisation d’antibiotiques a également été examinée à plusieurs reprises dans des revues systématiques de la Cochrane Library [8]. Une compilation des résultats est présentée dans le tableau 3 . Il convient de noter que le travail comprend de nombreuses études datant des années 1950. On ne sait pas dans quelle mesure les conclusions de ces études sont encore valables dans le contexte épidémiologique actuel. Une analyse de sous-groupe des études récentes a été réalisée uniquement pour l’outcome “fièvre rhumatismale”.

C’est pour la réduction de la durée des symptômes que l’efficacité est la mieux démontrée. Cependant, comme il existe des traitements symptomatiques pour réduire les symptômes, nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une indication adéquate. Les antibiotiques peuvent certes prévenir certaines complications, mais en raison de la rareté de ces complications, de nombreux patients (46 pour l’exemple de l’abcès péritonéal) doivent être traités inutilement pour éviter une seule complication. A titre de comparaison, dans le cas d’une infection urinaire non compliquée chez la femme, il faut traiter environ 25 patientes pour éviter une pyélonéphrite.

Diverses directives européennes ne considèrent plus la prévention des complications suppuratives et immunologiques comme une indication adéquate pour un traitement antibiotique. En Suisse aussi, une revue de la littérature a été récemment publiée sur ce sujet, recommandant de n’utiliser des antibiotiques qu’en cas de complications manifestes ou imminentes (amygdalite sévère unilatérale, évolution inhabituelle, mauvais état général, immunosuppression, âge élevé et comorbidités significatives) ou de facteurs de risque de complications immunologiques importantes (scarlatine, état après un rhumatisme articulaire aigu, immigration en provenance de pays en développement) [9].

Toutefois, étant donné que dans la pratique clinique, nous devons tenir compte non seulement des facteurs médicaux et scientifiques, mais aussi des attentes et des préférences de nos patients, l’utilisation des antibiotiques devrait être discutée avec le patient selon le principe de la prise de décision participative, l’autonomie du patient devant bien entendu être mise en balance avec le problème croissant de la résistance aux antibiotiques.

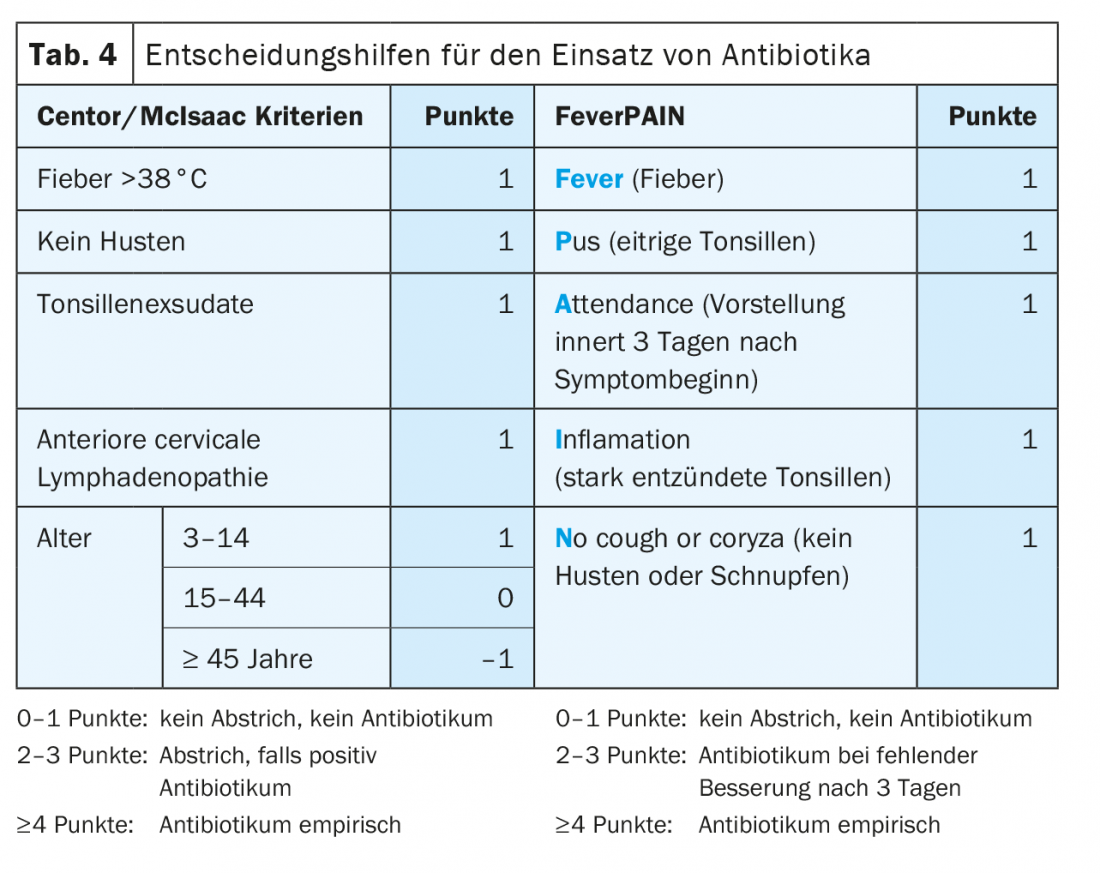

Les critères de Centor, qui évaluent la probabilité d’une infection à Strep A, servent d’aide à la décision depuis maintenant 40 ans. Selon McIsaac, ces critères peuvent être complétés par un critère d’âge (tableau 4). Selon les guidelines, un test rapide Strep-A doit être effectué à partir d’un score de 2-3 ou traité empiriquement à partir d’un score de 3-4. Il convient toutefois de noter que les critères de Centor, bien que significativement corrélés au risque de complication suppurative, entraînent de nombreux faux positifs en raison de leur spécificité modérée (environ 68%). Le score FeverPAIN (tableau 4) , un peu plus récent et moins connu, ne fait pas mieux [6].

Si des antibiotiques sont utilisés, la pénicilline ou l’amoxicilline doivent être prescrites en premier lieu. Une durée de traitement de 5 jours n’est pas inférieure à la durée de traitement courante de 10 jours. En cas d’allergie à la pénicilline, il est possible d’opter pour une céphalosporine orale, un macrolide ou la clindamycine. Les antibiotiques à large spectre tels que la co-amoxicilline doivent être évités en cas de maladie non compliquée. Afin d’éviter une durée de traitement différenciée en fonction de l’âge et de l’agent, la Société Suisse d’Infectiologie recommande généralement, par souci de simplicité, un traitement antibiotique de 6 jours [10].

Conclusion

L’amygdalopharyngite est une affection fréquente et généralement auto-limitée. Les stratégies de traitement courantes datent du 20e siècle et se concentrent sur l’éradication des streptocoques du groupe A, qui peuvent entraîner de graves complications immunologiques. Celles-ci sont toutefois rares et les antibiotiques ne devraient plus être utilisés qu’en cas de complications manifestes ou imminentes.

Messages Take-Home

- L’amygdalopharyngite aiguë est une maladie fréquente et généralement autolimitée.

- Le traitement dépend de la clinique. La détection de l’agent pathogène à l’aide d’un test de détection rapide de l’antigène Strep-A ou d’une culture n’est pas nécessaire si la maladie n’est pas compliquée.

- En présence de facteurs de risque correspondants, il convient de procéder à un dépistage des maladies sexuellement transmissibles (PCR des chlamydias et des gonocoques, test de dépistage du VIH).

- Les critères Centor/McIsaac ne sont pas spécifiques et entraînent de nombreuses prescriptions inutiles d’antibiotiques.

- Les antibiotiques ne devraient plus être utilisés qu’en cas de complications imminentes ou manifestes (amygdalite sévère unilatérale, évolution inhabituelle, mauvais état général, immunosuppression, âge élevé et comorbidités significatives) ou de facteurs de risque de complications immunologiques pertinentes (scarlatine, état après un rhumatisme articulaire aigu, immigration en provenance de pays en développement).

Littérature :

- Centor RM, Atkinson TP, Ratliff AE, et al : The Clinical Presentation of Fusobacterium – Positive and Streptococcal-Positive Pharyngitis in a University Health Clinic. Ann Intern Med 2015 ; 162 : 241 ; doi : 10.7326/M14-1305.

- Little P, Stuart B, Richard Hobbs FD, et al : Predictors of suppurative complications for acute sore throat in primary care : Prospective clinical cohort study. BMJ 2013 ; 347 : 1-14 ; doi : 10.1136/bmj.f6867.

- Klug TE : Abcès péritonéal : aspects cliniques de la microbiologie, facteurs de risque, et l’association avec l’abcès parapharyngé. Dan Med J 2017 ; 64.

- Groupe des maladies infectieuses pédiatriques de Suisse. Recommandations du groupe d’infectiologie pédiatrique suisse pour le diagnostic et le traitement de l’otite moyenne aiguë, de la sinusite, de la pneumonie et de l’amygdalite chez l’enfant 2010 ; www.pigs.ch/pigs/05-documents/doc/reco2010-d.pdf (dernier accès : 5 août 2021).

- Association des médecins cantonaux de Suisse. Recommandations pour l’exclusion (pré)scolaire en cas de maladies transmissibles et de parasitoses 2020 ; www.vks-amcs.ch/fileadmin/docs/public/vks/Schulausschluss__def_20200505_d.pdf (dernier accès : 27 juillet 2021).

- Helfenberger L, Fischer R, Giezendanner S, Zeller A : Facteurs de risque d’abcès péritonéal dans l’amygdalite streptococcique A-négative : étude de cas. Swiss Med Wkly 2021 ; 151 : w20404 ; doi : 10.4414/smw.2021.20404.

- Sadeghirad B, Siemieniuk RAC, Brignardello-Petersen R, et al : Corticosteroids for treatment of sore throat : systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ 2017 ; 358 : j3887 ; doi : 10.1136/bmj.j3887.

- Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB : Antibiotiques pour la gorge sèche. Cochrane Database Syst Rev 2013 : CD000023 ; doi : 10.1002/14651858.CD000023.pub4.

- Hofmann Y, Berger H, Wingeier B, et al : Traitement de l’angine streptococcique. Swiss Med Forum 2019 ; 19 : 481-488.

- Huttner B, Albrich W, Berger C, Boillat Blanco N : Pharyngite. SSI Guidel 2020 ; https://ssi.guidelines.ch/guideline/2408/9530 (dernier accès : 5 août 2021).

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2021 ; 16(11) : 16-19