L’éventail des immunothérapies contre la sclérose en plaques s’élargit constamment. En effet, les possibilités actuelles de traitement continu permettent de retarder la progression de la maladie chez de nombreux patients, mais pas chez tous. Toutefois, en Suisse, une attention particulière devrait être accordée à l’autorisation de mise sur le marché et à d’autres limitations qui peuvent être différentes de celles de l’espace EMA.

En Suisse, environ 15 000 personnes souffrent de sclérose en plaques (SEP), dont la prévalence est en augmentation [1]. Cette maladie neurodégénérative chronique, encore incurable, s’accompagne d’une évolution imprévisible. Cependant, les options thérapeutiques se sont élargies. Ces dernières années, l’immunothérapie n’a cessé de gagner en importance. Plus d’une douzaine de substances sont désormais disponibles pour le traitement modificateur de la maladie, avec des mécanismes d’action, des modes d’administration, des groupes cibles et des profils bénéfice/risque différents pour les formes rémittentes de la SEP. Leur autorisation de mise sur le marché en Suisse peut toutefois différer sensiblement de celle des pays voisins. Les limitations imposées par la liste des spécialités ont également un impact sur l’utilisation. De plus, un traitement modificateur de l’évolution est désormais autorisé pour les patients atteints de SEP primaire progressive. L’objectif d’une thérapie individualisée se rapproche de plus en plus. Il est de plus en plus facile de prendre en compte des aspects tels que les conditions de vie actuelles ou les objectifs futurs comme la grossesse ou la situation professionnelle pour choisir le traitement approprié [2].

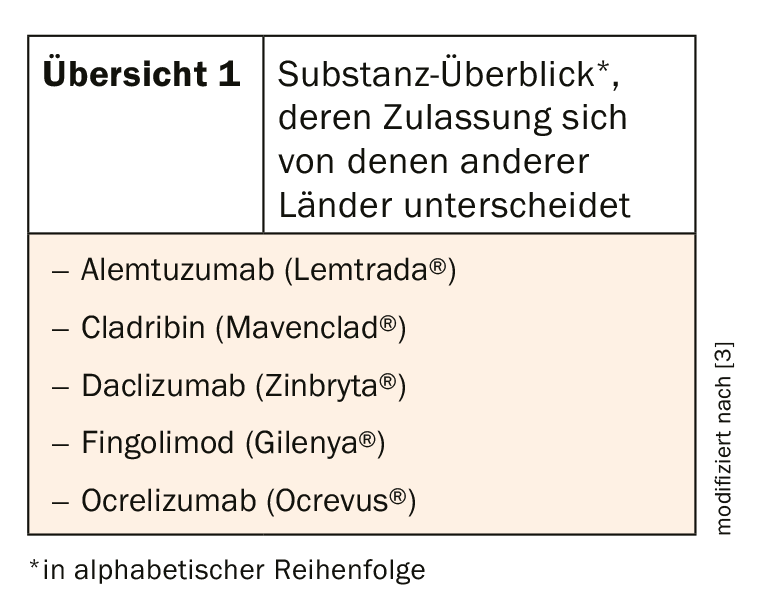

Cependant, des conditions réglementaires particulières en Suisse peuvent conduire à des différences dans l’utilisation clinique quotidienne des immunothérapies qui ne sont pas reflétées dans les directives européennes ou nationales d’autres pays (aperçu 1) [3]. Des évaluations différentes des bénéfices et des risques, mais aussi des aspects procéduraux, peuvent conduire à ces autorisations parfois divergentes. La raison pourrait également être l’échelonnement des dépôts auprès des autorités de réglementation, qui ont alors accès à des données divergentes. Cela inclut non seulement les résultats scientifiques, mais aussi d’autres aspects tels que la qualité des données et la qualité des produits.

Les effets secondaires possibles en ligne de mire

Les nouvelles substances sont très efficaces, mais peuvent, dans de rares cas, entraîner des effets secondaires potentiellement graves. Une surveillance neurologique régulière est donc indispensable. On connaît par exemple des cas de leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Par conséquent, les patients présentant un risque élevé de développer une LEMP doivent subir une IRM crânienne après le début du traitement. De plus, pour ce groupe de patients, une ponction lombaire pour déterminer l’ADN du JCV avant le début du traitement est recommandée [2].

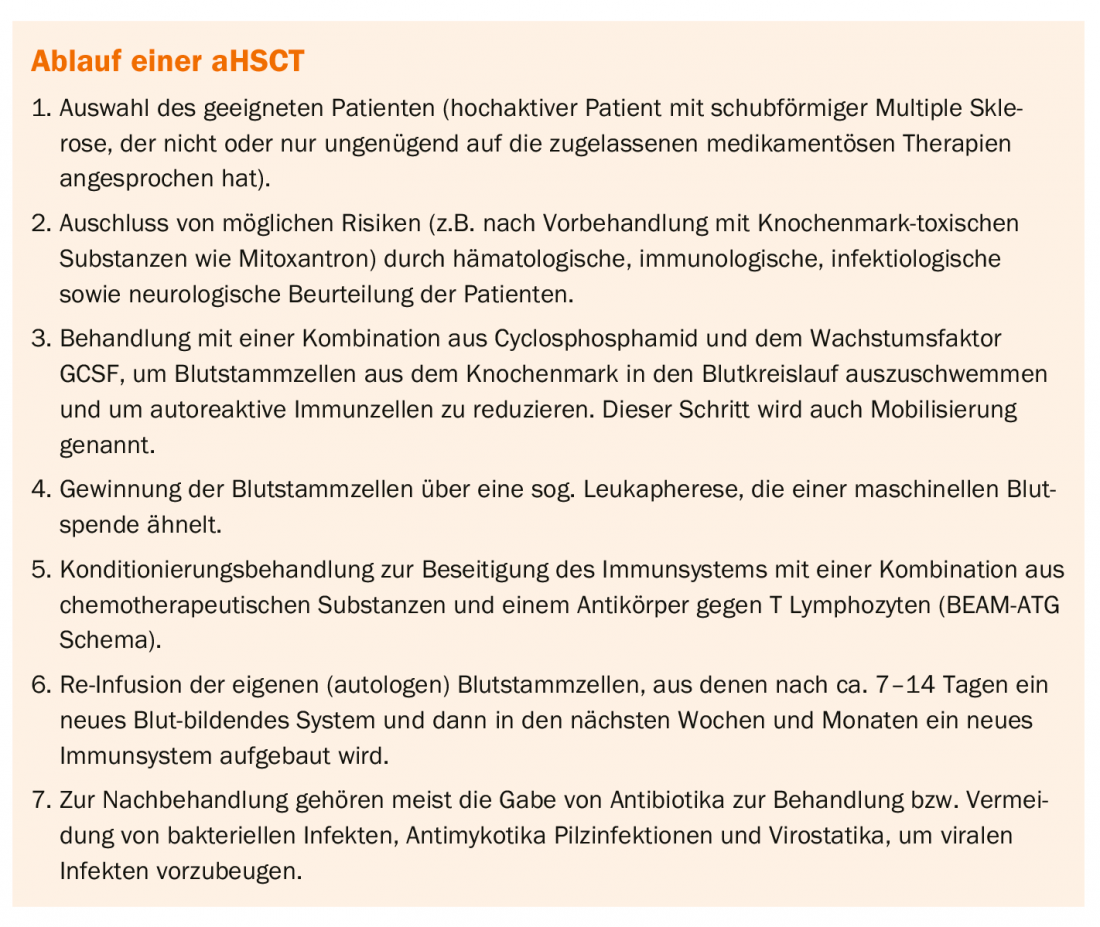

Cas exceptionnel : greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques

L’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (aHSCT) s’est révélée efficace dans les maladies malignes du système hématopoïétique (encadré). Depuis plusieurs années déjà, leur utilisation fait l’objet de recherches dans le traitement de la sclérose en plaques. Là encore, elle semble efficace, mais présente un risque important d’effets secondaires. C’est pourquoi elle n’est actuellement pratiquée en Suisse que chez les patients dont l’évolution est sévère et sous certaines conditions [4] : les personnes atteintes de SEP doivent se trouver dans la phase rémittente de la maladie (en cas d’évolution chronique progressive primaire/secondaire, des lésions inflammatoires doivent encore être présentes dans le SNC), plusieurs critères doivent indiquer une forme d’évolution active/agressive, les personnes atteintes ne doivent si possible pas avoir plus de 50 ans et ne doivent pas présenter de handicaps graves [5].

Une stratégie de traitement efficace

Pour démontrer l’efficacité d’un traitement, le statut NEDA (“No Evidence of Disease Activity”) est devenu courant. Ce terme décrit l’absence d’activité clinique de la maladie (poussées, augmentation du handicap) et de lésions IRM. Des stratégies de traitement très efficaces telles que l’immunothérapie permettent d’atteindre cet objectif chez jusqu’à 50% des patients sur une période de deux ans. Toutefois, grâce à une aHSCT, la fraction de patients atteints de NEDA est de 70 à 92% après deux ans [4]. Cependant, les effets secondaires à long terme peuvent être le cancer (<2%) ainsi que d’autres maladies auto-immunes (≤5% ; en particulier l’inflammation de la thyroïde suivie d’une hypothyroïdie). En outre, le traitement peut entraîner une infertilité chez les femmes, et très rarement chez les hommes.

Littérature :

- Blozik E et al. : Epidemiology and costs of multiple sclerosis in Switzerland : an analysis of health-care claims data, 2011-2015. Neuropsychiatr Dis Treat 2017 ; 13 : 2737-2745.

- Chan A, Diem L. Indication et sécurité des traitements modificateurs de l’évolution de la sclérose en plaques. Leading Opinions, 31.10.2019. https://ch.universimed.com/fachthemen/1000001995 (dernier accès le 18.03.2020)

- Achtnichts L, Chan A, Czaplinski A, et al. : Particularités de l’immunothérapie de la sclérose en plaques en Suisse. Un rapport structuré. SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE 2019 ; 19(41-42) : 676-685.

- www.multiplesklerose.ch/PDF/de/News/2017/Stellungnahme_aHSCT_Wiss.Beirat_MS-Gesellschaft.pdf (dernier accès le 18.03.2020)

- www.multiplesklerose.ch/de/aktuelles/detail/stammzelltherapie-wird-von-krankenkasse-uebernommen/ (dernier accès le 18.03.2020).

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2020 ; 18(2) : 26-27