Une femme sur trois et un homme sur cinq souffrent de varices. Il existe aujourd’hui de nombreuses possibilités de traitement. Le stripping classique des varices est-il “dépassé” ? Un aperçu des options thérapeutiques actuelles.

La maladie variqueuse est la maladie veineuse la plus courante et est connue depuis des siècles : La piqûre des veines variqueuses était déjà décrite par Hippocrate (469-375 av. J.-C.) dans son ouvrage “Sur les plaies et les ulcères” [1]. Aujourd’hui, une femme sur trois et un homme sur cinq en moyenne souffrent de varices des membres inférieurs [2]. La prévalence des symptômes et autres manifestations cliniques dépend de l’importance du reflux dans les troncs veineux superficiels, qui peut être quantifiée par échographie duplex [3,4]. Les symptômes les plus courants sont une tendance à l’enflure, une sensation de jambes lourdes, des douleurs après une station debout prolongée, des démangeaisons et des crampes musculaires. Cliniquement, les manifestations vont des petites télangiectasies, des veines dilatées et élongées (varices), des œdèmes et de l’hyperpigmentation à la dermatofascioliposclérose chronique et aux ulcérations de la jambe (“jambes ouvertes”). La sévérité de la maladie variqueuse est décrite au niveau international selon la classification CEAP (tableau 1) [5].

Le traitement chirurgical des veines variqueuses a connu plusieurs étapes de développement technique au cours du siècle dernier. En 1907, Babcock a été le premier à décrire l’opération classique des varices : le stripping des veines tronculaires [6]. Sa méthode, ainsi que ses perfectionnements ultérieurs, ont été considérés comme la norme de référence pour le traitement des varices pendant plus d’un siècle.

Cet article décrit tout d’abord les bases physiopathologiques d’un traitement réussi des varices et son évolution avec l’apparition des possibilités mini-invasives. Sur cette base, il s’agit ensuite de déterminer dans quelle mesure les nouvelles méthodes peuvent remplacer la chirurgie classique des varices.

Physiopathologie

Les veines ramènent le sang appauvri en oxygène vers le cœur – un processus qui doit vaincre la gravité dans les membres inférieurs en fonction de la position. Les deux principaux mécanismes qui assurent le retour contre la gravité sont la pompe musculaire et les valvules veineuses. La pompe musculaire entraîne le flux sanguin, tandis que les valvules veineuses saines indiquent la direction du cœur en se fermant chacune vers la partie distale et en empêchant le reflux.

La cause principale de la maladie variqueuse est un dysfonctionnement des valvules veineuses, généralement dû à une faiblesse du tissu conjonctif avec expansion de la paroi veineuse, de sorte que les valvules ne se ferment plus. Outre une prédisposition familiale, les facteurs de risque les plus importants sont les influences hormonales (sexe féminin, grossesse), le travail en position debout ou assise pendant de longues périodes, l’âge croissant, le manque d’activité physique, l’obésité et toute forme d’obstruction du drainage [7]. Une fois qu’un point d’insuffisance primaire a été atteint, l’augmentation de la pression hydrostatique dans le segment veineux entraîne inévitablement la progression de l’insuffisance veineuse vers la partie distale. Les veines perforantes naturelles (connexions dirigées entre le système veineux superficiel et le système veineux profond) peuvent finalement créer un circuit de recirculation qui peut conduire à une charge volumique du système veineux profond et donc à une insuffisance veineuse profonde chronique. L’évolution spontanée de cette grave séquelle est caractérisée par un taux élevé de complications. En revanche, le pronostic est très favorable si la maladie variqueuse superficielle est traitée de manière adéquate et à temps.

Aux stades initiaux de la maladie (CEAP : C0-C3), les approches thérapeutiques conservatrices (par ex. substances vasoactives, thérapie de compression) sont généralement suffisantes pour soulager la douleur et peuvent alors être recommandées comme mesure unique. En revanche, dans les stades cliniques avancés (CEAP : C3-C6), des mesures réparatrices invasives supplémentaires sont souvent nécessaires (par ex. sclérothérapie, stripping classique des varices ou ablation endoveineuse des veines) afin d’offrir une solution durable et donc une meilleure qualité de vie.

Du stripping des varices aux alternatives thérapeutiques endoveineuses

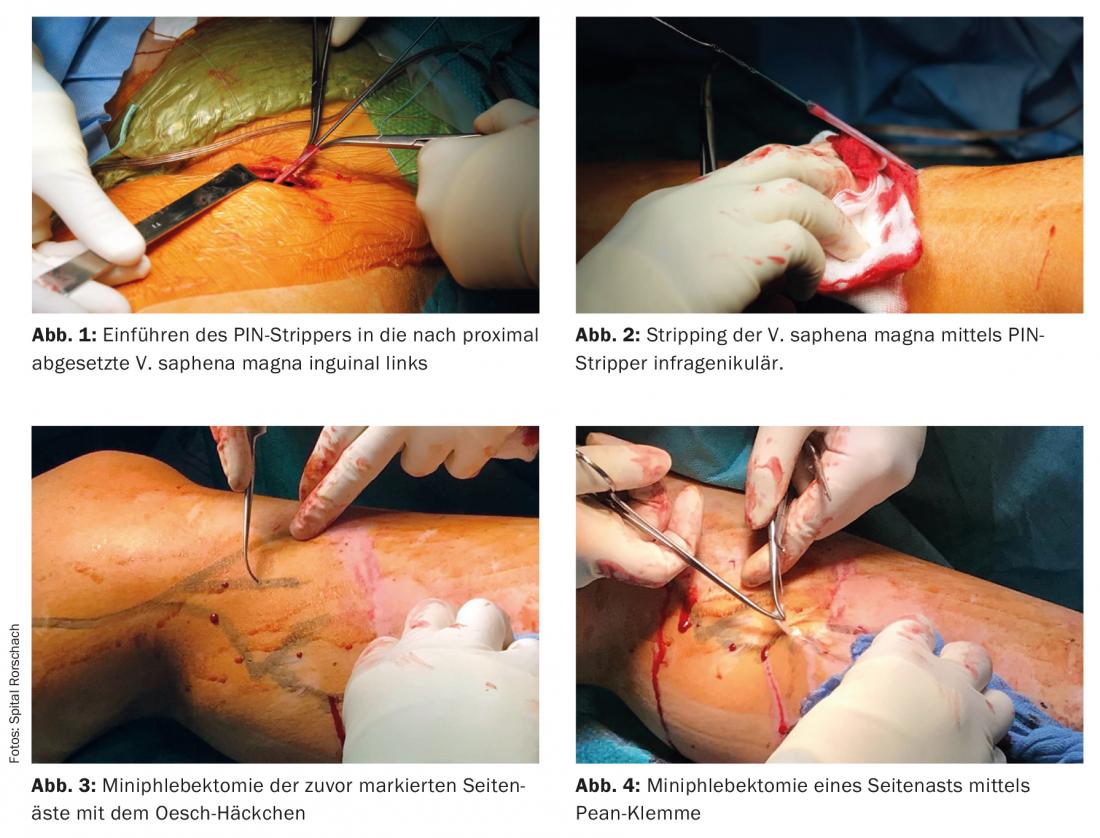

Le principe du stripping des varices consiste à retirer complètement les veines insuffisantes de manière à interrompre le flux de retour. Les veines troncs inefficaces sont visualisées par de petites incisions dans l’aine ou le creux du genou, puis retirées dans la zone où elles rejoignent le système veineux profond (crossectomie, Fig. 1), sondé jusqu’au point d’insuffisance distal, puis complètement retiré (stripping, Figure 2). Les branches latérales insuffisantes sont retirées par de petites incisions supplémentaires à l’aide de différents crochets (Varady, Oesch) et de pinces fines (mini-phlébectomie), Fig. 3 et 4). Les veines perforantes insuffisantes sont localisées par de petites incisions cutanées et ligaturées au niveau de leur passage dans le fascia.

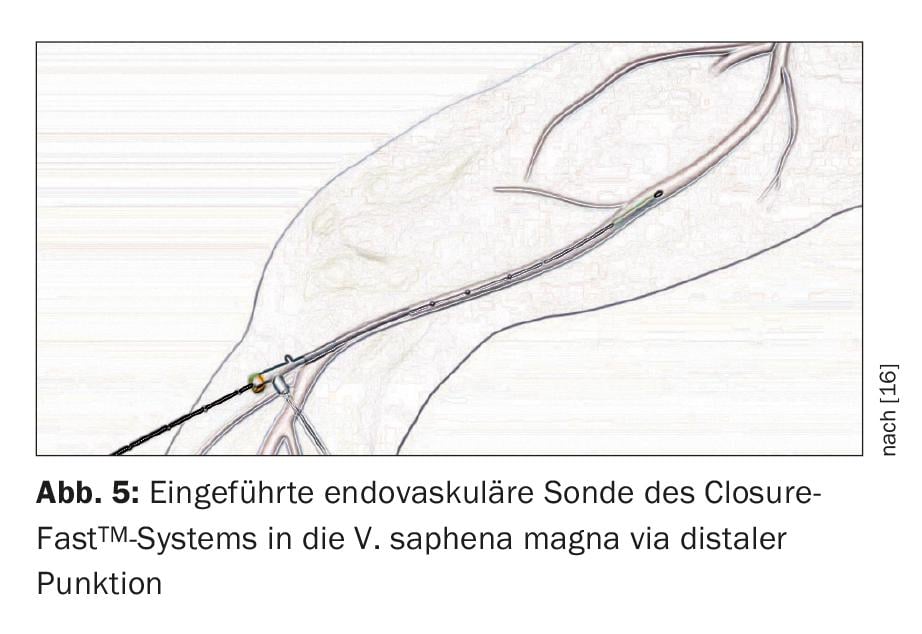

Depuis la fin des années 1990, différentes procédures endoveineuses peu invasives sont disponibles comme alternative. Pour le traitement des veines tronculaires, l’ablation par radiofréquence (RFA) et la thérapie endoveineuse au laser (EVLT) ont été les plus efficaces jusqu’à présent. Dans les deux cas, une sonde est introduite par échographie dans la veine troncale insuffisante jusqu’à l’aine ou la crosse poplitée, par le biais d’un système d’écluses, à partir de la partie distale. (Fig. 5). Après application d’une gaine liquide périveineuse pour protéger l’environnement et, si nécessaire, anesthésie (tumescence), la veine insuffisante est dénaturée et “sclérosée” de l’intérieur par la production locale de chaleur, la sonde étant retirée lentement sur toute sa longueur. Ces deux méthodes ne nécessitent pas de crossectomie.

Pour le traitement peu invasif des varices des branches latérales, la sclérothérapie est la méthode établie. Dans ce cas, l’injection intraluminale ciblée d’un médicament toxique pour les tissus dans la varice provoque une lésion chimique locale de l’endothélium, ce qui entraîne une oblitération.

Indication différentielle

L’indication d’un traitement chirurgical d’une maladie variqueuse est toujours relative tant qu’il n’y a pas eu de thrombophlébite, d’hémorragies récurrentes ou d’ulcères veineux, en particulier lorsque les considérations esthétiques sont au premier plan.

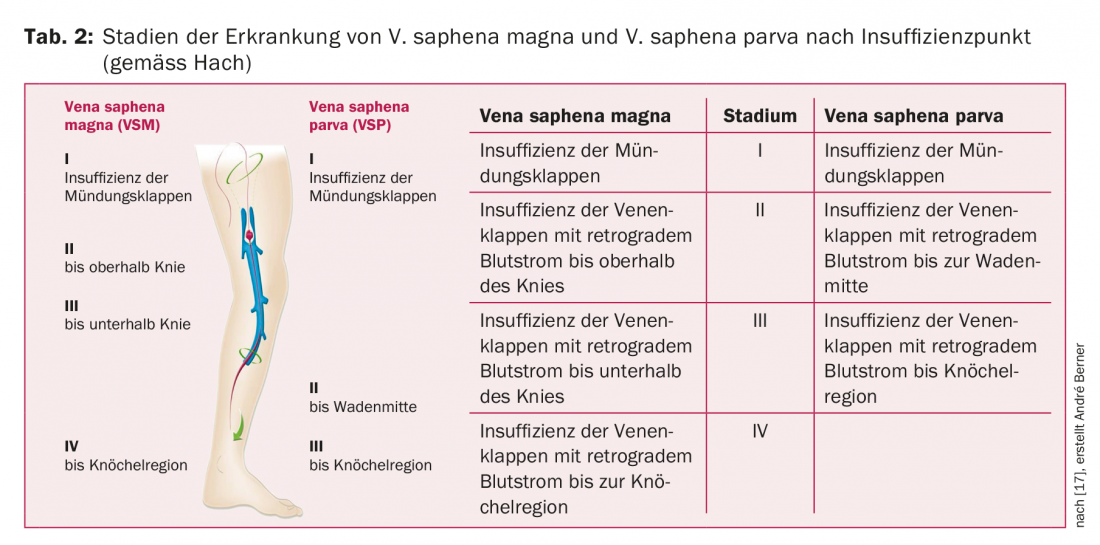

Le moment du traitement dépend en principe des plaintes du patient, tandis que le traitement dépend de la localisation anatomique et du stade clinique (tableaux 1 et 2). Le but du traitement est de normaliser l’hémodynamique veineuse et donc les conséquences de la congestion (tendance au gonflement, œdème, troubles trophiques) [8]. Dès qu’une veine souche est touchée, il est possible de choisir entre la sclérothérapie, la chirurgie classique des varices ou l’ablation endoveineuse des veines souches.

Une étude randomisée de 1993 a démontré que, chez les patients atteints d’une maladie de stade C2-3, le traitement chirurgical est supérieur au traitement par compression seul [10]. Cependant, des études randomisées ultérieures n’ont pas pu démontrer d’avantages ou d’inconvénients clairs dans les comparaisons entre le stripping chirurgical des varices et le traitement endoveineux, du moins en ce qui concerne les résultats précoces [9,11].

Nesbitt et. al. ont montré dans une méta-analyse de 2014 que les procédures endoveineuses donnent des résultats au moins aussi bons que la chirurgie ouverte lors du suivi jusqu’à cinq ans. Cependant, les études comparées étaient très hétérogènes, ce qui soumet leur validité à certaines limites [13]. Les directives britanniques NICE (National Institute of Health and Care Excellence) recommandent les procédures endoveineuses pour le traitement de l’insuffisance veineuse tronculaire avant même la chirurgie classique des varices, principalement en raison de leur rentabilité [14]. Cette estimation n’est toutefois pas directement transposable à la Suisse en raison des différentes structures de coûts et de tarifs [15].

Le choix d’une procédure d’ablation particulière peut donc être fait individuellement et se fonde idéalement sur le tableau clinique (par exemple thrombophlébite associée, dermatite congestive, ulcères), les résultats de l’échographie duplex (morphologie, trajet et diamètre des veines), l’expérience du médecin traitant, les comorbidités et, enfin et surtout, le souhait du patient.

L’opération classique des varices ne connaît pas de limites morphologiques et est donc toujours réalisable et, si l’indication est donnée, jamais erronée. En revanche, pour un traitement endoveineux durable, les conditions anatomiques suivantes sont avantageusement remplies :

- La veine saphène principale (v. saphène grande ou v. saphène petite) doit être au moins de la taille d’une poche. 1 cm sous la peau afin d’éviter les dommages cutanés dus à l’énergie thermique appliquée.

- Le diamètre des varices ne doit pas dépasser un maximum de 10-15 mm [12], faute de quoi les récidives dues à une ablation insuffisante augmentent.

- Il ne doit pas y avoir d’antécédents de thrombophlébite avec oblitération complète de la veine ni de trajet veineux très tortueux. Ces deux éléments peuvent rendre impossible le passage endoveineux de la sonde d’ablation.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la crossectomie avec stripping des varices reste le traitement de choix. En présence d’une récidive de crosse isolée, la recrossectomie chirurgicale est également le traitement de choix.

Complications

Si l’on compare les complications les plus fréquentes, on constate des troubles de la cicatrisation dans 3 à 10 % des cas après une chirurgie ouverte des varices. Les lésions nerveuses sont présentes dans 7 à 39% des cas, mais sont rarement pertinentes sur le plan clinique, et les thromboses veineuses profondes sont présentes chez 0,5 à 5% des patients [12].

Après un traitement endoveineux, on observe rarement des complications graves telles qu’une thrombose veineuse profonde ou des brûlures cutanées chez des patients bien sélectionnés ( <0,5% chacun). Dans les guidelines, les paresthésies locales sont évaluées à 3%, les thrombophlébites à 1%, les ecchymoses à 6% et l’hyperpigmentation de la peau à 2% [12].

Les complications graves après sclérothérapie sont également rares (<1%). Les principaux symptômes sont des céphalées (4%), des thrombophlébites (5%) et des modifications cutanées (hyperpigmentation 18%) [12].

Résumé

Après un siècle de traitement chirurgical des varices par stripping veineux qui a fait ses preuves, des procédures mini-invasives équivalentes se sont établies au cours des trois dernières décennies, entraînant un décalage croissant du nombre de traitements. L’évolution des matériaux et des techniques, l’indépendance par rapport à la salle d’opération, les bons résultats précoces, la forte acceptation des patients et, enfin et surtout, l’ouverture qui en résulte du traitement des varices aux disciplines non chirurgicales favorisent les indications de traitement à bas seuil et contribuent ainsi à une éventuelle extension du nombre de traitements, qui doit être évaluée de manière critique. L’indication de traitement doit être strictement basée sur des critères cliniques (par ex. CEAP) et sur le degré d’insuffisance (par ex. stades de Hach) et non sur la disponibilité de la méthode de traitement. Dans l’idéal, les méthodes disponibles ne se font pas concurrence, mais se complètent pour former un éventail complet de traitements, au sein duquel la thérapie optimale peut être adaptée sur mesure à chaque patient. De tels concepts de traitement complets améliorent les résultats et rendent le traitement des varices de plus en plus attrayant non seulement pour les patients, mais aussi pour les médecins impliqués.

La chirurgie classique des varices n’a donc pas perdu sa raison d’être malgré les procédures modernes, mais elle spécialise de plus en plus son éventail d’indications dans les limites des procédures endoveineuses.

Quelle que soit la méthode de traitement choisie, il est essentiel d’informer le patient de manière exhaustive sur toutes les méthodes disponibles, leurs avantages et inconvénients spécifiques, les risques de complications possibles et l’amélioration de la qualité de vie à laquelle il peut s’attendre. Un patient parfaitement informé est non seulement mieux à même de comprendre les recommandations de son médecin, mais il sera également plus à même de soutenir le choix de certaines procédures thérapeutiques avec toutes leurs conséquences.

Messages Take-Home

- En cas de jambes fatiguées et lourdes ou de tendance à l’enflure le soir, il convient de penser à un bilan d’insuffisance veineuse même en l’absence de varices visibles en surface.

- L’indication opératoire doit être relative en cas de tableau clinique non compliqué (CEAP : C0-C3) : Des mesures conservatrices visant à soulager la douleur peuvent suffire.

- En cas de tableau clinique avancé ou compliqué (CEAP : C4-C6, hémorragie de varices, thrombophlébite, dermatite de stase, ulcères), l’indication opératoire est posée.

- Les options thérapeutiques invasives sont le stripping classique des varices, la sclérothérapie et les traitements endoveineux peu invasifs (thérapie au laser, ablation par radiofréquence).

- Le traitement doit être individualisé : Si les conditions anatomiques sont idéales, les procédures mini-invasives sont généralement préférables, dans tous les autres cas, le stripping classique des varices reste le traitement de choix.

Littérature :

- Noppeney T : Histoire du traitement des varices. In : Noppeney T, Nüllen H, Hrsg. : Diagnostic et traitement de la varicose. Heidelberg : Springer, 2010 : 3-7.

- Rabe E, Pannier-Fischer F, Bromen K, et al : Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Étude épidémiologique sur la question de la fréquence et de la sévérité des maladies veineuses chroniques dans la population résidente urbaine et rurale. Phlébologie 2003 ; 32(1) : 1-14.

- Nicolaides AN, Hussein MK, Szendro G, et al : The relation of veinous ulceration with ambulatory veinous pressure measurements. J Vasc Surg 1993 ; 17(2) : 414-419.

- Araki CT, Back TL, Padberg FT, et al : The significance of calf muscle pump function in veinous ulceration. J Vasc Surg 1994 ; 20(6) : 872-877.

- Eklof B, Perrin M, Delis KT et al : Updated terminology of chronic veinous disorders : the VEIN-TERM transatlantic interdisciplinary consensus document. J Vasc Surg 2009 ; 49(2) : 498-501.

- Babcock WW : Une nouvelle opération pour l’extirpation des veines variqueuses. NY Med J 1907 ; 86 : 153-156.

- Brand FN, Dannenberg AL, Abbott RD, et al : The epidemiology of varicose veins : the Framingham Study. Am J Prev Med 1988 ; 4(2) : 96-101.

- Cheatle TR, Chittenden SJ, Coleridge Smith PD, et al : The effect on skin blood flow of short-term veinous hypertension in normal subjects. Angiology 1991 ; 42(2) : 114-122.

- Darwood RJ, Theivacumar N, Dellagrammaticas D, et al : Essai clinique randomisé comparant l’ablation endoveineuse au laser et la chirurgie pour le traitement des veines variqueuses primaires des grandes saphènes. Br J Surg 2008 ; 95(3) : 294-301.

- Michaels JA, Brazier J, Campbell W, MacIntyre J, Palfreyman S, Ratcliff J : Essai clinique randomisé comparant la chirurgie et le traitement conservateur des veines variqueuses non compliquées. Br J Surg 2006 ; 93(2) : 175-81.

- Rasmussen LH, Bjoern L, Lawaetz M, et al. : Randomized trial comparant l’ablation endoveineuse au laser de la grande veine saphène avec la ligature haute et le stripping chez les patients atteints de varices veins : résultats à court terme. J Vasc Surg 2007 ; 46(2) : 308-315.

- Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC, et al. : American

- Venous ForumThe care of patients with varicose veins and associated chronic veinous diseases : clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg 2011 ; 53(5. Suppl.) : 2-48.

- Nesbitt C, Bedenis R, Bhattacharya V, et al : Endovenous ablation (radiofrequency and laser) and foam sclerotherapy versus open surgery for great saphennous vein varices. Cochrane Database Syst Rev 2014 ; 7 : CD005624.

- National Clinical Guideline Centre, éd. : Varicose veins in the Legs. Le diagnostic et la prise en charge des veines variqueuses. NICE Clinical Guidelines 2013 ; 168.

- Rosemann A : Guideline Varicose. Medix, mise à jour 2016. www.medix.ch/media/medix_gl_varikose_2016.pdf (consulté le 3.7.2018).

- Medtronic. http://medtronicendovenous.com/patients/7-1-closurefast-procedure (consulté le 3.7.2018).

- Hach W, Girth E, Lechner W : Classification de la varicose du tronc de la grande veine saphène en quatre stades. Phlebu Proctol 1977 ; 6 : 116-123.

CARDIOVASC 2018 ; 17(4) : 25-29