Si vous vous penchez, pour une raison ou une autre, sur la liste des substances interdites dans le sport, vous serez étonné d’y trouver de l’insuline. Depuis des années, ce médicament – toujours l’étalon-or du traitement du diabète – est listé sous “Substances et méthodes interdites en tout temps (en et hors compétition) S4, Hormones et modulateurs métaboliques 5.2 Insuline et insuline mimétique”. Qu’est-ce qui explique la présence sur la liste des produits dopants de ce produit qui sauve la vie de 422 millions de diabétiques adultes dans le monde ?

L’insuline accélère non seulement l’absorption du glucose et la formation du glycogène, un stock d’énergie, dans les cellules hépatiques et musculaires, mais elle agit également sur le métabolisme des protéines avec une augmentation de la synthèse des protéines, par l’activation d’autres hormones à effet anabolisant (IGF-1, MGF = mechanical growth factor). L’insuline fait donc partie, au sens large, des substances dopantes anabolisantes et régénératrices. Cette hormone n’est pas seulement appréciée des hommes musclés, les athlètes d’endurance l’apprécient également car elle améliore la capacité aérobie. Celle-ci peut être augmentée jusqu’au double. Pour obtenir l’effet souhaité, les sportifs s’injectent apparemment de l’insuline et du glucose en perfusion mixte. Souvent, des anabolisants classiques sont utilisés en même temps. Trouver la proportion exacte de ce cocktail de force est un exercice d’équilibriste entre l’amélioration des performances et le coma hypoglycémique et d’autres réactions défavorables à la santé (stockage des graisses, œdèmes, troubles de la vision, etc.) L’insuline utilisée comme produit dopant a déjà fait de nombreuses victimes. Contrairement à l’affirmation souvent répandue parmi les utilisateurs selon laquelle la détection n’est pas possible en raison des propriétés physiologiques et de la courte demi-vie de l’hormone, il est incorrect de dire qu’un abus peut être détecté en laboratoire.

Des performances sportives de haut niveau malgré le diabète

Cependant, le traitement à l’insuline est bien entendu possible pour les sportifs de haut niveau atteints de diabète, il est simplement soumis à déclaration avec une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT). On connaît plusieurs sportifs diabétiques de haut niveau très performants, dont des champions du monde et des champions olympiques, dans des sports aussi divers que le patinage artistique et l’aviron.

Il convient de noter que les nouveaux médicaments antidiabétiques tels que les inhibiteurs du SGLT2, les inhibiteurs de la DPP-4, les glinides, les glitazones, les inhibiteurs de l’α-glucosidase et les agonistes des récepteurs du GLP-1 ne figurent pas sur la liste des produits dopants, tout comme les anciens biguanides et les sulfonylurées. En revanche, les analogues de l’insuline sont interdits, tant à l’entraînement qu’en compétition.

De nombreux sportifs de haut niveau souffrant de diabète sont connus en Suisse et à l’étranger, la plupart d’entre eux appartenant à la catégorie des diabétiques de type 1. Quel progrès depuis les années 1980, où ce diagnostic équivalait en fait à une interdiction de faire du sport ! Aujourd’hui, grâce à l’amélioration des possibilités de surveillance et de traitement, les personnes concernées peuvent atteindre des performances maximales. Malgré cela, le contrôle de la glycémie pendant l’exercice reste délicat. Il est impressionnant de voir comment certains athlètes pratiquent leur sport avec la pompe à insuline : Dans le triathlon, par exemple, où les besoins en insuline basale varient d’une discipline à l’autre, elle est programmée pour éviter les hypoglycémies pendant la compétition. D’autres athlètes portent un capteur pour mesurer le glucose en continu. Tout le monde est bien informé sur les sournoiseries de la maladie, probablement le point cardinal du problème.

Augmentation constante du diabète de type 2 dans le monde entier

Cependant, le nombre de sportifs de haut niveau parmi les diabétiques est infime. Malgré le développement constant de la recherche sur le diabète, on observe une augmentation constante de l’incidence et de la prévalence de cette maladie dans le monde, en particulier pour le diabète de type 2. Aujourd’hui, on estime à 400 millions le nombre de diabétiques dans le monde, et à 640 millions en 2040. Selon l’OMS, une personne sur six sera bientôt atteinte de diabète. Cela représente une véritable pandémie qui progresse parallèlement au développement de l’obésité. Le type 2 (non insulinodépendant) est six à dix fois plus fréquent que le type 1 insulinodépendant.

Ces dernières années, le traitement du diabète de type 2 a connu de nombreux changements, notamment en raison de l’apparition de nouveaux produits tels que les inhibiteurs de SGLT2 déjà mentionnés, les inhibiteurs de DPP-4, les glinides, les glitazones, les inhibiteurs de α-glucosidase et les agonistes des récepteurs du GLP-1. De nouvelles formes d’insuline sont également disponibles sur le marché. Les valeurs cibles ont également changé : Au lieu d’un objectif universel d’HbA1c, on vise aujourd’hui une valeur individuelle. Enfin, des facteurs tels que les préférences du patient, les objectifs du médecin et d’autres conditions générales (remboursement des frais) sont pris en compte.

Influencer positivement la maladie

Néanmoins, la modification du mode de vie est une mesure de base à tous les niveaux de traitement : une alimentation équilibrée, soutenue par une activité physique régulière (sport), joue le rôle le plus important dans ce contexte. D’un point de vue médical, l’exercice physique vise en premier lieu à améliorer le contrôle métabolique (glycémie, lipides sanguins, cholestérol, pression artérielle, etc. Ceci dans le but de réduire les risques de maladies secondaires (infarctus du myocarde, ictus).

En même temps, des effets sont obtenus sur le bien-être général et la santé mentale, ce qui réduit le sentiment de maladie et l’attitude négative envers la maladie. Comme il est généralement recommandé, cinq fois 30 minutes d’exercice par semaine sont suffisantes pour avoir un impact positif sur le diabète et la santé. Comme activité physique, les sociétés savantes recommandent des exercices d’endurance, de musculation et de souplesse. La combinaison de la musculation et des sports d’endurance s’est avérée particulièrement efficace pour les personnes souffrant de diabète. Le contrôle glycémique s’améliore aussi bien lors d’un entraînement aérobie que lors d’un entraînement de force. Dans les deux types d’entraînement, il est important d’impliquer différents groupes musculaires de l’ensemble du corps. Mais il est tout aussi important que le patient reçoive des instructions concrètes de la part du médecin. Le seul conseil de faire de l’exercice ne suffit guère ! Des études ont montré qu’avec un entraînement approprié, il est possible d’obtenir des réductions de l’HbA1C de 0,5 à 0,8 point de pourcentage. Cela se rapproche de l’effet d’une insulinothérapie sur une période similaire.

Tenir compte des contre-indications

L’exercice physique est donc important pour les diabétiques de type 2, mais il semble que tous n’en bénéficient pas dans la même mesure. On sait que jusqu’à 20% des diabétiques qui font de l’exercice n’améliorent ni l’homéostasie du glucose, ni la sensibilité à l’insuline, ni la densité mitochondriale dans le muscle. Dans environ 7% des cas, un effet négatif peut même être démontré, comme par exemple une augmentation de la pression artérielle systolique au repos ou une diminution de l’H DL à jeun. Les études sur les jumeaux ont permis de rechercher les causes génétiques de ces différences interindividuelles et ont effectivement permis de trouver divers loci de gènes qui influencent la réponse métabolique à l’exercice. A l’avenir, des tests génétiques seront certainement utilisés pour détecter de tels phénomènes.

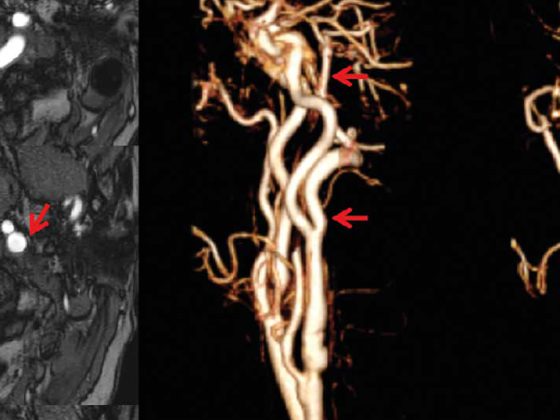

Il va de soi que les activités physiques, en principe positives, ne peuvent être abordées en cas de diabète qu’après un examen médical approfondi. En effet, pour les diabétiques de type 2, il existe certaines contre-indications à l’entraînement modéré à intensif. Dans tous les cas, la rétinopathie proliférante évolutive interdit les chocs en raison de l’augmentation de la pression intraoculaire. En cas de neuropathie périphérique, il convient de veiller à la santé des pieds et de privilégier plutôt la natation ou le vélo. En cas de neuropathie autonome, la zone d’intensité doit être bien délimitée. Et dans cette situation, il faut se rappeler que la fréquence cardiaque n’est pas une mesure fiable de l’effort.

Le diabète et le sport pourraient être considérés d’une part comme une symbiose thérapeutique à but unique, d’autre part comme une contradiction. En fait, l’activité physique est inégalée en tant que thérapie et prévention, en termes d’efficacité, mais aussi de non-observance !