Le nombre de troubles psychiatriques liés aux maladies internes s’élève jusqu’à 35% [1]. Les maladies internes peuvent interagir avec les maladies psychiatriques. En outre, les deux peuvent être interdépendants. La démence et le délire ont tous deux des causes en partie internes. Inversement, les maladies immunitaires systémiques ainsi que les troubles du métabolisme du glucose, de la fonction thyroïdienne ou les maladies parathyroïdiennes s’accompagnent dans certains cas de phénomènes psychopathologiques. Le mode de vie défavorable joue un rôle décisif dans l’apparition fréquente de maladies somatiques chez les patients souffrant de troubles psychiques graves comme la dépression. En ce qui concerne l’augmentation de la morbidité et de la mortalité des patients atteints de troubles psychiatriques, des modifications biologiques (par exemple l’activation de l’hormone de stress) sont également discutées comme causes possibles.

Les maladies psychiatriques qui entraînent le plus souvent des problèmes internes sont les maladies de dépendance/addiction aux substances psychotropes [2]. Parmi les autres exemples, on peut citer les états stuporeux et les comportements autodestructeurs. Ainsi, le syndrome de Wernicke-Korsakov dû à une carence en thiamine ne se produit pas seulement en cas de dépendance à l’alcool, mais aussi en cas de malnutrition causée par un carcinome gastrique ou des vomissements prolongés. Les états post-hypoxiques et les hypoglycémies sévères récurrentes peuvent être à l’origine de syndromes amnésiques. Le trouble artificiel est particulièrement problématique, avec les ambiguïtés diagnostiques qui le caractérisent et qui résultent des comportements des patients concernés [3].

Il est désormais établi que le risque de développer une cardiopathie ischémique est accru par l’existence d’une dépression et que les maladies mentales peuvent avoir une influence négative sur l’évolution des maladies internes [4]. D’autre part, il existe des preuves que les maladies anxieuses peuvent même avoir des effets protecteurs sur les maladies internes. Les patients souffrant de troubles anxieux – probablement en raison d’un comportement moins risqué, d’un mode de vie plus conscient et d’une plus grande attention aux changements physiques – ont une espérance de vie significativement plus longue que les personnes ne souffrant pas de troubles anxieux.

Démence

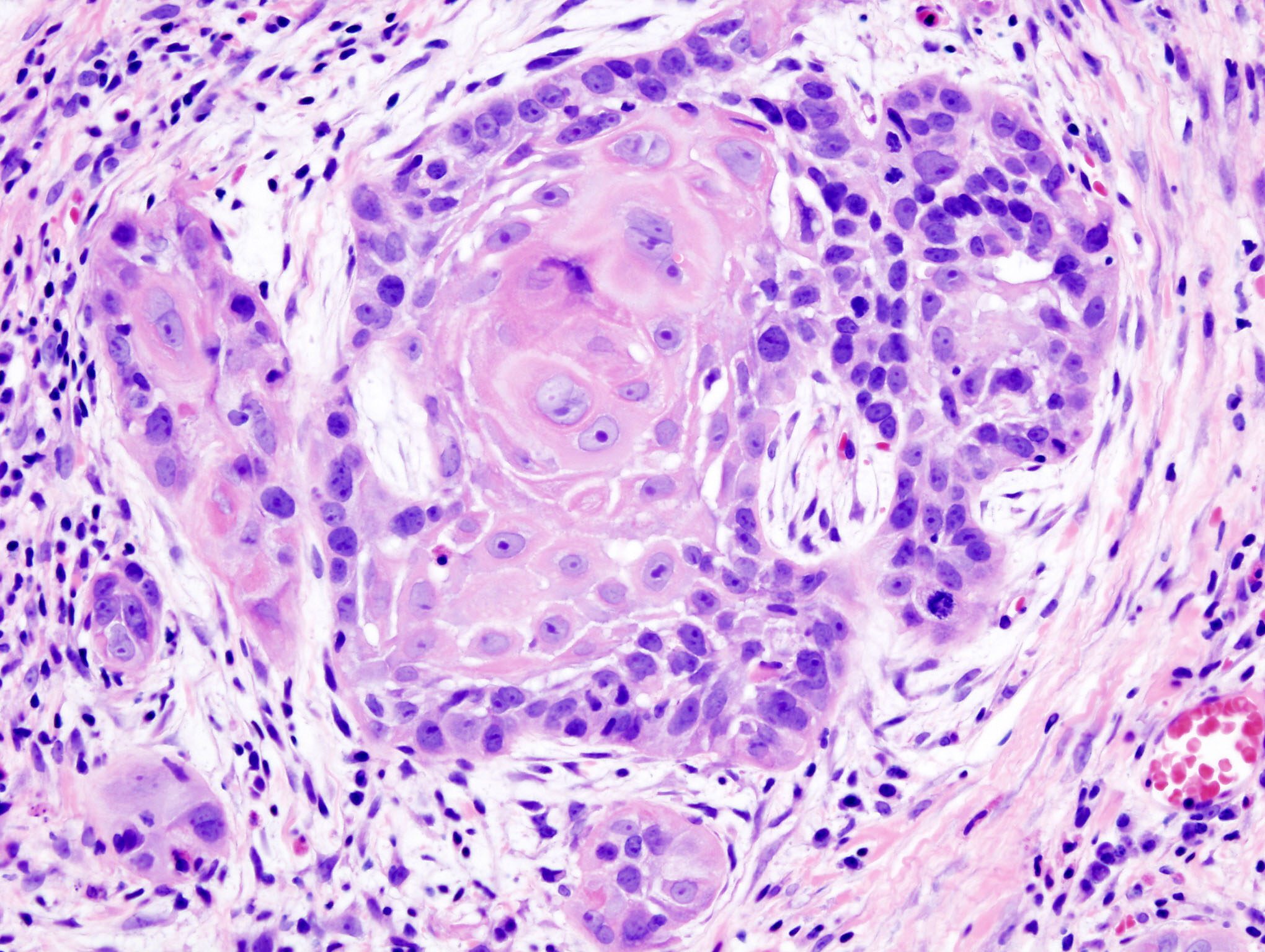

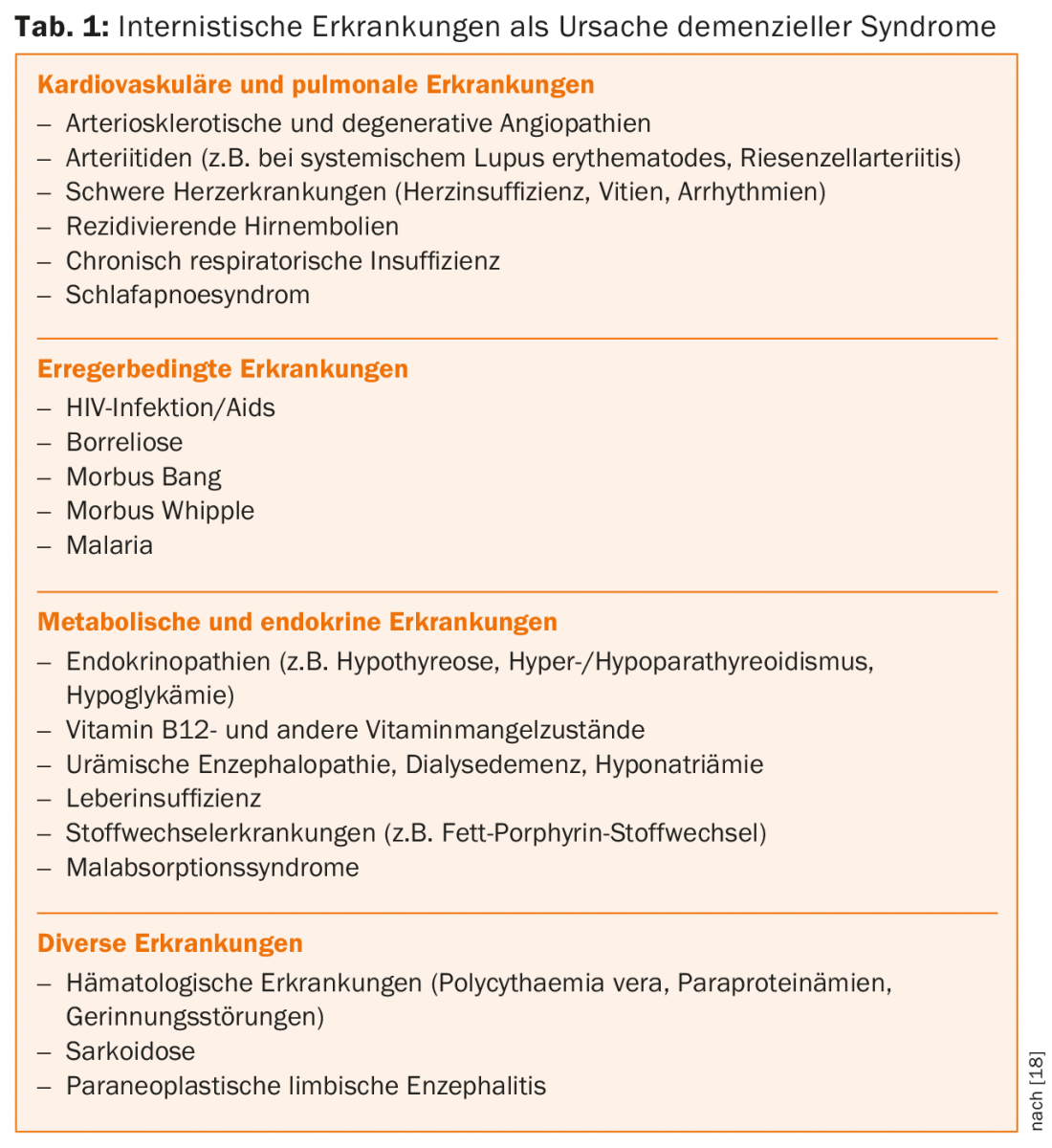

On estime qu’environ 2% des démences ont une cause interne (tableau 1), dont le traitement ciblé permet d’améliorer les performances cognitives. La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus fréquente, avec un taux de 55 à 70%. Les processus vasculaires et les formes mixtes sont considérés comme la deuxième cause la plus fréquente de démence. Elles sont dues à des processus dégénératifs d’artériosclérose des vaisseaux cérébraux intra- ou extracrâniens. On peut également citer les événements cardio-emboliques, les angio-pathies inflammatoires et les coagulopathies [5].

De nouveaux résultats d’études indiquent un risque accru de démence en cas d’association du diabète et de la dépression par rapport à l’une des maladies seule [6].

Délire

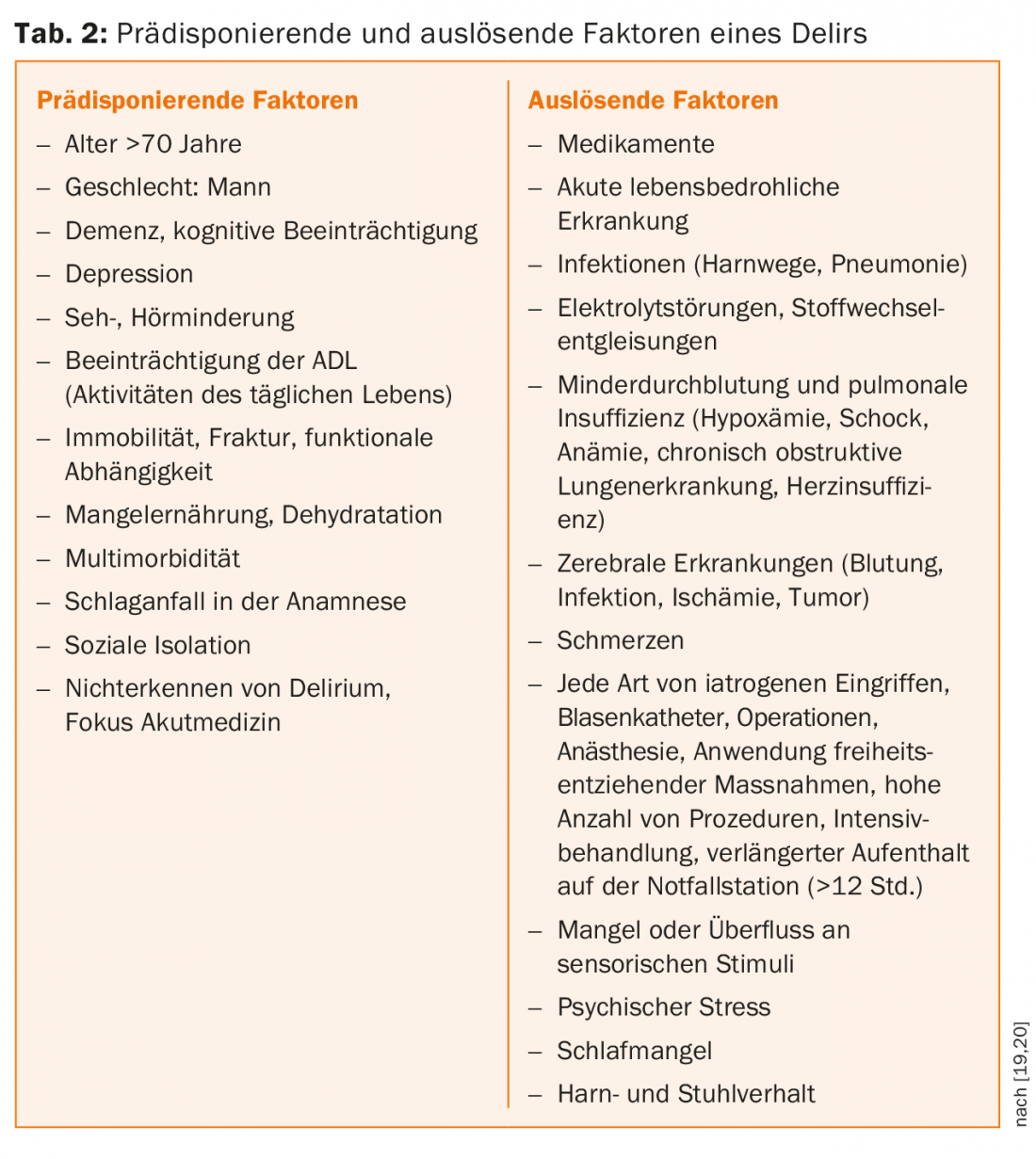

Une variété presque infinie de maladies internes peut provoquer un délire. Le tableau 2 donne un aperçu des facteurs prédisposants et déclenchants possibles. Le délire peut être considéré comme un phénomène seuil qui, en présence d’une maladie interne sous-jacente, est d’autant plus susceptible de se manifester qu’il existe une lésion cérébrale préexistante importante. En cas d’atteinte cérébrale préalable, des problèmes internes relativement légers – comme une infection urinaire – peuvent entraîner la manifestation du delirium.

Les principales causes internes des syndromes délirants sont les suivantes :

- Infections (par ex. pneumonie, infection des voies urinaires)

- troubles de l’équilibre hydrique et électrolytique (ex. : exsiccose)

- Troubles endocrinologiques (par ex. dysfonctionnement de la thyroïde et des parathyroïdes, carences en vitamines, troubles de la fonction rénale et hépatique, hypoglycémie)

- Maladies cardiopulmonaires (par ex. embolie pulmonaire, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque)

- Anémie prononcée

- Produits pharmaceutiques utilisés en médecine interne (par ex. substances à effet anticholinergique, antibiotiques, corticostéroïdes, cytostatiques).

Maladies immunitaires systémiques

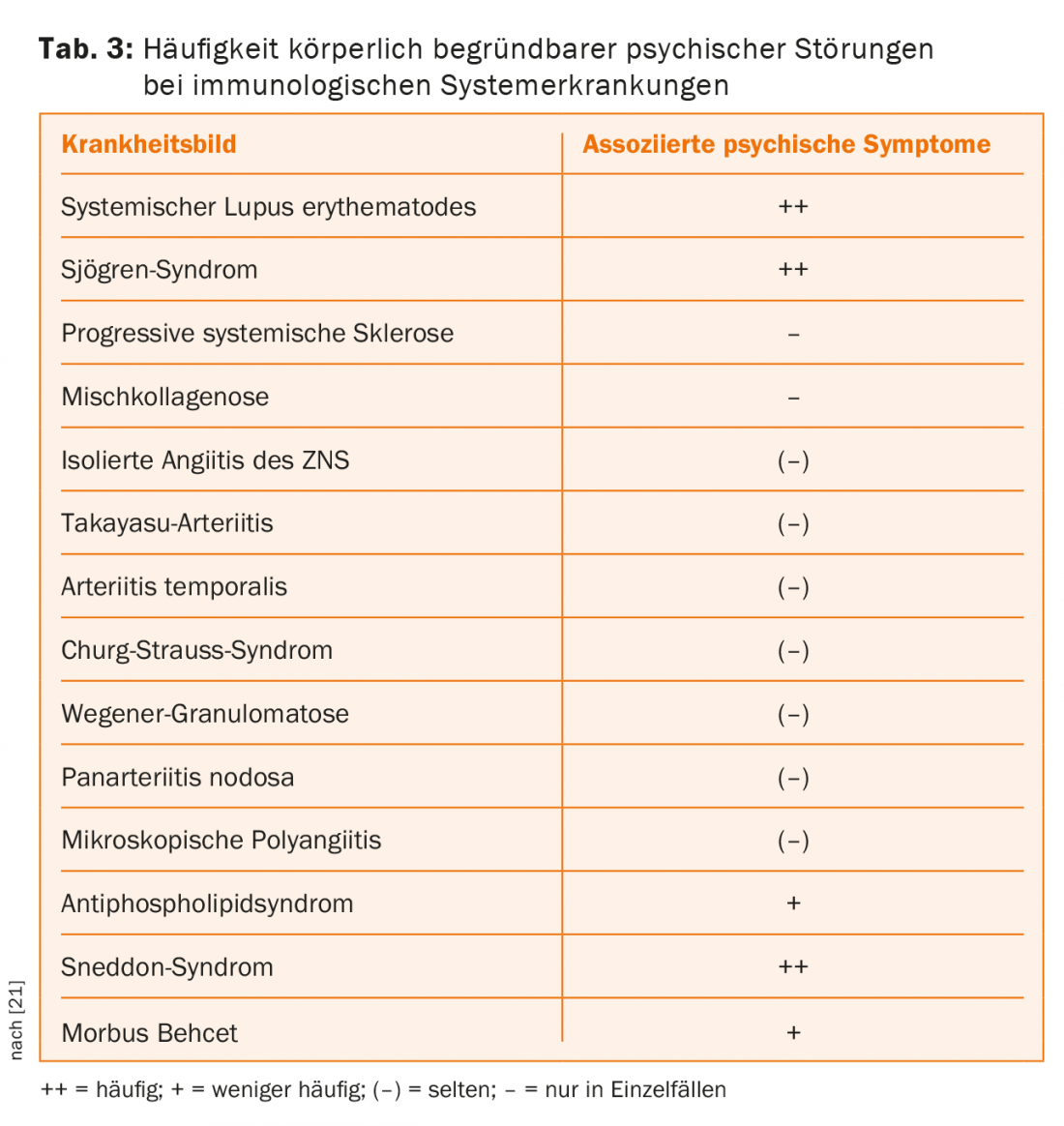

On observe un large éventail de syndromes psychopathologiques, en particulier dans les maladies systémiques immunologiques. On observe des syndromes paranoïdes-hallucinatoires, des troubles affectifs (notamment des syndromes dépressifs), des syndromes de déficit cognitif (pouvant aller jusqu’à la gravité d’une démence), d’autres troubles tels que des troubles organiques de la personnalité et du comportement, ainsi que des troubles organiques anxieux.

Les mêmes syndromes psychopathologiques peuvent être associés de manière non spécifique à d’autres groupes de maladies, comme les endocrinopathies, de sorte que la présence d’un état particulier ne permet pas de tirer une conclusion fiable sur le processus étiopathogénique (tableau 3) [7].

Troubles du métabolisme du glucose

Les hypoglycémies aiguës peuvent avoir un aspect psychopathologique varié, dont les principaux symptômes psychologiques sont l’altération de la conscience, l’agitation psychomotrice et l’anxiété. Les hypoglycémies graves chroniques récurrentes et les fluctuations importantes de la glycémie peuvent aller jusqu’à la démence.

Tout comme un mauvais mode de vie, les changements biologiques sont considérés comme des causes possibles d’une augmentation de la morbidité et de la mortalité [8]. La qualité de vie des patients comorbides souffrant de dépression et de diabète est significativement réduite par rapport à celle des patients non déprimés et diabétiques [9]. La dépression est associée au stress et à l’activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHN) avec hypercortisolisme, qui peut favoriser l’accumulation de tissu adipeux viscéral et augmenter la résistance à l’insuline jusqu’au diabète de type 2 cliniquement manifeste [10–12]. Les patients atteints de comorbidité doivent être traités par antidépresseurs, en tenant compte du profil d’effets secondaires des antidépresseurs (influence sur la glycémie, prise de poids, effets secondaires cardiotoxiques).

Dysfonctionnement de la thyroïde

Les phénomènes psychopathologiques rencontrés lors d’un dysfonctionnement de la thyroïde sont multiples. Il n’est pas rare que les patients souffrant d’une maladie de la thyroïde soient diagnostiqués pour la première fois dans un environnement psychiatrique (environ 1-2% dans les collectifs de psychiatrie aiguë). Les conséquences psychopathologiques typiques de l’hypothyroïdie sont l’instabilité affective, les états dépressifs, l’agitation psychomotrice, l’insomnie et l’anxiété. En cas d’hypothyroïdie manifeste, les symptômes affectifs sont également souvent au premier plan. Il s’agit généralement de symptômes dépressifs inhibés, de fatigue et de manque d’énergie. Des états agités-dépressifs sont également observés [7].

Maladies parathyroïdiennes

Les phénomènes psychiatriques liés à l’hyper- et à l’hypoparathyroïdie ne présentent en principe aucune différence. Les symptômes dépressifs dominent, mais on observe également des symptômes cognitifs sous la forme d’oublis, voire de symptômes de démence, ou encore d’états délirants. Du point de vue pathogénique, il semble que ce soit moins la parathormone elle-même qui soit responsable que la concentration sérique de calcium qui en dépend.

Dépression et maladies cardiovasculaires

La dépression est un facteur prédictif évident des maladies micro et macrovasculaires [13], y compris les infarctus cérébraux [14]. Même un état dépressif léger chez un patient diabétique multiplie le risque de maladie cardiovasculaire. Comme la présence d’une dépression à elle seule multiplie également par environ 1,5 le risque d’accident vasculaire cérébral ultérieur, il existe probablement une relation bidirectionnelle entre les deux maladies que sont la dépression et le diabète [4]. Si l’on ajoute à cela l’hypertension artérielle et la dyslipoprotéinémie qui surviennent dans le cadre du syndrome métabolique, on peut s’attendre à une augmentation significative du risque cardiovasculaire et de mortalité.

Dans la physiopathologie de la dépression, les modifications de la sérotonine jouent notamment un rôle. Plusieurs études menées chez des patients dépressifs non traités ont montré une altération de la fonction plaquettaire, entraînant une augmentation de l’agrégation plaquettaire [15]. En outre, il a été démontré que la dépression est associée à une densité plus élevée de récepteurs de sérotonine 5HT2A sur les plaquettes. L’influence de l’augmentation de la densité n’est pas claire. Il n’a pas encore été clairement démontré que les événements cardiaques graves sont moins fréquents chez les patients recevant de la sertraline que chez ceux recevant un placebo. Une diminution des facteurs d’activation endothéliale des plaquettes est suspectée, ce qui pourrait conférer à la sertraline un avantage en termes de morbidité et de mortalité [16]. Plusieurs études contrôlées indiquent que la prise à long terme d’inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (ISRS), tant dans le cadre clinique que préclinique, entraîne une régulation descendante successive de l’activité de l’axe HHN ou de la sécrétion hormonale de cortisol et de CRH après une à deux semaines [17].

Littérature :

- Spitzer R, Kroenke K, Williams J : Validation and utility of a self-report version of PRIME-MD : the PHQ Primary Care Study. Journal de l’Association Médicale Américaine1999 ; 282 : 1737-1744.

- Seitz HK, et al : Alcool et cancer. Dans : Seitz HK, Lieber CS, Sivanowski UA (éd.) : Handbuch Alkohol – Alkoholismus – Alkoholbedingte Organschäden. J.A. Barth, Leipzig/Heidelberg 1995 ; 349-380.

- Kapfhammer HP, et al. : Trouble artificiel – entre tromperie et automutilation. Neurologue 1998 ; 69 : 401-409.

- Baghai TC, et al : Le trouble dépressif majeur est associé à des facteurs de risque cardiovasculaire et à un faible indice d’oméga-3. J Clin Psychiatry 2011 ; 72 : 1242-1247.

- Geldmacher DS, Withehouse PJ : Évaluation de la démence. N Engl J Med 1996 ; 335 : 330-336.

- Katon W, et al : Association de la dépression avec un risque accru de démence chez les patients atteints de diabète de type 2. L’étude sur le diabète et le vieillissement. Arch Gen Psychiatry 2012 ; 69 : 410-417.

- Hewer W : Troubles mentaux et maladies internes. In : Helmchen H, et al. (éd.) : Psychiatrie contemporaine. 4e éd. Vol. 4. troubles psychiques dans les maladies internes. Springer, Berlin/Heidelberg/New York 1999 ; 289-317.

- Knol MJ, et al : La dépression comme facteur de risque pour le déclenchement du diabète sucré de type 2. Une méta-analyse. Diabetologia 2006 ; 49 : 837-845.

- Kruse J, et al. : [Diabetes and depression – a life-endangering interaction]. Z Psychosom Med Psychother 2006 ; 52 : 289-309.

- Holsboer F, Ising M : Stress Hormone Regulation : Biological Role and Translation into Therapy. Annu Rev Psychol 2010 ; 61 : 81-109.

- Weber B, et al : Dépression majeure et impaired glucose tolerance. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2000 ; 108 : 187-190.

- Uhl I, et al : Central serotonergic activity correlates with salivary cortisol after waking in depressive patients. Psychopharmacologie 2011 ; 217 : 605-607.

- Piber D, et al : Dépression et maladies neurologiques. Neurologue 2012 Nov ; 83(11) : 1423-1433.

- Bruce JM, et al : Neuropsychological correlates of self-reported depression and self-reported cognition among patients with mild cognitive impairment. J Geriatr Psychiatry Neurol March 2008 ; 21 : 34-40.

- Nair GV, et al : Depression, coronary events, platelet inhibition and serotonin reuptake inhibition. Am J Cardiol 1999 ; 84 : 321-323.

- Sebruany VL, et al : Biomarqueurs plaquettaires/endothéliaux chez les patients déprimés traités par l’inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine sertraline après des événements coronariens aigus : The sertraline AntiDepressant Heart Attack Randomized Trial (SADHART) Platelet Substudy. Circulation 2003 ; 108 : 939-944.

- Schüle C : Mécanismes neuroendocrinologiques des actions des médicaments antidépresseurs. Journal of Neuroendocrinology 2007 ; 19(3) : 213-226.

- Lang C : Démences : Diagnostic et diagnostic différentiel. Chapman & Hall, Londres/Weinheim 1994.

- Pretto M, Hasemann W : Delirium – Causes, symptômes, facteurs de risque, détection et traitement. Revue des soins infirmiers 2006 ; 3 : 9-16.

- Lindesay J, MacDonald A, Rockwood K : Confusion aiguë – Délire chez les personnes âgées, Manuel pratique pour les soignants et les professionnels de la santé. 1ère édition. Éditions Hans Huber, Berne 2009.

- Lieb K, et al : Les maladies systémiques immunologiques comme diagnostic différentiel en psychiatrie. Neurologue 1997 ; 68 : 696-707.

Littérature complémentaire :

- Black SA, Markides KS, Ray LA : Depression predicts increased incidence of adverse health outcomes in older Mexican Americans with type 2-diabetes. Diabetes Care 2003 ; 26 : 2822-2828.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2015 ; 13(6) : 28-30

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016 ; 11(10) : 14-18