La neuroréhabilitation après un AVC doit commencer le plus tôt possible. Sous traitement de rééducation neurologique, la rémission des symptômes est significativement plus importante que lors d’une récupération spontanée. En plus du setting interdisciplinaire, des méthodes thérapeutiques modernes doivent être intégrées dans le traitement individuel. Le traitement des complications et des séquelles doit être permanent, même de nombreuses années après la rééducation primaire, y compris, le cas échéant, dans le cadre d’une nouvelle mesure hospitalière. Le système nerveux humain étant extrêmement complexe, la rééducation neurologique différenciée après un AVC reste l’un des grands défis de la neurologie moderne.

Malgré les possibilités de traitement modernes, l’accident vasculaire cérébral reste la cause la plus fréquente de handicap à long terme chez l’adulte. En Suisse, 16 000 accidents vasculaires cérébraux se produisent chaque année [1]. Sur le plan étiologique, environ 15% des AVC sont dus à des hémorragies cérébrales et environ 85% à une diminution de la perfusion (ischémie, infarctus) du cerveau. Les causes de la diminution de la perfusion sont, outre les embolies cardiaques, les occlusions des petites artères (infarctus lacunaires sous-corticaux), l’artériosclérose des grosses artères ainsi que la vascularite, la dissection, les troubles de la coagulation et d’autres causes [2]. En règle générale, la localisation de la lésion cérébrale, avec les troubles fonctionnels qui en résultent, est beaucoup plus pertinente pour le résultat que la pathophysiologie et l’étiologie.

Pronostic et résultats

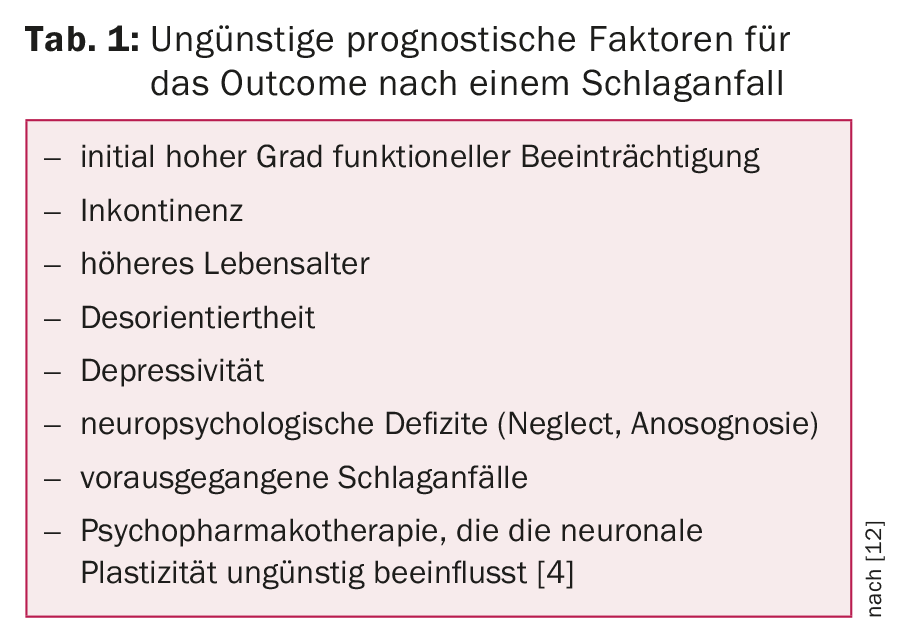

Environ 10% des personnes concernées récupèrent complètement et ne présentent pas de déficits résiduels, environ 25% présentent des déficits minimes persistants et environ 40% des déficits modérés à sévères. Environ 10% ont besoin de soins intensifs à long terme en raison d’atteintes graves et permanentes. Environ 15% des personnes concernées décèdent au cours de l’événement (initial). En outre, environ 13 à 14% des patients subissent un deuxième événement dans l’année [3]. Le tableau 1 donne un aperçu des facteurs pronostiques défavorables pour l’issue d’un AVC.

Influence de la neuroréhabilitation sur la neuroplasticité

En cas de lésion du tissu neuronal, par exemple à la suite d’un accident vasculaire cérébral, ce que l’on appelle la neuroplasticité – c’est-à-dire la capacité des synapses individuelles, des cellules nerveuses et des zones entières du cerveau à se modifier ou à s’adapter en fonction de leur utilisation – joue un rôle important. D’une part, cela se produit en réaction à des lésions du tissu neuronal. D’autre part, c’est aussi un processus naturel qui permet à l’organisme de réagir et de s’adapter aux changements de l’environnement. La neuroplasticité est donc à la base de tous les processus d’apprentissage et très importante dans la neuroréhabilitation. Différents phénomènes jouent un rôle à cet égard :

- Unmasking : recrutement de connexions neuronales prélésionnelles non utilisées en cas de défaillance des connexions habituelles.

- Vicariance : prise en charge de la fonction d’une zone cérébrale perturbée par d’autres zones.

- Sprouting : sous l’influence de facteurs neurotropes, il se produit un bourgeonnement des axones avec formation de nouvelles synapses fonctionnelles.

- Diaschisis : les lésions d’une zone du cerveau peuvent initialement avoir un impact fonctionnel négatif sur des zones du cerveau éloignées du site de la lésion.

Après des lésions aiguës du SNC, on peut observer une période de neuroplasticité accrue d’au moins trois à quatre mois. Même au-delà de la phase de rémission spontanée, qui peut durer plus d’un an, l’application de mesures thérapeutiques intensives de neuroréhabilitation permet de démontrer une neuroplasticité fonctionnellement efficace, induite par l’entraînement.

Concept moderne de neuroréhabilitation

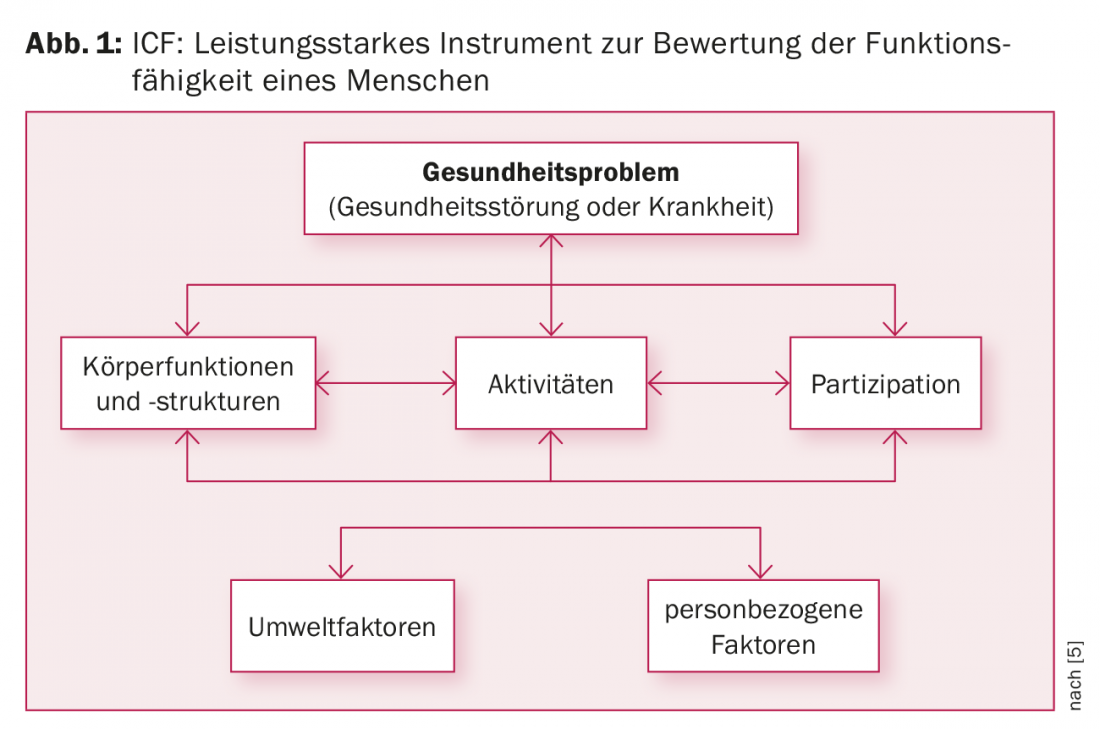

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l’OMS, introduite en 2001, est un outil puissant pour évaluer le fonctionnement d’une personne. Elle est également utilisée dans la neuroréhabilitation moderne et contemporaine [5]. Il est ainsi possible de décrire l’état de santé fonctionnel, le handicap, les handicaps sociaux et les facteurs environnementaux pertinents. Les fonctions et structures corporelles, les activités et la participation sociale ainsi que les “facteurs contextuels” liés à l’environnement et à l’individu sont ainsi opérationnalisés (fig. 1). La CIF est également le langage commun de l’équipe de traitement multiprofessionnelle en neuroréhabilitation, qui se compose de médecins, de physiothérapeutes et d’ergothérapeutes, de neuropsychologues, d’orthophonistes, de thérapeutes de travail, d’activation et de loisirs ainsi que d’évaluateurs professionnels, et qui sert de réseau pluridisciplinaire.

La rééducation après un accident vasculaire cérébral commence généralement dans les Stroke Units des hôpitaux de soins aigus et se poursuit ensuite généralement dans des établissements spécialisés/cliniques spécialisées.Médecins : ils sont responsables de l’évaluation différenciée des tableaux cliniques neurologiques spécifiques ainsi que du traitement des problèmes médicaux et des complications/urgences survenant au cours de l’évolution. Le suivi médical est effectué après une anamnèse détaillée et un examen neurologique interne au début de la mesure. Cela vaut en particulier pour la coordination et la surveillance de la rééducation avec une adaptation individuelle optimale du programme de rééducation aux déficits et aux besoins du patient. La condition la plus importante pour le succès de la rééducation est un état physique stable. En outre, la réduction des facteurs de risque (cardiovasculaires) est également décisive pour le traitement, notamment en vue de prévenir d’éventuelles récidives.

Soins de réadaptation : ils aident les patients à mettre en œuvre les compétences acquises dans le cadre des thérapies et des activités de la vie quotidienne (AVQ) : par exemple, la mobilisation à partir du lit, l’alimentation, l’hygiène corporelle, la prise de médicaments, etc. En fonction du niveau fonctionnel, les activités sont encouragées individuellement, c’est-à-dire qu’elles sont guidées ou prises en charge à la place des patients. Les tâches infirmières sont un élément central du processus de traitement multidisciplinaire. En tant que personnes de référence proches, les infirmières servent d’intermédiaires entre les patients, les médecins/thérapeutes spécialisés et les familles.

Physiothérapeutes : ils sont spécialisés dans l’entraînement des mouvements des membres affectés par des déficits moteurs et sensoriels, ainsi que dans la stabilité du corps et les réactions d’équilibre. L’accent est mis sur la mobilisation hors du lit, la sécurité de la marche et la locomotion (autonome).

Ergothérapeutes : ils s’occupent des activités de la vie quotidienne, telles que les soins corporels, l’alimentation et l’utilisation fonctionnelle ciblée des extrémités. Dans notre clinique, ils travaillent en étroite collaboration avec les physiothérapeutes au sein de l’équipe de sensorimotricité et interagissent avec eux, par exemple pour initier les mouvements en réduisant la spasticité ou en favorisant les mouvements par un entraînement ciblé de la perception corporelle. Les formes modernes de thérapie assistée par des machines (robotique) jouent un rôle de plus en plus important dans ce domaine [6,7].

Atteintes multiples

Les accidents vasculaires cérébraux entraînent souvent des troubles du langage, parfois temporaires, parfois plus durables, voire permanents. Il s’agit de troubles de l’articulation (dysarthries ou dysarthrophonies), de troubles du langage apraxiques (apraxie bucco-faciale) et de troubles de la voix (dysphonie), ainsi que de troubles du langage réceptifs, expressifs ou globaux (aphasies), parfois accompagnés d’une altération de la lecture et de l’écriture (dys-/Alexie ou dys-/Agraphie). En outre, pour diverses raisons, 50% des patients victimes d’un AVC souffrent de troubles aigus de la déglutition (dysphagie) et 25% de troubles chroniques [8].

Orthophonie : les troubles sont diagnostiqués et évalués à l’aide de méthodes d’examen appropriées. Sur le plan thérapeutique, outre les programmes d’exercices spécifiques pour la formation de la voix/des syllabes/des mots et des phrases, l’enseignement de stratégies de compensation, les formes de thérapie fazio-orale (par ex. F.O.T.T. selon Kay-Coombes) et l’entraînement ciblé à la déglutition jouent un rôle important. En cas de troubles graves de la déglutition, lorsque les patients sont équipés d’une canule trachéale, il peut être nécessaire de procéder à un examen radiologique ou endoscopique complémentaire de la déglutition avant de procéder à la décanulation.

Neuropsychologie : La plupart du temps, les accidents vasculaires cérébraux entraînent également des troubles cognitifs et psychologiques temporaires ou permanents, qui se traduisent par des troubles de l’attention (par exemple, la négligence est fréquente dans les lésions de l’hémisphère droit), de la mémoire et de la concentration, des troubles de la perception visuo-spatiale (par exemple, les troubles de la perception de l’hémisphère gauche). anopsie hémi-quadrant en cas d’infarctus dans le territoire d’approvisionnement des artères choroïdiennes antérieures et cérébrales postérieures) ainsi que des troubles de la lecture et du calcul (fréquents en cas de lésions de l’hémisphère dominant du langage) et des troubles des fonctions exécutives (p. ex. auto-motivation, volition, contrôle des impulsions, fixation d’objectifs, planification des actions, etc.

Les troubles sont d’abord évalués avec précision à l’aide de tests appropriés (y compris assistés par ordinateur) et d’explorations ciblées, avant d’être abordés de manière ciblée. Les troubles du comportement et de l’affect dans le cadre d’un psychosyndrome organique concomitant (OPS) sont également traités par les neuropsychologues. Dans le cas de la “post stroke depression” [9], observée chez environ 20 à 25% des personnes concernées, une intervention psychothérapeutique (de soutien) est parfois nécessaire en plus d’un traitement psychopharmacologique. Celle-ci est également nécessaire en cas de troubles de l’adaptation plus graves (généralement anxio-dépressifs) dans le cadre du traitement de la maladie. Nombre des dysfonctionnements décrits ci-dessus ont un impact négatif sur les performances professionnelles et l’aptitude à la conduite. Cette dernière est souvent affectée, au moins temporairement, après un accident vasculaire cérébral. La durée de l’incapacité de conduire dépend de la nature et de la gravité des troubles moteurs et cognitifs et est déterminée par les médecins traitants.

Thérapie par le travail, l’activation et les loisirs : elle complète l’offre thérapeutique. Les capacités récupérées et les stratégies de compensation apprises en sensori-motricité et en neuropsychologie y sont mises en œuvre et entraînées (dans le cadre de la vie quotidienne). Pour les patients actifs professionnellement, après le début d’une thérapie par le travail, il est fait appel en cours de route à un évaluateur professionnel qui initie une évaluation spécifique à la profession ou à l’activité et, si nécessaire, prend contact avec l’employeur et/ou l’assurance-invalidité.

Service social : il accompagne en permanence l’ensemble du processus de rééducation afin de poser rapidement les jalons d’une transition aussi harmonieuse que possible vers la phase post-hospitalière. Il s’agit alors de clarifier des questions importantes : La poursuite des soins à domicile avec l’organisation de mesures d’aide/de soutien appropriées (p. ex. soins à domicile, aide ménagère, service de repas) ou, en cas de besoin d’aide/de soins persistant ou permanent, le placement dans un établissement de transition ou d’hébergement/de soins adapté à cette situation. Pour les personnes qui travaillent, il faut également déterminer si et dans quelle mesure elles peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle après la maladie. Outre une évaluation professionnelle préalable, qui peut être réalisée au moins en partie dans le cadre de la thérapie par le travail, les mesures suivantes jouent un rôle important : des entretiens de planification préalable et d’accompagnement avec l’employeur et/ou la prise de contact avec l’assurance-invalidité (AI) en vue de l’introduction de mesures de soutien ciblées (p. ex. job coaching, adaptation du poste de travail, etc.) ou d’une procédure de rente. Le service social a également un rôle important à jouer en conseillant les personnes concernées et leur famille pendant le processus de réadaptation. Il est également un maillon important de l’équipe thérapeutique : il est chargé d’organiser et de structurer les entretiens d’information et de sortie avec le patient, sa famille et les médecins traitants, les thérapeutes et le personnel soignant.

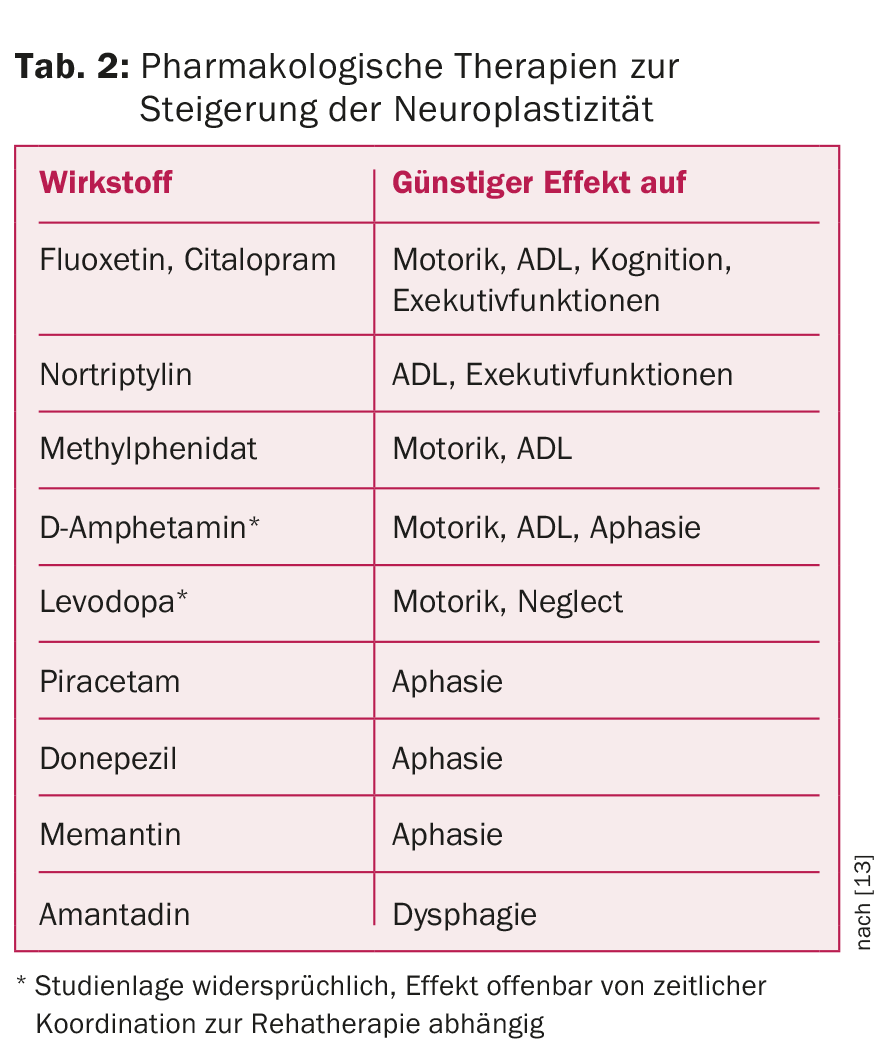

Pour améliorer les résultats de la neuroréhabilitation, des méthodes expérimentales telles que les thérapies pharmacologiques visant à augmenter la neuroplasticité (tableau 2), la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) [10] et la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS) [11] sont utilisées. Pour le traitement de la spasticité, outre les injections topiques de toxine botulique, les pompes à médicaments pour l’administration intrathécale continue de baclofène sont déjà bien établies.

La réadaptation primaire a lieu dans les trois à six mois suivant l’événement cérébrovasculaire. La durée de la rééducation (en milieu hospitalier) dépend du type et de la gravité des déficits et est généralement d’environ quatre à douze semaines.

Au cours de la phase post-hospitalière, le processus de réadaptation se poursuit en ambulatoire dans l’ancien/nouveau lieu de vie de la personne malade, dans la mesure où il subsiste des handicaps importants pour la vie quotidienne. La rééducation après un AVC dure souvent toute la vie. Un traitement intermittent en milieu hospitalier peut être utile pour traiter les séquelles ou les complications ou les déficiences graves persistantes.

Littérature :

- Meyer K, et al : Stroke events and case fatalities in Switzerland based on hospital statistics and cause of death statistics. Swiss Med Wkly 2009 ; 139(5-6) : 65-69.

- Adams HP, et al : Classification du sous-type d’accident vasculaire cérébral ischémique aigu. Définitions à utiliser dans un essai clinique multicentrique. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Accident vasculaire cérébral 1993 ; 24(1) : 35-41.

- Hankey GJ : Long-term outcome after ischaemic stroke/transient ischaemic attack. Cerebrovasc Dis 2003 ; 16 Suppl 1 : 14-19.

- Kwakkel G, et al : Predicting disability in stroke – a critical review of the literature. Age Ageing 1996 Nov ; 25(6) : 479-489.

- Institut allemand de documentation et d’information médicales (DIMDI) (éd.) : Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). OMS, Genève 2005.

- Pignolo L : Robotics in neuro-rehabilitation. J Rehabil Med 2009 Nov ; 41(12) : 955-960.

- Mehrholz J, Pohl M : Electromechanical-assisted gait training after stroke : a systematic review comparing end-effector and exoskeleton devices. J Rehabil Med 2012 Mar ; 44(3) : 193-199.

- Broadley S, et al : Predictors of prolonged dysphagia following acute stroke. J Clin Neurosci 2003 May ; 10(3) : 300-305.

- Huff W, Steckel R, Sitzer M : “Poststroke Depression”. Neurologue 2003 ; 74(2) : 104-114.

- Sook-Lei L, et al : Non-invasive brain stimulation in neurorehabilitation : local and distant effects for motor recovery. Front Hum Neurosci 2014 ; 8 : 378.

- Rosset-Llobet J, et al. : Effet de la stimulation transcrânienne directe du courant sur la neuroréhabilitation de la dystonie spécifique à la tâche : un essai clinique randomisé en double aveugle. Med Probl Perform Art 2015 Sep ; 30(3) : 178-184.

- Müller F, Walther E, Herzog J (éd.) : Praktische Neurorehabilitation. Concept de traitement après une lésion du système nerveux. 1ère édition 2014 : Verlag W. Kohlhammer.

- Hacke W (éd.) : Neurologie. 14e édition 2016 : Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

CARDIOVASC 2016 ; 15(4) : 8-12