Les événements indésirables post-vaccinaux sont fréquents, mais seule une petite partie d’entre eux sont de véritables effets indésirables vaccinaux. Les événements indésirables classés à tort comme effets secondaires des vaccins empêchent un traitement adéquat de la maladie sous-jacente réelle. C’est pourquoi, en cas de suspicion d’un “effet secondaire de la vaccination”, il faut toujours procéder à un diagnostic d’exclusion minutieux. Avant toute vaccination, la personne à vacciner ou ses substituts doivent être informés des avantages et des risques du ou des vaccins prévus.

Personne n’aime les “événements indésirables” et pourtant, en raison de leur fréquence, ils marquent notre quotidien. Dans le contexte médical, en ce qui concerne la pharmacovigilance dans le contexte de l’administration de médicaments, y compris les vaccins, nous devons distinguer les événements indésirables (“adverse event following immunization”, AEFI) des effets secondaires (“side effects”). La première de ces deux notions est volontairement très large et permet de surveiller la sécurité des médicaments et des produits thérapeutiques, y compris les vaccins, avec une grande sensibilité, car le lien temporel suffit pour qu’il y ait suspicion, indépendamment d’un lien de cause à effet supposé. En revanche, la spécificité est plutôt faible. Par exemple, un collapsus dix minutes après une vaccination doit initialement être considéré comme un événement indésirable. Si aucune autre cause plausible que le vaccin appliqué juste avant n’explique l’événement, on peut soupçonner un effet secondaire, c’est-à-dire un lien de cause à effet avec le vaccin. Cependant, il n’est pas toujours possible de prouver ou d’exclure avec certitude le lien de cause à effet, ce qui est particulièrement vrai pour les réactions systémiques.

En revanche, des réactions locales telles que des rougeurs ou des gonflements au point d’injection dans un intervalle de temps biologiquement plausible (l’expérience montre qu’il s’agit de quelques heures à quelques jours) sont des exemples typiques d’effets secondaires évidents liés à la vaccination.

Dans la terminologie de la pharmacovigilance, on utilise volontiers le terme d'”effet indésirable du médicament” (EIM) pour désigner les événements indésirables. Il implique un lien de cause à effet (effet du médicament), sans que celui-ci soit assuré a priori.

“Poésie et vérité” – pourquoi cet ajout inhabituel au titre de cet article ? Je l’ai choisi parce que les effets secondaires réels (“vérité”) sont beaucoup plus rares qu’on ne le pense généralement. La plupart des événements indésirables ont une autre cause que le(s) vaccin(s) précédent(s) et doivent donc être classés dans la catégorie “joint” dans le contexte de la pharmacovigilance. Mais il faut parfois un certain temps pour que les événements correspondants soient démasqués comme étant des “pseudo-effets secondaires”. Pour le patient concerné, ce processus de clarification revêt une importance considérable, car seule la recherche réussie de la véritable cause de l’événement ouvre l’option d’un traitement causal, alors que le diagnostic erroné d'”effet secondaire de la vaccination” entraîne souvent un haussement d’épaules résigné en ce qui concerne le traitement. Un exemple classique est celui de l'”encéphalopathie vaccinale de la coqueluche”, souvent citée dans les années 1990, qui ne s’est avérée être une fiction qu’après des années de recherches laborieuses [1,2]. Les vaccins entiers contre la coqueluche utilisés à l’époque se sont révélés innocents dans les manifestations postulées du SNC et ont donc été réhabilités depuis longtemps [3].

Vérité (ou réalité)

Aucun produit médical, y compris les vaccins, ne présente une sécurité absolue dans son utilisation, de sorte que nous ne pouvons garantir ni à nous-mêmes ni à nos patients l’absence d’effets secondaires. Mais cela ne doit pas nous rendre pessimistes, car les vaccins disponibles aujourd’hui présentent un niveau de sécurité très élevé, jamais atteint dans l’histoire de leur développement. Les chercheurs, les fabricants et, en tant que dernier maillon décisif de la chaîne d’assurance qualité, les autorités de réglementation, en l’occurrence Swissmedic en Suisse, s’en portent garants.

Dans les discussions avec des personnes critiques à l’égard de la vaccination, le niveau élevé de sécurité des vaccins n’est malheureusement souvent pas suffisamment souligné, bien qu’il constitue un argument fort en faveur de la vaccination en tant que telle. La raison principale de l’augmentation significative du niveau de sécurité au cours des deux ou trois dernières décennies est l’ampleur des essais cliniques réalisés : les vaccins ne sont plus seulement testés sur quelques centaines de personnes, mais généralement sur des dizaines de milliers de volontaires [4]. L’autorisation du point de vue de la sécurité du vaccin (l’efficience ou l’efficacité doit bien entendu également être démontrée) n’est accordée que si le type et la fréquence des événements indésirables significatifs ou des effets secondaires chez les personnes vaccinées ne diffèrent pas significativement de ceux des participants témoins.

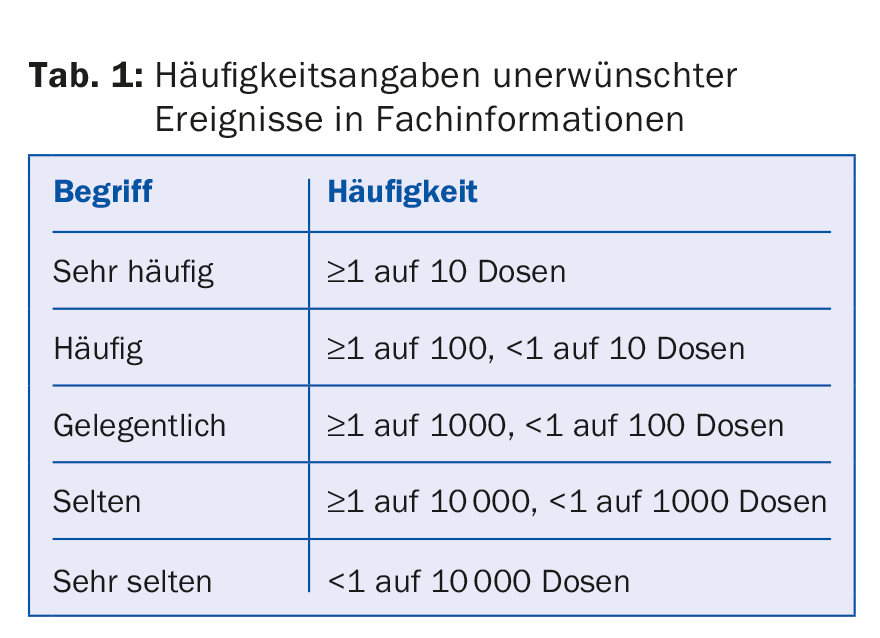

Grâce à des enquêtes minutieuses sur les cas suspects d’effets secondaires de la vaccination qui nous ont été signalés, nous savons que ceux-ci représentent une part plutôt faible des événements indésirables. Cependant, la perception du public surestime la fréquence des effets secondaires des vaccins, notamment parce que les notions de fréquence définies dans la pharmacovigilance invitent à une surinterprétation par les non-spécialistes (tableau 1).

Faits concernant les effets secondaires

Les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires typiques au site de vaccination (par exemple, rougeur, gonflement, douleur), qui sont généralement temporaires et facilement tolérables. La probabilité de leur survenue dépend du type de vaccination et du nombre de doses précédentes. Pour les vaccins inactivés (c’est-à-dire contenant des agents infectieux inactivés ou des antigènes spécifiques), les effets secondaires locaux sont de plus en plus fréquents d’une dose à l’autre, alors que l’âge du vaccinateur joue un rôle moins important. Ils ne nécessitent pas d’examen complémentaire si l’état général du patient n’est pas significativement affecté.

En revanche, les réactions systémiques, telles que la fièvre dans les 24 à 48 heures suivant la vaccination, nécessitent un examen approfondi du vacciné afin de pouvoir établir un diagnostic différentiel avec d’autres maladies coïncidentes et les traiter le cas échéant. Le traitement se limite sinon à des mesures symptomatiques (par exemple, des antipyrétiques).

Après l’administration de vaccins vivants (agents infectieux atténués, capables de se multiplier, par exemple rougeole-oreillons-rubéole, varicelle), une maladie vaccinale peut survenir, outre des effets secondaires locaux à l’endroit de la vaccination, généralement dans les premières 48 heures (au plus tôt le quatrième ou le cinquième jour post-vaccinal, c’est-à-dire après la fin de la période d’incubation). Celle-ci ressemble, sous une forme atténuée, à la maladie proprement dite causée par le virus de type sauvage. Il s’agit par exemple d’un exanthème fugace (rougeole, rubéole ou varicelle vaccinales) ou d’un gonflement unilatéral ou bilatéral de la parotide, généralement peu prononcé (oreillons vaccinales). Ces manifestations sont de courte durée (un à deux jours), bénignes et généralement non contagieuses. Ils ne nécessitent donc pas de traitement spécifique ni d’isolement du vacciné.

Entretien d’information avant vaccination

Avant toute vaccination, la personne à vacciner ou ses représentants légaux doivent être informés des avantages et des risques du ou des vaccins envisagés. L’éducation doit répondre aux exigences suivantes :

- Elle doit être effectuée par un médecin.

- L’étendue et l’intensité dépendent des circonstances individuelles, c’est-à-dire en fonction du patient et en tenant compte de son niveau linguistique et intellectuel.

- Il doit y avoir suffisamment de temps disponible, c’est-à-dire que la personne à informer doit avoir la possibilité de poser des questions.

- Elle doit se faire oralement, bien que des informations écrites (par exemple sous la forme d’une fiche d’information) soient autorisées au préalable et souvent utiles.

- Elle doit mentionner le caractère volontaire de la ou des vaccinations envisagées ; elle ne doit pas donner l’impression que la ou les vaccinations sont un “must” incontournable.

En ce qui concerne le contenu, il est recommandé d’aborder les points suivants lors de l’entretien d’information :

- Présentation de l’utilité de la ou des vaccination(s) prévue(s), c’est-à-dire indications sur le succès escompté de la vaccination, ainsi que la présentation objective des conséquences possibles de la maladie en cas de renonciation à la vaccination correspondante ;

- Présentation d’éventuelles alternatives à la vaccination (par ex. prophylaxie d’exposition, chimioprophylaxie, etc.) ;

- le type et le nombre de vaccins nécessaires pour obtenir une protection immunitaire complète ;

- des conseils sur les précautions à prendre après la vaccination chez le vacciné lui-même ou chez ses contacts (par exemple, éviter tout contact avec des personnes immunodéprimées après une vaccination contre la varicelle) ;

- la nature et la fréquence des effets indésirables éventuels et leurs conséquences. Cela doit inclure tous les effets secondaires connus, le contenu de l’information professionnelle correspondante étant déterminant.

L’information peut avoir lieu juste avant la vaccination prévue. Un délai de réflexion plus long n’est pas nécessaire. Après l’entretien d’information, le consentement à la vaccination doit être formellement obtenu. Cela peut se faire oralement. Il est toutefois recommandé de consigner par écrit dans le dossier du patient le contenu et l’étendue de l’entretien d’information ainsi que les éventuels témoins (personnel du cabinet).

Déclaration obligatoire

Tout événement indésirable post-vaccinal inexpliqué doit être déclaré (via les centres de pharmacovigilance, voir www.swissmedic.ch), à condition qu’il s’agisse d’une maladie menaçante, qu’il conduise à un traitement médicamenteux ou qu’il s’agisse d’une observation nouvelle pertinente (c’est-à-dire non décrite dans l’information professionnelle).

Joint d’étanchéité

De nos jours, les vaccins font souvent l’objet de critiques publiques parce que l’on s’est habitué à leur succès (baisse des maladies évitables par la vaccination) et que l’on accorde davantage d’attention aux effets secondaires supposés ou réels. Dans les cas extrêmes – la maladie est fortement repoussée, les préoccupations en matière de sécurité sont si fortes que l’acceptation de la vaccination diminue et que la maladie augmente à nouveau en fréquence – les vaccinations réussies creusent en quelque sorte leur propre tombe [5].

Nous devons accepter le fait que la tolérance du public vis-à-vis des effets secondaires des vaccins est beaucoup plus faible que celle des médicaments : Les vaccins sont administrés à des personnes en bonne santé, souvent des nourrissons, et toute modification de leur état de santé ou de leur comportement est jugée avec suspicion, alors que les médicaments sont souvent administrés à des patients malades qui souffrent et dont les effets secondaires sont donc acceptés à bon compte.

Souvent, des rumeurs concernant de prétendues complications ou même des dommages liés à la vaccination se propagent via les médias sociaux (que ce soit consciemment ou non). La plupart du temps, il s’agit d’affirmations générales, comme par exemple que les vaccins conduiraient à l’autisme ou à la sclérose en plaques ou, plus généralement, qu’ils surchargeraient le système immunitaire – des études scientifiques ont réfuté ces affirmations et les classent donc dans la catégorie “fiction” [6].

Littérature :

- Stehr K, et al. : Réhabilitation de la vaccination contre la coqueluche. Lésions permanentes post-vaccinales : un mythe. Pädiat Prax 1994 ; 47 : 175-183.

- Cherry JD : ‘Encéphalopathie vaccinale de la coqueluche’ : Il est temps de la reconnaître comme le mythe qu’elle est. JAMA 1990 ; 263 : 1679-1680.

- Heininger U : La réévaluation de la coqueluche et de la parapertussis. Recherches sur le diagnostic, les symptômes, l’épidémiologie et la prophylaxie vaccinale des coqueluches actuelles (thèse d’habilitation). Thieme Verlag : Stuttgart, New York, 1996.

- Koch J, et al. : Background paper to the recommendation for routine rotavirus vaccination of infants in Germany. Bundesgesundheitsbl 2013 ; 56 : 957-984.

- Heininger U : Le succès de l’immunisation – creusant sa propre tombe ? Vaccine 2004 ; 22 : 2071-2072.

- Offit PA, et al : Addressing parents’ concerns : do multiple vaccines overwhelm or weak the infant’s immun system ? Pediatrics 2002 ; 109 : 124-129.

Sites utiles sur la sécurité des vaccins :

- Swissmedic : www.swissmedic.ch

- Infovac : www.infovac.ch

- Organisation mondiale de la santé (OMS) :

- www.who.int/immunization_safety

- Institut pour la sécurité des vaccins Johns Hopkins :

- www.vaccinesafety.edu

- Centers for Disease Control and Prevention États-Unis :

- www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vsd/index.html

- The Brighton Collaboration : www.brightoncollaboration.org

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016 ; 11(6) : 8-10