En 1958, le professeur Åke Senning, nommé quelques années plus tard à Zurich, a lancé une évolution sans précédent de la médecine à l’hôpital Karolinska de Stockholm : l’implantation du premier stimulateur cardiaque chez un être humain. Au fil des ans, la technique a été développée et perfectionnée de plusieurs manières. Alors que l’on pensait, au tournant du millénaire, qu’il était difficile d’ajouter quoi que ce soit, les 16 dernières années ont montré qu’il n’en était rien. Parmi les développements récents, on peut citer la thérapie de resynchronisation cardiaque (stimulateur CRT), le monitorage à domicile, les systèmes compatibles avec l’IRM et la réduction continue de la taille des stimulateurs.

Le 8 octobre 1958, le professeur Åke Senning (1915-2000) a implanté pour la première fois au monde un stimulateur cardiaque chez un être humain à l’hôpital Karolinska de Stockholm. Il a été construit par le Dr Rune Elmqvist (1906-1996), ingénieur et médecin suédois. Le stimulateur cardiaque a été construit à l’origine pour une expérience sur des animaux. L’épouse du premier patient, Arne Larsson (1918-2001), avait cependant insisté auprès de l’implanteur jusqu’à ce que le stimulateur soit finalement implanté en raison d’un bloc AV total avec jusqu’à 40 syncopes par jour (fig. 1). Après l’implantation, le patient a pu mener une vie tout à fait normale sans syncopes. C’est la première fois qu’il a été démontré que les conséquences d’un bloc AV total pouvaient être traitées à l’aide d’un stimulateur cardiaque [1].

Åke Senning a été nommé professeur à Zurich et le 16 avril 1961, il a pris la direction de la nouvelle clinique chirurgicale A de l’ancien hôpital cantonal de Zurich. Il a ramené de Suède la technique d’implantation d’un stimulateur cardiaque. Dès 1961, il a implanté quatre stimulateurs cardiaques à Zurich et six en 1962.

Les stimulateurs cardiaques implantables ont été perfectionnés. Au départ, il n’existait que des stimulateurs cardiaques asynchrones (V00), qui délivraient en général 60 à 70 impulsions par minute, indépendamment de l’activité cardiaque.

En 1968, nous avons pu implanter les premiers pacemakers dits à la demande (VVI/VVT). Ils avaient l’avantage de ne pas déclencher de parasystolie lorsque le patient avait son propre rythme. Le stimulateur VVI n’émettait des impulsions que lorsque la fréquence cardiaque était inférieure à la fréquence du stimulateur. Pour ne pas enfreindre le brevet de la stimulation VVI, Elema a introduit la stimulation VVT. Ce stimulateur stimulait le cœur dès que la fréquence cardiaque était inférieure à la fréquence du stimulateur. Lorsque la fréquence cardiaque était plus élevée, il délivrait des stimuli en synchronisation avec le QRS, qui tombaient dans la période réfractaire absolue du complexe QRS et restaient donc inefficaces.

Le premier stimulateur cardiaque auriculaire synchrone (VAT) a également été décrit dès 1963 [2]. Celui-ci n’a toutefois pu être utilisé qu’après le développement d’électrodes auriculaires fiables.

Les électrodes

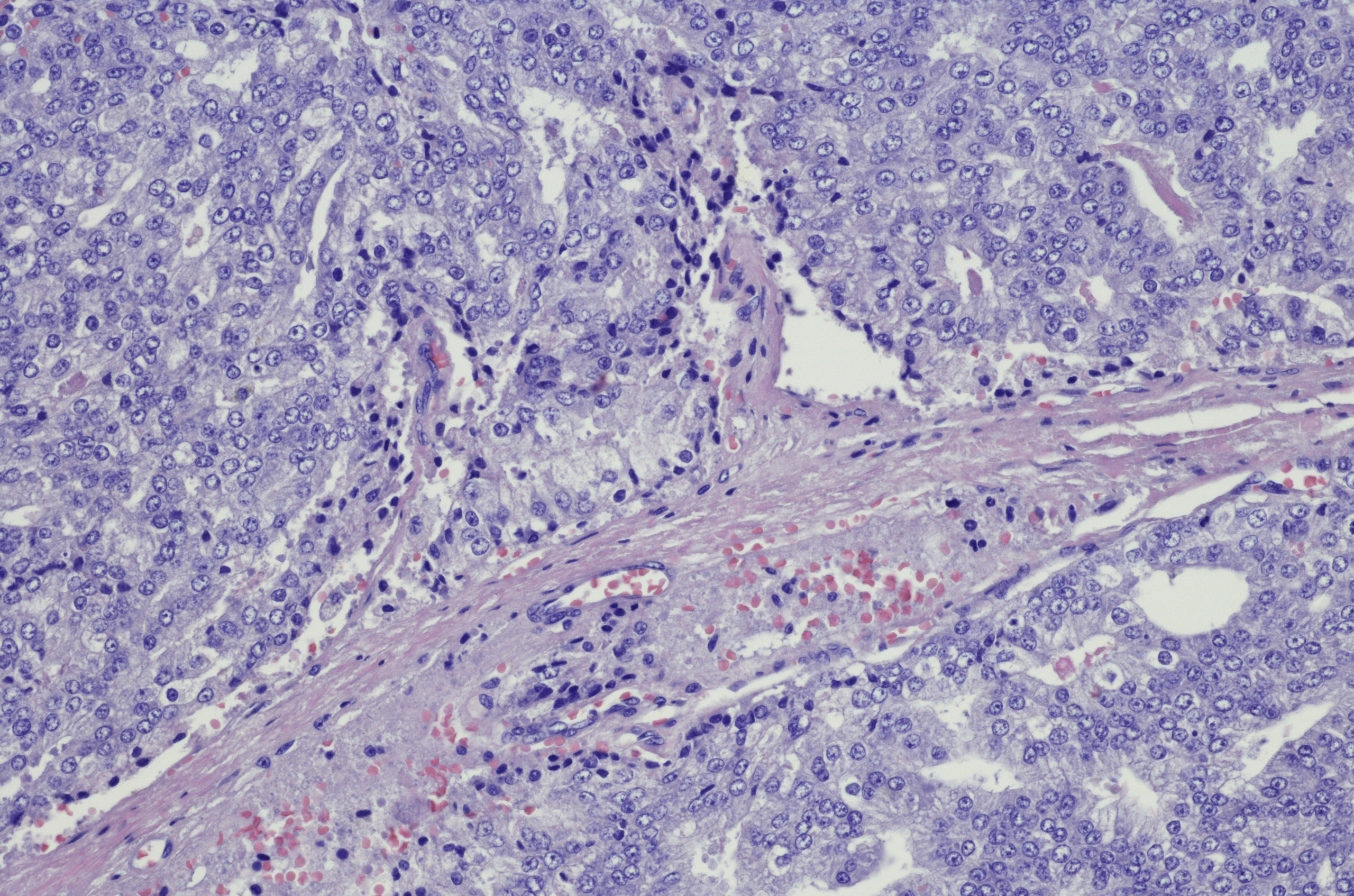

Les premiers stimulateurs stimulaient le cœur via des électrodes placées au niveau épicardique. Lagergren et Johansson [3] ont décrit les premières implantations de stimulateur cardiaque avec des sondes endocardiques transveineuses. Ils ont rapidement été proposés non seulement par Elema, mais aussi par Cordis et Medtronic. Ces derniers fabriquaient à la fois des électrodes unipolaires et bipolaires. Ceux-ci étaient assez épais et encombrants et avaient des systèmes de connecteurs différents, ce qui explique que l’interchangeabilité des stimulateurs n’était possible qu’avec des adaptateurs. De même, le taux de complications et de dislocation était encore très élevé avec ces électrodes.

Bientôt, les électrodes ont été dotées de barbillons ou de mécanismes de vissage afin de réduire le taux élevé de dislocation (Fig. 2). Les fils d’alimentation sont devenus plus fins et plus flexibles, et la contrôlabilité lors de l’implantation a également été améliorée – tout comme les systèmes épicardiques ; Medtronic, en particulier, a été à l’avant-garde dans ce domaine (Fig. 3).

Les sondes épicardiques étaient appréciées parce que le temps d’implantation était prévisible et qu’elles ne pouvaient pas être déplacées. En 1976, le taux de dislocation était de 10%. En Suisse, 30% des sondes ventriculaires ont été implantées par voie épicardique. L’accès à celui-ci était sous-xyphoïdien et le stimulateur était placé par voie abdominale.

La source d’énergie

L’un des principaux problèmes techniques rencontrés lors du développement des stimulateurs cardiaques était la fiabilité de l’alimentation en énergie pendant une période aussi longue que possible. Le premier stimulateur cardiaque mis au point par Senning et Elmqvist en 1958 utilisait deux accumulateurs rechargeables au nickel-cadmium qui devaient être rechargés toutes les une à deux semaines à travers la peau via une bobine d’induction (placée sur le stimulateur).

Hormis le premier stimulateur cardiaque, les piles dites “au mercure” de la société Mallory ont été presque exclusivement utilisées comme source d’énergie de 1959 à 1974. Comme la tension de leurs cellules n’était que de 1,35 volt, quatre à sept cellules d’une capacité nominale de 0,95 Ah ont été connectées en série pour atteindre la tension de sortie nécessaire à la stimulation. En raison de leur autodécharge relativement importante, de l’ordre de 8 à 10% par an, la durée de fonctionnement des stimulateurs n’était que de deux à quatre ans environ. Comme de l’hydrogène était produit pendant la décharge des cellules, ni la batterie ni le stimulateur cardiaque ne pouvaient être encapsulés hermétiquement sans mesures spéciales. La batterie et l’électronique étaient généralement noyées dans de la résine époxy, à travers laquelle l’hydrogène pouvait se diffuser vers l’extérieur.

En 1972, Pacesetter a tenté d’utiliser des accumulateurs nickel-cadmium rechargeables améliorés dans des stimulateurs cardiaques. Les premiers stimulateurs utilisant des piles au nickel-cadmium rechargeables par induction à travers le corps nécessitaient un temps de charge de quatre heures par mois. Leur durée de fonctionnement théorique pouvait atteindre 20 ans. Le système de télémétrie bidirectionnelle récemment développé pour contrôler la charge de la batterie a également permis d’améliorer la durée de vie. Néanmoins, le nombre de stimulateurs implantés n’a pas été aussi élevé que prévu, car une nouvelle pile primaire à base d’iodure de lithium commercialisée a également atteint une durée de fonctionnement allant jusqu’à 15 ans, sans l’inconvénient de devoir être rechargée régulièrement.

Cette pile au lithium-iodure WGL-702 a été fabriquée par Wilson Greatbach pour les applications de stimulation cardiaque et a été utilisée pour la première fois en 1973 dans un modèle de stimulateur cardiaque Maxilith 301 de la société CPI. La tension des cellules de la batterie était de 2,8 volts ; une seule batterie était donc nécessaire pour le stimulateur. Les quatre à cinq volts de tension de sortie nécessaires à la stimulation ont pu être générés à l’aide de doubleurs de tension. L’autodécharge de la batterie était d’environ 1% par an. La batterie ne produisait pas de gaz pendant la décharge, ce qui permettait d’encapsuler hermétiquement la batterie et l’électronique dans un boîtier métallique.

La pile lithium/chlorure de thionyle a été développée pour concurrencer la pile lithium-iodure et a été utilisée pour la première fois par la société Arco en 1974 dans les stimulateurs cardiaques. La tension de la cellule était de 3,7 volts. La densité énergétique élevée de la cellule a permis d’obtenir des dimensions mécaniques relativement petites. Cependant, le fait que la tension de la batterie s’effondrait rapidement à la fin de la période d’utilisation s’est rapidement révélé être un inconvénient pour le fonctionnement du stimulateur, ce qui fait qu’il n’était pas possible de prévoir à temps le remplacement nécessaire du stimulateur. Un grand nombre de stimulateurs cardiaques ont donc dû être remplacés prématurément dans le monde entier. En Suisse également, le nombre de changements de stimulateur cardiaque a doublé en 1982 par rapport à l’année précédente.

Développements dans les années 70

Le premier stimulateur cardiaque à fréquence “programmable” (type 5842) a été fabriqué par la société Medtronic-Chardac en 1969. La “programmation” de la fréquence était toutefois un peu plus compliquée qu’aujourd’hui. Une aiguille tricuspide stérile a été insérée sous anesthésie locale à travers la peau du patient, à travers un mamelon en silicone sur le stimulateur cardiaque, jusqu’au potentiomètre déterminant la fréquence. En tournant l’aiguille, il était possible de modifier le potentiomètre et donc la fréquence du stimulateur. De la même manière, l’intensité de l’amplitude du stimulus a été modifiée sur un modèle ultérieur de Medtronic. Quelques années plus tard, une amélioration a été apportée par la transmission magnétique du mouvement de rotation à un réducteur mécanique dans le stimulateur, via lequel le potentiomètre était tourné.

La programmation à l’aide d’impulsions magnétiques a rapidement suivi. En 1973, le premier stimulateur cardiaque programmable (VVIP) avec deux circuits CMOS intégrés a été développé par la société Cordis. La fréquence de stimulation ainsi que l’intensité de la stimulation (amplitude ou durée d’impulsion) pouvaient être modifiées en six étapes chacune par des impulsions magnétiques via un commutateur magnétique (Reed-Switch).

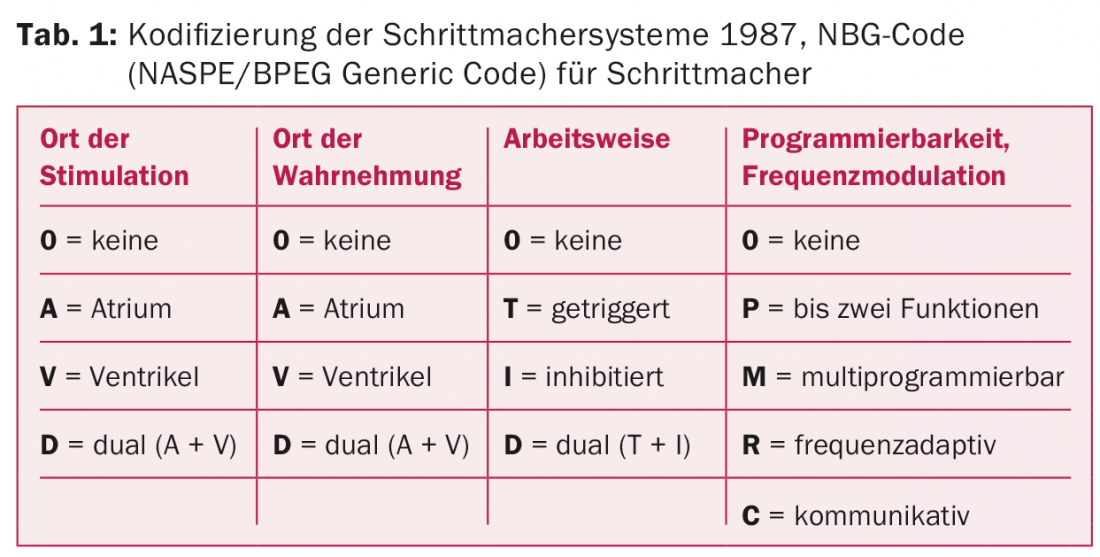

La complexité croissante des systèmes a rapidement nécessité une description simple des types de fonctions. Celle-ci a d’abord eu lieu en 1974 avec le code ICHD (Inter-Society For Heart Disease Resources) composé de trois lettres. En raison du développement des stimulateurs programmables, ce code a dû être étendu à un code à cinq lettres en 1981. En 1987 et 2000, la codification a été révisée et le code NBG (NASPE/BPEG Generic Code) qui en a résulté est toujours en vigueur aujourd’hui (tab. 1).

En 1978, les premiers stimulateurs multiprogrammables AAIM et VVIM ont été développés. Ici, pratiquement tous les paramètres du stimulateur cardiaque pouvaient être réglés selon les besoins. Malheureusement, la programmation des paramètres n’a été mesurée qu’indirectement. Il manquait la confirmation.

Implantations de stimulateurs cardiaques en Suisse

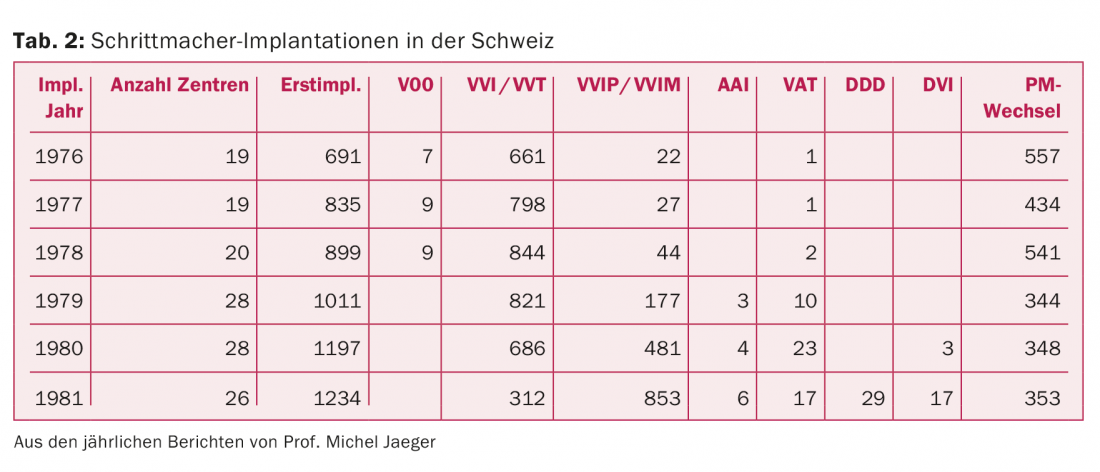

En 1976, 19 hôpitaux en Suisse avaient déjà implanté des stimulateurs cardiaques (tab. 2). A cette époque, l’implantation de stimulateurs cardiaques posait encore de nombreux problèmes techniques et chirurgicaux. En 1975, la Société suisse de cardiologie a donc chargé le professeur Michel Jaeger de Lausanne d’assurer la coordination en tant que délégué aux problèmes de stimulation cardiaque et d’établir des statistiques annuelles sur le nombre d’implantations et les problèmes rencontrés dans toute la Suisse. Il a exercé cette fonction jusqu’en 1981. En 1980, le groupe de travail sur les stimulateurs cardiaques de la SSC a été créé et le professeur Jaeger en a été le président de 1980 à 1983 (voir à ce sujet www.pacemaker.ch).

En 1978, Luc Tissot, de Tissot Montres, a fondé Precimed S.A. au Locle avec Branco Weiss, fondateur de la société Kontron (une filiale de Hoffmann-La Roche). Les premiers stimulateurs cardiaques fabriqués industriellement en Suisse sous le nom de Precilith ont été construits dans la fabrique de montres Tissot. Tous les stimulateurs ont fait preuve d’une grande fiabilité et d’une longue durée de vie. Lorsque le développement des premiers stimulateurs programmables a nécessité un investissement important, l’entreprise a été vendue en 1983 à la société américaine de stimulation Intermedics.

A la fin des années 70, le nombre d’entreprises proposant leurs produits en Suisse était passé à douze.

Le premier stimulateur cardiaque avec télémétrie bidirectionnelle

En 1979, le premier stimulateur cardiaque à télémétrie bidirectionnelle (Programalith) a été développé par la société Pacesetter. Pacesetter a profité de l’expérience qu’ils avaient acquise avec les accumulateurs rechargeables. Les paramètres du stimulateur cardiaque pouvaient être modifiés par des signaux électromagnétiques à l’aide du programmateur, et la programmation était confirmée par télémétrie. En outre, des données de mesure telles que la tension de la batterie ou la résistance des électrodes ont été transmises du stimulateur au programmateur, ce qui a permis de mieux surveiller l’état de la batterie et des électrodes.

La stimulation physiologique

Dans les années 80, l’accent a été mis de plus en plus sur la stimulation physiologique du cœur. On a découvert que la stimulation séquentielle ou la stimulation auriculaire permettaient d’obtenir une meilleure hémodynamique que la stimulation VVI.

Dans un premier temps, des stimulateurs AAI, VAT et DVI ont été implantés. Le premier stimulateur cardiaque DDD a été développé par Medtronic en 1980. Celui-ci était encore assez grand, non programmable et pesait 148 g. Le premier stimulateur cardiaque double chambre multiprogrammable a été introduit en 1981 par Biotronik (Diplos-03) et implanté en Suisse.

En 1984, Medtronic a mis au point le premier stimulateur cardiaque à fréquence adaptative, l’Activitrax, doté d’un capteur intégré qui accélérait la fréquence du stimulateur en cas d’activité physique du patient. Les vibrations générées par les mouvements du patient étaient reçues par un cristal piézoélectrique et la fréquence du stimulateur était modifiée en fonction de l’intensité des signaux. D’autres fabricants sont rapidement arrivés sur le marché avec des capteurs d’activité très différents. Une réponse proche de la physio-logie a été obtenue avec le système de contrôle du volume respiratoire Meta MV de la société Telectronics.

Dans un premier temps, seuls les systèmes à chambre unique étaient contrôlés par le capteur, puis le mode de réponse au taux a également été utilisé pour les systèmes à deux chambres.

Jusqu’à la fin des années 80, pratiquement tous les types de stimulateurs connus aujourd’hui ont été fabriqués et implantés (tab. 3).

En 1985, l’industrie s’est finalement mise d’accord sur un système de connecteur unique VS-1 (Voluntary Standard), qui a ensuite donné naissance au connecteur IS-1 (3,2 mm de diamètre au lieu de 5 ou 6 mm). Cela a non seulement simplifié le changement de stimulateur cardiaque, mais a également permis de réduire considérablement la taille des stimulateurs.

Développements dans les années 90

Dans les années 90, ce sont surtout les programmateurs qui ont été développés et optimisés. La télémétrie bidirectionnelle a été introduite chez pratiquement tous les fabricants et le suivi des patients est devenu de plus en plus facile. Les données pouvaient être imprimées à l’aide de l’imprimante intégrée au programmateur. À partir des valeurs transmises par télémétrie, le programmateur a calculé la durée de fonctionnement prévue du stimulateur et la capacité restante de la batterie. Les potentiels intracardiaques ont pu être représentés et leur taille a pu être mesurée. Le seuil de stimulation des électrodes connectées pouvait également être déterminé manuellement ou de manière entièrement automatique. L’intensité de la stimulation a été automatiquement adaptée au seuil de stimulation, ce qui a permis de prolonger la durée de fonctionnement du stimulateur – des possibilités qui n’existaient pas des années auparavant. La sécurité des patients a ainsi été de plus en plus améliorée.

Les stimulateurs ne sont pas seulement devenus plus “intelligents”, ils sont devenus de plus en plus petits pour une durée de vie égale ou supérieure. Alors que le premier stimulateur DDD pesait 150 g en 1980, un stimulateur DDDR avec télémétrie bidirectionnelle de la même société ne pesait plus que 32 g en 1997. Cela a rendu de plus en plus facile non seulement la surveillance des patients, mais aussi l’implantation des stimulateurs cardiaques.

Développements après le changement de millénaire

En raison de fusions et de regroupements d’entreprises, leur nombre est tombé à cinq.

On pensait que tout avait été développé et qu’il n’y avait rien de nouveau à ajouter. Mais le développement s’est poursuivi et de plus en plus d’automatismes et d’algorithmes ont été introduits à la fois dans les stimulateurs et dans les programmateurs. Les fonctions de diagnostic aident au suivi et à l’adaptation optimale de la fonction du stimulateur aux besoins du patient.

Voici quelques exemples de l’évolution de ces dernières années.

Thérapie de resynchronisation cardiaque (stimulateur CRT)

Pour la resynchronisation cardiaque, des essais ont déjà été réalisés dans les années 90 avec des stimulateurs cardiaques double chambre ordinaires. Les deux ventricules ont été stimulés à l’aide d’un adaptateur en Y et d’électrodes épicardiques. Plus tard, l’électrode épicardique a été remplacée par l’électrode du sinus coronaire. L’inconvénient de ce système était qu’il n’était pas possible de régler indépendamment la durée AV à gauche et à droite.

Cette possibilité a été intégrée dans le premier stimulateur cardiaque à trois chambres, InSynk, lancé en 2001 par la société Medtronic.

Sur ces stimulateurs, deux sondes ventriculaires pouvaient être connectées et les temps AV pouvaient être programmés indépendamment. La sonde ventriculaire gauche a été implantée par voie veineuse via le sinus veineux coronaire, au niveau de la paroi latérale du ventricule gauche. La stimulation précoce de la paroi postéro-latérale excitée tardivement a permis de resynchroniser la séquence de contraction ventriculaire perturbée.

Aujourd’hui, les systèmes biventriculaires sont proposés par toutes les sociétés. En 2015, environ 4% des premières implantations en Suisse étaient des stimulateurs CRT.

Surveillance à domicile

Le monitorage à domicile introduit par Biotronik peut réduire au minimum le nombre de visites médicales d’un patient avec un stimulateur cardiaque implanté. Selon le paramétrage, toutes les informations relatives à la santé du patient sont transmises au cabinet ou à la clinique une fois par jour à une heure donnée et sont enregistrées pour un suivi régulier. Ils permettent donc au médecin de surveiller l’état du patient de manière entièrement automatisée et de détecter précocement les complications graves. Les événements tels que les troubles du rythme et les anomalies du système sont directement signalés au médecin et ne sont pas découverts lors de l’examen de routine suivant. Le médecin peut ainsi réagir immédiatement et prendre contact avec le patient si nécessaire.

Systèmes compatibles avec l’IRM

Lors de l’examen IRM d’un patient avec un stimulateur cardiaque ou un DAI implanté, des tensions élevées peuvent être générées dans les électrodes par induction, ce qui provoque des brûlures à l’extrémité de l’électrode sur le myocarde. L’appareil peut également être endommagé ou son fonctionnement perturbé pour la même raison.

Des systèmes de stimulation et des électrodes permettant d’examiner le patient par IRM ont été récemment développés. Des mécanismes de protection et des configurations d’électrodes spécifiques assurent la sécurité du patient et de l’appareil.

La compatibilité avec l’IRM doit toutefois être gérée avec prudence. L’ensemble du système, c’est-à-dire aussi bien le stimulateur cardiaque ou le DAI que les électrodes connectées, doit être compatible avec l’IRM. Il ne doit pas non plus y avoir d’électrode non résistante à l’IRM déclassée et non connectée au dispositif. Il est préférable de contacter la clinique qui a implanté le stimulateur avant de passer un examen IRM.

Des pacemakers de plus en plus petits

Depuis juin 2015, le dernier développement de Medtronic, le stimulateur intracardiaque sans électrode VVIR Micra, est également autorisé et disponible en Suisse. Il est placé dans le ventricule droit à l’aide d’un cathéter et s’ancre dans le myocarde à l’aide de crochets en nitinol. L’électronique et la batterie sont logées dans le stimulateur cardiaque. Il est de forme cylindrique, mesure 26 mm de long, 6,7 mm de large et pèse 1,8 g. Il est également disponible en version imprimée. Il est entièrement programmable, un histogramme de fréquence est enregistré et il possède toutes les caractéristiques d’un stimulateur cardiaque avec des électrodes transveineuses. En 2015, 44 systèmes de ce type ont déjà été implantés en Suisse.

Mot de la fin

Dans ce bref résumé, nous avons essayé de montrer les différentes étapes de développement et les obstacles rencontrés au cours des 58 dernières années, sans prétendre à l’exhaustivité. Nous ne pouvons pas prévoir où nous mènera l’évolution future, tout au plus la deviner.

Littérature :

- Senning A : Discussion d’un article de Stephenson SE, et al : Physiologic P-Wave Cardiac Stimulator. J Thorac Cardiovasc Surg 1959 ; 38 : 604-609. lu à la trente-neuvième réunion annuelle de l’Association américaine de chirurgie thoracique, 21-23 avril 1959, Los Angeles.

- Nathan DA, et al : An implantable synchronous pacemaker for the long-term correction of complete heart block. Circulation 1963 ; 27 : 682-685.

- Lagergren H, et al. : One hundred cases of treatment for Adams-Stokes Syndrome with permanent intravenous pacemaker. J Thorac Cardiovasc Surg 1965 ; 50(5) : 710-714.

CARDIOVASC 2016 ; 15(3) : 4-9