L’immunothrombopénie (ITP) est une maladie auto-immune qui touche plus fréquemment les enfants et les adolescents, ainsi que les personnes âgées de plus de 60 ans. Il s’agit d’un diagnostic d’exclusion. Les taux de plaquettes très bas sont justement associés à une morbidité et une mortalité accrues. Un traitement est donc recommandé en cas de taux de plaquettes <30 G/l (même à des taux plus élevés en cas de saignement ou de risque de saignement [par exemple chez les patients sous aspirine®]) ou en cas de chute rapide des plaquettes. Avant de prendre des mesures spécifiques, les médicaments qui influencent la coagulation doivent être arrêtés (par exemple, les AINS). En cas de PTI nouvellement diagnostiqué chez l’adulte, sans cause secondaire et sans hémorragie grave, le traitement de première ligne par stéroïdes est prioritaire. Les immunoglobulines sont surtout utilisées en cas de taux de plaquettes très bas et/ou de saignements significatifs. Cependant, ils n’ont qu’un effet à court terme. Les plaquettes ne doivent être utilisées que dans des cas exceptionnels d’hémorragies mettant la vie en danger. En deuxième ligne, le traitement est individuel. Les options vont de la splénectomie au rituximab, qui n’a pas d’autorisation de mise sur le marché en Suisse dans cette indication, en passant par les agonistes de la thrombopoïétine Eltrombopag et Romiplostim.

L’immunothrombopénie (PTI) était autrefois appelée purpura thrombocytopénique idiopathique ou maladie de Werlhof. Cependant, le terme d’immunothrombopénie devrait aujourd’hui être utilisé de manière générale, car il représente le mieux la pathogenèse. Le PTI est une maladie auto-immune dont l’incidence est de 20-100/million/an selon les sources [1,2]. La grande dispersion est le plus souvent liée au fait que le PTI est un diagnostic d’exclusion et que, par conséquent, toutes les causes secondaires n’ont pas été identifiées, selon l’étendue des investigations. En général, un taux de plaquettes < G/l est requis pour le diagnostic [3].

La maladie présente deux pics d’âge. L’un concerne les enfants et les adolescents, l’autre les personnes de plus de 60 ans. Le PTI est chronique chez environ un tiers des enfants, alors que chez les adultes, on peut s’attendre à une évolution chronique chez deux tiers d’entre eux. En fonction de la durée de la maladie, on parle de PTI nouvellement diagnostiqué (si l’évolution est inférieure à trois mois), de PTI persistant (si l’évolution est comprise entre trois et douze mois) et de PTI chronique (si l’évolution est supérieure à douze mois). Selon qu’une maladie concomitante liée au PTI peut être trouvée lors de l’examen, on parle de PTI secondaire ou, en l’absence d’une telle maladie, de PTI primaire.

Clarification de la thrombopénie

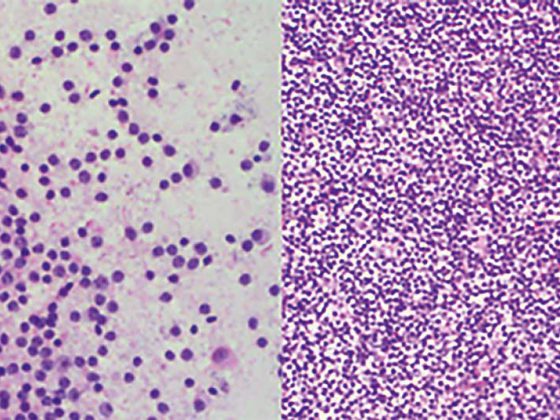

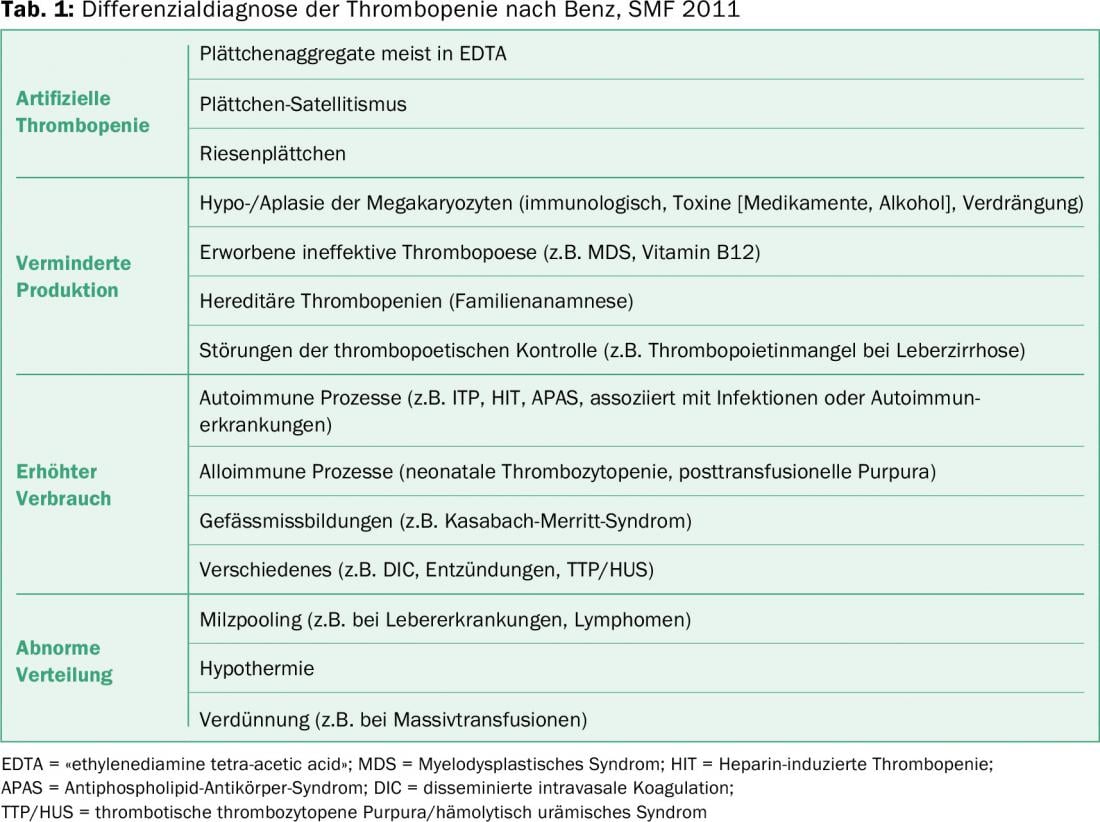

Le PTI est un diagnostic d’exclusion, il faut donc exclure toute autre cause de faible taux de plaquettes. Le tableau 1 donne un aperçu du diagnostic différentiel de la thrombopénie. En cas de thrombopénie isolée, il est essentiel d’exclure en premier lieu une pseudothrombopénie. Cliniquement, ces patients ne présentent pas de saignements malgré des taux de plaquettes fortement abaissés. Le diagnostic peut être établi au microscope et le taux de plaquettes du sang citraté est presque toujours normal.

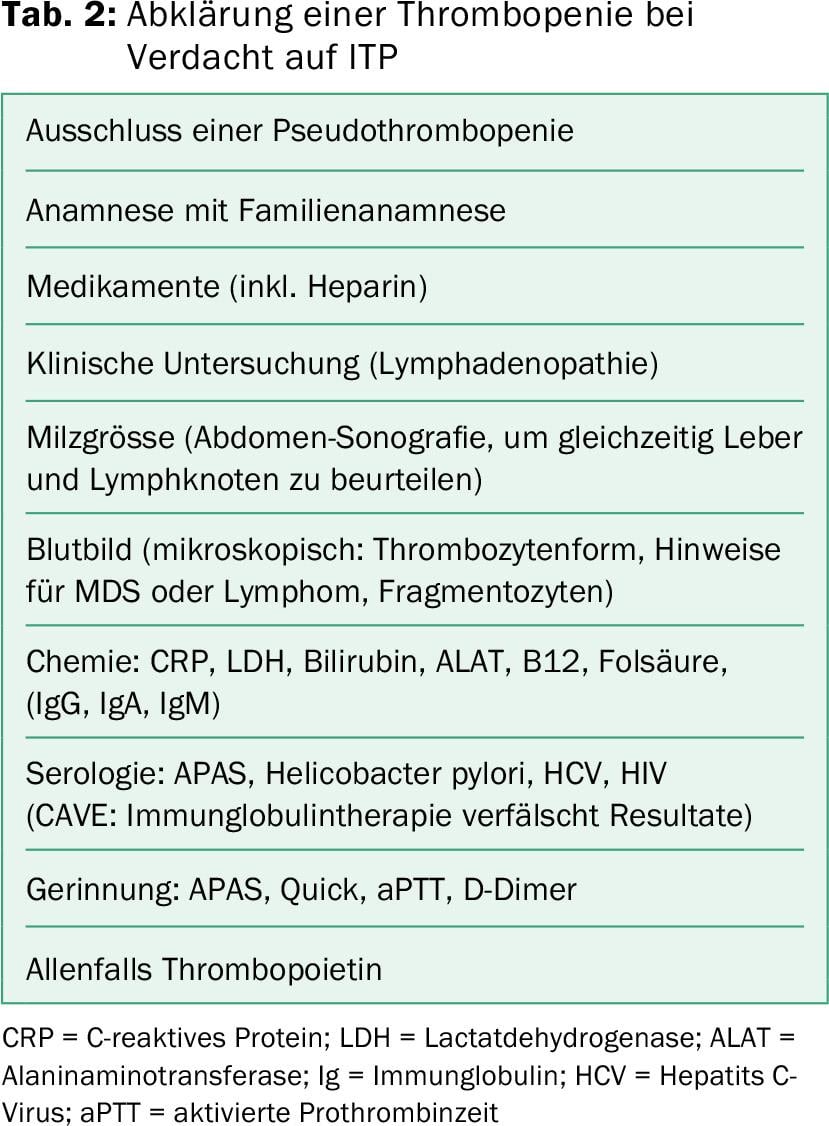

Lorsqu’il est établi que la thrombopénie n’est pas seulement un phénomène de laboratoire, il est généralement conseillé de procéder à un bilan et à des examens de laboratoire plus ou moins standardisés (tableau 2).

Le bilan vise d’une part à identifier les formes secondaires et d’autre part à détecter les troubles supplémentaires de la coagulation qui augmentent encore le risque de saignement. Il va de soi qu’un examen clinique général est recommandé. Cependant, il convient de surveiller plus particulièrement les signes de saignement, la lymphadénopathie, la splénomégalie et les modifications hépatiques. Pendant l’enfance, il convient également de rechercher des modifications dans le cadre de troubles syndromiques congénitaux [4]. Souvent, dans le cas de troubles congénitaux, on trouve également des antécédents familiaux positifs de thrombopénie. Pour éviter les erreurs de traitement, il convient d’accorder une grande attention à ce point, en particulier chez les jeunes patients.

Il faut également veiller à avoir des antécédents médicamenteux précis [5]. Des médicaments courants comme le paracétamol ou la pipéracilline ont déjà été associés au PTI [5]. L’exposition à l’héparine doit toujours être activement exclue, car la thrombopénie induite par l’héparine est associée à une morbidité et une mortalité élevées et peut survenir plusieurs jours après la dernière exposition brève à l’héparine [6]. La thrombopénie induite par l’héparine, en tant qu’état prothrombogène, est traitée différemment du PTI.

La survenue d’un PTI après une vaccination peut également être observée de manière fréquente et est bien connue, en particulier pour le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) [7]. Étant donné qu’une guérison spontanée survient pratiquement toujours au cours de l’évolution et que le taux de PTI est plus élevé en cas d’infection normale par ces agents pathogènes, ce lien ne constitue pas un prétexte pour renoncer aux vaccins. De plus, en cas d’antécédents de PTI, les vaccins ne sont pas contre-indiqués. Si l’on est sur le point de procéder à une deuxième vaccination après, par exemple, une PTI induite par le ROR, il est recommandé de déterminer le titre du vaccin afin de déterminer la marche à suivre [8].

Risque et symptômes du PTI

Le danger du PTI est le saignement. Un lien entre le PTI et l’espérance de vie a été démontré [9]. Les taux de plaquettes très bas sont précisément associés à une morbidité et une mortalité accrues [10]. Un traitement est donc recommandé en cas de taux de plaquettes <30 G/l (en cas de saignements ou de risque accru de saignement, par exemple en cas de médication nécessaire [par ex. aspirine®, Marcoumar®], même si les taux sont plus élevés) ou en cas de chute rapide des plaquettes [8].

Outre les saignements évidents, les études menées ces dernières années ont également montré qu’une fatigue générale était un signe de PTI. Il n’est pas possible de savoir avec certitude si cette fatigue s’explique uniquement par l’activité défectueuse du système immunitaire ou si elle est une conséquence du stress psychologique lié aux saignements potentiels. Sous traitement, la fatigue a en tout cas pu être influencée positivement [11].

Traitement en première ligne

Avant de prendre des mesures spécifiques, toute thrombopénie confirmée doit être précédée de l’arrêt des médicaments qui influencent la coagulation (par exemple, les AINS). L’acide tranexamique peut également être envisagé comme mesure initiale non spécifique en cas d’hémorragie. L’utilisation doit cependant toujours être proportionnelle au risque potentiel de thrombose, car même avec des taux de plaquettes bas, il existe un risque de thrombose.

En cas de PTI nouvellement diagnostiqué chez l’adulte, sans cause secondaire et sans hémorragie grave, le traitement de première ligne par stéroïdes est prioritaire. En cas de contre-indications éventuelles aux stéroïdes ou de lymphome possible, les immunoglobulines sont recommandées comme alternative, car elles ne compromettent pas l’évaluation d’une éventuelle lymphoprolifération.

Avant de les administrer, il faut si possible prélever un tube de sérum afin de ne pas modifier les résultats de la sérologie. Cependant, un contrôle à long terme du nombre de plaquettes ne peut être obtenu avec les immunoglobulines, bien que ce traitement permette généralement d’obtenir l’augmentation la plus rapide des plaquettes [12]. Les plaquettes ne doivent être utilisées qu’exceptionnellement en cas d’hémorragie mettant la vie en danger, car les plaquettes sont également rapidement éliminées par les anticorps. Si des plaquettes sont utilisées, il est important de déterminer une valeur horaire, car cela permet d’étayer ou de remettre en question le diagnostic. Les dosages et les avantages Les inconvénients des thérapies sont présentés dans le tableau 3 .

Concrètement, en cas de traitement à la prednisone, il faut veiller à ce que le traitement soit progressivement arrêté [13]. Cependant, en raison des effets secondaires à long terme, un traitement par stéroïdes doit être considéré comme un échec si la dose de prednisone ne peut pas être réduite en dessous de 10 mg/j sans que les plaquettes ne retombent à des niveaux nécessitant un traitement. Pour réduire ces effets secondaires, le traitement par dexaméthasone 40 mg/j a été introduit pendant quatre jours tous les 28 jours [14]. Ce traitement semble avoir un taux de rémission à plus long terme légèrement meilleur (jusqu’à 50%).

Traitement en deuxième ligne

Le choix de la thérapie ultérieure doit être fait individuellement. La splénectomie continue d’avoir une très bonne réponse à long terme et peut aujourd’hui être réalisée avec une grande sécurité par des méthodes laparoscopiques [15]. Outre la morbidité et la mortalité précoces périopératoires, les risques à plus long terme de septicémie post-splenectomie (OPSI) sont les plus redoutés. Bien que les vaccins obligatoires contre le pneumocoque, le méningocoque et l’hémophilus permettent de la réduire considérablement, il est impossible de l’empêcher complètement. Les maladies parasitaires évoluent également plus dangereusement après une splénectomie [16]. Le risque d’hypertension pulmonaire, une complication observée après splénectomie chez les patients atteints de membranopathies érythrocytaires, n’a pas encore été étudié systématiquement dans le cadre du PTI [17,18]. Pour les raisons susmentionnées, la splénectomie n’est généralement pratiquée qu’en troisième ou quatrième ligne de traitement, malgré de très bons résultats à long terme (deux tiers des patients sans traitement).

Les alternatives sont le rituximab, qui n’a pas d’autorisation de mise sur le marché en Suisse dans cette indication, ou les agonistes de la thrombopoïétine Eltrombopag et Romiplostim. Le rituximab présente un bon profil de sécurité. L’hépatite B doit toutefois être exclue avant le traitement et son utilisation chez les patients présentant un syndrome d’immunodéficience humorale variable (DIV) doit être évaluée au cas par cas. Un travail randomisé récent n’a certes pas montré un taux de réponse plus élevé dans la deuxième ligne de traitement par rapport au placebo [19]. Les patients qui ont répondu ont toutefois réussi à maintenir leur réponse plus longtemps. Le taux de réponse à long terme est limité, mais peut être amélioré par l’administration simultanée de dexaméthasone et éventuellement de ciclosporine [20]. Le grand avantage est l’administration limitée dans le temps. En revanche, les agonistes de la TPO présentent un très bon taux de réponse, mais doivent être administrés de manière illimitée, à l’exception de quelques cas isolés, pour que la réponse soit maintenue [21,22]. De même, il faut tenir compte d’une latence d’action d’environ une semaine, de sorte que le traitement ne constitue pas une option d’urgence.

Il n’existe pas de comparaison directe entre les deux traitements, de sorte que c’est surtout le mode d’administration qui constitue un point important pour le choix du traitement. Le romiplostim est administré par voie sous-cutanée une fois par semaine. Il n’y a pas d’interactions avec la nourriture ou d’autres médicaments et la tolérance gastro-intestinale ne pose pas de problème. Eltrombopag peut être facilement administré sous forme de comprimés, ce qui peut être un argument pour les patients qui voyagent beaucoup, par exemple. Inversement, certaines restrictions alimentaires (cations polyvalents) et interactions doivent être prises en compte.

L’influence des nouveaux médicaments sur les symptômes constitutifs et la qualité de vie a été spécifiquement étudiée. Ces deux paramètres ont pu être influencés positivement [23]. La question de savoir si une diminution de la performance, en l’absence de toute autre indication pour un traitement médicamenteux, doit être considérée comme une indication en soi, reste ouverte. En tout cas, ce point ne figure pas dans la liste des indications.

On a récemment constaté une augmentation de la désialylation dans le cas des anticorps GPIbIX, ce qui entraîne une dégradation des plaquettes via le récepteur Ashwell-Morell dans le foie et explique ainsi la diminution de l’effet de différentes formes de traitement [24,25]. La question de savoir si l’utilisation d’inhibiteurs de la neuraminidase pourrait avoir une influence positive sur ce point reste ouverte [26].

Littérature :

- Cines DB, Blanchette VS : Purpura thrombocytopénique immunitaire. N Engl J Med 2002 ; 346(13) : 995-1008.

- Moulis G, et al : Épidémiologie de la thrombocytopénie immunitaire incidente : une étude de population nationale en France. Blood 2014 ; 124(22) : 3308-3315.

- Rodeghiero F, et al : Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of adults and children : report from an international working group. Blood 2009 ; 113(11) : 2386-2393.

- Lambert MP : Que faire lorsque vous suspectez un trouble plaquettaire héréditaire. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011 ; 2011 : 377-383.

- Reese JA, et al : Identifying drugs that cause acute thrombocytopenia : an analysis using 3 distinct methods. Blood 2010 ; 116(12) : 2127-2133.

- Refaai MA, et al : Thrombocytopénie induite par l’héparine en différé, thromboembolie veineuse et thrombose veineuse cérébrale : une conséquence des “bouffées” d’héparine. Thromb Haemost 2007 ; 98(5) : 1139-1140.

- Rajantie J, et al : Vaccination associated thrombocytopenic purpura in children. Vaccine 2007 ; 25(10) : 1838-1840.

- Neunert C, et al : The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. Blood 2011 ; 117(16) : 4190-4207.

- Cohen YC, et al : The bleeding risk and natural history of idiopathic thrombocytopenic purpura in patients with persistent low platelet counts. Arch Intern Med 2000 ; 160(11) : 1630-1638.

- Portielje JE, et al : Morbidité et mortalité chez les adultes atteints de purpura thrombopénique idiopathique. Blood 2001 ; 97(9) : 2549-2554.

- George JN, et al : Improved quality of life for romiplostim-treated patients with chronic immune thrombocytopenic purpura : results from two randomized, placebo-controlled trials. Br J Haematol 2009 ; 144(3) : 409-415.

- Imbach P : Purpura thrombopénique immunitaire et immunoglobuline intraveineuse. Cancer 1991 ; 68(6 Suppl) : 1422-1425.

- Neunert C, et al : The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. Blood 2011 ; 117(16) : 4190-4207.

- Cheng Y, et al : Traitement initial du purpura thrombocytopénique immunitaire avec de la dexaméthasone à haute dose. N Engl J Med 2003 ; 349(9) : 831-836.

- Kojouri K, et al : Splenectomy for adult patients with idiopathic thrombocytopenic purpura : a systematic review to assess long-term platelet count responses, prediction of response, and surgical complications. Blood 2004 ; 104(9) : 2623-2634.

- Demar M, et al : Plasmodium falciparum malaria in splenectomized patients : two case reports in French Guiana and a literature review. Am J Trop Med Hyg 2004 ; 71(3) : 290-293.

- Das A, et al : Risk factors for thromboembolism and pulmonary artery hypertension following splenectomy in children with hereditary spherocytosis. Pediatr Blood Cancer 2014 ; 61(1) : 29-33.

- Schwartz J, et al : Suivi à long terme après splénectomie effectuée pour purpura thrombocytopénique immunitaire (PTI). Am J Hematol 2003 ; 72(2) : 94-98.

- Ghanima W, et al : Rituximab as second-line treatment for adult immune thrombocytopenia (the RITP trial) : a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2015 ; 385(9978) : 1653-1661.

- Choi PY, et al : Une nouvelle trithérapie pour le PTI utilisant la dexaméthasone à haute dose, le rituximab à faible dose, et la cyclosporine (TT4). Blood 2015 ; 126(4) : 500-503.

- Cheng G, et al : Eltrombopag pour la prise en charge de la thrombocytopénie immunitaire chronique (RAISE) : une étude de phase 3 randomisée de 6 mois. Lancet 2011 ; 377(9763) : 393-402.

- Bussel JB, et al : AMG 531, une protéine de stimulation de la thrombopoïèse, pour le PTI chronique. N Engl J Med 2006 ; 355(16) : 1672-1681.

- Kuter DJ, et al : Health-related quality of life in nonplenectomized immune thrombocytopenia patients receiving romiplostim or medical standard of care. Am J Hematol 2012 ; 87(5) : 558-561.

- Li J, et al. : Désialylation plaquettaire sévère chez un patient présentant une thrombocytopénie immunitaire médiée par les anticorps anti-glycoprotéine Ib/IX et une hémorragie pulmonaire fatale. Haematologica 2014 ; 99(4) : e61-63.

- Li J, et al : La désialylation est un mécanisme de clairance des plaquettes dépendant du Fc et une cible thérapeutique dans la thrombocytopénie immunitaire. Nat Commun 2015 ; 6 : 7737.

- Shao L, et al : Successful treatment with oseltamivir phosphate in a patient with chronic immune thrombocytopenia positive for anti-GPIb/IX autoantibody. Platelets 2015 ; 26(5) : 495-497.

InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2016 ; 4(2) : 6-9