Les leucémies infantiles sont traitées en fonction du risque et sont curables dans la majorité des cas. Dans le cas de la leucémie lymphoïde aiguë, l’un des facteurs pronostiques les plus importants – outre les marqueurs pronostiques classiques tels que le sous-type leucémique et les modifications cytogénétiques des blastes leucémiques – est la détermination de la maladie résiduelle minimale après l’induction du traitement. Les développements actuels visent à traiter plus efficacement les sous-types de leucémie jusqu’ici résistants et à réduire la toxicité du traitement.

Les leucémies sont les cancers les plus fréquents chez les enfants et les adolescents dans les pays industrialisés, représentant environ 35% de toutes les néoplasies. En Suisse, nous diagnostiquons 55 à 65 nouveaux cas par an. L’incidence actuelle chez les enfants de moins de 15 ans est d’environ 4,9 cas/100 000 habitants. Les deux principales formes de leucémie infantile sont la leucémie lymphoïde aiguë (LLA) (environ 82%) et la leucémie myéloïde aiguë (LMA) (environ 15%). Les syndromes myélodysplasiques et les leucémies myéloïdes chroniques ne sont que rarement observés chez les enfants.

Leucémie aiguë lymphoblastique

La LAL la plus fréquente chez l’enfant est la LAL précurseur B, qui se développe à partir de cellules immatures de la série B du système lymphatique. Les ALL de lymphopoïèse T sont plus rares. Une forme particulière est la leucémie à cellules B matures, qui est due à une transformation maligne des cellules B matures et est considérée comme une manifestation leucémique d’un lymphome de Burkitt. La cause de l’apparition de la leucémie n’est toujours pas claire et continue de faire l’objet de nombreuses études épidémiologiques. Les facteurs connus, mais peu fréquents, sont les radiations ionisantes et les syndromes congénitaux. Toutefois, cela explique moins de 10% de toutes les maladies. On estime qu’environ 1% des enfants nés avec le syndrome de Down développent une leucémie (LAL ou LAM) au cours des cinq premières années. Leur risque est environ 20 fois plus élevé par rapport aux enfants en bonne santé. Cependant, une myéloprolifération néonatale transitoire est encore plus fréquente chez ces enfants (3-10%) et peut parfois évoluer vers une leucémie. D’autres altérations congénitales plus rares présentant un risque accru de leucémie sont l’ataxie télangiectasique, le syndrome de Fanconi et d’autres syndromes associés à un déficit immunitaire ou à une fragilité chromosomique accrue.

Différentes observations ont conduit à différentes hypothèses concernant l’origine infectieuse de la leucémie : par exemple, le fait que la LAL survient plus fréquemment entre deux et cinq ans, que la maladie est plus fréquente dans les pays industrialisés ou que des regroupements se sont produits dans le passé, en particulier dans les régions des nouvelles agglomérations. [1,2].

Symptômes de la LAL

Au premier plan se trouvent les symptômes dus au remplacement de la production normale de cellules sanguines dans la moelle osseuse, comme la pâleur et la fatigue dues à l’anémie ou les tendances aux saignements dues aux thrombocytopénies. Les infiltrations provoquent souvent des douleurs osseuses diffuses et des arthropathies variables, qui se manifestent parfois chez les jeunes enfants par une réticence à bouger, voire un refus de marcher. En outre, il peut y avoir un gonflement des ganglions lymphatiques et des organomégalies.

Diagnostic de la LAL

Dans le sang, on observe souvent des modifications d’au moins deux séries de cellules sanguines, le plus souvent une thrombocytopénie accompagnée d’une anémie. Le nombre de leucocytes peut être normal, abaissé ou augmenté. La morphologie de l’hémogramme peut fournir des éléments de diagnostic importants, le diagnostic final étant établi par une ponction de moelle osseuse. Outre l’étude de la morphologie, l’immunophénotype des blastes leucémiques est déterminé par cytométrie de flux (FACS) et une analyse chromosomique est effectuée. L’immunophénotypage permet de déterminer le stade de développement du clone cellulaire correspondant.

Le sous-type de leucémie le plus fréquent chez les enfants, appelé “LAL commune”, se caractérise par l’expression des marqueurs de cellules B CD10 et CD 19. Une expression d’antigènes myéloïdes, généralement sans signification pronostique, peut être détectée dans près de la moitié des LAL.

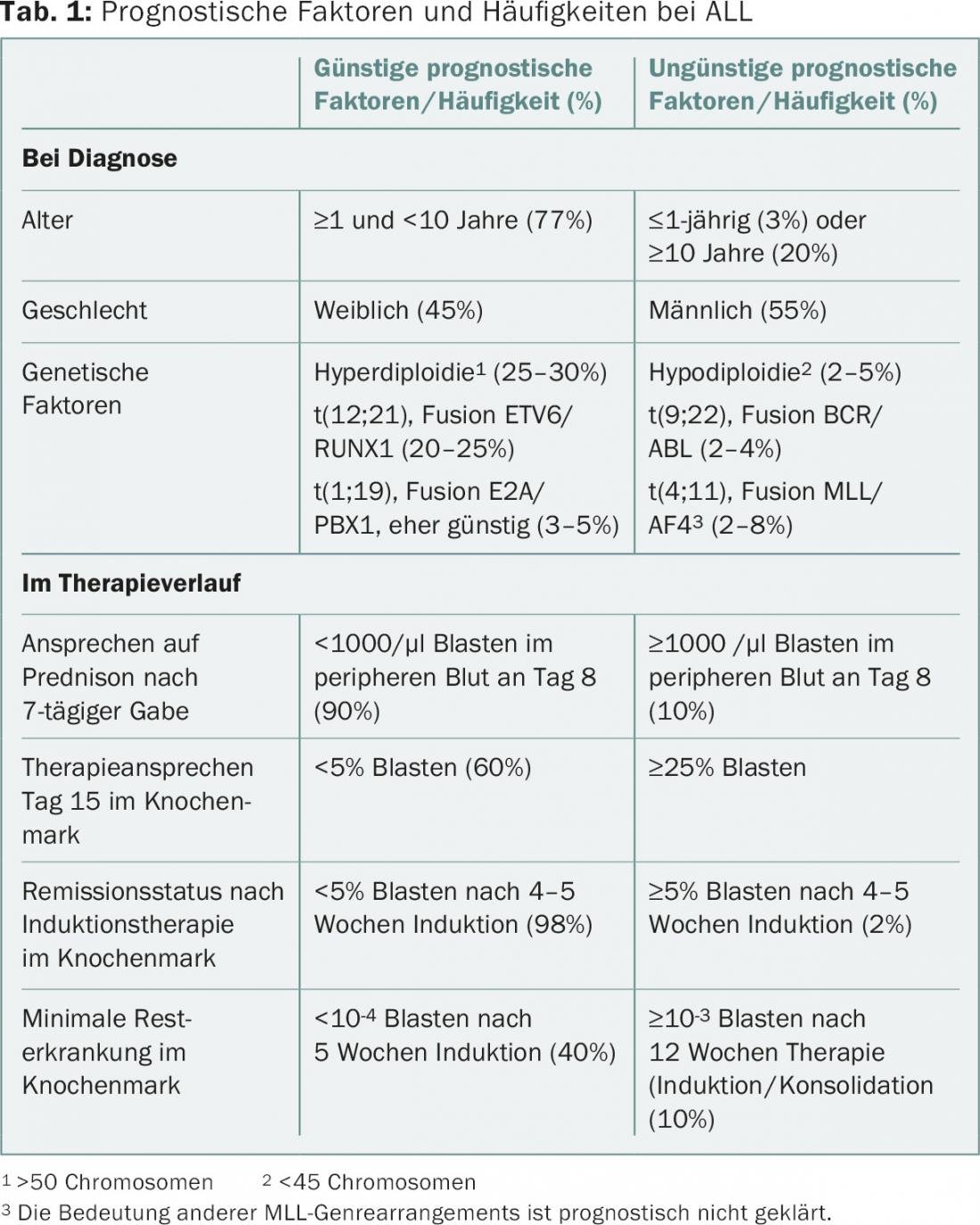

Les diagnostics cytogénétiques et moléculaires occupent aujourd’hui une place importante. Il s’agit d’identifier les sous-groupes les plus importants, car ils ont des implications thérapeutiques. D’une part, on recherche aussi bien des modifications numériques du chromosome, comme l’hyper- ou l’hypodiploïdie, que des modifications structurelles comme les translocations, par exemple t(12;21) (fusion des gènes ETV6/RUNX1) ou t(9;22) (fusion de BCR/ABL1), les réarrangements MLL (MLL 11q23) et autres modifications. Classiquement, la détection de ces modifications se fait par cytogénétique conventionnelle (G-banding) et/ou par hybridation in situ fluorescente (FISH) dans les cellules leucémiques. Les altérations chromosomiques les plus fréquentes dans la LAL sont présentées dans le tableau 1 .

La réponse au traitement est un paramètre pronostique très important. La mesure de la maladie résiduelle minimale (“minimal residual disease”, MRD) à partir de la moelle osseuse s’est établie ces dernières années dans le cadre du diagnostic évolutif pour évaluer la réponse au traitement. Il s’agit essentiellement de deux méthodes qui se complètent dans la pratique clinique quotidienne. La méthode la plus sensible est le suivi des réarrangements des immunoglobulines et des récepteurs des lymphocytes T. Les réarrangements clonaux spécifiques à la leucémie sont initialement recherchés et suivis par PCR quantitative à des moments précis du traitement. La limite de détection ainsi atteinte est d’environ une cellule leucémique sur 100 000 cellules normales de la moelle osseuse. Une technique de mesure de la MRD moins sensible d’environ un niveau log repose sur le suivi du phénotype immunitaire associé à la leucémie par FACS. Une sensibilité de 0,001% peut être atteinte [3].

Traitement et pronostic de la LAL

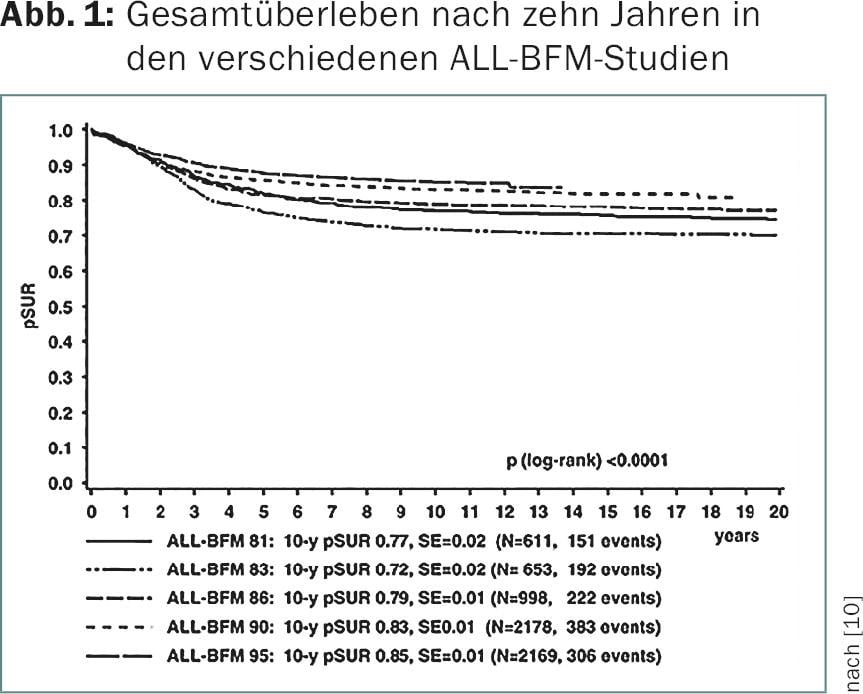

L’adaptation continue du traitement de la LAL au cours des 40 dernières années a entraîné une augmentation spectaculaire de la probabilité de survie. Le groupe d’étude ALL-BFM, une association de centres d’oncologie pédiatrique allemands, autrichiens et suisses, a largement contribué à cette amélioration depuis 1976, dans le cadre de nombreux essais thérapeutiques randomisés à grande échelle.

Le traitement d’induction doit permettre d’obtenir une rémission et de rétablir une hématopoïèse normale dès les quatre à six premières semaines de traitement. Avec les modalités actuelles, cela est possible chez environ 98% de tous les patients avec les trois médicaments cortisone, vincristine et asparaginase ; dans certains groupes d’étude, les patients reçoivent également une anthracycline [4–6]. Dans les protocoles ALL-BFM que nous utilisons, l’induction de la rémission est initiée par une monothérapie de sept jours avec de la prednisone et l’administration intrathécale de méthotrexate. Cela permet dans la plupart des cas d’éviter les complications dues à la désintégration des cellules et permet déjà d’étudier une première évaluation de la sensibilité des cellules leucémiques à ces médicaments (réponse à la prednisone). La consolidation, qui agit particulièrement sur le SNC (méthotrexate à haute dose), est suivie d’un traitement de réinduction ; il a été démontré que l’utilisation répétée d’un traitement d’induction après une période de consolidation peut réduire considérablement le risque de récidive [5,7]. Le traitement extra-compartimental (traitement préventif du SNC) et le traitement d’entretien continu prolongé, qui permet la rémission en supprimant les clones leucémiques résistants, sont des éléments tout aussi indispensables à la réussite du traitement de la leucémie. La prévention d’une récidive du SNC est aujourd’hui majoritairement médicamenteuse, d’une part par des injections intrathécales de méthotrexate, d’autre part par des cytostatiques à action systémique qui s’infiltrent dans le cerveau (par ex. méthotrexate à haute dose). Cela a permis de limiter la radiothérapie antérieure du SNC à des situations à risque très particulières ; celle-ci entraîne certes une réduction spectaculaire des récidives du SNC, mais elle est associée à des séquelles non négligeables [4,5,8].

De nos jours, les stratégies thérapeutiques adaptées au risque, qui résultent de différents paramètres biologiques tels que la cytogénétique et la réponse thérapeutique initiale, sont particulièrement pertinentes (tableau 1). Il s’agit d’une part d’améliorer le pronostic des leucémies à haut risque par une intensification supplémentaire du traitement ou l’utilisation sélective de nouvelles substances, et d’autre part d’éviter une toxicité inutile en cas de pronostic favorable. Le nombre de cellules, l’âge, le sexe, la cytogénétique et la réponse initiale des lymphoblastes dans le sang périphérique à l’administration de prednisone dans les huit premiers jours sont autant de facteurs qui influencent le pronostic [9]. La réponse ultérieure dans le cadre de l’induction du traitement est également un paramètre pronostique important.

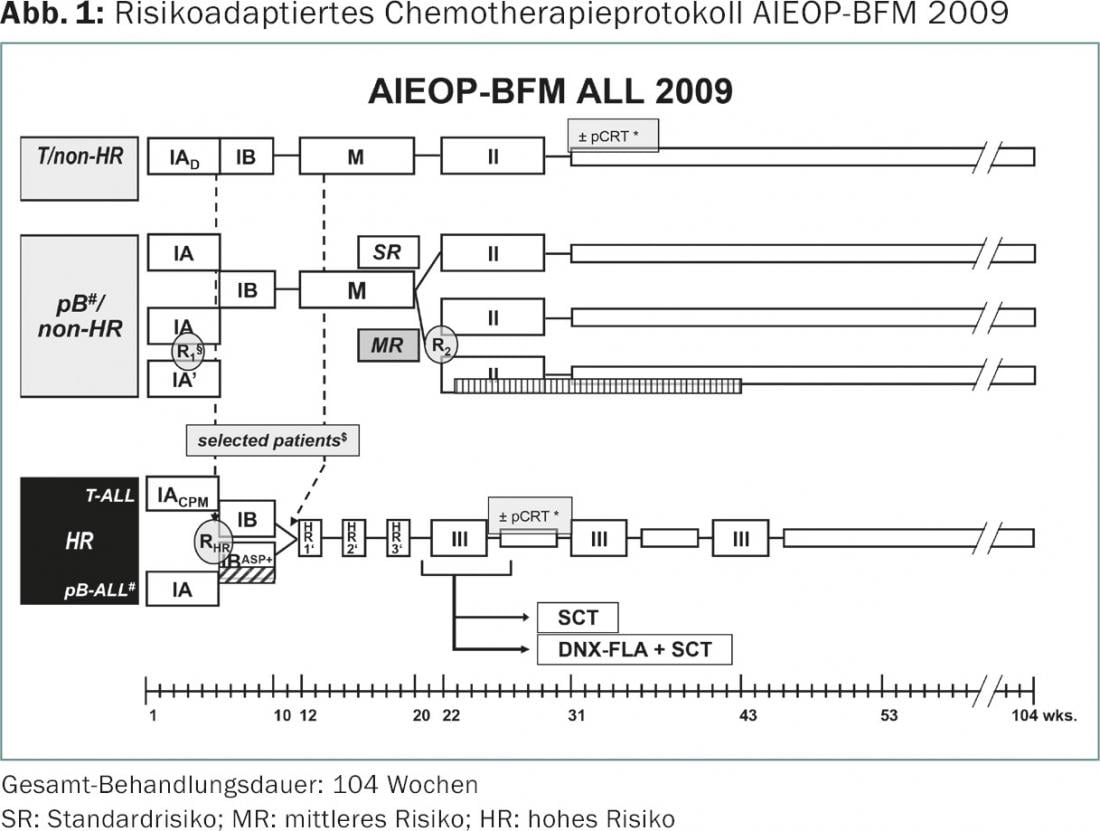

Étude thérapeutique AIEOP-BFM ALL 2009

La plupart des centres en Suisse traitent les enfants atteints de LAL dans le cadre de l’étude thérapeutique multicentrique AIEOP-BFM ALL 2009. En plus des “anciens” pays BFM, la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche, quatre autres pays (Italie, Israël, Australie, République tchèque) se sont mis d’accord sur un protocole de traitement commun (fig. 1). L’objectif de l’étude est d’inclure ensemble environ 4000 enfants et adolescents atteints de LAL et d’examiner de manière randomisée plusieurs questions pertinentes pour le traitement. La répartition dans les trois groupes de risque SR (risque standard), MR (risque moyen) et HR (risque élevé) se fait d’une part sur la base de critères biologiques tels que l’hypodiploïdie ou le réarrangement MLL, et d’autre part sur l’évaluation de la réponse au traitement à l’aide des différentes techniques MRD. Les facteurs suivants sont pris en compte dans la stratification du risque : la réponse de la leucémie à la phase préliminaire de 7 jours de stéroïdes, la diminution des cellules leucémiques dans la moelle osseuse mesurée par FACS au jour 15 du traitement et la maladie résiduelle minimale aux jours 33 et 78 après le début du traitement, mesurée par la diminution des réarrangements immunitaires et des réarrangements des lymphocytes T spécifiques à la leucémie par PCR quantitative. [10].

Chez les enfants présentant une très bonne réponse aux 15 premiers jours de traitement, mesurée par FACS-MRD, une réduction des doses d’anthracycline à deux au lieu de quatre pendant la phase d’induction est envisagée (R1). Pour le plus grand groupe de patients MR, le bénéfice – en termes de risque de récidive – de neuf administrations supplémentaires d’asparaginase pégylée à longue durée d’action sur une durée de 20 semaines à la fin de la phase de chimiothérapie intensive est testé de manière randomisée (R2). La troisième randomisation concerne les patients HR qui, malgré des efforts intensifs au cours des dernières décennies, n’obtiennent toujours qu’une absence de récidive d’environ 50%. Dans ce groupe de patients, le traitement doit être intensifié dès la phase d’induction avec quatre administrations supplémentaires d’asparaginase (RHR).

Traitement en cas de récidive

Les résultats du traitement primaire et des protocoles de récidive des leucémies se sont améliorés au fil du temps. Les traitements actuels adaptés au risque permettent d’atteindre des taux de survie à long terme d’environ 85% (Fig. 2) [7]. Cela a également conduit à une adaptation continue des indications des thérapies à haute dose avec réinjection de cellules souches. Dans le cadre d’un protocole international de transplantation de cellules souches (ALL-SCT-BFM 2003), on a tenté d’établir des définitions claires concernant l’indication d’une transplantation de cellules souches allogéniques, tant dans le cadre d’un traitement primaire qu’en cas de récidives. Actuellement, l’indication d’une greffe de moelle osseuse dans le cadre d’un traitement primaire existe pour certains sous-groupes cytogénétiques au pronostic défavorable, comme t(9;22), ou en cas de réponse thérapeutique insuffisante dans le cadre d’un traitement d’induction [11].

L’expérience du groupe BFM a montré que le succès du traitement en cas de récidive dépend du moment de l’apparition de la récidive, du type d’atteinte de la leucémie et du sous-type de leucémie [12]. La réponse au traitement après une nouvelle induction thérapeutique, et donc la dynamique de la diminution de la maladie résiduelle minimale, revêt ici aussi une importance pronostique particulière ; en conséquence, d’autres éléments thérapeutiques, tels qu’une greffe de moelle osseuse, seront orientés en fonction de cette réponse [13]. Il est légitime d’espérer qu’à l’avenir, une thérapie ciblée avec des anticorps ou des inhibiteurs de kinase plus spécifiques sera possible pour différents sous-types de LAL. On peut citer l’exemple de l’anticorps CD19 (blinatumomab), qui a pu induire des taux de rémission encourageants dans les études de phase I et II sur la LAL récidivante [14]. D’autres approches thérapeutiques possibles des thérapies ciblées impliquent des interactions avec les voies de signalisation au sein des cellules leucémiques. Il s’agit par exemple de la suppression de l’expression du gène CRLF2 ou d’une activation anormale du gène JAK.

Leucémie myéloïde aiguë

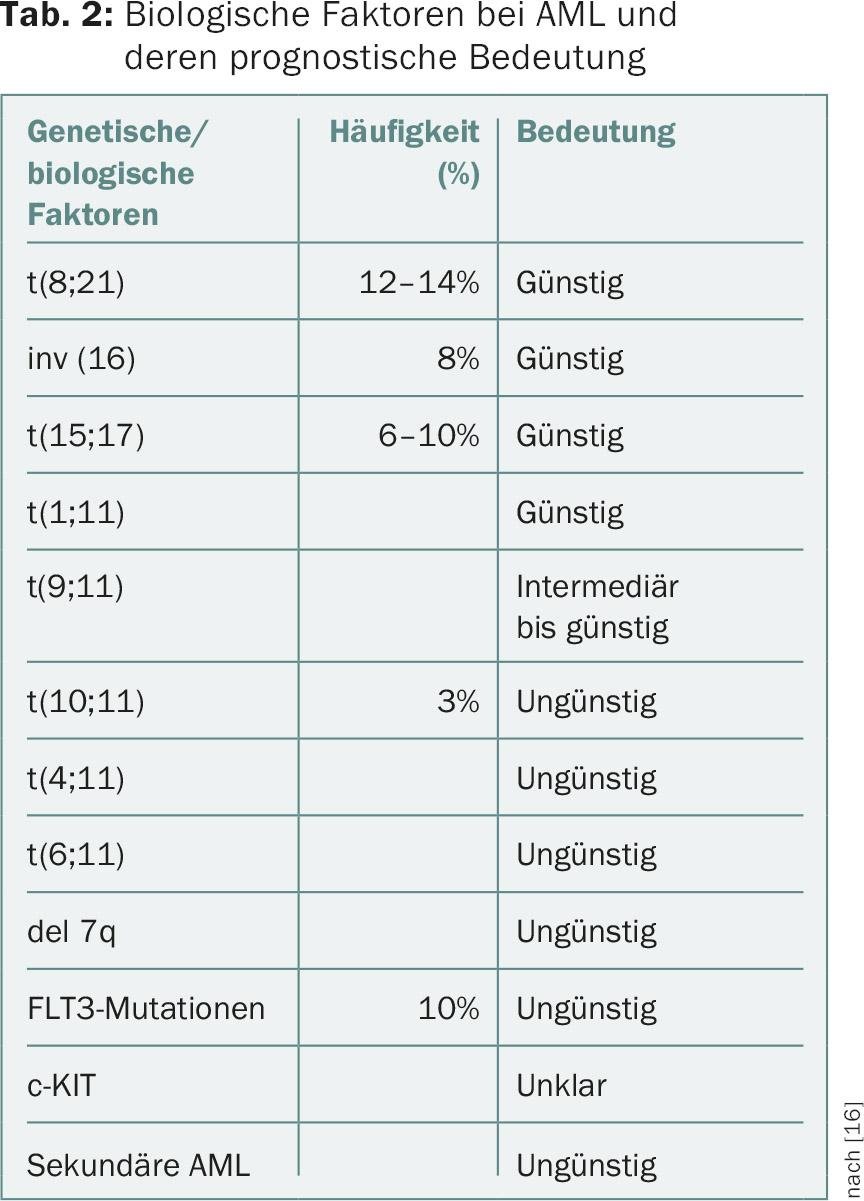

La LAM affecte une cellule souche ou précurseur myéloïde responsable de la formation des granulocytes, des monocytes, des plaquettes ou des érythrocytes. Dans le cas de la LAM, contrairement à la LAL, le sous-typage immunologique a moins d’importance. Dans le cas de la LAM également, outre le sous-type morphologique (M0-M7 selon la classification FAB), les facteurs génétiques ainsi que la réponse au traitement et le suivi de la maladie résiduelle sont des paramètres importants dans l’évaluation pronostique [15]. Les translocations telles que t(8;21) surtout dans la LAM, FAB M1/M2, t(15;17) typique de la LAM, FAB M3, inversion(16) dans la LAM et FAB M4 Eo sont des facteurs favorables, alors que certains sous-types avec réarrangement MLL (11q23) ou mutation du gène FLT3 sont de mauvais pronostic (tab. 2) [16].

Dans le cas de la LAM, il ne semble pas non plus y avoir de traitement unique pour tous les sous-groupes. Alors que dans le cas de la leucémie promyélocytaire aiguë (LMA, FAB M3), l’introduction de l’acide rétinoïque a considérablement réduit le taux de complications et amélioré le taux de guérison, d’autres sous-types sont difficilement contrôlables sans greffe de moelle osseuse. L’hyperleucocytose dans la LAM ainsi que le sous-type FAB M3 constituent une situation d’urgence et nécessitent une intervention rapide, car le risque de saignement est nettement plus élevé.

Les médicaments décisifs pour l’induction de la rémission dans la LAM sont la cytarabine et les anthracyclines [17,18]. L’étoposide est souvent ajouté. Le bénéfice supplémentaire d’une chimiothérapie post-induction, à nouveau avec de la cytarabine à haute dose, a été démontré à plusieurs reprises. Ces dernières années, le 2-CDA (2-chloro-2-déoxyadénosine) a également été utilisé avec succès dans les leucémies à haut risque, surtout en combinaison avec la cytarabine. Cette combinaison conduit à une inhibition maximale de la synthèse de l’ADN. Contrairement à la LAL, l’utilisation du traitement d’entretien dans la LAM est toujours controversée [19]. L’approche de la thérapie ciblée sur le SNC n’est pas non plus uniforme. Elle va de la monothérapie intrathécale par cytarabine ou méthotrexate à la trithérapie par cytarabine, méthotrexate et hydrocortisone, avec ou sans radiothérapie complémentaire. Mais en général, la radiothérapie a été considérablement réduite, voire supprimée, ces dernières années, même dans le cas de la LAM.

Le taux de guérison de la LAM dépend fortement de ces paramètres, mais atteint aujourd’hui jusqu’à 70%. La transplantation de cellules souches allogéniques est toujours généreusement recommandée par certains groupes d’étude lorsqu’un donneur frère ou sœur compatible est disponible. D’autres préfèrent une indication de transplantation de cellules souches (TCS) adaptée au risque. De manière générale, on constate toutefois une plus grande réticence à recommander une STS. Dans tous les cas, la TSE est indiquée en cas de rémission incomplète ou de récidive. Les espoirs reposent sur l’utilisation ciblée d’inhibiteurs de kinases en cas de mutations avérées, comme les mutations FLT3 ou KIT.

Séquelles tardives des traitements contre la leucémie

L’augmentation du taux de survie après une leucémie accroît naturellement l’attention portée aux effets tardifs. Par exemple, la cardiotoxicité à long terme après le traitement de la LAM doit être prise en compte. Les ostéonécroses et autres événements vasculaires, qui sont fréquents dans les LAL, peuvent également entraîner des morbidités à long terme. Les effets tardifs sont plus fréquents et plus pertinents après une STS. Le risque de tumeurs malignes secondaires dépend à nouveau des cytostatiques utilisés, et un risque accru existe également après une radiothérapie.

Littérature :

- Kinlen L : Infections et facteurs immunitaires dans le cancer : le rôle de l’épidémiologie. Oncogene 2004 ; 23 : 60-75.

- Greaves M : Infection, réponses immunitaires et étiologie de la leucémie infantile. Nat Rev Cancer 2006 ; 6(3) : 193-203.

- Campano D : Surveillance minimale des maladies résiduelles dans la leucémie lymphoblastique aiguë de l’enfant. Curr Opin Hematol 2012 ; 19 : 313-318.

- Pui CH, Evans WE : Traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë de l’enfant. N Engl J Med 2006 ; 354 : 166-178.

- Möricke A, et al : Risk-adjusted therapy of acute lymphoblastic leukemia can decrease treatment burden and improve survival : treatment results of 2169 unselected pediatric and adolescent patients enrolled in the trial ALL-BFM 95. Blood 2008 ; 111(9) : 4477-4489.

- Schrappe M, et al : Long-term results of four consecutive trials in childhood ALL performed by the ALL-BFM study group from 1981 to 1995. Berlin-Frankfurt-Münster. Leucémie 2000 ; 14(12) : 2205-2222.

- Möricke A, et al : Long-term results of five consecutive trials in childhood acute lymphoblastic leukemia performed by the ALL-BFM study group from 1981 to 2000. Leukemia 2010 ; 24(2) : 265-284.

- Kamps WA, et al : BFM-oriented treatment for children with acute lymphoblastic leukemia without cranial irradiation and treatment reduction for standard risk patients : results of DCLSG protocol ALL-8 (1991-1996). Leucémie 2002 ; 16(6) : 1099-1111.

- Schrappe M, et al : Improved outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia despite reduced use of anthracyclines and cranial radiotherapy : results of trial ALL-BFM 90. German-Austrian-Swiss ALL-BFM Study Group. Blood 2000 ; 95(11) : 3310-3322.

- International Collaborative Treatment Protocol For Children And Adolescents With Acute Lymphoblastic Leukemia. http://clinicaltrials.gov/show/NCT01117441.

- Balduzzi A, et al : Chimiothérapie versus transplantation allogénique pour la leucémie lymphoblastique aiguë à très haut risque de l’enfant en première rémission complète : comparaison par randomisation génétique dans une étude prospective internationale. Lancet 2005 ; 366 : 635-642.

- Tallen G, et al : Long-term outcome in children with relapsed acute lymphoblastic leukemia after time-point and site-of-relapse stratification and intensified short-course multidrug chemotherapy : results of trial ALL-REZ BFM 90. J ClinOncol 2010 ; 28 : 2339-2347.

- Eckert C, et al : Minimal residual disease after induction is the strongest predictor of prognosis in intermediate risk relapsed acute lymphoblastic leukaemia – Long-term results of trial ALL-REZ BFM P95/96. Eur J Cancer 2012 ; http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2012.11.010.

- Schlegel P, et al. : La leucémie aiguë lymphoblastique post-transplantation en rechute/réfractaire B pédiatrique montre une rémission durable grâce à un traitement par l’anticorps bispécifique blinatumomab engagé dans les cellules T . Haematologica 2014 ; 99(7) ; 1212-1219.

- Abrahamsson J, et al : Response-guided induction therapy in pediatric acute myeloid leukemia with excellent remission rate. J ClinOncol 2011 ; 29(3) : 310-315.

- Creutzig U, et al. : Comité LAM du groupe d’étude international BFM. Diagnostic et prise en charge de la leucémie myéloïde aiguë chez l’enfant et l’adolescent : recommandations d’un panel international d’experts. Blood 2012 ; 120(16) : 3187-3205.

- Creutzig U, et al : Stratégies de traitement et résultats à long terme chez les patients pédiatriques traités dans quatre essais consécutifs de LAM-BFM. Leukemia 2005 ; 19(12) : 2030-2042.

- Creutzig U, et al : Less toxicity by optimizing chemotherapy, but not by addition of granulocyte colony-stimulating factor in children and adolescents with acute myeloid leukemia : results of AML-BFM 98. J ClinOncol 2006 ; 24(27) : 4499-4506.

- Perel Y, et al. : Groupe LAME de la Société française d’hématologie et d’immunologie pédiatriques. Impact de l’ajout d’un traitement d’entretien à la chimiothérapie intensive d’induction et de consolidation pour la myéloblasticleucémie aiguë de l’enfant : résultats d’un essai randomisé prospectif, LAME 89/91. J Clin Oncol 2002 ; 20(12) : 2774-2782.

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2015 ; 14(5) : 8-12