Lorsqu’un patient se présente pour la première fois en cabinet de médecine générale avec une fibrillation auriculaire (FAV), il convient de rechercher activement, en plus de la documentation ECG et de l’examen clinique, d’éventuels facteurs déclenchants secondaires, tels que l’hyperthyroïdie. Se pose ensuite la question du risque thromboembolique – la complication la plus redoutable de l’HVF. Ce risque est évalué selon le score CHADS2 bien connu et, selon les dernières directives, selon le score CHA2DS2-VASc [1]. Dans la situation aiguë, il convient en outre de commencer à contrôler la fréquence en cas de tachycardie VHF. Dans ce cas, les bêtabloquants et les antagonistes du calcium, éventuellement en combinaison avec la digoxine, ont fait leurs preuves. Il est ensuite recommandé de faire un bilan cardiologique, y compris une échocardiographie, afin de rechercher et de caractériser une cardiopathie structurelle. Cela est essentiel pour pouvoir choisir le bon médicament en cas de contrôle ultérieur du rythme.

En cas d’échec du contrôle de la fréquence, c’est-à-dire si le patient reste symptomatique ou continue à être tachycardique, un contrôle du rythme médicamenteux avec un antiarythmique spécifique de classe Ic (flécaïnide, propafénone) ou de classe III (amiodarone, sotalol, dronédarone) doit être mis en place en fonction de la cardiopathie, des pathologies associées et en tenant compte des interactions et contre-indications possibles, en étroite collaboration avec un cardiologue et, si nécessaire, un rythmologue.

Si le contrôle du rythme par les médicaments n’entraîne pas la disparition des symptômes chez le patient symptomatique, ou s’il entraîne des effets secondaires intolérables, un traitement interventionnel du FVC par ablation par cathéter doit être envisagé. Selon les dernières directives européennes, l’ablation primaire par cathéter sans contrôle préalable du rythme par des médicaments (first line ablation) peut également être envisagée lorsque le patient symptomatique souhaite vivement un traitement non médicamenteux (patient’s choice) [1]. Cette modification des directives trouve son origine dans des rapports indiquant que le traitement par cathéter à un stade précoce de la maladie entraîne des résultats plus favorables, y compris un nombre réduit de réinterventions [2]. Il semble que le succès de l’ablation par cathéter soit favorisé lorsqu’il n’y a pas encore de modification structurelle des oreillettes ou que celle-ci est limitée et qu’une ablation limitée à l’isolation des veines pulmonaires est suffisante.

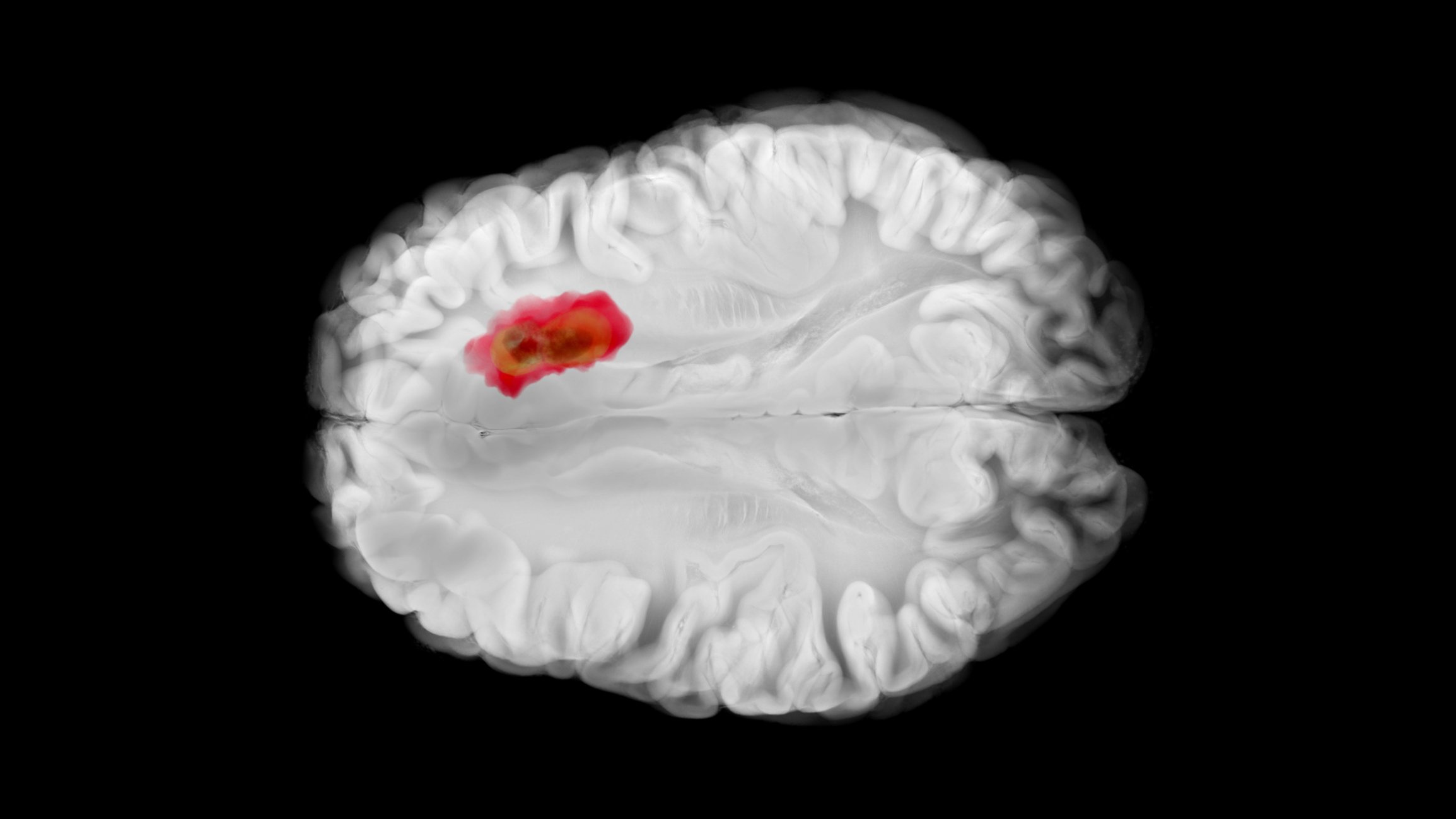

A cet égard, il convient de mentionner tout particulièrement l’article intéressant du Dr David Altmann et du Pr Peter Ammann dans ce numéro de CARDIOVASC. Les auteurs décrivent en détail l’importance du trigger (déclencheur) et des modifications du substrat, en particulier la fibrose auriculaire, qui a une grande importance pour la stratégie d’ablation (c’est-à-dire l’étendue de l’ablation nécessaire avec des lignes d’ablation supplémentaires). Malheureusement, le type de FVC – paroxystique vs persistant – et d’autres paramètres de substitution, comme la taille de l’oreillette, sont parfois d’une importance modeste pour choisir la bonne stratégie d’ablation. Souvent, seul l’examen invasif révèle l’ampleur de l’altération structurelle et fonctionnelle des oreillettes. Il serait donc très souhaitable de pouvoir décrire les modifications des oreillettes – c’est-à-dire l’étendue de la fibrose de l’oreillette gauche – avant même de procéder à un traitement interventionnel par fibrillation auriculaire, afin de pouvoir planifier une ablation sur mesure, comme cela a déjà été décrit dans la littérature [3]. Il reste à espérer qu’à l’avenir, la description pré-interventionnelle du substrat – de préférence au moyen de l’imagerie par résonance magnétique cardiaque – permettra d’obtenir une ablation spécifique au patient avec des résultats encore meilleurs, pour le bien de nos patients atteints de FHV.

Si des modifications structurelles des oreillettes sont déjà présentes et que les patients souffrent d’une fibrillation auriculaire persistante et de longue durée, la chirurgie offre une méthode prometteuse. A cet égard, les deux importantes contributions cliniques du PD Dr Alberto Weber sont très intéressantes et instructives.

Je vous souhaite une bonne lecture.

PD Dr. med. Hildegard Tanner