Chaque année, le forum de l’ Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis se penche sur l’environnement dynamique de la maladie dans une série unique de présentations scientifiques et cliniques. Le thème de cette année était “Breaking Barriers in MS”. Le programme scientifique comprenait des discussions sur des obstacles tels que les inégalités en matière de santé et d’accès aux soins, les limites du SNC et les cellules associées, les obstacles à la réparation nerveuse, les obstacles à la rééducation et des réflexions sur la conception des essais cliniques.

Les lésions paramagnétiques des bords (PRL) sont considérées comme des biomarqueurs des lésions actives chroniques (CAL) dans la sclérose en plaques (SEP). Cependant, le lien entre le CAL et la neurodégénérescence dans la SEP n’est pas encore clair. Les PRL constituent un moyen d’étudier cette relation in vivo. La mise en évidence d’un tel lien renforcerait l’importance d’une attaque pharmacologique sur la PRL. Par conséquent, la relation entre la PRL et les mesures de la neurodégénérescence et du handicap clinique a été analysée dès le diagnostic de la SEP, du syndrome cliniquement isolé (SCI) ou du syndrome radiologiquement isolé (SRI) [1]. Pour ce faire, 47 personnes naïves de tout traitement et présentant une SEP, un SIC ou un SIR nouvellement diagnostiqué ont été soumises à une imagerie par résonance magnétique (IRM) de 7,0 teslas (7T) ainsi qu’à des examens cliniques et neurocognitifs. Des PRL ont été observées chez 27 personnes (57,4%). Les niveaux de PSR dans les NAWM adjacents au PRL étaient plus faibles que dans les NAWM controlatéraux et les NAWM adjacents aux lésions sans bords. Les valeurs de PSR mesurées dans le noyau du PRL étaient en corrélation avec les valeurs mesurées dans le NAWM proche du PRL. Les personnes PRL+ avaient des volumes normalisés plus faibles du thalamus, du caudatum, du globus pallidum, de l’hippocampe et de l’amygdale, et une épaisseur plus faible dans certaines régions corticales. Ils ont également obtenu de moins bons résultats au test du stylo 9 trous et au test Cued Recall. Cependant, les résultats de l’échelle Expanded Disability Status Scale, le volume cérébral, le PSR et le R1f du NAWM et de la matière grise profonde (GM) du cerveau entier ne différaient pas entre les groupes. Il s’est donc avéré que les PRL étaient significativement associés à l’atrophie des GM et à un mauvais état de santé des NAWM environnants, ce qui entraîne probablement un certain degré de handicap cognitif et physique. Cependant, ce lien entre PRL et atrophie de la GM ne se reflète pas dans la perte régionale de myéline. Les scientifiques supposent que les personnes PRL+ sont soumises à un processus généralisé, alimenté par la microglie, qui conduit finalement à la neurodégénérescence. Cela pourrait indirectement indiquer un stade plus avancé de la maladie au moment du diagnostic de la maladie.

Quel est le rôle de la substance blanche dans la fatigue ?

La fatigue est l’un des symptômes les plus importants et les plus invalidants des patients atteints de sclérose en plaques. Elle est présente dans 80% des cas de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR). De nombreuses études ont associé l’atrophie de la substance grise à la fatigue, mais la charge lésionnelle de la substance blanche (WM-LL) a reçu moins d’attention. Cette question a été examinée plus en détail dans une étude portant sur 63 patients atteints de RRMS [2]. Chaque patient a fourni des informations démographiques et a été évalué à l’aide de l’échelle étendue de statut d’invalidité (EDSS) et de l’échelle de sévérité de la fatigue (FSS). VolBrain, un instrument entièrement automatisé et indépendant de l’opérateur, a été utilisé pour évaluer la WM-LL et le volume cérébral total. Les patients ont été répartis en trois groupes : pas de fatigue (FSS <4), leichte bis mittlere Fatigue (FSS ≥4 ≤5) und starke Fatigue (FSS>5). 33,3% des patients ne présentaient pas de fatigue significative, 25,4% présentaient une fatigue légère à modérée et 41,3% une fatigue significative. L’âge, la durée de la maladie, les poussées et l’EDSS étaient positivement corrélés à la sévérité de la fatigue. Le volume cérébral total, la WM-LL totale et régionale (juxtacorticale, périventriculaire, infratentorielle) étaient également corrélés à la sévérité de la fatigue. L’analyse de régression ordinale pour la sévérité de la fatigue a montré que l’EDSS et le volume infratentoriel de la lésion étaient les meilleurs prédicteurs. Les présents résultats soulignent l’importance de l’EDSS et du volume des lésions infratentorielles (cervelet et tronc cérébral) comme prédicteurs de la sévérité de la fatigue dans les RRMS.

SEP ou trouble métabolique ?

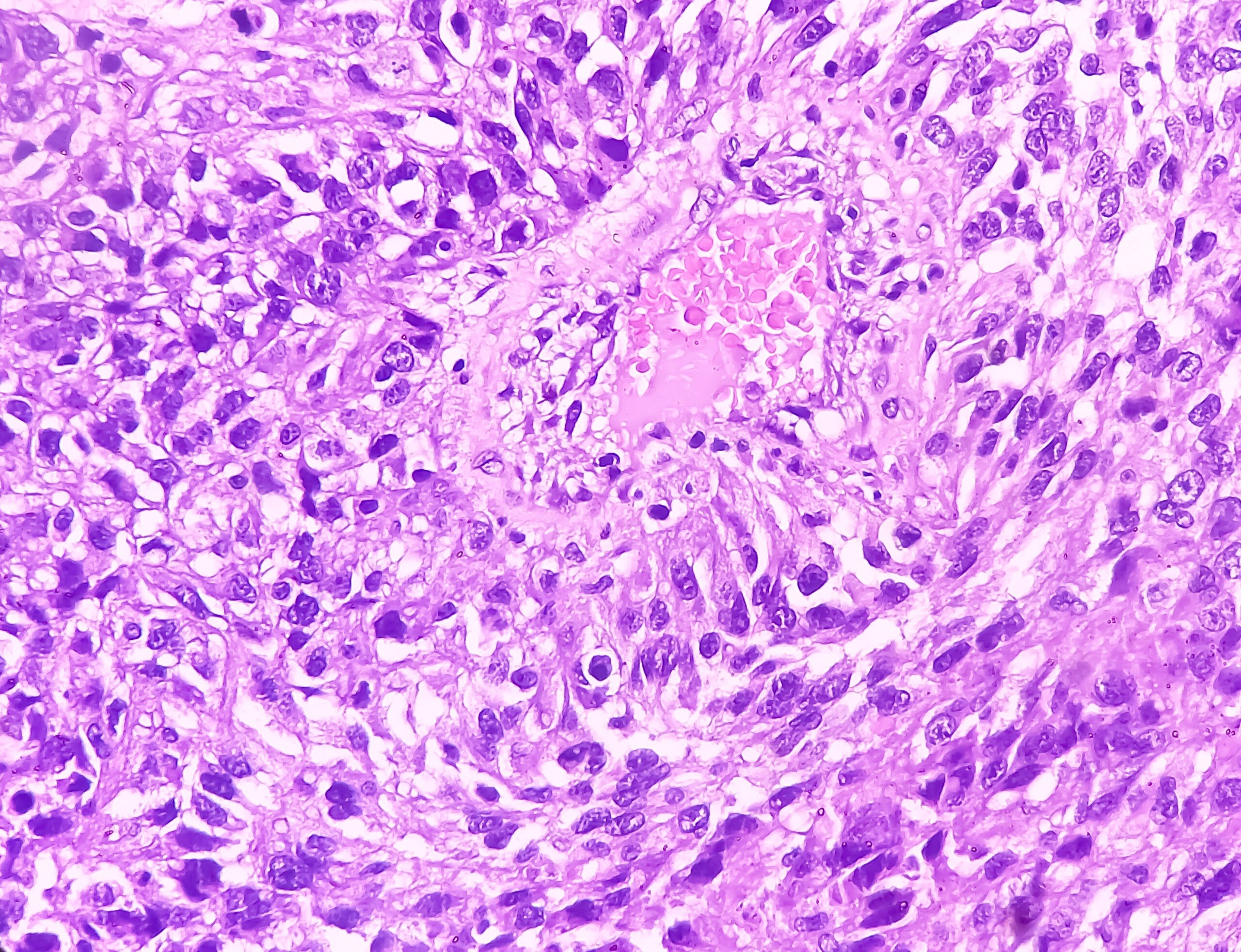

La démystification de la sclérose en plaques (SEP) passe par la compréhension de ses “imitateurs” héréditaires de la maladie, c’est-à-dire les mimicrys. Jusqu’à présent, il a été signalé que plusieurs troubles monogéniques, tant chez les adultes que chez les enfants, présentent des caractéristiques cliniques et radiologiques qui se recoupent avec la SEP primaire progressive. Dans ce groupe, de plus en plus d’éléments indiquent que les troubles métaboliques et mitochondriaux (MDs) sont fréquents, de sorte que ces troubles doivent faire l’objet d’une attention particulière lors du diagnostic, du traitement et du suivi des patients. En raison de l’implication de plusieurs systèmes et de la grande hétérogénéité génétique et clinique, le diagnostic de la SEP et des troubles métaboliques est souvent un défi. Cependant, la liste des imitateurs de la SEP s’allonge, de nouveaux gènes responsables de la maladie sont identifiés et les phénotypes rapportés s’élargissent, ce qui permet un diagnostic précis et exact des imitateurs de la SEP. Une étude avait pour objectif de caractériser les caractéristiques génétiques, neurologiques et cliniques de 8 adultes suspectés d’avoir des mimétismes génétiques de la SEP [3].

Huit sujets adultes présentant des caractéristiques atypiques de SEP primaire progressive ont été recrutés et référés à la clinique des maladies de la substance blanche non diagnostiquées de l’Institut de neurologie de Montréal. Des données de séquençage de nouvelle génération (NGS) y ont été produites : Un panel NGS ciblé pour les gènes associés aux formes connues de leucoencéphalopathies génétiques a été réalisé chez tous les patients, suivi d’un séquençage de l’exome entier (WES, chez un patient) ou d’un séquençage du génome entier (WGS, chez cinq patients) si le panel ciblé était négatif. Les données NGS ont été analysées selon une stratégie de filtrage visant à identifier les variants rares et pathogènes. L’utilisation d’un panel ciblé a permis de découvrir des variants dans les gènes candidats POLG et MT-CO2 chez deux sujets, ce qui a permis d’obtenir un rendement de diagnostic de 25%. De plus, des variants pathogènes probables dans ABCD1 ont été identifiés chez un patient avec des données WES disponibles et des variants dans PEX5 ont été identifiés chez un patient avec des données WGS disponibles. L’analyse WGS de quatre patients n’est pas encore terminée. Tous les gènes identifiés se sont révélés être de puissants responsables de la maladie, en accord avec les caractéristiques cliniques et radiologiques des personnes atteintes. Les gènes MT-CO2 et POLG sont impliqués dans la fonction mitochondriale, tandis que ABCD1 et PEX5 sont des gènes peroxysomaux.

Importance de la barrière hémato-encéphalique dans la pathogenèse

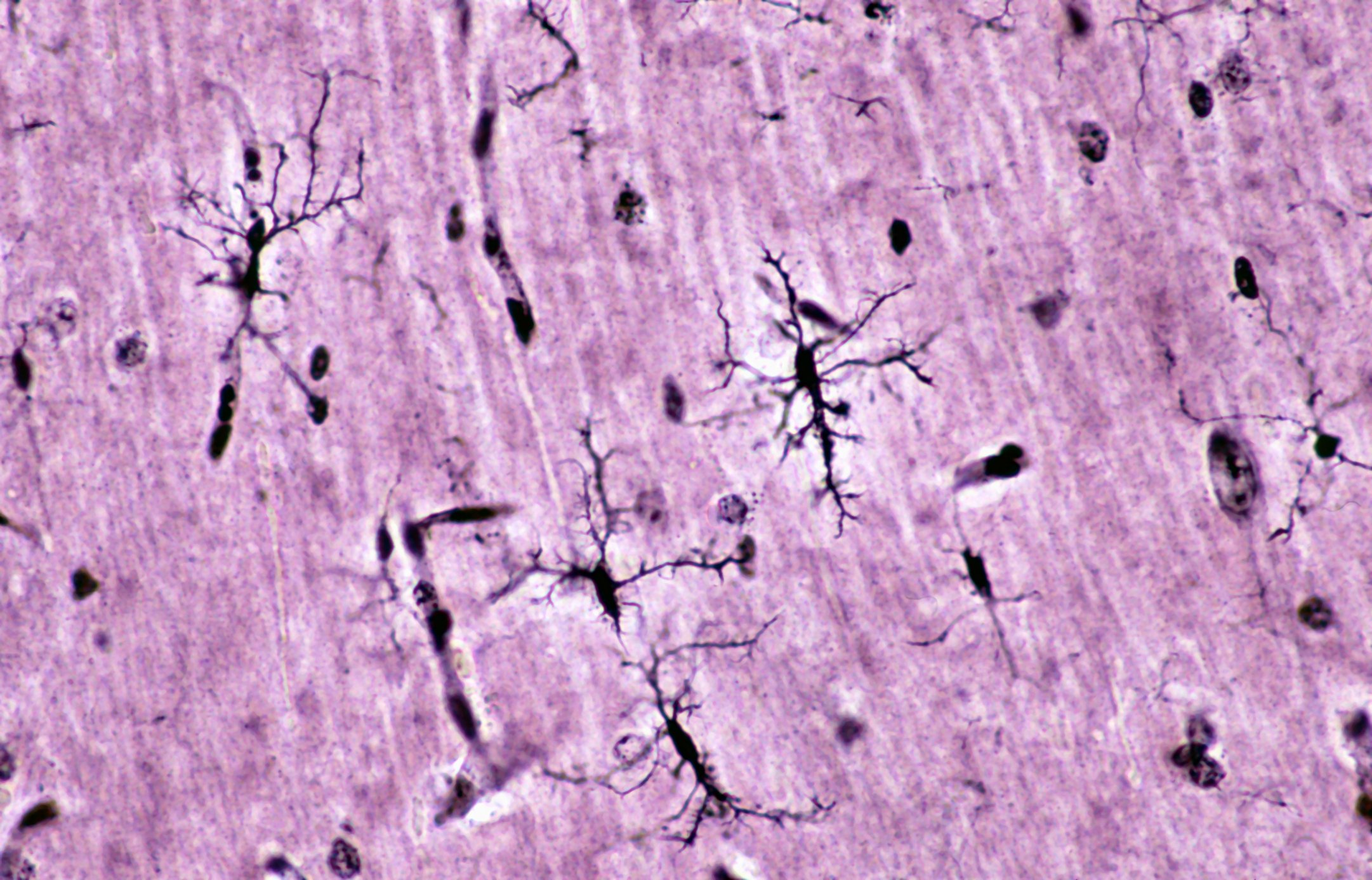

La SEP est une maladie neuroinflammatoire du système nerveux central (SNC) qui se caractérise par l’effondrement de la barrière hémato-encéphalique (BHS), l’infiltration de cellules immunitaires à travers les barrières du SNC et la démyélinisation. La réponse immunitaire orchestrée dans la SEP implique l’activation et la différenciation des cellules immunitaires en phénotypes pro- ou anti-inflammatoires et module l’inflammation. Stra6 est un régulateur connu du transport du rétinol, le métabolite actif en aval de la vitamine A, et un précurseur de la molécule de signalisation active qu’est l’acide rétinoïque (AR). Il a été démontré que la PR induit une réponse des cellules T régulatrices et supprime la réponse pathogène à l’état permanent. Cependant, il a été démontré que la PR favorise l’activation des cellules T en cas d’inflammation en cours et renforce la réponse des cellules T auxiliaires pathogènes en fonction de la dose. Alors que la plupart des études ont principalement examiné le rôle périphérique de la vitamine A, du rétinol et de la PR, notre compréhension du transport de ces molécules vers le SNC et de leurs effets immunomodulateurs au sein du compartiment du SNC dans la neuroinflammation est encore rudimentaire. L’objectif était donc de comprendre les mécanismes qui régulent le transport endothélial cérébral du rétinol du sang vers le parenchyme du SNC dans un état sain et dans un modèle murin de SEP, et de déterminer si les variations des concentrations de RA dans les compartiments du SNC contrôlent la réponse immunitaire locale pro- ou anti-inflammatoire [4].

Pour ce faire, un séquençage de l’ARN a été réalisé sur des cellules endothéliales du SHB purifiées par FACS et prélevées dans la moelle épinière de souris atteintes d’encéphalomyélite auto-immune expérimentale (EAE), ainsi que sur des souris témoins saines. Il a été démontré que Stra6 (Stimulated by Retinoic Acid 6) est fortement régulé au niveau de la BHS à l’apogée de l’EAE, à la fois au niveau du transcrit et des protéines dans la moelle épinière. En outre, les résultats ont montré une augmentation similaire de l’expression de la protéine Stra6 dans les CE du cerveau, similaire à celle observée dans les CE de la moelle épinière. L’absence de Stra6 a entraîné un retard et une amélioration de la progression de l’EAE. En outre, l’absence de Stra6 dans les cellules endothéliales a entraîné une réduction significative de la sévérité de l’EAE par rapport à ses frères et sœurs de portée. Les résultats préliminaires indiquent que l’absence de Stra6 dans les CE et, par conséquent, les concentrations modifiées de RA dans le parenchyme du SNC modulent la réponse immunitaire spécifique au SNC de manière anti-inflammatoire.

Facteur pronostique Patients de plus de 50 ans

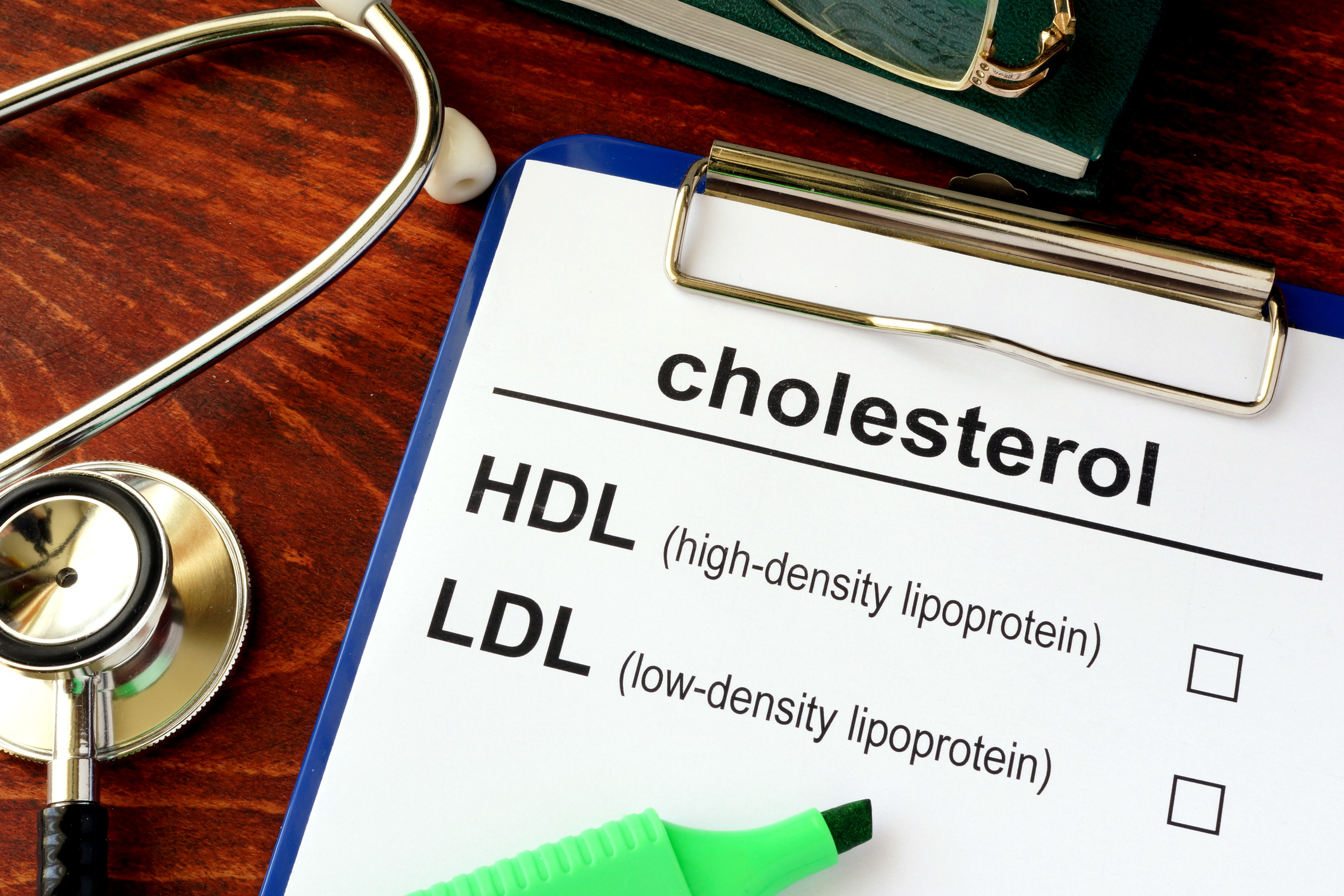

Dans la sclérose en plaques, les poussées et l’activité IRM diminuent généralement avec l’âge, mais sont remplacées par une progression indépendante des poussées (PIRA). Cependant, plusieurs patients âgés atteints de SEP (PwMS) continuent de subir des poussées cliniques et l’impact sur leur maladie reste indéterminé. L’objectif était donc de déterminer l’impact de la rechute index sur l’évolution de la maladie chez les patients de plus de 50 ans et d’identifier les facteurs de risque d’évolution défavorable [5]. Pour cela, une analyse secondaire de trois cohortes prospectives locales en Allemagne a été réalisée. Toutes les personnes handicapées âgées de ≥50 ans ayant subi une rechute ≤60 jours avant l’examen initial et 18 mois après l’examen ont été examinées et comparées à un groupe témoin de personnes handicapées sans rechute. Les patients ont été stratifiés en fonction de leur âge ou de l’évolution de leur maladie. L’analyse a porté sur les rechutes, l’activité IRM, la détérioration associée aux rechutes (RAW) et la PIRA. Une analyse de régression a été effectuée pour évaluer l’impact des facteurs de risque initiaux spécifiques et des modifications du régime de traitement sur les différents résultats de la maladie au mois 18.

681 patients ont été inclus dans la “cohorte de rechute”. La cohorte de contrôle comprenait 232 patients. Les paramètres épidémiologiques initiaux étaient équilibrés entre les cohortes et les sous-groupes. Une activité inflammatoire accrue et une progression du handicap indépendante des poussées ont été observées dans la cohorte des récidives par rapport à la cohorte témoin. Dans la cohorte des récidives, 393 patients ont été considérés comme stables (57,7%), 164 patients comme actifs (24,1%) et 124 patients comme progressifs (18,2%) pendant le suivi. Les facteurs de risque cardiovasculaires et l’âge avancé au début de l’étude ont été identifiés comme des facteurs de risque de progression de la maladie, tandis que l’administration de DMT au début de l’étude favorisait une maladie stable. L’initiation ou l’escalade du traitement a été utile pour prévenir une maladie active mais non progressive. Une rechute chez les personnes handicapées de plus de 50 ans était associée à une nouvelle activité inflammatoire de la maladie et à une aggravation du handicap. L’étude montre que les poussées favorisent la PIRA et la progression de la maladie chez les personnes handicapées. Ces résultats plaident en faveur de la poursuite de la DMT chez les patients âgés dont la maladie est stable, car la réintroduction de la DMT en réponse à une rechute ne permettait pas de prévenir la progression de la maladie.

Effets du COVID-19 sur le sommeil

Certaines données, bien que contradictoires, indiquent que le sommeil et la santé mentale se sont détériorés dans la population générale à la suite de la pandémie de COVID-19 et des restrictions sociales qui y sont associées. Une étude a maintenant examiné si et dans quelle mesure les symptômes d’insomnie, de dépression, de fatigue et de paresthésies chez les femmes chez qui une sclérose en plaques (SEP) a été diagnostiquée ont changé avant et pendant la pandémie de COVID-19 [6]. Pour ce faire, un total de 90 femmes atteintes de SEP ont rempli une série d’échelles d’auto-évaluation à deux moments différents. Neuf mois avant l’épidémie de COVID-19 en mai 2019 (ligne de base) et pendant la pandémie de COVID-19 (fin de l’étude ; 12 mois après la ligne de base : mai 2020). Les questionnaires d’auto-évaluation comprenaient des informations sociodémographiques et relatives à la maladie, ainsi que des symptômes d’insomnie, de dépression, de fatigue et de paresthésies.

Les symptômes de la dépression ont augmenté au fil du temps, tandis que les symptômes de l’insomnie, de la fatigue et de la paresthésie n’ont pas augmenté. Le seul facteur prédictif de l’insomnie pendant la pandémie de COVID-19 était l’insomnie avant la pandémie de COVID-19 ; le seul facteur prédictif de la dépression pendant la pandémie de COVID-19 était l’insomnie avant la pandémie de COVID-19. Par conséquent, on peut éventuellement supposer – si tant est qu’il y en ait un – une influence modeste sur les principaux problèmes des participants, à savoir l’insomnie, la dépression, la fatigue et les paresthésies.

La modification de la maladie vue plus loin

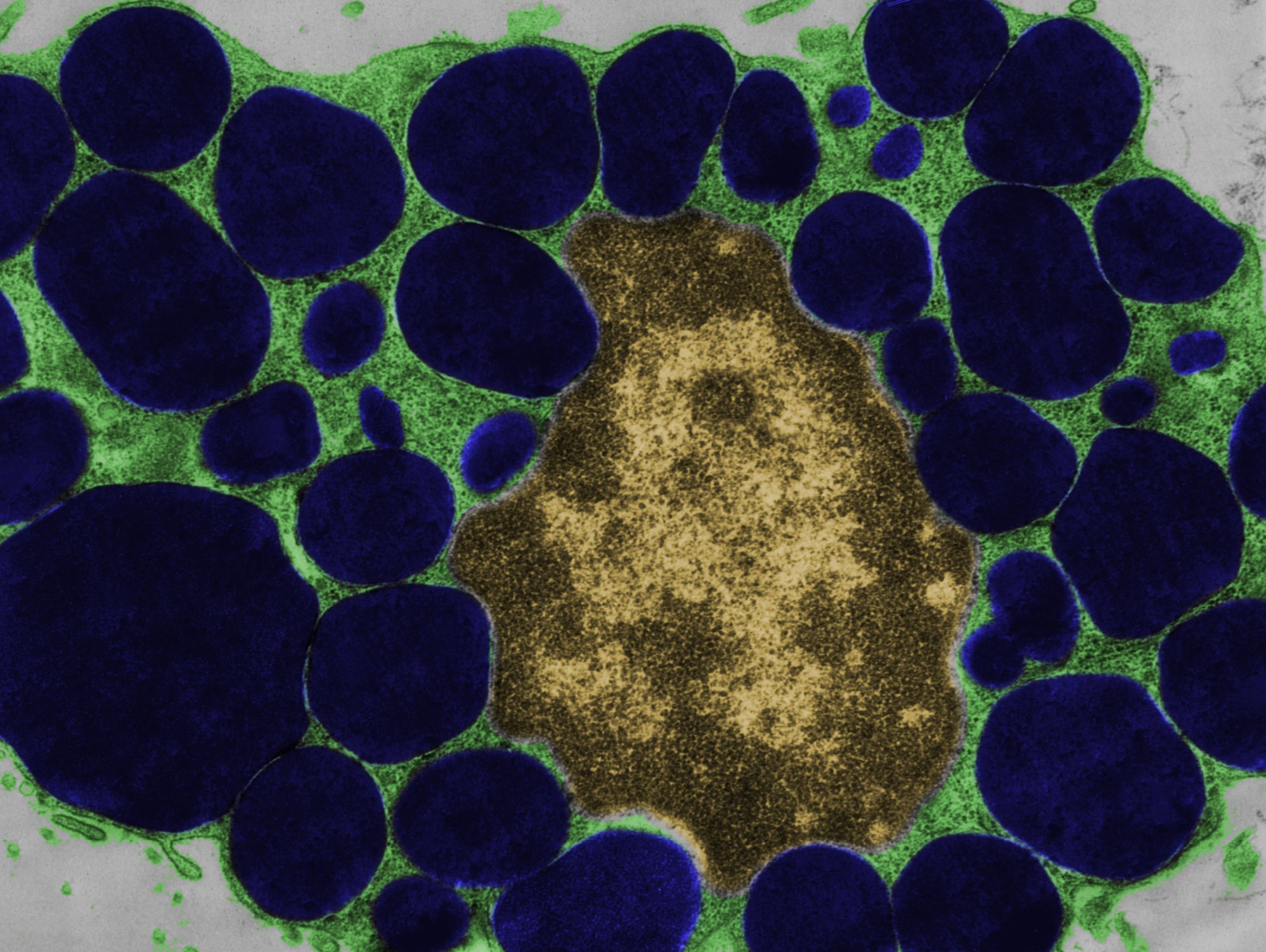

Les traitements modificateurs de la maladie ont révolutionné le traitement de la SEP récurrente-rémittente en empêchant en grande partie l’afflux de cellules immunitaires périphériques dans le système nerveux central (SNC). Cependant, la pathologie rémittente de la SEP est alimentée par des processus chroniques compartimentés dans le SNC, pour lesquels il n’existe aucun traitement efficace. Les agrégats méningés jouent un rôle essentiel dans cette pathologie en soutenant des lésions chroniques actives dans le parenchyme du SNC. Les Tregs sont bien adaptés pour aborder cet aspect de la physiopathologie de la SEP en raison de leur capacité à supprimer l’inflammation à médiation immunitaire par différents mécanismes et de leur stabilité phénotypique. On a émis l’hypothèse que les Tregs ciblant le SNC détruiraient les agrégats méningés [7]. L’objectif est de développer un traitement basé sur les cellules T régulatrices (Treg) pour le traitement de la sclérose en plaques (SEP) progressive.

Pour ce faire, un produit Treg cultivé par TCR a été développé pour attaquer l’antigène du SNC Myelin Basic Protein (MBP) en relation avec HLA-DRB1*15:01. Les récepteurs de cellules T (TCR) envisagés ont fait l’objet d’une série de tests visant à déterminer leur réactivité aux MBP et leur capacité à induire une activité suppressive dans les Tregs humains. Le meilleur TCR a été introduit dans des Tregs isolés à partir de leucoplasmes de donneurs sains et de patients atteints de SEP. L’activité suppressive, la stabilité phénotypique et la possibilité de produire des Tregs cultivés par TCR à partir de matériaux provenant de donneurs sains et de patients atteints de SEP ont été caractérisées.

Résultats : Le TCR spécifique à MBP sélectionné a induit l’activation, l’activité suppressive vis-à-vis des cellules T conventionnelles et l’expression suppressive de cytokines dans les Tregs primaires après exposition au peptide MBP et aux cellules présentatrices d’antigènes. Un produit Treg de haute pureté a pu être préparé à partir de leucoplasmes provenant de donneurs sains et de patients atteints de SEP, comme cela a été mesuré par cytométrie de flux et par des tests de déméthylation des régions déméthylées spécifiques de Treg (TSDR). La stabilité fonctionnelle du produit à base de cellules Treg a été vérifiée tout au long du processus de fabrication, ainsi que lors de l’activation et de l’exposition à des cytokines inflammatoires. Il s’est donc avéré que les Tregs cultivés par TCR présentent une activité suppressive lorsqu’ils sont exposés au peptide MBP/MHC et peuvent être produits avec une grande pureté, tant pour les donneurs sains que pour les patients atteints de SEP Ce produit Treg est phénotypiquement stable dans des conditions d’inflammation.

L’âge en ligne de mire

L’âge est le facteur le plus puissant qui détermine l’expression de la maladie dans la sclérose en plaques, l’âge chronologique et l’âge biologique étant tous deux associés au taux de poussées et à l’accumulation de handicaps. Le vieillissement normal et le vieillissement accéléré par la pathologie de la SEP peuvent tous deux y contribuer. L’étude des extrêmes d’âge dans la population atteinte de SEP, y compris les enfants, peut aider à mieux comprendre ces aspects du vieillissement dans la SEP. Si les enfants atteints de SEP présentent des signes de vieillissement accéléré, cela soutiendrait fortement l’hypothèse selon laquelle la pathologie de la SEP favorise le vieillissement prématuré.

On a tenté de mesurer les différences d’horloge épigénétique entre les participants atteints de SEP pédiatrique (POMS) et les témoins pédiatriques du même âge afin de déterminer si les personnes atteintes de POMS présentaient un vieillissement accéléré [8]. Pour ce faire, une étude cas-témoins transversale a été menée en utilisant des échantillons d’ADN et des données cliniques provenant du réseau américain de centres pédiatriques de la SEP. Tous les échantillons ont été prélevés sur du sang total et traités à l’aide de la technologie Infinium Methylation EPIC BeadChip d’Illumina afin de générer des scores de méthylation quantitatifs. Les valeurs de méthylation ont été prétraitées avec le package minfi dans R pour la normalisation Noob. Ces données ont ensuite été traitées à l’aide de packages R standard pour calculer l’âge épigénétique sur la base de différentes horloges épigénétiques publiées pour la durée de vie et la santé, notamment Horvath, Hannum, PhenoAge et GrimAge. L’âge épigénétique de chaque modèle a été régressé sur l’âge chronologique afin de créer un résidu d’accélération de l’âge représentant l’écart entre l’âge épigénétique et l’âge chronologique. Les résidus de l’accélération de l’âge ont été comparés entre les cas et les témoins à l’aide de tests statistiques standard dans R. Les résultats ont été comparés à l’aide d’une méthode de mesure de l’âge.

Au total, des échantillons provenant de 164 cas de POMS et de 112 témoins pédiatriques ont été analysés. L’âge chronologique moyen était de 15,2 ans dans le groupe POMS et de 14,0 ans dans le groupe témoin. Les résidus de l’accélération de l’âge étaient significativement plus importants chez les participants au POMS par rapport aux témoins pour chacune des horloges utilisées : Différence d’accélération Horvath = 0,85, IC à 95% 0,13-1,59, p=0,02 ; différence d’accélération Hannum = 2,36, IC à 95% 0,91-3,81, p=0,002 ; différence d’accélération Phenoage = 3,9, IC à 95% 1,85-6,04, p=0,0003 ; différence d’accélération GrimAge = 1,05, IC à 95% 0,34-1,76, p=0,004. Cette différence dans l’accélération de l’âge est restée significative même après la prise en compte du sexe biologique. Les enfants étant chronologiquement jeunes et présentant moins de comorbidités, ces données suggèrent que l’état pathologique de la SEP peut être le moteur d’un vieillissement biologique accéléré.

Congrès : Comité américain pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ACTRIMS)

Littérature :

- Kazimuddin HF, et al. : Paramagnetic Rim Lesions and Their Relationship With Neurodegeneration and Clinical Disability at the time of Multiple Sclerosis Diagnosis. Poster P038. Forum ACTRIMS 2024, West Palm Beach, 29 février-2 mars 2024.

- Hassan SS, et al : EDSS et volume de lecture de la matière blanche infratentorielle et fatigue dans la SEP. Poster P069. Forum ACTRIMS 2024, West Palm Beach, 29 février-2 mars 2024.

- Hasan H, et al. : Analyse de séquençage de nouvelle génération chez une série de sujets atteints de la maladie de la matière blanche multifocale initialement suspectée d’avoir le PPMS. Poster P129. Forum ACTRIMS 2024, West Palm Beach, 29 février-2 mars 2024.

- Aydin S, et al : Le rôle de la Stra6 endothéliale dans la modulation de la neuroinflammation. Poster P426. Forum ACTRIMS 2024, West Palm Beach, 29 février-2 mars 2024.

- Pfeuffer S, et al : Association of Clinical Relapse on Disease Outcomes in People With Multiple Sclerosis Older Than 50 years. Poster P458. Forum ACTRIMS 2024, West Palm Beach, 29 février-2 mars 2024.

- Sadeghi Bahmani, et al : Symptoms of Insomnia and Depression Among Individuals With Multiple Sclerosis Before and During the COVID-19 Poster P503. Forum ACTRIMS 2024, West Palm Beach, 29 février-

2 mars 2024. - Moodley D, et al. : Développement préclinique d’un récepteur de cellules T régulatrices pour la pathologie progressive de la SEP Poster P136. Forum ACTRIMS 2024, West Palm Beach, 29 février-2 mars 2024.

- Goyne C, et al : Accelerated Epigenetic Aging in Pediatric Onset Multiple Sclerosis Poster P211. Forum ACTRIMS 2024, West Palm Beach, 29 février-2 mars 2024.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2024 ; 22(2) : 28-30 (publié le 12.4.24, ahead of print)